来,带你在长安街上掉个头

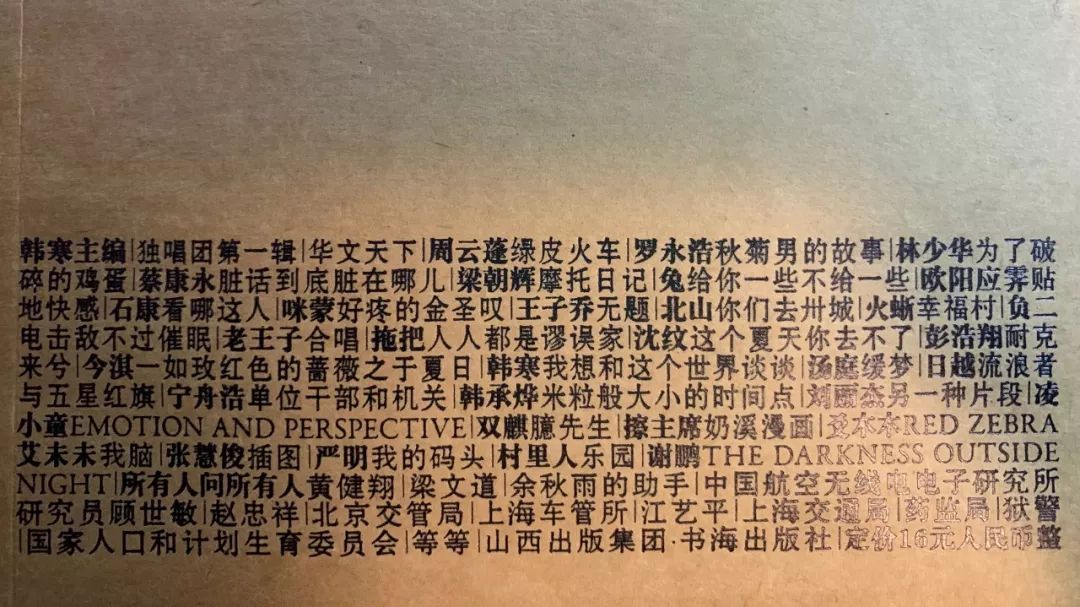

这两天风头正盛的事让我想到韩寒的一篇文章《来,带你在长安街上掉个头》。让我想到原来十年前,韩寒还是写这样文章的人啊。2009年韩寒主编了一本叫《独唱团》的杂志,或许是取名不利,这本杂志真的就只唱了这一次。十年后绝版的《独唱团》涨到几百上千一本,但或许也是有价无市。我还记得韩寒本想给杂志起名为《文艺复兴》却不得不改名为《独唱团》,《独唱团》当时的宣言是稿费一字一元,刊登了现在臭名昭著的咪蒙的《好疼的金圣叹》,前两天最红的这篇文章《没有澳洲这场大火,我都不知道中国33年前这么牛逼!》也和咪蒙有着某种联系,十年前罗永浩还在《独唱团》上写字,这十年他做了手机,又失败了,最红的产品或许还是用来写字的锤子便签。

2011年韩寒在博客上发了韩三篇,这或许是他最后的荣光,博客时代也即将走到尽头。韩三篇是 《谈革命》、《说民主》、《要自由》这三篇文章的简称,内容从标题就可见一斑,现在的韩寒却再也不提革命、民主、自由了。

现在提到韩寒无法避开的一个名字是方舟子,提到韩寒想到的就是“代笔”。在方舟子打假事件之前,韩寒是中国公共知识分子的代名词,十年后的今天“公知”二字已经成了一个骂人的词。韩寒也紧追郭敬明的步伐开始拍电影,2014年他出版了自己的最后一本书——《告白与告别》,一本在公众视角里毫无影响的一本书,说到底只不过是一本他的电影处女作《后会无期》的周边书籍罢了。

他好像也随着这个世界一样变了。《后会无期》还可以说是有他过去文字风格的影视作品,我还能捕捉到他残存的少年气息;《乘风破浪》勉强说是他作为赛车手的梦想,即使有了“抄袭”的影子;到了《飞驰人生》,他找了最红的沈腾,拍自己的赛车故事,挤进了最火爆的春节档,我真的看不到以前的韩寒了。就好像提到他,没人再提他以前写的东西了,他的花边新闻,他的烂片,他的“代笔”事件。微博时代,他几乎不会在微博上发那样激烈的文章了。

说真的,我对这两天的那个新闻提不起什么兴趣,因为我知道这不过是特权阶级一不小心暴露的冰山一角罢了,有更多这样那样的利用权力的事情。考验人性是没有必要的,根本的还是制度问题。在此,我不想多谈了。十年前韩寒的《来,带你在长安街上掉个头》已经写完了我要说的,且比我说的好多了。2020年了,老百姓们还在一代又一代地科普京A牌照有多屌,或许韩寒不再反复写这些东西不仅是因为现在不能写了,也有一个原因是好像现在的人越来越渴望自己是特权阶级,就好像微博上那些讨伐那个女的凭什么嫁入红色家庭一样,只可惜不是自己成为人上人,而不是真正地反对特权,他们反对的是“为什么自己不是特权阶级”。

@严锋:重温韩寒的《来,带你在长安街上掉个头》,这差不多是他最后的时政杂文:没有人能控制自己不会凌驾在他人和法律之上,哪怕他再好再温厚。体制赋予特殊个体的特权是无法靠自我修行来美化和消解的。如果一个地方充满着的不被限制的权力,那么谁都不会安全,包括掌权者自己。

来,带你在长安街上掉个头

文 | 韩寒

十年前,我在北京租了一个夏利开,人虽不面,无奈车慢,所以很知趣的开在机场高速慢行道上。车里坐着朋友,我俩当时都是愤青,正激烈批判着腐败和权贵,突然后面一辆奥迪贴近晃灯,并用警报呼哧了一下。我一看旁边车道是空的,也没让,继续自顾自开着。没过十秒,那台奥迪突然满血,全身能闪的地方都闪了起来,随即,我被后车用扩音器劈头盖脸骂了一顿。坐在边上的朋友抢了一把方向盘,说,咱让让吧。奥迪很快从我边上超了过去,骂声一直缭绕了好几百米。我对朋友说,妈的,这帮孙子走路像王八,必须横着走到底,开车像火车,必须一条道开到黑。朋友说,算了,你看人家的牌照,京AG6X打头,这个很厉害,一般来说是给XXX的,还有那些京A8开头的,以后你得看着点,都是给XXX的。作为一个只知道沪A牌照100位以内惹不起的上海司机,我听得云里雾里。最后朋友对着远去只会开直线的奥迪牌火车,恶狠狠撂下一句,操,以后宽裕了,还是得买黑色奥迪。

后来朋友真买了黑色奥迪,却一直没有上牌。我说,这不挂牌照没问题么,朋友说,没事,我有这个。他指了指前窗下的一块铁皮,上面写了两个字,警备。随着时间的推移,他又增添了“京安”“人民大会堂XXX”“政协XXX”,一直码到了副驾驶,堵车的时候都能用来打牌比大小了。我非常担心随着牌子的越来越多会挡住他的视线。好在朋友喜欢激烈驾驶,每次一劈弯,那些牌子就因为惯性,全摞成一堆了。于是朋友就得停车重新洗牌。我问他,这在路上开管用么?朋友说,太管用了,你看我,没牌照,但装了警灯警报,有这么多证,更加神秘,警察绝对不敢拦,哪知道你什么来路的。来,我给你违规掉个头看看。

当时我们正开在长安街上。长安街很难调头。记得我初到北京时,有次开车错过了一个路口,一直调头不能,突然看见一个大门,门口还算宽敞,定睛一看,新华门,以为是新华书店系统的,想好歹和自己的职业沾点边,就直接往里扎,打算在门口揉几把,假装自己是出门左拐。。。。。。在差点被击毙之后,我对长安街产生了深深的恐惧。我对朋友说,算了,别试验了。

朋友不语,遇见一个红灯,他爆闪一开,直接顶到交警跟前。交警假装没看见,转身给了我们一个屁股。我说,他真不管你诶。朋友嘴角一撇,道,丫不上路,按照常规情况,丫应该把直行的车流给我拦断了,方便我掉头。

过往的车没有一台避让我们。朋友拉了一声警笛,交警回头看了我们一眼,准确的说是看了那些牌子一眼,无奈拦停了对向的来车。朋友从容的掉了个头。我承认,对于刚刚二十上下的我,在那一刹,特权为我带来了虚荣和愉悦,纵然这特权还是山寨的。有那么十秒钟我异常膨胀,觉得自己都快从车窗里溢出来了。但很快我发现,那些停在对面车道里等候的车辆看我们的眼神中并无景仰,甚至充满愤慨。我不由自主往下缩了缩。

朋友不屑道,没事,别理那帮傻X,你看那捷达了没,你看丫挂的那个警备牌,我一看颜色就知道是假的,四元桥汽配城买的。我这块可是那XXX的关系。但说是警备牌以后不能用了,统一只能挂京安了。那我——前面那傻X怎么开那么慢,来,你呼几句,拿着这个,按边上说话就行,不用多说,十个字,前面车靠边,前面车靠边,丫就乖乖闪了。。。。。。

到今天,我已经不能描述当年坐在这台奥迪里复杂的心情了。午夜的平安大道,我们坐在路边吃羊蝎子。空无一人的街道上,依然有车拉着莫名的警报呼啸而过。朋友说,丫那个分贝数不对,也是四元桥汽配城买的。

是的,面对特权,我们厌恶,但享用到一点假特权,心中又有窃喜,面对吃特供的人,我们批判,但自己用到了那些特供,又会得意。很多人恨特权,因为特权没有在自己手中。我有朋友觉得如果他掌权,必然从善如流。其实未必这样。我相信没有人会不沉迷其中,除非他的特权大到无需彰显,只用表演一些低调的姿态。朋友的人生也有起落,现在他早就不开那台奥迪,换成了一台很普通的七人座家用车。说起从前,他摇头笑道,太虚妄了,以前老骂那帮家伙,自己居然也在模仿他们。但他又会觉得,黑色新款的奥迪A8很不错。

人总是很矛盾,纵然我以后再不好意思坐进各种真真假假的特权车里耀武扬威,但每次要误机时,我心中最阴暗的部分也会冒出一个想法——如果我有急事要办,而要去的地方一天只有一个航班,我明显赶不上了,恰好我又有特权,我会让这架飞机连同几百个乘客等我半个小时么?抛去一切伪善,我觉得答案八成是——我会的,而且会让机长把责任推卸到航空管制上。

没有人能控制自己不会凌驾在他人和法律之上,哪怕他再好再温厚。体制赋予特殊个体的特权是无法靠自我修行来美化和消解的。就算你知道,那些没有特权的人正在对你唾骂和鄙视,不存丝毫的敬意,你也无法停止享用这些。

写这些没什么意义,纯粹是想起以前在北京的日子,乱涂几笔。

开头几段是我的个人感受,收不住笔写了几段,不想看的话也没关系,重点其实是韩寒的这篇文章。

我写的不好,请多指正。

刚刚翻出《独唱团》发现里面还有艾未未的摄影作品,十年竟然能改变这么多,虽然大概五六年前我记得我的高中老师在提到艾未未时也一脸不屑,大概是学到艾青的那首诗“我对这片土地爱得深沉”。

韩寒在《独唱团》上连载的小说叫《1988:我想和这个世界谈谈》。2020年,他已经不想谈了。

这样封面的杂志,现在还能有吗?

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!