Silvano

《紅樓夢魘》:不是「入三」,是「大半」

〔全抄本 aka.「紅樓夢稿」〕這一回最重要的異文自然是癩頭和尚的話:「青埂峰一別,展眼已過十五載矣。」各本都作「十三載」。下文有「塵緣已滿□□了」。俞平伯說:「二字塗改不明,似『入三』,疑為『十三』之誤,謂塵緣已滿十之三了。」 如果十五歲是十分之三,應當是四十八九歲塵緣滿。

落地的麥子不死,在巴西

《約翰福音12:24》中耶穌說:「我實實在在地告訴你們:一粒麥子不落在地裡死了,仍舊是一粒;若是死了,就結出許多子粒來。」這首歌是對耶穌信念的巴西演繹。

《赤地之戀》版本校讀後記

我的校讀筆記已經用追本溯源的方式,對此書歷來的版本歧異之處做了逐字、逐個標點的澈底清查,並對所有問題嘗試提出修訂建議。

張愛玲《赤地之戀》校讀筆記(11)

「他覺得大家都瘋了,張大了嘴叫著,歪著嘴,臉龐像切掉了一瓣的西瓜。」(天風版,1954)這比喻又誇張又生動,是戰場上衝鋒者的寫照。慧龍版(1978)把「歪著嘴」訛作「歪著臉」,皇冠版(1991以來)照抄,沿用至今。

張愛玲《赤地之戀》校讀筆記(10)

能夠糾正黃絹探監那場戲的一處分段,我感到心滿意足。

張愛玲《赤地之戀》校讀筆記(9)

1954年天風初版在周玉寶聽說丈夫死訊的傷心情狀(結束於「搥打著」)與劉荃讀報得知(開始於「罪大惡極」)的愕然反應之間空出兩行,是有意的場景切換手段,在本書多章裏多次用到。1978年慧龍版丟掉了所有這些空行——是粗心大意,抑或為了省紙?應恢復。

張愛玲《赤地之戀》校讀筆記(8)

小說寫展覽會上展出毛澤東繡像,一個老婦人便誇讚毛主席頷下的一顆痣「生得好」,這段文字被台灣的慧龍出版社竄改為「生得怪」。張愛玲發現後,給宋淇夫婦信上寫道:「我對它一直歧視,直到這次出版被竄改了一個字,十分痛心,才知道已經成了自己的東西。」

《赤地之戀》校讀插曲:第八章消失之謎

排字工是清一色男性的行業,且以血氣方剛的小青年居多。想想看,當某個亞當看到「她做了他的夏娃。」這樣的句子,不禁臉紅心跳,正是欲知後事的關頭,匆匆漏排一個「八」直奔後文而去,也是有的吧?

張愛玲《赤地之戀》校讀筆記(7)

1978年的慧龍版到我手中後,很多錯訛的責任歸屬便清楚起來了。

張愛玲《赤地之戀》校讀筆記(5-6)

校對令人長知識。比如天風版裏出現好幾次、慧龍版也沿用的「撩天」,就是現在一般人不能接受的寫法:居然不是「聊天」而是「撩妹」的撩!偶爾張愛玲也犯錯,背離了史實。1947年的孟良崮戰役,她把地點寫成孟良岡,所有的版本裏都沒有一個編輯發現。

張愛玲《赤地之戀》校讀筆記(4)

「劉荃注意到黃絹的臉色非常蒼白,用失神的眼睛四面望著,僅是在找他,他很快地走上去,從後面握住她的一隻肘彎。」天風版原為「像是在找他」。這裏從劉荃的視角出發,只能是寫他感覺上的「像是」,他不可能知道黃絹「僅是」在找他。

張愛玲《赤地之戀》校讀筆記(3)

二妞眼看著劉荃急急下水替她撈棒槌,以至於幾乎栽倒。此處用「作聲不得」形容她,貼切又透闢;「一聲不響」似乎保持敘事距離過遠。我覺得前者好,紐約版第41頁的at a loss for words也接近「作聲不得」。

張愛玲《赤地之戀》校讀筆記(2)

校讀波瀾未起的第二章沒有什麼重大發現,只是細節的增色。比如「雞蛋黃的陽光」較之於「雞蛋的陽光」,對於喜歡讀張愛玲的人已經有天壤之別了。

《赤地之戀》校讀筆記(1)

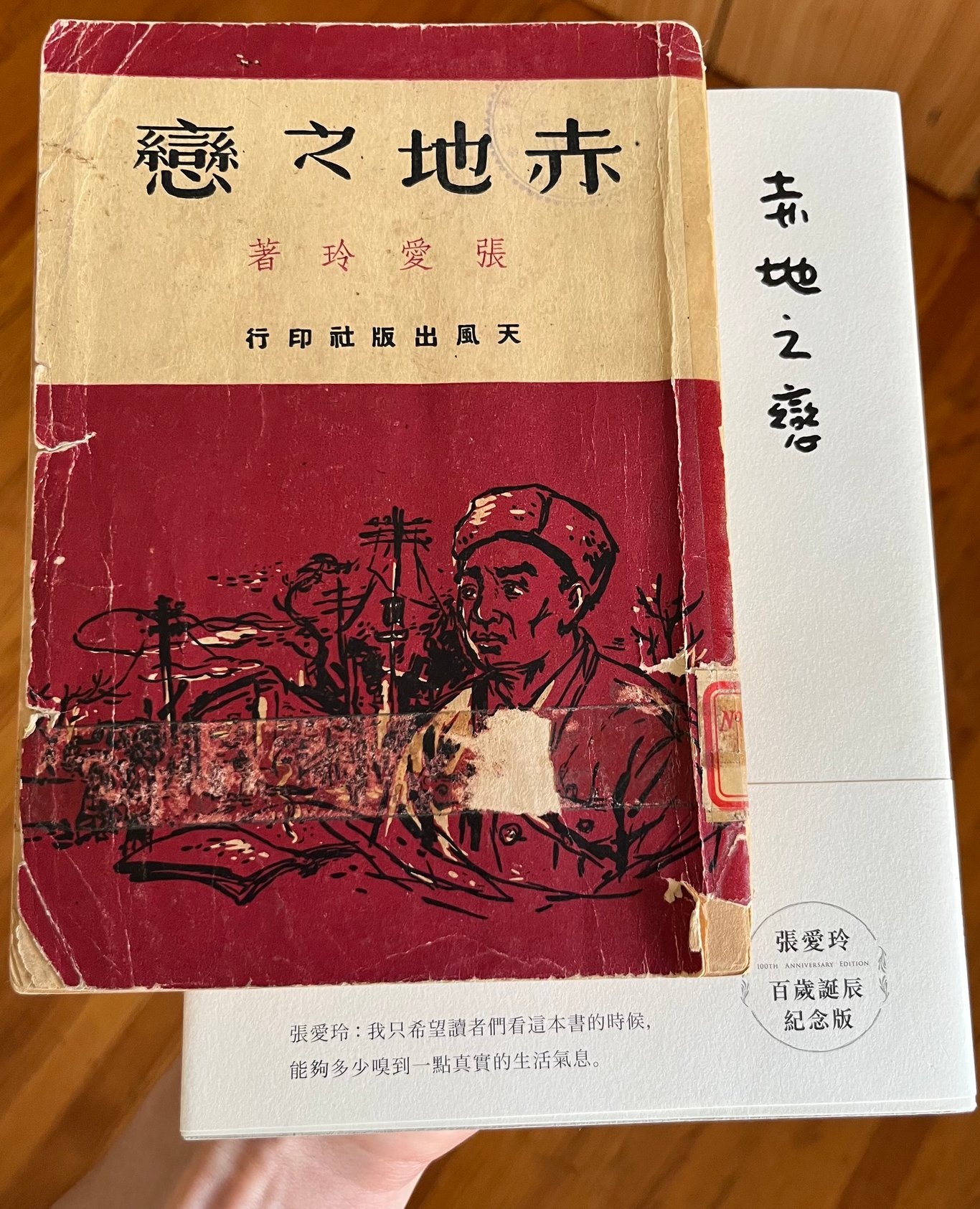

這一輪校讀,是以1954年10月香港天風出版社印行的《赤地之戀》首版(簡稱天風版)為底本,對比它與2020年4月台北皇冠出版社「張愛玲百歲誕辰紀念版」《赤地之戀》首刷版本(簡稱百歲版)之間的文字歧異。

《赤地》天風

鼻子湊上去,沒想到一本七十歲的書還是會散發出清淡的紙香,雖然紙頁已暗黃,每每見斑點,摸著倒不乾亦不脆,賴前人手澤而有厚實柔軟之感。

郭梓祺文章〈何以還魂——鄭遠濤二三事〉

遠濤告訴我,他已著手從葡萄牙文翻譯Veloso回憶錄 ,將是華文世界第一本,其中寫到他因作風前衛,曾被巴西軍政府囚禁的經歷。我覺得此事值得讓Veloso知道,遠濤說,成事就會寫信給他。希望Veloso早點收到陌生男子的來信。

霞映西營盤

青霞說張愛玲小說中她最喜歡〈封鎖〉,不少人表示贊同,那確實是個精美絕倫的短篇,好得叫胡蘭成從藤椅上坐直身子——其後的故事眾所周知。我問大家,張把小說原本的結局刪掉你們是否覺可惜?那一段蠻有卡夫卡味道。青霞應道,對,讀到那裏我也想起卡夫卡。

行過一場浮世繪版畫展

提起Legion of Honor (榮勛宮美術館),我願說它是希區柯克《迷魂記》和林憶蓮《鏗鏘玫瑰》唱片封套的取景地。昨天在此開幕的Japanese Prints in Transition: From the Floating World to the Modern Worl…

卡耶塔諾之夜

我穿白色全因"Translating Caetano"那篇裡譯過的一句:「那天是星期五,奧沙拉的聖日,卡耶塔諾一身素白,身材纖瘦,在房間一角安靜地聊天。」每週特別著裝禮敬Oxalá我難以堅持,但Caetano當然如此。很開心昨天自己別出心裁與他映照。

他倆【巴西經典同志小說】

他們會安靜但愉快地相遇,在餐室的熱咖啡機前,聊聊天氣或工作上的小煩惱,再各回各的辦公桌。經常向對方借個火、要支煙,並且彼此每每說起多麼情願戒煙,卻一直沒有嘗試,或者試過無數次,現在放棄了。時間就這樣過了許久。本來還會更加長久,因為他們這種收斂甚至疏離的態度是從遠方帶來的。