《赤地》天風

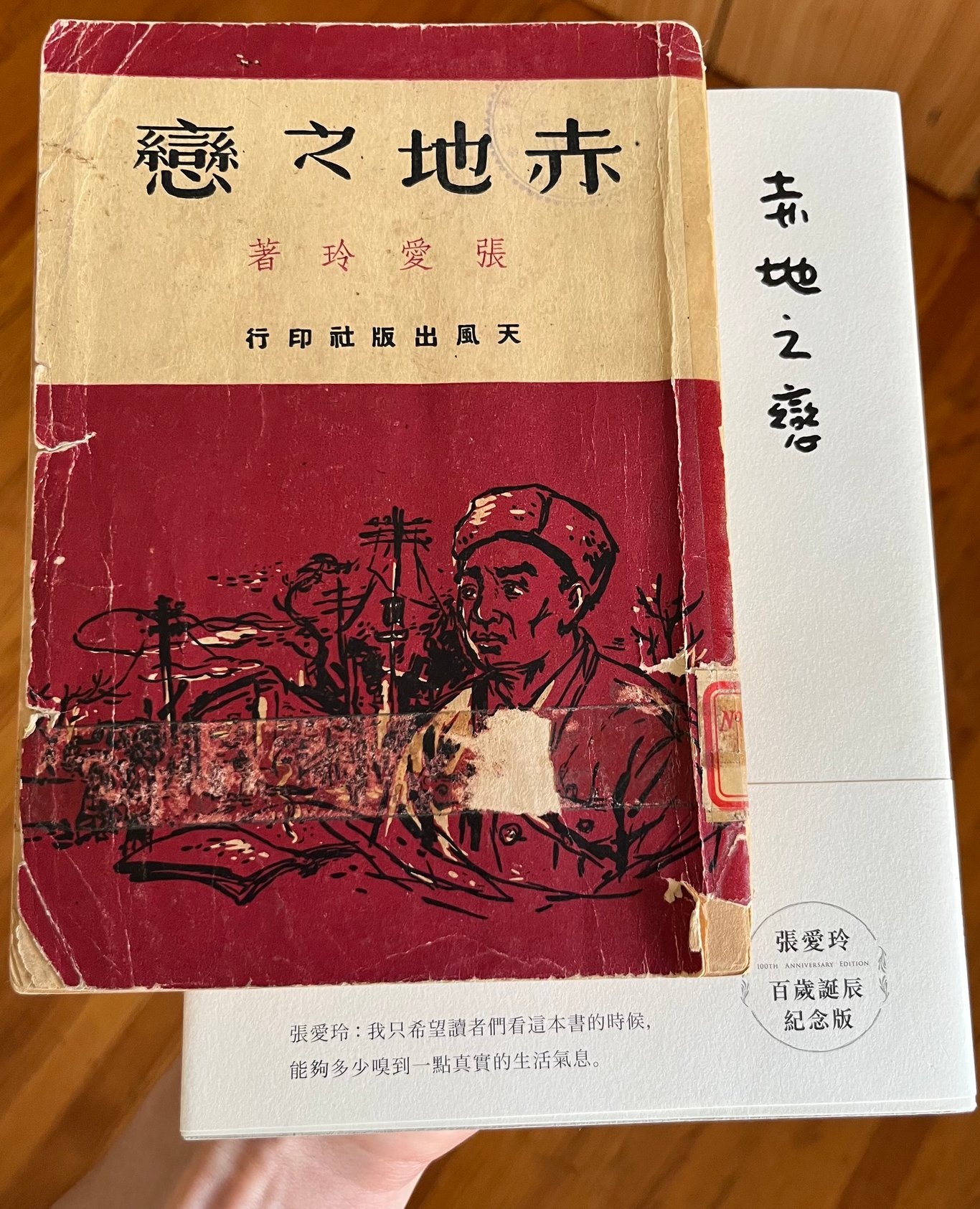

底下墊一張A4白紙,放到每朝用來秤量咖啡豆的電子秤上過一過磅:181.3克——約等於我一天一杯、要花十天喝完的咖啡豆的重量。我是故意算進那A4紙的。因為翻閱全書一遍很快發現,這初版《赤地之戀》離完璧尚有一頁之遙,紙上談兵地寫韓戰的最後一章裏,第275頁至第278頁已不知所蹤。從版型和裝訂推斷,脱失的四頁原是一張暗黃色的紙,26cm乘以18.5cm大小,雙面鉛字。拿它和那張潔白新亮的A4紙互相抵銷,這181.3克大概也就跟書本最初的重量差不多了吧。

這冊書聽說市價高達上萬港幣。寄自巴黎,是作家邁克的禮物,今天剛抵達張愛玲和邁克自己都住過的柏克萊,恰在法國國慶節前一天。

它曾經屬於某個圖書館,封底上緣右側依稀可見淡紫色的印戳,上有「圖書館LIBRARY」字樣,其餘文字是Student⋯⋯什麼?看不大清楚了。李碧華承認過她中學時代「為文字的力量所震撼」,從校圖書館偷過一本跟我手中這本相同的天風版《赤地之戀》。但是不能推斷此書的來歷就跟李碧華那本如出一轍。至少在美國,圖書館會出清無人問津的舊書,低價公開售賣,收入納為圖書館繼續經營的資金。書要有人讀方顯出價值,這事我非常贊成。

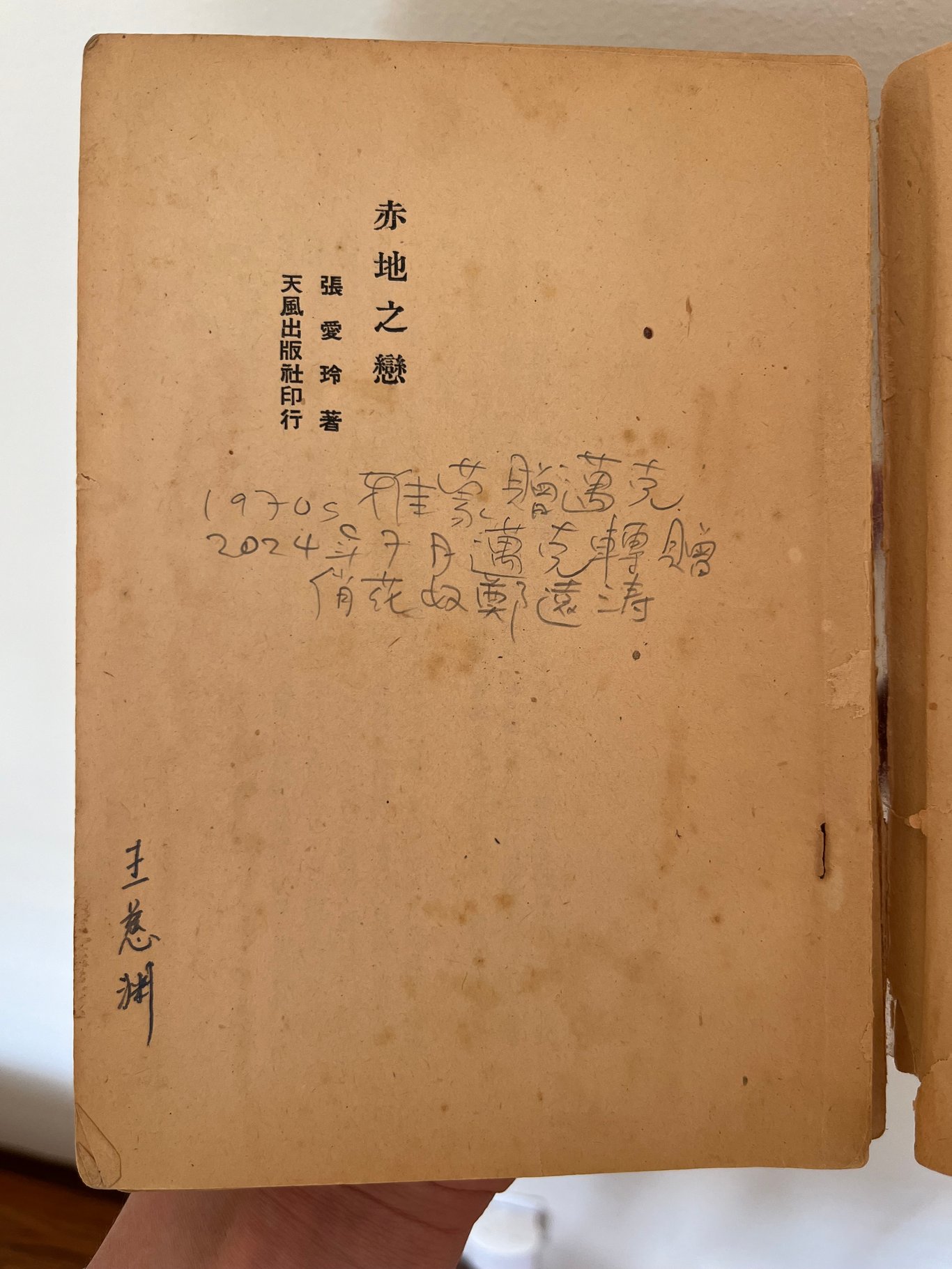

扉頁上有墨水筆寫的「王慈淵」名字,是不是它的前前任主人?邁克割愛前,用鉛筆在扉頁題道:

「1970s雅蒙贈邁克

2024年7月邁克轉贈

俏花奴鄭遠濤」

俏花奴是他對我洋名Silvano的戲譯。寫了收藏史的斷片,將來萬一被拍賣的時候不怕好像致林玉小姐書信三通那般來路不明。

在邁克手上凡五十年,它易主的次數想必有限。儘管它一定吸過香港的潮氣,且多次飄洋過海,接受過幾個大陸的天風海濤。今天它紙頁不脆,摸著綿軟,湊近了還能嗅到好聞的紙香,在我想像中氣味一如當年:1954年張愛玲7月出版《秧歌》,緊接著10月又來一本《赤地之戀》,三個月內兩部長篇小說,高產程度為她一生所僅見。不由得也想起1996年暑假,我終於託香港的表妹給我帶回一本皇冠花布版《赤地之戀》,再開學適逢中秋,身為班上「宣傳委員」之一,利用工作之便將此書戰俘營故事裏的月色描寫大字抄到黑板報上,並標明出處:「——張愛玲《赤地之戀》」。一本反共小說的鴻文就這樣堂而皇之登上廣州市東山區的課室,暗暗得意。

感謝邁克待我如此慷慨。彼此只是臉書朋友,素未謀面,我又從沒買過他的著作,憑空接受這樣一份厚禮,好不害臊。儘管是憑空,倒也不是無緣無故,邁克前幾天就已經替我道出了我的計劃:「無非因為如今通行的皇冠版錯字漏字不少,可以參考原版補綴,手持鐵證要求出版社下次再版回復面貌。」

我已經把這份鐵證做成一本PDF電子書《赤地之戀天風版redux》,有心人請點此處。至於淨重181克重返柏克萊的天風版寶物,我要好好保管,直到它找到一位新主人。

【附錄】近日邁克臉書的幾篇

[ 2024/7/5 ] 哈,看《明報月刊》6月號介紹,才知道《赤地之戀》天風初版這麼珍貴,全港只得兩大本浮出水面。我這冊是吉隆坡老朋友送的,當時離開新加坡赴美留學,張著作只帶了短篇小說集,《赤地之戀》應該由吉老不辭勞苦寄去加州。

2024/07/06

電燙過的痕跡

邁克

俏花奴得知我擁有張愛玲《赤地之戀》天風版,裙拉褲甩發短訊來核對皇冠版錯漏,助人為快樂之本,按照指引東翻西翻,到後來干脆把心一橫從頭讀起 — 每次結果都是這樣,打開她的書找一兩個字或者借用長句短句就煞不了掣,昏頭昏腦栽進花團錦簇,真像《雙聲》寫的「獏夢與張愛玲一同去買鞋。兩人在一起,不論出發去做什麼事,結局總是吃」。

張愛玲所有小說中,我最不熟的無可置疑是《赤地之戀》,下鄉勞改情節既令資本主義社會寄生蟲感到極度不適,名聲在外的創作背景也影響小讀者胃口 — 受委託寫的,在文青患潔癖的眼裏不夠純淨,一上來已經矮了半截。雖然鹽食得多了,知道這種想法很可笑,但偏見比屎坑三姑更易請難送,歷年來愛苗早種的《十八春》可以隨時打開再續半生緣,後來居上的《小團圓》越讀越津津有味,《赤地之戀》卻輕易不重訪,生疏到一個程度,不但書架上的皇冠版幾乎沒有眉批沒有圈點,慧龍版根本不知所終。

這次第一章尚未讀完已經歉意頻生,那輛載滿熱血青年奔向韓家坨的卡車,簡直處處充斥張的指模,從作者論角度看,逼於環境寫陌生題材而交得出這樣的成績,額外加分才是。譬如介紹黃絹岀場,「她的頭髮剪得很短,已經沒有電燙過的痕跡了,但是梢上還微微有些鬈曲」,順手拈來張味濃得化不開,放在白流蘇曹七巧左右毫不遜色。我還馬上想起幾年前出土的雜文《上下其髮》,同樣抓住三千煩惱絲做文章,大有大寫細有細寫,說長道短殊道同歸。

《上下其髮》圍繞時髦女士頭毛打轉,借古借到法蘭西宮廷,「路易十五年間流行高髻,是皇帝的一個情婦首先提倡的。(似乎不是杜巴利夫人,是在她之前的一位。)」張愛玲資料沒有錯,十八世紀法國那一陣的確流行高聳入雲髮型,去年康城影展開幕電影《杜巴利伯爵夫人》(Jeanne du Barry),自導自演的Maïwenn便大搖大擺高調示範,不過非常有趣,博物館裏當代畫師手繪的杜夫人肖像,畫中人頭髮卻平平無奇 — 她之前的路易十五情婦Madame de Pompadour,畫布上留下的倩影梳的也並非高髻 — 唉,我這人無可救藥,不論出發去做什麼事,結局總是自尋煩惱。

2024/07/07

黃色大會串

邁克

近日香港繽紛盛事「中環夏誌」以世界五大吹氣奇景招徠,夜晚金字塔打綠燈如無可疑跳樓自盡遮屍帳幕,光天化日白賴晒似足墳場大吉利是啋啋啋,不但遭網民惡意狠批,原創者更直言肉酸醜樣兼展前未被徵求同意。後一項暫時未見主辦方回應,前一項歐姓策劃人則稱白代表優雅純潔,鬼拍後尾枕補充「香港而家好多顏色都唔用得」,其難處我見猶憐,就算沒有配搭前城管鄭嫗招牌哽咽表情,也禁不住為她一灑同情之淚。

香港好多顏色唔用得,誰說不是哩?就以張愛玲《赤地之戀》為例,第二章恍似黃色大會串,今時今日識時務的作家肯定有所避忌,寧願少賺幾文稿費,聰明地跳過敏感的色素描寫。眾所周知,張女士向來「好色」,字裏行間夜藍月白珠灰磁青硃砂電紫齊飛,如此慳儉,五顏六色獨沽一味集中專注黃,作品中也確實罕見;不過妙筆即是妙筆,層次之豐富教人嘆為觀止,清晨陽光是「雞蛋黃」,靜悄悄的世界是「土黃」,水缸是「醬黃」,缸裏的水是「暗黃」,唐大嬸的臉是「蒼黃」,唐占魁那張是「赭黃」,而妙齡少女二妞「被陽光一照,那頭髮與臉與手臂都像是有金色光澤的木頭。她整個的像一個古艷的黃楊木雕像」。

類似的單色處理影壇有兩個著名例子,一為尊侯斯頓導演馬龍白蘭度玉婆主演的《春色撩人夜》(Reflections in a Golden Eye),全片應題以金色過濾鏡頭,一為米高次米諾累電影公司幾乎破產的《天堂之門》(Heaven’s Gate),為增強西部沙塵滾滾質感由頭到尾染上土黃 — 可惜雙雙證明任性沒有好結果,首映後發行的拷貝,彩色通通回復正常。《赤地之戀》黃擒擒的顏色實驗倒非常成功,因為襯托出二妞鮮嫩欲滴的青春:「一身紫花布衫褲,繫着黑布圍裙⋯腳穿着褪色的粉紅線襪,圓口青布鞋⋯頭髮上戴了一朵淺粉色的小花」,真箇萬黃叢中一點嬌。

2024/07/08

赤地之誤會

邁克

曬了幾天《赤地之戀》,承蒙藏書界前輩馬吉先生垂注,除了更正全港只有兩大本天風初版謬論,也提供高全之先生早前對此書各版本研究的心得,實在十分感激,不過有數處偏離事實,不得不略略澄清。

首先,「邁克說友人知道他有天風版《赤地之戀》,打電話給他,要他讀出天風版的內容,好比對與慧龍版有何不同」,一讀連聲哈哈哈。吾友俏花奴養在逍遠的翻譯寶塔,我不但素未謀面,也沒有聽過他發聲,究竟張開嘴巴會吐出鵝公喉、豆沙喉抑或嚦嚦鶯聲迄今是個謎,怎麼無端端煲起電話粥來?而且他「裙拉褲甩發短訊」(敝面書原文),也並非為比對天風版和慧龍版有何不同,是「核對皇冠版錯漏」(亦為敝面書原文)。俏君乃通靈級張迷,上窮碧落下黃泉無微不至,高全之《張愛玲學》(及其增訂版與續篇)肯定熟讀,比較《赤地之戀》各種中英版本的高論不會不瞭如指掌,獲悉我有天風版喜出望外,無非因為如今通行的皇冠版錯字漏字不少,可以參考原版補綴,手持鐵證要求出版社下次再版回復面貌。譬如皇冠版第18頁「那雞蛋的陽光」莫名其妙,天風版「那雞蛋黃的陽光」豁然開朗,諸如此類餘不一一,俏君熱衷的是校對這些手民之誤,不是要求我拿起電話用仙腔朗誦內容。

其次,也是最重要的,所有專家言之鑿鑿的「天風版缺第八章」,我覺得其實是誤會,第七章長得離奇,一跳便跳到第九章,當初第七章漏了分出「八」的可能非常大,後來慧龍版照跟,皇冠版只不過把「九」改為「八」,不曾真正解決問題。俏君之前沒有見過天風版原物,當然無從驗證,我一解釋他頭殻頂叮了一聲,不否認低級外圍粉跡近神經質的直覺有點道理。再大膽假設,第七章極可能到「她做了他的夏娃」就完了,接下來是第八章,如今皇冠版第八章真的是第九章。是耶非耶,對照公認完整的英文版應該有頭緒,但慚愧得很,我書架上非但沒有《Naked Earth》,有時口快快還說成《The Good Earth》哩,簡直赤珠混珍珠!

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐