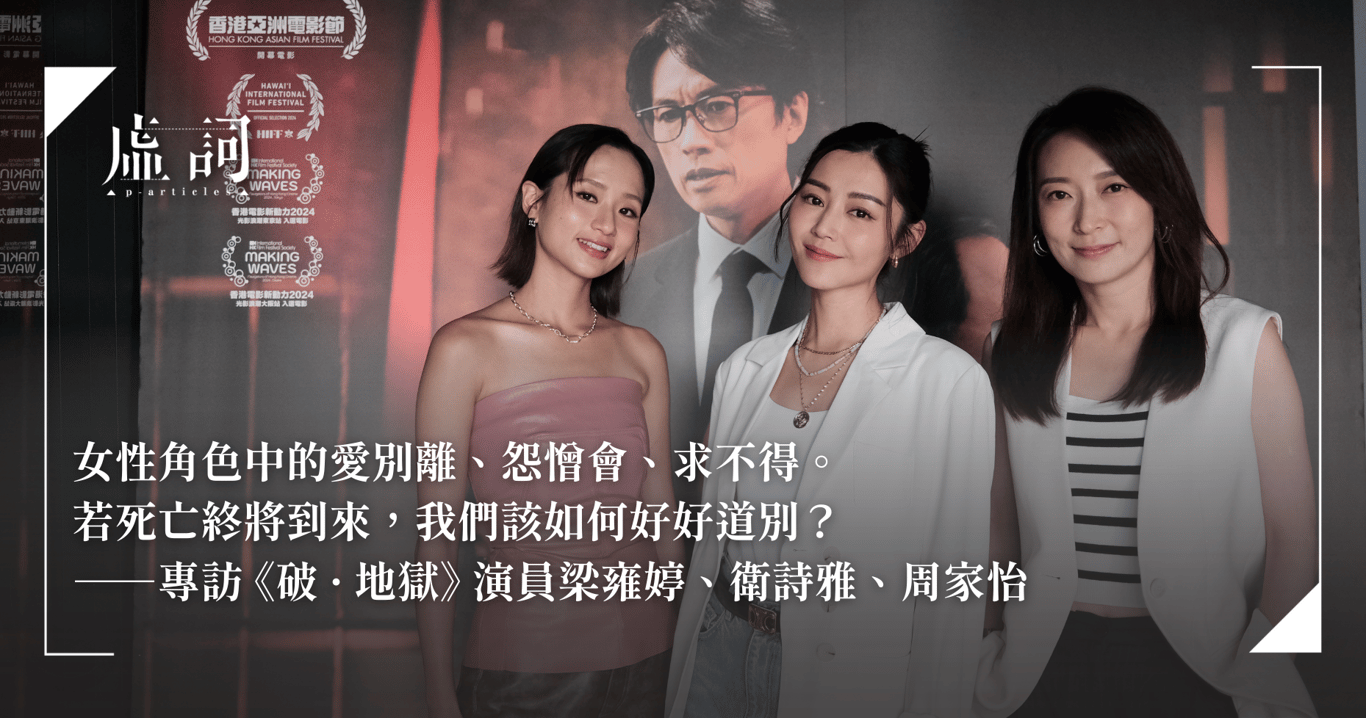

女性角色中的愛別離、怨憎會、求不得。 若死亡必然到來,我們該如何好好道別? ——專訪《破 · 地獄》演員衛詩雅、梁雍婷、周家怡

文|嚴瑋擇

文哥(許冠文飾)留給道生(黃子華飾)最後一封信寫到:「你說多謝我,其實我更想多謝你,你讓我知道,生人都要超渡。」《破 · 地獄》中聚焦的,既非死後世界、亦不是鬼神之說。相反,這一場Last Dance試圖破開的,是逝者離開以後,尚留在生者心中的地獄。它想超度的,是生者無法放下的執念。

電影中一眾生者的地獄從何而來?這一點從當中女性角色的處境可窺一二。女兒文玥(衛詩雅飾)自幼視父親為偶像,但文哥說了三十年的「女人有月經,污糟,祖師爺唔鍾意」,不止讓文玥意識到自己終生無法接近自己所仰慕的父親,更讓她從小到大誤以為父親不愛自己、視自己為家庭中缺陷所在;蘇蘇(梁雍婷飾)所戀的同性情人熙雯過身,卻被熙雯名義上的丈夫多番阻撓。所謂丈夫但心中只念及股票市場,對祭儀絲毫不上心,甚至只想儘快結束法事;美玉(周家怡飾)與道生本有不婚的共識,但意外懷孕,這或是她最後可有小孩的機會,她想要,但道生因為種種顧慮而抗拒。

相愛者卻不可相見更難互訴衷腸、彼此怨憎的人又不得不同住一屋檐下、所想要想求的又不可得。愛別離、怨憎會、求不得,人間之苦在電影的女性角色所需面對的處境中羅織出生命之網。要為生人超渡的,是彼此在現代社會的複雜面貌如父權、傳統、新的情感型態下,難以宣之出口的創傷。

男女之別:身體與宗教

文玥身為女救護員,一次入屋救援要搬動傷者時,卻被家屬喝罵,說她「姐手姐腳」,輕視女性救護員之意溢於言表。衛詩雅說,戲內救護員的職務都是自己落手落腳去做的,「那段時間為了可以符合救護員的角色,自己都是按照真實救護員的要求去操練的。拍攝中要搬的床都是自己親手搬的。」或因為體能的差異,衛詩雅提到,原來香港的女性救護員,只有五個。

男女在身體上天然地有所差異,但透過後天努力的克服,多少可以拉近身體機能上的距離。五個救護員雖少,但她們依然證明了,在救護行業這方面,男性體能可以做到的,女性也可以。但在喃嚤師這一行中,男女之別卻不是那麼簡單就可以跨越的。為了電影的最後一舞,衛詩雅要學會跳破地獄,但在戲外求師的過程中卻處處碰壁,不因其他,只因為喃嚤一行,傳男不傳女。

「面對這些宗教上的分別,我自己是不理解的。以前去參加葬禮,有很多東西都不可以做,尤其來月經時更是。後來知道是因為月經被污穢,我有一刻會覺得,這真的是不公平的。」電影團隊輾轉找了許多喃嚤師,有數個聽聞了他們是為拍電影,心態上相對開明,便肯教授衛詩雅。「但也不是全部都教,破地獄由幾個部分組成,每個人都只肯教一點,覺得只是教一點便沒有破戒。那我就東學一點西學一點,拼湊一起就學得完。」

戲內文玥一再逼問父親,祖師爺那麼討厭月經,難道他就沒有母親?難道他的母親就不會有月經?如果我們從來不可以決定自己的性別,那麼這種既生之物為何可以決定一個人的品質與能力?在電影最後,道生問的,正是為何一位女子不可以跳破地獄?談到這裡,周家怡轉身對衛詩雅說,我死後要你來幫我跳破地獄。

死亡與超度

男女或有分別,但在死亡面前,每個人都是平等的。

周家怡說,面對死亡,怎麼都一定會有畏懼的。「我很小的時候就已經畏懼死亡,可能只有幾歲,我已經在想,如果以後爸爸媽媽離開了,會不會只剩下我一個。」不止父母,她更意識到其實每個人的生命都有一個限期。「人生有個限期這件事情,讓我很想追求一些問題的答案:究竟地球為什麼會存在?究竟我們為何要來到這裡?究竟我們以後回去哪裡?」

因為意識到生命必有終結,從而反思生命、反思個人的存在。周家怡說,這些都是華人文化中很少會去談論、探討的,這也是《破 · 地獄》對她而言的重要之處。「因為我們每個人都要謀生,沒有時間去說這些事情。但這套電影很真實地將這件事情拍了出來。告訴大家,你看吧,死後的屍體就是這樣的,我們都會經歷這些事情的。」在電影之前,每個人都要去面對死亡。她認為,也只有大家肯面對死亡,我們才有可能去探求生命的問題。

面對死亡並沒有想像中理所當然。電影中,蘇蘇面對自己愛人熙雯的大體,眼淚不可止地滴落,在道生邀請她幫熙雯最後一次更衣,送了裝有熙雯骨灰的飾品給她,她才被「度」了是次生命的創傷。飾演蘇蘇的梁雍婷說,「面對親人的離世,我們一定會經歷悲傷和痛苦。但在經歷這個悲傷和痛苦的時候,我們必須要知道,有些人連道別的機會都沒有。」她說起自己小時候的故事,有日放學後在家中玩遊戲,母親跟她說,你的爺爺在醫院,快要不行了,叫她去見爺爺最後一面。她那時候說,我不去了,我要打遊戲。她如今回想覺得很後悔,想不明白為何那時候沒有去見最後一面。「或者那時候我也害怕,害怕真正面對死亡,好像就不得不面對你們需要永別的事實。但現在回想,我會覺得,在人生的最後一刻,能夠和所愛的人道別,我相信對每一個人來說,在這個世界上都是一個很重要的事情。」

有時候畏懼也不可怕,可怕的是不捨。衛詩雅說,「你如果問文玥她會不會怕,一定不會,她從小看到大,更何況那是她最愛的爸爸。但是你問她有沒有不捨,一定會有,大家都會有。我只是在想,如果我們都知道這次的道別總有一天會來,不如早一點開始學這一門課。」

道生在蘇蘇整理熙雯的喪衣時,提醒道,不要哭,眼淚滴在先人身上,先人會不捨得的。可以闊達地讓珍愛之人永遠離開自己,那從來不易。甄小姐(韋羅莎飾)就因為無法接受兒子逝世的消息,妄圖將他保存起來,直到未來科技有日發達,可以喚回兒子生命。

逝者已矣,但生者如斯。如何面對傷逝變成了生者需要去破的地獄。一如道生所言,「行街是為了超渡生人」。

地獄何在?一切為心造。

電影中沒有任何畫面向我們展現死後的地獄,所謂的「死後世界」,放眼看去全部都是生者的掙扎。

生者的地獄因何而來?衛詩雅說,那取決於人如何看待自己的處境。「如同文玥與自己的父親,他們其實一直互愛,只是不懂表達。文玥覺得父親嫌棄、討厭她,這段關係變成了地獄。但在最後,她知道,文玥的『玥』,其實是寶,是指她是父親的寶,過往一切變成了她珍惜的回憶。地獄就在這一念之差。」

人為何會被一念所束縛呢?周家怡說,一切為心造。「我聽過一個故事,就是有個法師分享過,他有次坐的士,司機問他,你大熱天時穿這麼多,不熱的嗎?法師說,熱啊。司機說,真是辛苦你。法師馬上糾正他,說,我熱,但不辛苦。」她說,很多時候我們的感受都會被身邊約定俗成的文化與意識所影響。「大家都說那件事情很可怕,我也就覺得那件事情很可怕,這就成了地獄。因為我們會被情緒影響,失去獨立思考的能力。但如果可以覺察到這些事情的發生,我們便可以知道,一切為心造。」

就如死亡,我們都知道它終會發生,無可抵逆地奪走生命中所有的一切,因此對其害怕,避而不談視而不見。梁雍婷說,死亡其實一直存在。「如果去留意,你會見到生命慢慢枯萎的過程。我有養過一隻貓,十幾年,你會見到以前很健康的她,慢慢開始脫毛、變得很瘦、難以呼吸,好像一棵樹一樣,在你面前凋零。對我來說,儘管這是一件很無能為力的事情,但我知道它一直存在。如果它是一個句號,在句號之前,我們可以做很多很多的事情,去填滿屬於生命的句子。」

這也是為什麼生人也需要破地獄,也需要被超度。衛詩雅說,「面對摯親,我們永遠都會覺得自己有所虧欠的。這場儀式是我們最後可以為對方做的事情,不論這個儀式是否可以在宗教上為先人們帶來些什麼,但它一定為生者帶來安慰,亦是在這個安慰之中,生者可以和死亡和解,獲得繼續生活下去的動力。」

只是,她亦提及,各自的地獄終須自己去面對。在飾演文玥後,她意識到有許多關係中的難處並不是那麼簡單就可以和解,每個人身處的處境中有太多的前因後果。「未經他人苦,莫勸他人善。但如果我們可以看清地獄從何而來,生命的每一步都是破地獄。」

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐