班雅明《靈光》:藝術作為歷史與記憶間的辯證

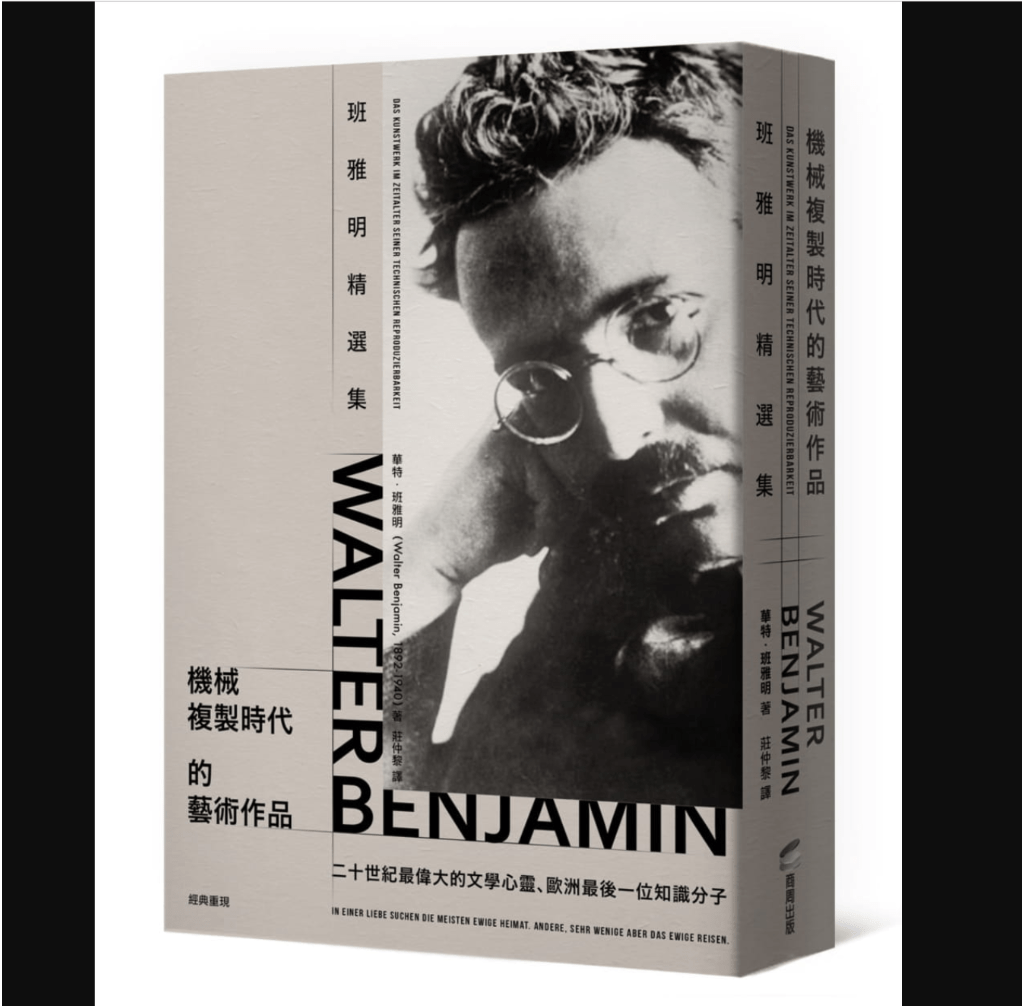

靈光(Aura),是班雅明(Walter Benjamin)在1936年的文章 — — 《機械複製時代的藝術作品》中提到的藝術概念。這個概念影響了後世藝術哲學研究的焦點,其中最大的莫過於,開始關注藝術作品中,技術物質性可能引發的精神、心理作用。以及反過來,對藝術歷史發展的影響。

但這個概念光這樣講是還不完整的。只要略微知道、讀過班雅明的其他文章,就可以理解到班雅明所提到的靈光,並不僅僅只是一個藝術概念。而是在某一角度下,逼近一種夢的、意識的、敘事的思想。他的核心就如同佛洛伊德的《夢的解析》一樣,以記憶作為最重要的出發點。探討人們所能感知、臆想未曾經歷的歷史與自身經驗的差距,所引發的震顫心理。而之所以會被視為一個藝術概念,是因為這個想法在《機械複製時代的藝術作品》開始被人們重視。但事實上,靈光在班雅明的其他文章中,不時若隱若現。

撇開《機械複製時代的藝術作品》,靈光的想法,其實至少還可以追朔到班雅明1931年的一篇文章 — — 《攝影小史》。這點其實很有趣,因為在看到《機械複製時代的藝術作品》時,如果沒仔細注意班雅明對肖像照簡短的論述,我們很容易產生靈光是一種在此之前,許多古典藝術中蘊藏的精神感。也就是像蒙娜麗莎的朦朧微笑美所散發的光暈,或是維納斯雕像純粹、完美的神聖性。但一翻開《攝影小史》閱讀,我們馬上就會被一個想法震懾:或許真正讓班雅明想到靈光的契機,並非過往那些優美、莊嚴的藝術作品,而是當時作為新時代發明的攝影作品。這意思是,若要真正地理解、抓住靈光的核心,從攝影作品著手或許是最適合的開端。

攝影的靈光:對過去的注目

《攝影小史》中,班雅明提到了許多他認為充滿靈光的攝影照片,其中,早期的肖像照佔了一大比例。這是為何呢?他引用了一位畫家(Emil Orlik)的話語:

「這些照片樸實無華,宛如素描和繪畫的佳作,但比起晚近的照片,他們對觀賞者所照成的影響卻更強烈、且更持久。這主要是因為銀版攝影需要長時間曝光,拍照對象勢必得在鏡頭前久久靜止不動,照片的成影因而綜合了人物在這段時間所出現的表情。」

而在另外幾段敘述裡,班雅明寫道:

「這種長時間的拍攝過程不僅讓被拍攝者無法以留影的當下作為出發點,而且還陷於留影的當下,彷彿本身已進入照片的影像中。」

「我們可以看到某種既不存在於希爾(David Octavius Hill)的肖象攝影、也不該噤聲的東西,因為他們就是執意要展現,究竟有誰曾生活在這個世界上,而且至今仍具有真實性,仍然不願徹底消失於『藝術』當中。」

這些對攝影的論述是多麽迷人啊!他們完整地呈現攝影對班雅明的吸引在於他使觀者沈浸在一種精神的目光、面容裡。這種精神的目光來自於過去的某一段時光,讓我們感受到他們所處的世界。在此,我們可以說,藝術的獨特性來源於他所見證的歷史,但是這種歷史的認識並不是知識上的。甚至,讓我們更準確地說,藝術所見證的歷史,從來不是所謂的歷史,而是當時人們對一個時代的感觸、感受。由此,被展現在藝術作品中的,除了是一種理念、想法,他更是一種意識、心理狀態。

「影像可以展現這個對象過去曾經如何被別人觀看。」

一個深受班雅明影響的文化藝術評論家 — — 約翰.伯格(John Berger)在《觀看的方式》裡這樣寫道。他更進一步指出:

「我們注視的從來不只是事物本身;我們注視的永遠是事物與我們之間的關係。我們的視線不斷搜尋、不斷移動,不斷在他的周圍抓住些什麼,不斷建構出當下呈現在我們眼前的景象。」

透過觀賞、凝視一個藝術作品,一個時代和我之間的差距被喚醒了。你不經發現有些事情已經離你十分遙遠了,而有些事情仍舊、彷彿在你身旁。來自過往的一種感受不但刷新我的感知,也使我重新建構自己的當下、時空,形成另外一種感受。換言之,藝術在人的內心裡表現、進行了兩個時空間的辯證。班雅明遂在《攝影小史》裡如此定義靈光:

「靈光究竟是什麼?它是時間和空間所交織出的特殊產物,是遙遠之物不同凡響的顯現,不過,卻有可能近在眼前。」

歷史的痕跡:記憶的碎片

班雅明要談的歷史,一直都不能以歷史來概論。因為他真正在處理的,並不是怎麼研究歷史,而是歷史如何被藝術表現,以及,歷史如何被人們感受的問題。這種討論主題、方式除了就像他的《歷史的概念》無法給予我們任何一段歷史、時期的認識外,甚至帶來的是對客觀歷史的質疑。質疑什麼呢?歷史的概念不過就像是一種破碎的記憶,看似完整,實際上充滿許多空洞、無意義的片段。

但這不代表班雅明否定歷史的意義,事實上他要講的正好相反,只有當人們把歷史的構成視為一種記憶的塑造,而非固定事件堆積,歷史才能不斷延伸、發展自身的意義。

對班雅明來說,去理解過往的歷史就和去回憶自身的成長是一樣困難的。而把歷史理解成記憶的事件,背後代表的是對何謂「真實」進行判斷的質疑和猶豫。這樣的歷史問題並非研究歷史上發生了什麼,而是要如何解讀歷史對我們今天的意義?就像一個人要去詢問,他的過往、童年,究竟是如何影響現在的他?

上述的內容裡,我們不難發現佛洛伊德的影響。在他1900出版的《夢的解析》裡,佛洛伊德認為人的每天雖然發生著難以數記的事件、經歷,這些事物多半瑣碎、枝微末節,因此多半的時候,人們只是無意識地經歷過他們。有意思地在於,在日常生活裡由於習慣化而被無意識經歷過的事物,在半夜裡,卻常常大量地以片段、拼接的形式出現在夢的情境裡。而有時,一個十分遙遠、不慎重要的過往記憶中的細節,也可能會突然地在浮現在夢的情節裡。

一個有名的例子是佛洛伊德提到的一個朋友,有天夢見了一群蜥蜴。在夢中他不但知道自己曾經看過這種蜥蜴,也可以拼出牠們的學名。醒來後,他仍然記得這件事,並趕快把在夢中「想到」的學名寫下來。但他困惑的是他根本不知道自己什麼時候曾經看過這種蜥蜴,當然更不知道自己為何會想到這種動物的學名。直到有一次拜訪一個朋友時,他才在朋友的書房裡想起他似乎曾在這裡看過一本爬蟲圖鑑,遂開始尋找那本書,最後在那本書的某頁裡找到了那種蜥蜴,而且旁邊紀錄的學名正是他在夢中夢見的,且看看那個筆跡,還驚訝地發現,這蜥蜴學名還是他自己親自抄寫的!這時,他才想起自己曾經在幾年前在此本書上抄下一堆動物的學名,方便朋友的孩子閱讀一些資訊。但這件事他早已忘記了。

佛洛伊德告訴我們:過往並沒有消逝,相反地,他以一種隱微的方式影響著我們。而人類的記憶,並不是全然以一種線性的時間觀,在紀錄自己的生活。相反,記憶的思緒總是跳躍、充滿聯想的,甚至在一些時候,記憶的某個重要片段被我們壓抑,滑入黑暗中的潛意識或是無意識,暗中作用於我們的思緒、行為。我們也因此不像啟蒙哲學家所認為的,是充滿理性、邏輯的動物。這樣的想法深深影響了班雅明對歷史的省思。他認為歷史雖然在線性時間上或許有明確的順序,但他影響後人的方式絕不是相同的。歷史的各種訊息、影響、感受,就像化成記憶的碎片一樣,得由我們自己撿拾,彷彿夢組織事物、經驗的方式一樣。這也是為何他那麼喜愛攝影與電影蒙太奇的緣故,因為他發現在這兩種藝術形式中,他們表現了人類組織自己現實的深沈意識、心理的狀態。因為蒙太奇就像某種意識流一樣,呈現、讓人發現自己深處一直無法表達、理解的某些狀態、某些慾望等等;而

「透過攝影,我們才得以認識視覺的無意識。」

因為他的鏡頭帶領我們凝視平常被忽略,事實上在注目時卻常常令我們難以名狀、充滿情緒的景物(例如:廢墟)。強迫我們面對和內心深處有關的事物。

「技術讓物品的外部形象早早過時,就像鈔票註定失去價值。只是在這一刻,雙手才會在夢境中重溫物品的形狀,指尖從熟悉的輪廓上撫過,儘管他們急於消失。他在物品最陳舊破敗的點上試圖抓住他……物品離夢境最近的一面是什麼?他最易衰老的點在哪裡?答案是,因為使用習慣而磨損得最厲害的那一面……」

夢中記憶被組織、組裝的方式,使我們重溫生活中被習慣、被忽略、甚至被壓抑的感受。種種事物在我們內心留下的痕跡,不論來自過往,或當時才產生,一一以奇幻卻又真實的方式,進入我們精神的脈絡裡,彷彿就像超現實主義說的:

「夢境讓幻覺和現實融為一體,成為一種絕對的現實,即超現實。」

某種角度來說,班雅明認為自己在注視歷史遺跡時產生的靈光,就是一種進入夢以及超現實的狀態吧?只是交織在自身記憶裡的並非單純夢境中的幻覺,而是對文物痕跡的臆想。

若是如此,我們是否可以說,靈光其實只是一種藝術、歷史在自身上召喚出來的幻想?在此,我們會在下篇中表明並不是如此,因為班雅明所談的這種「幻覺」在現實裡並非意指一種過度、刻意空虛、無意義的幻想。

敘事裡的靈光:抵抗遺忘!

「記憶就是最重要的敘事能力。創作者只有憑藉本身的博聞強記,所敘述的故事才能掌握事物的演變,而且還可以跟事物的消逝以及死亡的力量相安無事。」

如果靈光的發散是出自我們的記憶在歷史痕跡中共感、聯想、交織出來的經驗,那麼靈光的發散同時也意味著一種記憶的敘事和建構。他首先儲存我們對經歷的印象,不管那是潛在的,或是能直接意識到、記住的。再對這些事物進行篩選、轉換,織入原有的經驗,創造新的現實。

這也是為什麼文學、故事對班雅明來說,並不只是抒發而已,而是藉由對過往的認識、組織、轉換裡,重新發現、獲得能夠面對現實和未來的事物。

當佛洛伊德告訴我們:過往並沒有消逝,相反地,他以一種隱微的方式影響著我們時。這其實就是在暗示,人的記憶裡有一些東西……他們拒絕被遺忘,拒絕就這麼隨著生活消失!

在《卡夫卡 — — 逝世十週年紀念》這篇文章裡,班雅明先是整理了幾種卡夫卡作品的詮釋,之後又一一推翻他們。最後他指出,遺忘,其實才是卡夫卡一個最重要的主題。「被遺忘的東西從來不會只跟個人有關……所有被遺忘的東西都已不確定的、變化的方式,持續地和史前時代被遺忘的東西融合在一起,而不斷形成新異的產物。」

靈光的產生,藝術的意義,正是為了讓某些重要的片段、感受不要遺忘。我們雖然沒有經歷過藝術品或者歷史遺跡被創造時的年代,但這不代表我們無法從中感受到和我們相似且同樣重要、深刻的經驗。因為就像之前所說的,藝術見證的歷史,並非歷史的資訊,而是一段時空間的感受。

在《說故事的人》裡,班雅明舉出一句諺語:「出門遠遊的人總是有故事可說。」指出在此意義上的故事通常「來自遙遠的國外,或在時間上來自遙遠的過去。」因為那時所被講述的故事,若不是某人的親身經歷的奇事,就是當地過往的傳說、民俗、神話。但話鋒一轉,班雅明提出一個非常重要的洞察:

「(擅長說故事的人)並不像新聞報導或專業報告那般,著眼於傳達純粹的事物本身……(而是)會先讓所要講述的事物浸淫在自己的生活當中,這麼一來,故事裡便留下了說故事者的印痕。」且「聽眾便越喜歡在日後 — — 不論經過多久的時間 — — 向別人轉述這則故事。」

這就是為什麼即便卡夫卡、普魯斯特、杜斯妥也夫司基等等大文豪的作品,儘管產生的年代早已和我們有一段遙遠的距離,可是仍舊在現今讓人難以忘懷的緣故。因為他們所書寫的事物,不論是在當時還是現今,雖然有些微差異,但依舊切身於人類本源、無法捨棄、遺忘的種種感受、經驗。

靈光並不會是單純對歷史的幻想,因為他所幻想的歷史,必定和現在的經歷的時間有重大、深刻……甚至無比親近的關聯。

回到機械複製時代的藝術作品

靈光是這樣一種光芒,他來自人在觸及某些深刻藝術作品,或是歷史、當代時空在外在世界所留下的痕跡。在凝視這些痕跡的過程裡,正如夢一樣。這道光芒將會射入我們記憶中最晦暗的地方,召喚我們想不到,卻又一直無法遺忘的心思。而遺忘的回歸就是靈光所帶來的救贖。

那麼,要怎麼理解班雅明在《機械複製時代的藝術作品》中提出的靈光的消逝?難道現今的藝術作品因為被複製的關係,就無法散發這樣的光芒了嗎?或著因為複製技術的關係,藝術家們無法再創造和以前一樣擁有靈光的作品嗎?

並不是如此。

班雅明之所以說我們正在迎向靈光消逝的年代,恰恰諷刺地,並不是因為複製技術使藝術品不再具有靈光,而是複製技術使人們不再重視他們自身和過往、歷史、根源之間的關係。作為兩者中介的藝術作品,遂淪為只有展示的價值。

文章中提到兩種藝術作品的價值,分別是儀式價值(Kultewert),展示價值(Ausstellungswert)。其中他認為現代的藝術作品慢慢地正在喪失他的儀式價值,因為藝術不再直接地介入人們的生活,他變得只是一種娛樂,就像許多好萊屋的商業電影一樣。換言之,藝術作品的製作漸漸和人們的生活脫鉤。

我們以日本作家谷崎潤一郎曾寫過一篇文章 — — 《陰翳禮讚》為例,在這裡面,谷崎討論到許多因為現代工業興起,而消失的日本器物美。他提到在西方生產的紙進來以前,日本的紙其實非常多樣,例如奉書指、唐紙、白唐紙等等,他們的紙質、紋路設計皆十分細緻,觸感十分舒服,外觀也很有美感。至於日本的燈具,或是蠟燭,雖然不甚明亮,但卻充滿陰翳、朦朧的美感。他更解釋這是為何日本傳統盛飯的陶宛皆是深色的關係,因為這樣,食物的鮮豔可以在暗暗、不那麼明亮的居室內獲得襯托,變得好看而充滿食慾。

除此之外,西方傳來的磁磚,雖然看似美觀,卻比木質的材料來得刺眼,使上廁所的行為變得緊張兮兮,無法像以前依樣放鬆,更何況其實日本的廁所一般都設在屋外充滿樹林的庭園裡,其實以木質的材料設計廁所,會更能符合他們文化的心理。但西方現代工業生產的紙、燈具、磁磚器物,以日本傳統文化來看,皆不細緻,只是能用而已。然而由於大量生產,且為了效率和便宜,所以製作都用低廉的成本,且實行專業分工,不再只是交給一個工匠去設計一個完整的器物。這些現代工業遂大舉侵入、壟斷了原有的市場。谷崎潤一郎遂說道:

「人們無暇講究風雅不風雅,只一味地想要沐浴在文明的恩澤下……我們迎合了機械,反而扭曲了我們的藝術本身。」

日本的民藝之父 — — 柳宗悅更說:

「今日的器物都是有缺陷的,原因是忽略了「用」,因為工藝家不再製造為人類服務的器物。」

上述這些人們以及班雅明所提到的儀式價值,都呼應了後來一個哲學家尚.布希亞在《物體系》裡提到的想法:

「家電、汽車、無大用的新發明……都只要求最低限度的能量和參與。有時,只是手或眼的簡單調控,一點都不需要技藝熟練……光電感應元件只需要我人出現就夠了,它們取代了壓力、敲打、撞擊、身體的平衡、力氣的量或分配……過去掌握物品需要使用全身,現在則代以(手、腳)接觸,視覺、觸覺、偶而是聽覺的操作。」

我們不再關注我們生活所使用的東西(包含接觸到的藝術、歷史遺跡、器物等等)和過往、歷史間的關係。在觀看這些大量複製的事物時,我們甚至忘了以前的人們是怎麼生活、怎麼觀看的。在現代社會中,物品,只剩下展示價值、操作價值,甚至布希亞後來認為的消費價值。

「傳統的象徵 — — 物(工具、傢俱、房屋本身)是一個真實的關係或一個實際體驗的情境的中介者,在他的實質和形式中,明白地帶有這個關係中意識或潛意識的動態印記……(但在現代社會)關係不再為人所體驗……他自我消解,在他之中自我消費……只是在描繪關係的空虛。」

為何是「描繪關係的空虛。」?這顯示班雅明的預言完全成真了。因為人們選擇屈服過往的遺忘,只是不停地在現世中尋求空虛的認同、安慰:

「在鏡頭前的表演會讓本身出現一種不同以往的焦慮,而且還因此心神不寧。為了彌補電影演員所失去的靈光,電影界還刻意在攝影棚外面,為他們塑造『名人』的形象!電影資金所促成的明星崇拜,使明星得以保持個人的魅力,只不過這種魅力早已因為明星本身的商品性格(Warencharakter)而變質了!」

而在《攝影小史》裡則描寫到:

「讓事物更接近大眾,並一律以複製壓制事物的獨特性,都是現代人的強烈傾向……在複製的影像裡捕捉身邊的事物,已成為現代人日益迫切的需求……這種察覺大大地提升世界上所有相似之物的意義,以致於人們還會從具有獨特性事物那裡,透過複製的手段而獲得一些相似之物。」

靈光的消逝是因為我們不再關注藝術品究竟在說什麼、在看什麼、在表達什麼不同一般的想像、理念。比起這些,我們更關注的是:他是誰創造的、創作者的聲量、是什麼時期的藝術作品、屬於什麼藝術主義、曾賣給誰、經過哪些流轉、名氣高低等等。交易考量的價值也變了,以前是看藝術品本身的內容,現在則是透過市場供需、真跡假跡的標準來判斷。

誠如前文中約翰.伯格所說的,影像反映了以前人們觀看某個對象的方式,但是「在這個畫作可以複製的年代,繪畫的意義不再附屬於他們自身;繪畫的意義變成可以傳播的東西:也就是說,他變成了一種訊息,而且就像所有資訊一樣,如果派不上用場,就不會有人理會。」

今天的許多人們在博物館觀賞畫作時,很可能根本不在乎自己的歷史和這幅畫的關聯,而是只是想拍下照片,證明自己真的看過原作、真跡。那些歷史訊息雖然的確是「歷史」,卻疏漏了藝術在歷史中真正見證到的事物,也就是其所試圖賦予的記憶、感受。靈光即便猶存,也不會被認真注目。

歷史意識下的自我認同,以及自我價值的缺乏,是靈光在人們內心中消逝的巨大悲劇。直到現在,我們仍可以聽到諸如:要向未來看、別輸在起跑點、看向未來、進步等等強調未來的口號,然而,從未,或者很少人們願意要我們認真地注目與反思自身和以前人們的過往、歷史對當下自身的意義,彷彿那對我們來講早已變成是多餘的。班雅明對「靈光」思想的闡述,也是意在提醒我們不要輕忽這種想法可能帶來的危害。

(更多文章歡迎關注作者在Medium和方格子部落格網站:文學的實驗室)

Medium:https://medium.com/@f0921918962

方格子:https://vocus.cc/1111/home

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐