游擊隊女孩訪談錄 [1]

托名羅薩爾芭·卡瑞拉(Rosalba Carriera):當游擊隊女孩(Guerrilla Girls)首次以團體形式在業界出版著作時,我們幾位成員自然需要一些化名以區別各自身份。在國立公共電台(NPR)錄製「新鮮事」節目(Fresh Air)那天,我們聽聞喬知雅·歐姬芙(Georgia O‘Keeffe)女士過世了。就是那時候,我們幾個意識到我們可以「借用」那些已故女性藝術家與作家的名諱來作自己的化名。用這種方式,我們一來突顯了她們在歷史中的存在,同時這些化名也能夠幫助我們解決目下那些正在談論的議題。這簡直猶如喬知雅在另一個世界開口講話了一般。如今,我們用這種方式讓芙瑞達·卡蘿(Frida Kahlo)、艾爾瑪·托馬斯 (Alma Thomas)、羅薩爾芭·卡瑞拉(Rosalba Carriera)、李·克萊斯納 (Lee Krasner)、伊娃·海瑟 (Eva Hesse)、艾米莉·卡爾 (Emily Carr) 、保拉·莫德索恩-貝克爾 (Paula Modersohn-Becker) 、羅蔓·布魯克斯 (Romaine Brooks)、愛麗絲·尼爾 (Alice Neel)與安娜·蒙迪艾塔 (Ana Mendieta)這些歷史上著名的女性藝術家都「加入」了游擊隊女孩的隊伍,而這一化名計劃仍在繼續。我們正積極嘗試讓羅莎・邦納爾 (Rosa Bonheur) 、安吉莉卡·考夫曼 (Angelica Kauffman) 與索福尼斯芭·安圭索拉 (Sofonisba Anguissola) 「加入」到游擊隊女孩中來。(當然,我們其中一位成員不太認同這個點子,她堅持管自己叫游擊隊女孩1號。)

問:游擊隊女孩是怎樣開始的?

托名凱特·柯勒惠支(Kathe Kollwitz):1984年的時候,一場名為「國際繪畫雕塑調查展」的藝術展在紐約現代美術館(MoMA)開幕。這被看作是全世界範圍內最重要且最具即時性的當代藝術的一次總匯。入展的169位藝術家中,只有13位是女性。而且這些藝術家都是要么來自歐洲,要么來自美國的白人。這還不是最遭的,當時的策展人凯纳斯顿·麥克申(Kynaston Mcshine)大言不慚道:所有那些未入展的藝術家們都該好好琢磨琢磨自己是否真的適合藝術行業。這不禁惹怒了一大幫藝術家們。很明顯,麥克申這傢伙實在存有一肚子偏見。女性們隨即在展館大門口站成一排,舉著牌子示威。而讓當時參加示威活動的游擊隊女孩成員們感到憤懣的是,儘管我們如此這般,路邊那些行人卻仍無動於衷。

托名梅塔·福樂(Meta Fuller):我們開始問自己,為什麼在上世紀70年代期間女性藝術家們與非白人藝術家們干得還不錯,進入80年代以後就變糟了?其時的藝術界中有什麼反作用力在施加著影響嗎?誰該為此負責?我們又該做些什麼呢?

問:你們作了什麼?

托名芙瑞達·卡蘿(Frida Kahlo):我們決定先弄清楚這究竟糟糕到了什麼地步。研究了5分鐘以後我們發現這簡直爛到超出我們的想像:最有影響力的那些畫廊與美術館幾乎都不怎麼展出女性藝術家。當我們把這個結果公佈出來,有些人卻認為這實際上關乎品質問題,絕非性別偏見使然。還有些人承認這顯然是性別歧視,但又感到這種狀況究竟是無法解決的——每一個能在藝術圈子裡說得上話的策展人、評論家、收藏家,甚至藝術家們自己都開始相互推諉起來。藝術家嗆白畫商,畫商責備收藏家,而收藏家們則指責那些藝術評論家們,大抵如此。我們決定公開展出圈子裡這些傢伙們的言論記錄,讓他們出出洋相。這也就是游擊隊女孩們首次在紐約蘇豪區(Soho)的街上高舉著的那些海報的內容。

問:游擊隊女孩為什麼要採用匿名的方式?

游擊隊女孩1號(GG 1):藝術圈子還是太小了。理所當然,我們擔憂自己這個與權貴們對著幹的吹哨人角色會斷送我們的藝術生涯。但總的來說,之所以採用匿名的方式還是因為我們更想把氣力放在解決女性問題上,而不是顯露個性或推銷各自的藝術作品。

托名李·克萊斯納(Lee Krasner):戴上面具當個俠客是個老傳統了(不過面具俠們大多還是男性),譬如羅賓漢、蝙蝠俠跟獨行俠,還有神力女超人。現在我們游擊隊女孩們也來插上一腳。

問:你們幹嘛要管自己叫「女孩」?這個稱呼難道不會使一些女性主義者們感到不爽嗎?

托名葛楚·史坦(Gertrude Stein):是這麼回事。我們就是想搞得刺激一點,我們就是想讓一些人不痛快。

托名芙瑞達·卡蘿:管一個女人叫「女孩(Girl)」無疑影射對方還是個不完全的女人,還不成熟,或者說她還沒長大。儘管如此,我們還是決定要身體力行,以重新闡釋「女孩」這一詞彙。如此一來,這個詞便沒辦法反過來讓別人當把柄攻擊我們了。男同性戀者也是用同樣的法子應用在「酷兒(Queer)」一詞上的。

問:為什麼要把自己稱作游擊隊員?

托名喬知雅·歐姬芙(Georgia O'Keeffe):我們想借人們對游擊戰的恐懼心理,使他們一想到這些游擊隊女孩們打算要幹點什麼、打算要批判些什麼的時候就惴惴不安。除此之外,我們覺得「游擊隊」跟「女孩」這兩個詞聽上去很搭。

問:你們把自己稱作「藝術界的良心」,這是不是有點太自負了?

托名伊娃·海瑟(Eva Hesse):是這樣沒錯。大夥都知道搞藝術的傢伙們都有點自負!

游擊隊女孩1號:不管怎麼說,藝術界需要檢視自身,得更具自我批判性才行。每個藝術從業者都需要有點良知!

問:為什麼要戴大猩猩面具?

托名凱特·柯勒惠支:我們起初只是「游擊隊員(Guerrillas)」,然後才演變成了「大猩猩(Gorillas)」。計劃剛開始的時候,出版方管我們要一些用作宣傳的照片。作為游擊隊員當然是要偽裝起來了。不過沒人真正記得究竟我們怎麼搞到那些毛茸茸的大猩猩面具的。應該是在早些時候我們一起開會時,一位成員錯把游擊隊一詞拼成了大猩猩。這個錯誤反而給我們帶來些點子,我是說,戴上大猩猩面具讓游擊隊女孩們變得「陽剛」起來。

問:那短裙、高跟鞋跟漁網襪又是怎麼回事?

托名艾米莉·卡爾 (Emily Carr):穿上那些東西再加上一個大猩猩面具,會挫敗一些人對於女性身體的刻板印象。

托名梅塔·福樂:事實上我們大多穿的很低調,跟藝術界同仁差不多嘛,黑衣黑褲什麼的。

問:你們為什麼要用一種幽默的方式發聲?幽默可以更好地傳達你們希望傳達的訊息嗎?

托名保拉·莫德索恩-貝克爾(Paula Modersohn-Becker):在藝術界,身為女性藝術家或非白人藝術家之境況簡直令人唏噓,我們只好戲謔它一下了。奚落、蔑視這個不接受我們的組織讓人感覺很棒。當然了,還有一點是因為總有些老古董覺得女性沒有幽默感。

托名伊娃·海瑟:其實我們第一次示威用的海報並不怎麼好玩,反而有些討人嫌。不過我們很快就反應過來,幽默能讓街上的大夥參與進來。幽默是個強有力的武器。

問:你們允許男性加入游擊隊女孩嗎?

托名芙瑞達·卡蘿:我們當然樂意呈現包容性,不過想找個男人來做這麼一份出力不討好又沒油水可撈的工作還真是挺難的。

托名凱特·柯勒惠支:說真的,其實我們有很多男性支持者,也有不少男性申請加入游擊隊女孩。我們正在考慮中。

問:游擊隊女孩們剛起步時的那些活動的反饋如何?

托名阿內絲·尼恩(Anais Nin):我們受到不少質疑,也還有些人感到詫異、憤怒,風言風語不斷。那是里根總統在任時的上世紀八十年代,大家都汲汲營營、追功求利的,沒人想被看作是個無能的牢騷鬼。更沒有哪個藝術從業者敢當出頭鳥,去批判系統。於是游擊隊女孩們很快便成了大家在晚宴聚會,甚至大街小巷裡談論的話題:這幫女人是誰?她們怎敢講出這些瘋話來?她們究竟在討論藝術界的什麼事情?除了女性藝術家們喜歡我們,大家都覺得我們討人嫌。不過儘管如此,這些傢伙們究竟還是一直把游擊隊女孩掛在嘴邊聊個不停。

問:那之後你們又做了什麼?

游擊隊女孩1號:一張海報接著一張海報,我們最終搞了超過60張海報,檢視了存在於我們社會文化中關於性別與種族歧視的各個方面,不只是藝術界而已。我們的海報收到了數以千計的反饋,影響也開始在全球範圍展開。很多美術館和圖書館收藏了全部這些海報。我們得以在四個大洲的美術館和學校裡面對大量聽眾作演說,偶爾還能收到一些我們批判過的機構或個人的合作邀請。

問:聽起來你們對自己的成功似乎感覺很不可思議似的,你們沒料到嗎?

托名羅蔓·布魯克斯:我們並沒有期望什麼有的沒的。我們當時不過只是想戲謔一下那幫妄人,出出怨氣。不過,我們倒是希望能借一些新策略、新方法什麼的,讓女性主義思潮重新活絡起來。結果,很多人都跑來支持我們,覺得我們道出了他(她)們的心聲與憤懣,這實在讓人訝異。我們並沒有高舉那些遠在日本、巴西、歐洲以至峇里島的女性們都會感到有趣的偏頗理念。

問:除了海報你們還做了些什麼?

托名伊娃·海瑟:海報是我們最開放交流的方式,不過我們也做了些其他的事情,譬如製作廣告牌、貼巴士公告、寫雜誌文章,力行杯葛運動和投書運動什麼的。我們還在很多著名美術館的盥洗室裡貼了不少宣傳大報(Broadsheets),關於這件事我們幾個都挺得意的。

托名羅薩爾芭·卡瑞拉:我們給幾個最無恥的妄人傳過幾封私信,順帶還頒了些獎項戲謔一下他們。1986年的時候,任職紐約時報的藝評家約翰·羅素(John Russell)在評價女性藝術家朵羅瑟·迪納(Dorothy Dhner)的展出時,故意仍以她前任知名雕塑家丈夫大衛·史密斯(David Smith)的名義管她叫「史密斯太太」(他們已經離婚很多年了),於是我們就將「藝術評論界妄人獎」頒給了羅素先生。

托名愛麗絲·尼爾:大畫家弗蘭克·斯帖拉(Frank Stella)說他非常欣賞一些溫柔羸弱的女藝術家——比方海倫·佛蘭肯瑟勒(Helen Frankenthaler)——畫出來的一些頗具陽剛力度的畫作。於是我們決定把「諾曼·梅勒大獎(Norman Mailer Award)[2]」頒給這位對於性別平權意識如此敏感的硬漢畫家。我們還對當時藝術市場的寵兒布雷斯·馬爾丹(Brice Marden)表達了不滿,因為他在《名利場(Vanity Fair)》雜誌裡聲稱他的畫要是換個女畫商代理的話難保事情會不會變糟。

托名蒂娜·莫多蒂(Tina Modotti):我們給女性評論家金·萊文(Kim Levin)頒了一座「年度衛道士大獎(The Apologist of the Year Award)」,因為她在評價大畫家大衛·塞勒(David Salle)的畫展時,完全沒有正視後者創作的那些反女性的畫作(不過她在最近的一檔柏林的節目上,大方地接受了我們的批評)。

托名葛楚·史坦:游擊隊女孩會給朋友們和那幫跟我們對著幹的傢伙們發去節日問候。對於後者我們總會附上一句:「誰作了什麼惡,游擊隊女孩們清楚得很」。而對朋友們,我們當然是送上祝福:「願平和與你同在,願良善與女性同在。」

托名芙瑞達·卡蘿:要是藝評家麥克·基摩曼(Michael Kimmelman)這傢伙再敢像上次那樣狠批一個有多位女性與非白人藝術家們共同參與的藝術展的話,我們就準備寄一年用量的痛經生理止痛藥(Midol)給他消消火。1993年惠特尼雙年展時他就犯過這臭毛病了。

問:游擊隊女孩有沒有被別人指責過搞歧視?

托名艾爾瑪·托馬斯:有這回事。有些處在更年期年紀的女性會覺得我們把季刊簡報命名為「游擊隊女孩的《潮熱》(Hot Flashes from the Guerrilla Girls)」會讓她們覺得很受傷。我猜她們應該不知道之所以我們如此命名,是因為身為女人我們自己也有同樣的生理症狀。

托名凱特·柯勒惠支:白人男性群體要訂閱我們的季刊《潮熱》的話,要比女性和非白人藝術家們多掏點兒訂閱費,就因為這個,一位男性記者不停威脅說要讓我們吃官司。我們是覺得這事兒沒什麼稀奇的,畢竟社會上的白人男性群體賺得多嘛。我們告訴他,你不如先去起訴那些一看見來消費的女性就使著法子盤剝的理髮師們還比較好。

托名羅蔓·布魯克斯:我們還聽說有位白人男性同性戀對於自己得花和白人直男一樣多的錢訂閱我們的刊物一事感到相當憤慨。所以我們不得不把話說得再明白一點:「白人多金男性訂閱費需納12刀,其他人只需9刀。」

問:有沒有什麼事是你們覺得需要致歉的?

托名阿內絲·尼恩: 我們的拼寫錯誤。

問:游擊隊女孩有多少成員?

托名李·克萊斯納:還真說不好。我們會覺得世界上每位女性其實都是「游擊隊女孩」,我們只是在試著幫助她們認識到這一點。非得說個數字的話,有幾千人吧。也許有幾十萬也說不定。也可能會有數百萬。

問:你們是如何一起工作的?

托名愛麗絲·尼爾:過去十年裡,游擊隊女孩就像一個機能不全、瘋狂但又相互友愛的大家庭。我們會爭論不休、會互相叫嚷,也會抱怨幾句、發發牢騷。我們會改變自己的一些想法,也會不停叫嚷著要是這事兒不這麼那麼辦的話那我就退出。會議碰頭以外我們互相會用電話聯絡、溝通,試著互相理解各自的分歧。我們不怎麼會用投票的方式,也不會等到完全達成共識以後再行動。有些女孩們中途退出了,但過個幾天,沒準三五個月沒準兩年三年,究竟又都跑回來重新加入了我們。游擊隊女孩們的聖誕節聚會和集體團聚的時刻感覺總是很棒,我們畢竟互相掛懷,心裡惦記著彼此,哪怕我們看待事情的方式多少都有了些改變。要知道我們每個人都會對游擊隊女孩的某張大海報喜歡得不行,也會對某張大海報內容心存不滿。我們允許異議的存在。我想這大概就是一種民主罷。

問:你們怎樣獲取工作上的資訊呢?

托名薇奧麗·樂多刻(Violette LeDuc):通常就是看看展,逛逛畫廊和美術館,或是各種媒體上的資訊。

托名伊娃·海瑟:美國藝術(Art in America)雜誌是我們一個很贊的主要資訊來源,裡面能找到一個年度指南,包括很多畫廊與美術館宣稱該年度不可錯過的藝術資訊。

托名愛麗絲·尼爾:很多機構都提供了可供我們對其重新詮釋的公開訊息。譬如,我們是先了解到惠特尼美術館(Whitney Museum)鮮少展出女性與非白人藝術家作品這項可悲的記錄後,才決定作出回應,策劃對應的展出的。

游擊隊女孩1號:季刊《潮熱》的第二期裡,我們用一個虛構的畢業生的名義撰寫了一封信,詢問了150家美術館的公關部門當前藝術界的風向如何。

托名羅蔓·布魯克斯:我們在做《潮熱》第一期的時候,花了很多天時間坐在紐約公共圖書館(NYPL)裡閱讀紐約時報(New York Times)撰寫的一九九一年至九二年間關於藝術的所有事件。接著,我們還從紐約城的幾個機密信息源那裡挖到了關於一些藝評家們的醜聞。

托名安娜·蒙迪艾塔:游擊隊女孩是一個強勢的大型匿名團體,這意味著我們可以是任何人、出現在任意場所。游擊隊女孩的成員可以是給畫商雷奧·卡斯特利(Leo Castelli)檢查痔瘡的那個大夫,可以是給畫商瑪麗·布恩(Mary Boone)整容的外科醫師,可以是畫家大衛·塞勒的髮型師,也可以是藝術家卡爾·安德烈 (Carl Andre)的下一個女友,誰知道呢。

問:你們多久會一次面?

托名蒂娜·莫多蒂 (Tina Modotti):每個月都會聚一次。

問:誰是游擊隊女孩們的金主?

托名喬知雅·歐姬芙:剛開始,我們得從自己文庫本著作的收成裡掏錢來創作那些海報作品。我們會接收一些自發捐助,譬如一位在紐約市立博物館工作的文員就給我們捐助了資金,還寫信過來說:「我就在給你們海報上批判的某一位策展人打工,你們說的不假,這傢伙實在是個爛人。請收下我捐助給各位的25美刀。」偶爾我們也會收到一些事業剛剛起步的女性藝術家們的捐助。但確實並沒有哪位藝術界大咖給我們寫過支票什麼的,我們也沒有設立類似「游擊隊女孩政治行動委員會(GG’s PAC)」這樣的官方財務組織。那些我們批判過的機構們必須得掏錢收藏游擊隊女孩的海報,必須得付錢才能收看游擊隊女孩們的演講,冤家路窄嘛,我們或多或少也得益於他們。

問:游擊隊女孩中成員們的種族構成是怎樣的?

托名葛楚·史坦:關於成員事宜屬於機密性質,不過能透露的訊息是在游擊隊女孩中非白人女性佔比相較正常人口比例要高一些。

問:有沒有誰跟你們說起過游擊隊女孩們戴的那些猩猩面具充滿了種族歧視意味?因為猩猩面具這東西無疑會使人們聯想到曾用來侮辱黑人群體的那些在叢林裡生活的低層次生物的圖像。

托名卓拉·尼爾·赫斯頓(Zora Neale Hurston):我們曾商議過這件事。事實是就像有意使用「女孩」一詞那樣,我們在有意破壞這些關於歧視的刻板意象。

托名梅塔·福樂:大猩猩並沒有什麼低級或低人一等的意涵。有人會這麼去想,實在就是一種智人中心主義(Homo-Sapiens-Centric)的自負罷了。

托名艾爾瑪·托馬斯:我倒是一直都挺想試試粉色滑雪面具來著。

問:游擊隊女孩的海報牽涉了許多與藝術不相干的議題,譬如關於女性墮胎權、波斯灣戰爭、無家可歸者、強暴案什麼的,還有關於大法官克拉倫斯·托馬斯(Clarence Thomas)[3]的內容,怎麼會這樣?

托名保拉·莫德索恩-貝克爾:我們將自己視作多維宇宙中的居民,可以跨時空以各種面貌現身。

托名里尤波芙·波波瓦(Liubov Popova):我們旨在試驗這樣一件事:在一個更大的鬥爭領域中創作一些效果顯著的海報,這麼做能讓我們學到些什麼呢?

托名凱特·柯勒惠支:我們並沒有為我們的批判作什麼系統性規劃。游擊隊女孩的批判更多的像是一個未加編排的野路子。成員們會把議題和點子帶來,隨後我們作為一個團體去整合它們,做成行之有效的海報。有時候我們都對某個議題非常有興趣,可是該怎樣將其表現在一張海報上我們卻無法達成共識,於是我們就會先擱置它,等下次會面時再決定。

托名艾米莉·卡爾:大多數議題於我們而言都很重要。我們拿出一些時間集中精神在一些宏大的世界議題上,不久又會轉身回到藝術界,然後又再次跳脫這個窠臼。

托名安娜·蒙迪艾塔:像波斯灣戰爭這種爛事實在是把大家給氣壞了,我們很快就做了一大票抵制抗議的海報出來。

問:一個藝術家是怎麼成就自身的?

托名羅蔓·布魯克斯:就算是在不受什麼歧視的境況下,當個成功的藝術家也挺難的。

托名艾爾瑪·托馬斯:你得在工作室裡好好幹活,然後像個代理少量藝術家的經紀人那樣,拿著作品跑跑畫廊,試試看能不能把作品推銷出去。有時候那些畫廊一周就得處理成百上千件有志於此的藝術家們的作品。除此以外,你的作品還務必得引起美術館策展人們的興趣才行。這些美術館都是公共非盈利機構,有能力掏錢買你的作品,然後展出它們。美術館的收藏會受到畫廊展出的影響,反過來也一樣。不過比起畫廊來說,能在美術館中得到展出機會的藝術家畢竟還是少數。在這個過程中,藝評家會以評價你的作品的方式來為機構的購買與收藏作作背書。想引起這些藝評家的注意可不是件簡單的事,因為你會發現藝術展的數量可比藝評多得多。藝術藏家們從畫廊那裡購買藝術作品,同時這些大佬們通常也都是美術館評審委員會的坐上賓,對應該收藏什麼作品提提建議(或是反過來,聽聽美術館建議)。一位女性藝術家想要在藝術界立足,她就必須摧毀這個體系。

托名黛安·阿勃絲(Diane Arbus):美術館與畫廊都傾向於只為那幾位被認定的藝術家們作展出。當然了,這些藝術家都是白人男性。

問:但是,難道不是更應該從關乎品質的視域看待藝術這個議題嗎?我的意思是,如果女性藝術家與非白人藝術家真的那麼棒的話,她(他)們為什麼無法脫離這個體系而獨立成就一番事業呢?

托名李·克萊斯納:能進入美術館或被寫入藝術歷史書籍這樣屬於高眉藝術界領域的事,是由一個極小的團體所控制的。我們的海報一次次地證明過,不管這幫剛愎自用的傢伙們多麼有智慧,或者懷著怎樣的好意,他們總是帶著反對女性與非白人藝術家的偏見行事的。

托名羅蔓·布魯克斯:在藝術領域內取得成就,你不但要有點天賦,作品出彩,還要有點運氣,能夠抓住機運才行。為什麼白人男性似乎總有那麼多好運氣?這可不單單只是個使人樂開懷的意外而已。縱觀藝術歷史,迄今為止的藝術系統總是被用來支持、成就白人藝術家們的作品的——這正是他們的「好運」之由來。在先前傳統的西方文化中,起此效用的是藝術贊助與私人工作坊體系。現如今這檔子事實則變化並不大,儘管眼下的藝術贊助不會再以宮廷和天主教教會的名義進行,但其卻是以畫廊老闆、藝術收藏家、藝評家,與支持幾位板上釘釘了的藝術家們的美術館的名義繼續進行的。一回事嘛。足夠的金錢一旦確定被用來投資某位藝術家以後,領域內的每一個人都被調動起來以去維持這位藝術家在業內執牛耳之名譽、在藝術史中之地位。隨後,如此這般「有所成就」的藝術家們,便開始了所謂「藝術品質」的規範。

托名艾爾瑪·托馬斯:「藝術品質」這個東西一直是用來踢女性藝術家與非白人藝術家出局用的。

問:女性藝術家與非白人藝術家的作品與白人藝術家的作品有所差異嗎?

托名愛麗絲·尼爾:要是藝術是一種關乎經驗的表現,而每個人也都承認性別與種族會影響到對事物之經驗的話,那這樣一來說這話就合乎情理了:大家創作的藝術作品當然有所差異。

托名安娜·蒙迪艾塔:這算是另一件我們想要據理力爭的事了。我們認為美術館與畫廊裡收藏的藝術作品理應全面展現我們真正的文化,而不只是展現白人男性視域下的文化。

問:藝術界是否如同社會中其他歧視女性與非白人藝術家的那些領域?或者說,藝術界究竟還是能算是個比較特別的領域?

托名羅薩爾芭·卡瑞拉:許多人都覺得藝術是個比較獨特的領域,或多或少能夠免俗於那些根深蒂固的舊傳統底制約。藝術縱然有其超越性,但藝術界亦總會向那些同其他領域一樣的世俗準則低頭。關於這個,我們更願意將其視作一個關乎公民權利的議題。

托名卓拉·尼爾·赫斯頓:在我們幾個世紀以來的文化傳統裡,希望成為藝術家的非白人男性與女性總是會被不公平地拒之門外。不過,儘管會被美術館與官方藝術史文本所忽視,這個過程中卻也總是存在著一些使人振奮的例外就對了!

托名保拉·莫德索恩-貝克爾:詹森(H.W. Janson)所撰寫的那本傳播極為廣泛的《藝術史》(History of Art)[4],直至作者入土都不曾提及哪怕一位女性藝術家。到頭來,詹森的兒子嗣後修訂的版本,卻也只於書中提及的2300位藝術家中勉強收錄了「最偉大」的19位女性。

托名葛楚·史坦:人們普遍會覺得高眉藝術總是要比大眾文化更先鋒,這實在是個非常流行的錯誤觀念。我們的研究表明,高眉藝術非但不先鋒,它反而委實落伍得很,土著呢。我們曾做過一張海報,對比了現正從事以往由男性所壟斷的那些行業的女性數量與在主要藝術畫廊中出現過的女性數量(看吧,巴士公司倒比紐約的藝術畫廊要開明多了)。藝術界在性別歧視方面,比起職場來可實在是厲害多了。

問:所以你們無法只是在工作間裡各自門頭苦幹,然後希望有天能被注意到,對吧?

托名梅塔·福樂:當然不會了。每一個對公民平權、女性平權或同性戀權利運動有點經驗的人都清楚,只有給對方施壓、向對方抗議、站出來鬥爭,才能獲得關乎權利與平等的一點進步。

問:你們真的要摒除那些所有人都喜聞樂見的白人男性藝術家,然後重寫一部藝術史嗎?

托名喬知雅·歐姬芙:是,也不是。歷史並非是已然固定下來、如死水一般的東西,它需要不斷地被校正、被修訂。將某一時期的藝術簡化成某幾位「天才」與其代表作的歷史闡釋傾向是一種短視。何止,簡直是鑄下大錯!豈知還有多少優秀而重要的藝術家們未得提及啊!我們並不是要去忘記倫布朗(Rembrandt)和米開朗基羅(Mechilangelo),只是想挪挪他們,給我們自己騰點地方!

問:希爾頓·克萊默(Hilton Kramer)[5]管你們叫「配額女王」。你們真的認為所有展出都必須要有一半的女性與非白人藝術家參與不可嗎?

托名卓拉·尼爾·赫斯頓:游擊隊女孩可從來沒提過什麼配額。我們從來沒因為哪個機構沒展出一半佔比數量的女性與非白人藝術家就批評他們。只是他們做的太過分,展出往往連女性和非白人藝術家佔比10%都做不到,那實在怪不得我們要罵他們兩句了。

托名喬知雅·歐姬芙:為了補償迄今為止發生在藝術歷史中的歧視,每一場藝術展都應該展出佔比99%的女性和非白人藝術家。這麼幹的話,只要400來年這筆帳也就算還清了。

問:你們相當厭惡藝術史中那些用來形容藝術的術語,像是「大師之作(Masterpiece)」、「開創性的(Seminal)」或是「天才(Genius)」什麼的,這些詞究竟有什麼問題?

托名芙瑞達·卡蘿:要是一件「大師之作」只能由一個被定義為「一個擁有控制力或權威的大師」所創作出的作品的話,你就明白我們在反對些什麼了。考慮到白人的奴役史,我們建議索性把「大師」這詞直接稱作「主人(Massa)」,把「大師之作」叫作「主人之作(Massa’s piece)」[6]還更恰當一點。

托名李·克萊斯納:所謂「開創性的」,實則是由名詞「精液(Semen)」引申而出的一個形容詞。這詞在藝術史的敘述中被完全濫用在形容那些所謂的有創造性的作品或指涉原創性上,真是笑死人了。每每想起這個用法就讓我一身雞皮疙瘩。

托名蒂娜·莫多蒂:以後誰再打算用「開創性的」這個詞的時候,何妨換成「萌芽般的(Germinal)」的中性詞還比較妥當些。

托名阿內絲·尼恩:而關於「天才」一詞,其詞源事實上源自拉丁文詞彙「睾丸」。這大概解釋了為什麼很少有人會形容一個女性是「天才」。

問:如果藝術界是這麼的墮落、令人作嘔的話,你們又幹嘛想要進入這一行業呢?

托名凱特·柯勒惠支:並非游擊隊女孩的每個成員都想在藝術界站穩腳跟。我們是一個多元的團體,成員們年齡不相仿、種族各異、性取向自由,在藝術界的成就程度也都有所差別。成員中的有些女孩想要把蘇豪區給炸掉,而另一些卻已經在美術館裡辦過自己的回顧展了。儘管如此,我們所有成員一致認同的原則是:女性與非白人藝術家有權在藝術界站穩腳跟,而且其所追求的藝術成就與生涯不應因為歧視問題而被阻礙。

托名薇奧麗·樂多刻:那些批評游擊隊女孩們譁眾取寵的傢伙們通常都是已經在藝術界站穩腳跟的大咖。他們可不會去批評其他領域中希望有所成就的女性,比方一個想進入企業就職或矢志要成為最高法院大法官的法學畢業生。

問:你們對色情行業的立場是怎樣的?

托名阿內絲·尼恩:我們打算先去弄清楚色情行業究竟是什麼,然後坐下來達成一致,這樣我們才能談立場。

問:關於審查制度呢?美術館應該展出那些含有猥褻或挑釁內容的藝術作品嗎?

托名羅薩爾芭·卡瑞拉:只要美術館能接受女性和非白人藝術家創作的猥褻和挑釁的藝術作品,我們對此就沒什麼意見。

問:關於女同性與男同性戀的議題呢,你們有什麼想說的嗎?

托名羅蔓·布魯克斯:我們支持女同性戀與男同性戀平權。游擊隊女孩中的一些成員本身也是「酷兒」。

托名葛楚·史坦:游擊隊女孩的好幾張海報都有討論過女同性戀與男同性戀的議題。譬如,我們曾呼籲極右翼那幫傢伙們不妨去做個心理分析,弄清楚自己究竟為什麼對攝影師羅伯特·梅普爾索普(Robert Mapplethorpe)[7]這麼感興趣。

托名薇奧麗·樂多刻:我們表明了立場:大法官克拉倫斯·托馬斯將會得到他要求的那些與同性戀者一樣的隱私權。

托名愛麗絲·尼爾:我們還通過闡釋自然法嘲弄了一下那些恐懼同性愛、恐懼艾滋病的偏執狂。

托名凡妮莎·貝爾(Vanessa Bell):第一期的《潮熱》戲弄了一下紐約時報中針對女同性戀與男同性戀議題的衛道士一般的刻板言論。

托名喬知雅·歐姬芙:我們希望涉及女同性戀性愛的藝術作品,能夠像那些涉及男同性戀性愛作品的藝術一樣被嚴肅地看待。好消息是這一願景正在實現之中。

問:躲在面具後面去作批判,會不會有一種逃避責任的意味?這樣難道不會顯得像個懦夫嗎?

托名羅薩爾芭·卡瑞拉:其實呢,帶著憤慨的游擊隊女孩們身體力行實踐著一些充滿活力而有建設性的工作,這已然便是對社會大眾的一種負責的表現了。要知道,我們並沒有冠冕堂皇地要求過什麼,只是在努力踐行自己服膺的主義。游擊隊女孩的每一位成員都沒有從女性身份中得到過什麼紅利。

托名安娜·蒙迪艾塔:得了吧。那獨行俠(Lone Ranger)[8]算不算懦夫?

問:有沒有人曾試圖曝光游擊隊女孩們的身份?

托名保拉·莫德索恩-貝克爾:有個傢伙威脅過我們。不過呢,只要想一想後果是要承擔數以百萬計怒髮衝冠的女性主義者的大張撻伐,他也就消停下來了。

托名里尤波芙·波波瓦:好多年前的事了,有兩個傢伙貼了一張印有他們照片的海報,說他們就是游擊隊女孩。真是個吸引眼球的鬼點子!

問:游擊隊女孩們的所作所為有沒有讓業界開始變得有些不同了?

托名艾米莉·卡爾:我們已經使那些畫商、策展人、藝評家、藝術收藏家們學會了怎樣為自己的言行負責。儘管很多事情仍然爛透了,但女性和非白人藝術家在業內的狀況著實有了些改善。

托名芙瑞達·卡蘿:曾在上世紀80年代大放厥詞稱在藝術界性別已不再是一個限制性因素的羅伯特·休斯(Robert Hughes)[9],去年作為《時代》(Time)雜誌的藝評家到倫敦去看了一場美國藝術展,他有感而發道:「根本不用游擊隊女孩親自說出口,任誰也看得出被展出的女性藝術家實在太少了。」儘管休斯先生最近食言,並沒有像他承諾的那樣在我們這本書裡正式致歉,承認是自己之前太遲鈍了。但是,看吧,這就是進步。

托名保拉·莫德索恩-貝克爾:瑪麗·布恩總是擺出一副架子,不願承認自己究竟受過游擊隊女孩的影響。要知道直到我們批評她以後,她才開始學會站出來以女性的身份發聲。

托名凱特·柯勒惠支:美術館那些策展人們開始覺得他們有必要在鏡頭前奉承奉承我們,拍拍馬屁。要知道這幫傢伙之前可是一直無視我們的存在,希望我們趁早消失。

托名葛楚·史坦:藝術界的整體環境依舊讓人唏噓,亟需有所改變。而我們游擊隊女孩便是這變化中的一股力量。

問:游擊隊女孩的成就有沒有毀了你們各自的藝術生涯?

三成游擊隊女孩成員們認為: 是這樣。

三成游擊隊女孩成員們認為:並沒有。

其餘的游擊隊女孩成員們認為:不好講。

問:接下來游擊隊女孩要做些什麼呢?

游擊隊女孩全體成員:回到叢林,繼續大猩猩們的工作。

問:最後一個問題。戴大猩猩面具難道不難受嗎,你們怎麼捱得住的?

托名艾米莉·卡爾:確實熱得冒煙。

托名保拉·莫德索恩-貝克爾:但是比起游擊隊女孩們製造出來的熱浪,那點熱又算不得什麼了。

托名艾爾瑪·托馬斯:戴上大猩猩面具讓我們看上去美得很,所以也就沒什麼好抱怨的了。

注:

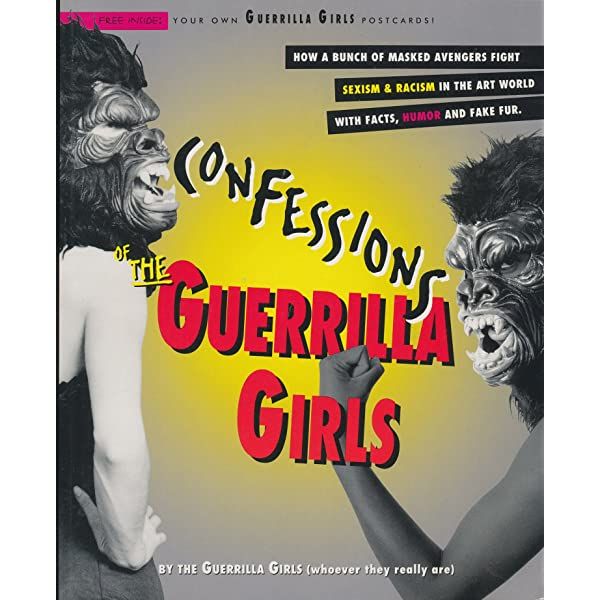

[1] 本文收錄於游擊隊女孩(Guerrilla Girls)出版於1995年的首本著作《游擊隊女孩自白書》(Confessions of the Guerrilla Girls)中.原文見https://www.guerrillagirls.com/confessions_interview

[2] 諾曼·梅勒(Norman Mailer, 1937-2007),美國小說家、社會評論家、電影導演,曾兩度榮獲普利策獎(Pulitzer Prize)。其人個性強烈而守舊,政治趨向偏左但卻反對女權主義,曾多次撰文兇猛攻擊當時的女性作家並甚至有持刀刺傷自己妻子、女性藝術家阿黛爾·摩拉利斯(Adele Morales)的惡名。文學作品亦多以情色、硬漢風格著稱.

[3] 克拉倫斯·托馬斯自1991年以來擔任美國最高法院的大法官,其亦是繼前任瑟古德·馬歇爾(Thurgood Marshall)以來美國第二位非裔大法官。不過,雖然身為非裔,托馬斯卻一直秉持反對平權法案與反對墮胎權的偏右政治立場,遭到民主黨及社會左翼群體的普遍反對.

[4] 霍爾斯特·王爾德梅爾·詹森(Horst Waldemar Janson, 1913-1982), 俄羅斯出生的德裔美國藝術史學家,游擊隊女孩提及的其所撰寫的《藝術史》(History of Art)一書首版於1962年,是世界範圍內最為人所知的藝術史著作之一.

[5] 希爾頓·克萊默(Hilton Kramer, 1928-2012), 美國藝評家, 曾長期為紐約時報的藝術評論板塊供稿並執筆反擊當時的左派藝術觀念.

[6] “Massa”一詞即美國奴隸時期稱的黑人奴隸稱呼白人奴隸主為“Master(主人)”的一種通俗叫法.游擊隊女孩在使用這個詞以諷刺白人男性在撰寫藝術史時遣詞用句當中所隱藏的自負.

[7] 羅伯特·梅普爾索普(1946-1989),美國攝影藝術家, 雙性戀者,1989年死於艾滋病並發症.其攝影風格深受前輩喬治·迪羅 (George Dureau)影響,以男性與女性裸體並同性戀受虐主題為主,充滿色情意味,備受爭議.

[8] 獨行俠是一位虛構的英雄人物, 他以戴著黑色面罩的白人德州騎警形象示人, 在美國西部抗擊不法分子, 維護正義. 上世紀30年代至今, 獨行俠已成為一個受到美國人普遍鍾愛的文化符號, 2013年尚有一部由導演高爾·韋賓斯基 (Gore Verbinski)指導的同名電影上映.

(2021年11月李叡譯於廈門島外)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!