学报|新女性:未完成的主体建构——对庐隐《海滨故人》的作品分析

中产阶级知识女性作为浮出历史地表的新群体,是新文化运动的重要成果之一。对这一社会现象和相关社会问题的讨论,是当时许多女性文本的写作意图,庐隐的《海滨故人》就是其中之一。

《海滨故人》中的五位新女性“反映着‘五四’时代觉悟的女子——从狭的笼里初出来的一部分女子的宇宙观和人生观。”而这五位新女性的悲剧与困境,表现了庐隐对五四妇女解放的质疑与反思。在小说中,她们的困境一方面是因为陷于男女之爱,另一方面是因为困于情理冲突。前者作为客观现实,表现了新女性在男女关系中的客体位置;后者作为主观认知,表现了新女性在确立自我主体时的困难。正是因为这两方面的困境,庐隐认为新女性的主体建构仍未完成。

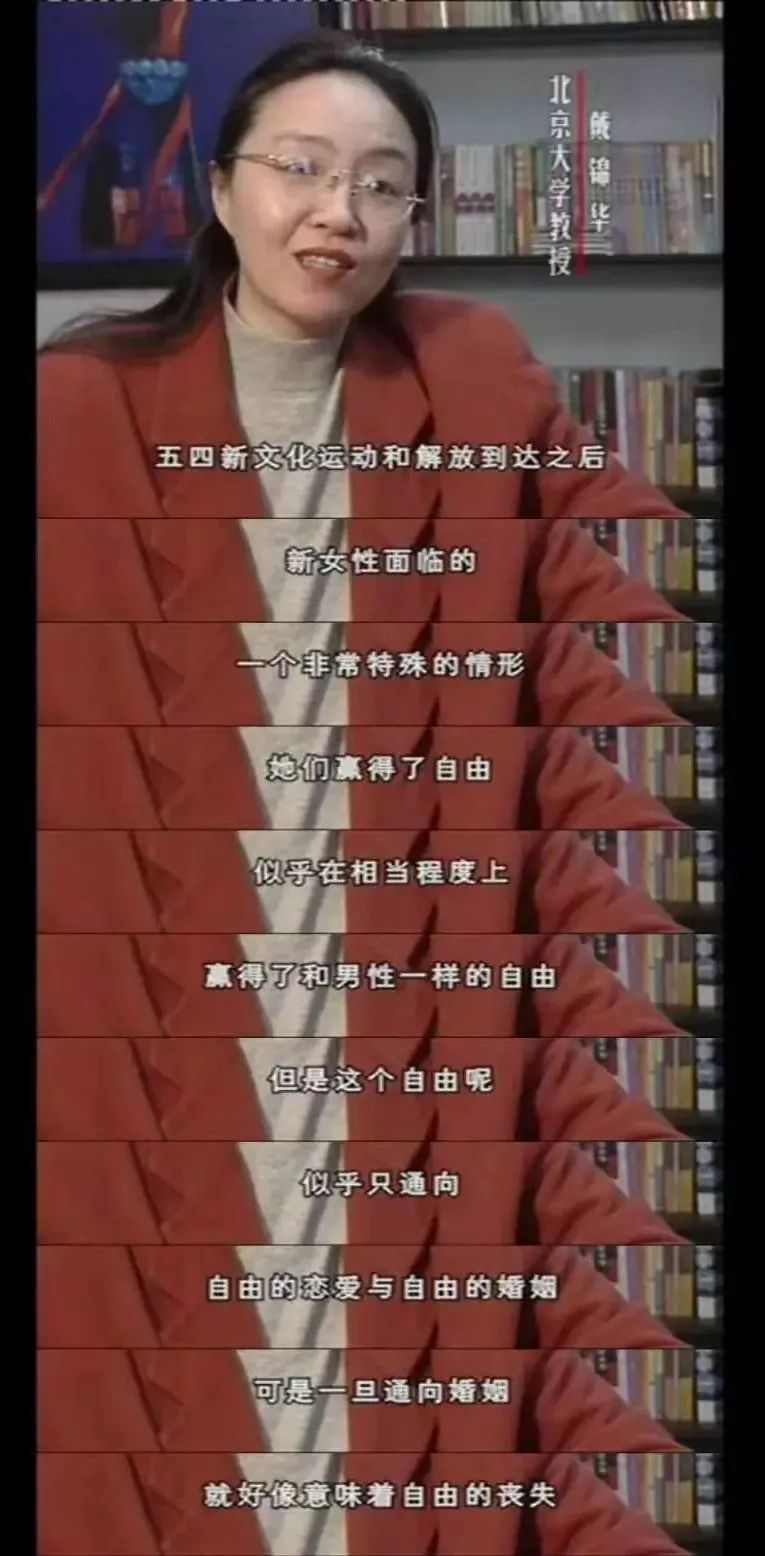

“五四时期,‘爱情’是与‘科学’、‘民主’等启蒙话语一同出现的,主流话语对崇高爱情的讴歌,使‘爱情’承载着反封建的意识形态功能。”启蒙者之所以将自由恋爱视为男女交往的新模式,一方面是对父母之命、包办婚姻的反抗,一方面是对心灵欲望、自我选择的肯定。这种行动观念对世俗欲望与自由意志的张扬,“直面着一个非情的社会制度——无情、伪善、冷酷的封建秩序与价值强制。”可以说,自由恋爱在五四主流观念中的价值,主要在于反封建、反传统。而摘除革新以救亡的宏大叙事之后,切换到性别视角,庐隐看不到女性从自由恋爱中获得的其他承诺,女性并未获得平等的两性关系。这一方面是因为自由恋爱并未改变父权社会的家庭结构和性别分工,男女之间依旧存在权力不平等;一方面是因为这种男女之爱拆散了女性同盟,消除了姐妹之间的联结。

就男女关系而言,《海滨故人》中宗莹的悲剧便很好地表现了庐隐对自由恋爱的质疑。宗莹拒绝了家里介绍的婚姻对象,听从自己的意愿,选择与师旭结婚。在这个过程中,她与家里起了不小冲突,但她还是勇敢反抗,坚持自我。从自由恋爱到修成正果,这是很符合五四启蒙的理想叙事,这是男女双方两情相悦的自然结果。然而,以自由恋爱为基础的婚姻,于女性而言也仍然是个牢笼,一如往日。即将步入婚姻殿堂的宗莹,流连于交际场合,与不同夫妻应酬游乐,“把昔日所谈的求学著书的话,一概收起。”五四启蒙对性别问题的规划,试图将女性的第一身份从家庭妇女、转为知识女性与职业女性,然而,自由恋爱的发展似乎却隐隐背离了这一总方针。女性离开了父的家,进入了夫的家,而这个家似乎同样会让她沦为他人的附庸。在宗莹的婚礼前夜,这种堕落与消沉的隐喻表现得极为明显:

露沙对她不住的端相,觉得宗莹变了一个人。从前在学校时,仿佛是水上沙鸥,活泼清爽。今天却象笼里鹦鹉。毫无生气,板板地坐在那里,任人凝视,任人取笑,她只低眉默默,陪着那些钗光鬓影的女客们吃完饭……露沙看了这种情形,好象宗莹明天就是另外一个人了,从前的宗莹已经告一结束……她似醉非醉,似哭非哭的道:“宗莹!从此大事定了!”

“从此大事定了!”这句如同堂上拍板、一锤定音的悲鸣,意味着宗莹作为女人、作为独立的人的历史已然终结。婚礼的完成如同帷幕落下,原本在舞台上表演自由选择、个体解放的新女性,将从此隐没在后台的黑暗之中。与宗莹类似,莲棠的婚姻也是自由恋爱的结果,她在婚礼上也是面容姣好、低眉顺眼的形象,而这显然都是一种被凝视的客体形象。女学生终究还是要做回贤妻良母,金丝雀短暂翱翔之后,又回到了笼子中,凝固在屏风中。此后,囿于家中、相夫教子的她们,将再次历史性地失声。

如果自由恋爱仍是以父权制下的婚姻家庭为规范,那么这种解放于女性而言就只是短暂的幻影,转瞬即逝。这首先是因为,“男主外,女主内”的传统分工剥夺或限制了女性进入社会的机会、服务社会的能力。女性的活动空间从开阔的社会变为封闭的家庭,其核心身份也从独立的职业女性变为附属的家庭主妇。在小说中,进入婚姻的玲玉、莲棠、宗莹都已很少出现在社会上。对于活跃于社会的露沙,婚姻关系也是个潜在的威胁。“其实她近年来,在社会上已很有发展的机会,还是不结婚好,不然埋没了未免可惜……”可以看到,女性在社会层面上获得话语权,实际上是一个有限的时段,且需要以不进入婚姻家庭为代价。显然,男性并不需要面对这些束缚。

从根本上来说,一夫一妻家庭制是以夫/父为本位的。该模式借助女性的生育功能繁衍生息,又以强制性或习惯性的暴力,剥夺女性作为生命之母的主体性,将男性指认为传宗接代的主体、核心家庭的权威,女性则就此沦为生育工具、家庭奴隶。在这种情况下,女儿只会延续母亲的命运,一代代女性都只会重演这种压迫。因此,父权制的夫本位家庭结构才是构成性别压迫的本质。包办婚姻将女性从现在的父权主体(父亲)转移到未来的父权主体(丈夫),而自由恋爱同样可以完成这种转移。新式恋爱并未改变旧式婚姻的实质,女性仍是承载男性欲望的客体。

就女女关系而言,男女之爱是对女性同盟的威胁,男性的介入破坏了姐妹之邦。在写给云青的信中,露沙构想了一个理想的生活:在海边修一座精致的房子,在这个纯女性的虚幻空间中,实现姐妹们的职业理想。但紧接着,露沙就指出这恐怕永远只是理想。在做出“这话永远是理想而非现实”的判断之后,紧接着就是对友人已深陷于爱情漩涡的陈述,此二者显然是有所关联的。男性的介入、求偶、争夺破坏了姐妹之邦的整全与平衡,使女性同盟被一夫一妻核心家庭所取代、挑战、击败。在莲棠的婚礼上,男女之爱与姐妹之邦之间的张力表现得非常明显:

“仿佛莲棠是胜利者的所有品,现在已被胜利者从她们手里夺去一般,从此以后,往事便都不堪回忆!海滨的联袂倩影,现在已少了一个。”

女性与男性的亲密关系压制了女性与女性的姐妹情谊,而以后者为基础的女性同盟,正是对抗男权、解放女性所不可或缺的基石。

综上所述,自由恋爱实际上暗含着对父权制婚姻家庭的继承。它在否定父亲时并没有彻底否定父权,旧家庭的打破紧接着新家庭的建立。自由恋爱正是“作为建立‘新家庭’的前提条件而被受到重视的,自由恋爱最终指向的是男性知识分子对‘现代自我’认同的表述”。自由恋爱以对立于包办婚姻的姿态挑战了父亲,又以将父权制婚姻家庭默认为恋爱终点的形式继承了父权。因此,它并不能带来平等的两性关系,女性也无法从中获得解放、确立主体性,她仍是一个被凝视、被规范、被利用的客体。

在《海滨故人》中,多愁善感不仅是女性群体的普遍现象,而且意味着重“情”是她们的本质属性。与此相对,小说中有一种“理”的隐喻。在海滨姐妹的互相谈心或独自沉思中,情与理是一个很明显的对立结构。

小说中“理”的隐喻一方面指向男性,这在梓青身上有所体现。梓青的“理”,不仅体现在他的会议议论最彻底、论文极多,而且体现在露沙与他接触前后的变化之中。“她或者作短文,和梓青讨论,或者写信去探梓青的见解,在这个时期理,她的思想最有进步,并且她又开始研究哲学,把从前懵懵懂懂的态度都改了。”两人的接触是从思想交流开始的,这种以理性对话为基础的交往模式,很符合五四启蒙对知识、思想、理智的推崇。而露沙的这种变化表明,女性在“理”的德性上的提高,源于与男性的接触。与此前与姐妹们懵懵懂懂地倾倒思绪不同,这是更加有条理的对话。

“理”的隐喻更重要的指向,在云青身上体现得淋漓尽致。在小说开篇,作者对五位新女性作了白描式介绍,其中,云青的特点是“智理比感情更强”。结合后文的具体描写,云青的智理主要表现在为人处事十分拘谨,或换言之,对“家教”的遵从。“同级里每回开级友会,或是爱国运动,她虽热心帮忙,但叫她出头露面,她一定不答应。她唯一的推辞只说:‘家里不肯。’”面对蔚然的追求,她虽然十分动心,但并未给出直接的回应,只说得看家里的意思。而在她父亲拒绝了蔚然的求亲之后,她虽然心里多有苦楚和不甘,却也并未在父亲面前有所表露,只是把话默默憋在心里。在家里,若有客人来找老爷,她需要待在闺房回避外人。而这一切都被她表述为自愿:

云自幼即受幼教之熏染。及长已成习惯,纵新文化之狂浪,汩没吾顶,亦难洗前此之遗毒,况父母对云又非恶意,云又安忍与抗乎?乃近闻外来传言,又多误会,以为家庭强制,实则云之自身愿为家庭牺牲,何能委责家庭。

这里的“外来传言”是指当时的新文化运动。对于传统的伦理道德,女性耳濡目染,对其有经验性的模糊体会;而对于与之相对的启蒙思想,由于其领导者对西方思潮的引进缺少深层的考察与系统的介绍,因而女性感到的是填鸭式灌输。在一定程度上,女性对这两种伦理的理论把握都十分模糊,但前者因为与亲情、家庭等具体的感性经验紧密关联,极易压制后者的话语声量,进而扭曲女性的个人意志,让她们将委曲求全误认为心甘情愿。

可以说,云青的智理实际上是对父母意愿、对既定的社会规范的顺从。在失去了蔚然的爱情之后,她一直郁郁寡欢,与此同时,她又实在不能不压抑这种情感,以防它超过理智。然而,她出于理智而默许父亲拒绝蔚然,这种压抑情感、顺从理智的决定却成了她的噩梦:“你要知道许多青年男女的幸福,都被这戴紫金冠的魔鬼剥夺了……那金冠上有四个大字是‘礼教胜利’。”“理”的隐喻终于现出真身:封建礼教。“所谓理智显然是那个基本上缺席的父的呈现;是父的名、父的法的内在化,是已然完形的新的象征秩序中隐抑了女性欲望与自由的编码。”

困扰着女性群体的多愁善感,是一种很复杂的情绪。借助作为自主意识或自我本能的“情”,女性察觉到了生活中的困惑与不解,但是,这种情绪却往往与“理”格格不入,因而女性总感到内心世界中有一股巨大的冲突、强烈的撕扯。人们的认知路径总是由感性经验开始,而后上升为理性总结。就情理冲突而言,它意味着女性的日常生活经验有溢出五四主流话语之外的部分。在此,“情”是实际经验,“理”则是用以解释经验的认知模式。五四启蒙话语作为一种新的“理”,无法充分表现、分析、解构女性群体的实际体验,因而她们要么或自知或不自知地转向旧的“理”去寻找答案,重拾封建伦理,要么在新旧话语之间无所适从、只觉悲凉。海滨姐妹常常感到心有郁结,不知人生意义何在,正是因为情与理的错位与龃龉,正是因为这两种男性话语都无法表述她们的女性经验。

新女性被从“女儿”角色中解放出来,不再依靠家庭、仰仗父亲而确立身份。她现在仅仅只是“女人”,不是女儿、也不是母亲,而仅仅是一个性别为女的“人”。如果要充分完成这一巨大的历史变革,仅仅批判旧有体系、否定封建伦理是不够的,而必须要有积极的建构,建立起一套与父权文化相对立的、新的社会秩序与观念结构。解构不能单独作为建构的力量。在这里,五四子女的同盟出现了断裂。此二者的联结是源于反封建,但压制女性的结构性暴力、系统性不公,不只有封建、还有父权。

五四之子是反封建的战士,同时也是得到父权制庇护的男人,他们以一夫一妻夫本位家庭为手段、延续父权的秩序,而五四之女则站在这一结构的另一边。在此,启蒙话语所呼唤的人权,更多是属于男性的人权,女性仅仅在以“娜拉出走”的符号性演绎表征反封建斗争的时候,才能暂时分享解放的权利。这是父权制象征秩序网开一面的恩赐。

“作为女性,当她们真正的想言说自己时,才发现所谓‘妇女解放’实践基础的虚无与荒诞,主流话语场中根本没有预设女性的话语空间。”五四之女所感到的情理冲突,本质上是男权话语与父权制结构对女性经验与女性主体性的压制与否定。建立一套新的性别话语秩序以颠覆菲勒斯中心,这是仍未完成的历史任务。

“作为与民主革命、‘个性解放’相伴生的妇女解放命题,自五四文化运动始,便被视为中国社会变革的重要与必要的命题;然而,在20世纪中国波澜壮阔、剧目常新的宏大历史场景中,成熟而独立的妇女解放运动,却始终未曾出演。”五四启蒙不仅发现了作为问题的妇女权益与女性群体,而且确立了主流社会对此问题的讨论方式与解决方案,即妇女解放运动与民族国家革命之间的关联。

然而,以男性知识分子为主导的启蒙群体、五四先驱“没有也不可能从女性视角出发思考妇女问题,而更多地是从构建民族国家现代性这一时代命题出发,把妇女解放纳入社会解放的整体框架中予以解决。”在此,女性主体性的确立是以民族新人为身份,而非作为女性。不仅女性经验无法在这一以民族、国家、阶级为基础的主流话语中得到充分表达,而且女性作为有别于男性的性别群体,其差异性的表达与性别共同体的身份认同,都遭到了掩盖、压制、否定。

民族斗争的政治革命将妇女解放想象为表征进步想象的符号,将其视为已完成的里程碑,然而事实上,由于本应与政治革命相伴而行的文化革命始终缺席,女性群体内心原生的主体意识仍是缺失的,她们仍处于失声的前现代状态。“由此可见,在主流话语权威的统驽下,女性自我仍旧是一个空洞能指。主流意识形态下的女性观,究其实质是男性以一己意志强加于女性的一种女性观,主流话语就是在这种女性观念下来呼唤女性解放和衡量女性价值的。”

当时的社会并没有给离家的女儿提供足够的社会角色和公共平台,女性的性别分工仍是相夫教子、操持家务。五四之女与五四之子一同离家出走、反抗家庭,但女儿从父家离开之后,却找不到成为女人的机会、方式、平台,她唯一的去路就是进入夫家、成为妻子和母亲,而这又意味着另一个父家——兜兜转转,重回起点。“女儿-女人-母亲”,这条女性的成长脉络只有头尾两端被放大了,出走的逆女只能在头尾两端进行选择。在这个意义上,五四之女的弑父只是一个符号性的瞬间,父权制仍在继承,与父权相对的“子文化”建构是缺失的。之所以女儿的出走可以被接受,仅仅是因为这是一种有限的反封建表演。“浮出历史地表”仅仅是一个短暂的瞬间,在这之后,女性再一次集体失声。

启蒙话语内在的性别矛盾、女性理想与社会现实之间的错位,使得刚刚具备性别意识、获得自我启蒙的新女性感到难以自恰、左右为难。夹在新文化与旧道德之间的她们,往前看是大雾茫茫,往后看是万丈深渊。这种两难处境,使得新女性感到自己所接受的新思想竟是一种蒙骗:

露沙叹道:“十年读书,得来只是烦恼与悲愁,究竟知识误我?我误知识?”云青道:“……若果知道越有知识,越与世不相容,我就不当读书自苦了。”

知识对于五四男性来说,往往是追寻自由、确立自我的武器,然而对于仍被父权结构所压制、被男权话语所裹挟的五四女性来说,却是“梦醒了无路可走”的彷徨怅惘。外力推动的性别启蒙唤醒了女性,但却更多是将其视为表征进步想象的符号。反封建的时代主题赐予了女性浮出历史地表的机会,但这种显影却是一次性的,仅仅是娜拉出走的那一个瞬间。在小说的开头,作者称这五位海滨女郎“都是很有抱负的人,和那醉生梦死的不同。”在此,潜在的参照对象显然是旧女性,她们待字闺中、只知女德。在旧女性与新女性的对比场域中,接触社会的多少、智识启蒙的高低、职业理想的有无,成为了评判价值的准绳。新女性认为,学习知识、走进社会才是获得尊严、成为主体的标志和手段。然而,她们五人并没有实现自己的理想,玲玉、莲棠、宗莹隐于婚姻,云青皈依佛门,露沙远走他乡。同时,应该注意到,一直活跃在社会上的露沙,其职业身份是教员。学校是新女性的出产地,也是她们除家庭外唯一的落脚点。然而教师身份在一定程度上是对学生身份的继承,女性仍是在学校这个象牙塔中进行内循环,这并不是符合启蒙话语的、严格意义的走进社会。

对于这种前后为难的困境,露沙给出的精神药方是海滨精庐。这一纯女性的乌托邦空间,可以想象性地安抚女性的焦虑,满足其对追求职业理想、实现个人价值、逃避性别成规与男性压迫的向往。悲哀的是,这并不是现实,对此的实践也难以对现实社会产生根本性冲击。新女性对象征秩序的消极性驱逐,同时也宣告着自我的社会性失声,这是她们的自戕。如果女性只能在此确立主体性、真正地解放,那么这其实仍是历史地表之下的沉默。小说最终以故人的云散、女性的沉默结尾,姐妹情谊与女性历史的断片,指向了五四之女的主体性的匮乏,她们的主体建构仍未完成。

“我们现在读庐隐的全部著作,就仿佛再呼吸着‘五四’时期的空气,我们看见一些‘追求人生意义’的热情的然而空想的青年们在书中苦闷地徘徊。”《海滨故人》提供了一种以性别视角考察五四运动的路径,并从中发现了启蒙话语潜在的矛盾与无力。在那个救亡图存、水深火热的年代,革命任务太多,超负荷的启蒙话语难以做到面面俱到,可以理解。而今天,在已然抛开了迫在眉睫的存亡问题之时,审视庐隐的文本,聚焦其中的社会性别意识与女性主体建构,进而反思当下社会的性别角色、性别分工与性别权力,将会是仍处于进行时的历史运动。

参考文献

茅盾著,贾亭、纪恩选编:《茅盾散文 4》,北京:中国广播电视出版社,1995年

岁寒:《庐隐:中国现代女性写作的拓荒者——兼论中国现代女性写作的双声语境》,《华中师范大学学报》2004年第1期

孟悦、戴锦华著:《浮出历史地表:现代妇女文学研究》,北京:北京大学出版社,2018年

庐隐著,萧凤、孙可编:《庐隐选集》,天津:百花文艺出版社,1983年

贾丽萍:《<海滨故人>与五四知识女性的自我认同》,《东岳论丛》2020年第5期

编辑:阿咸

排版:人工智熊

Kongfu Girls是全网首个专注于服务女性影迷与艺术爱好者的文化社群。基于对当下流行影视作品的批评,我们致力于同女性观众建立起一套属于自己的,能抵御银幕歧视、纠正文化偏⻅的评价体系。

我们提供去中心化的讨论平台,组织写作活动和电子读物,以提高女性影人及其作品的可⻅度、提升女性在 评论界的话语权和参与度。我们鼓励女性发表自己的声音,分享真实的遭遇,在这里找到情感的共同体。我们要让被动的观看转化为主动的创造。我们要让女性与生俱来的勇气成为立场,要让行动与变革的信心诉诸文字。因为,每位女性读者和观众都是改善我们文化环境不可或缺的一份子。

公众号:Kongfu Girls

微博:她们的武术俱乐部

合作邮箱:[email protected]