他不曾看到自己所期待的电影生态,于是自己做了一个|接力访问072 郭晓东

文|杨樱

郭晓东 1998 年上大学时在宿舍里卖打口 CD 的事,在我们的对话里一共出现了两次。

我们约在北京宋庄一个叫农贸市场的地方见面。这实际上是一幢红砖小楼。我去的时候一个女生站在门口,问我是不是来看片子的。我后退几步,抬头看看,想确认自己没来错地方。过了一会儿,郭晓东到了。

郭晓东对访问有自己的安排。我们先参观了“农贸市场”,这个功能改了名字没改的大楼如今更像一个老办公楼,上下两层,隔成若干间,整个被郭晓东租下来变成独立电影工作室,调色、剪辑,还有一部分内部放映都在这里。剪辑室暗不透风,一个男生站起来打招呼,门边里简单卷着铺盖,看起来工作的人也住在这里。

聊天被安排在米娜餐厅,郭晓东的解释是,这是见证了诸多独立电影诞生的地方。地方不远,但我们开车去,随车的有餐厅的主人米娜、也是郭晓东的合作伙伴,还有跟着郭晓东学习剪辑的青年导演光东。没什么来由,他开着车,提起 1998 年上大学的时候,自己在宿舍里卖打口 CD。

那时候在北大推广一些很小众的音乐,实验电子、即兴爵士、新古典什么的……形式就是打口 CD。做这事不能计算时间成本,计算时间成本就赔得一塌糊涂。你得去各地淘。五道口、海淀图书城,全国各地的碟过来,到北京之后 15 一张。那时候都先到广东沿海,最早就是垃圾,按吨卖,然后有人就去批发、分类,看哪些是好的,哪些是什么音乐,就这么一首一首地过,到了北京上海这些洋垃圾就会涨到五块钱一张,然后再精细分类,10 块钱卖给我们这样。这事儿特别有意思,它就是一个垃圾销售网络,一层层抵达我们这些年轻人,这些对消费欧美音乐文化最感兴趣的那帮人,这是了解西方音乐最直接的途径。那时候网络还不普及。

在郭晓东说到 Napster 的时候,车停下了。我们进入餐厅,在靠窗的大桌子旁坐下,摄像机架了起来——看起来聊天同时也是一部关于郭晓东片子的素材——我背对摄像机,从一个很笼统的感受问起:他这么多年做独立电影的种种,从一个行动者而非仅仅是创作者的角度来说,似乎哪里不太常规?郭晓东带着有备而来的表情,开口重新说起打口 CD,仿佛刚刚在车上我们已经聊到这里,只不过被下车打断了一样。谁也没解释摄像机的事。

我当时在那个学校卖了三年打口 CD。1999 年卖到 2002 年。在宿舍里的时候店就开,不在就不开,也算一个小生意,也像刚才说的推广文化,也有交朋友的意思。一开始这个事的气质就有点像你说的,别人不太清楚这是在干什么,因为肯定不赚钱,交流分享的人也不多……(你想认识谁?)我用它来认识世界,那个时候我觉得这是接触世界的最快的途径,因为那个时候还没有要出国什么的……通过音乐,通过歌词,通过音乐的做法,我看到的不同的世界的样子,是一种懵懂,但也是一种回应,一种想要去改造或者是融入更大的世界的愿望,包括可能带着别人一起。有这种心态在,然后就开始做这样的事儿……音乐对我来说很重要,后来电影对我来说很重要,一直是这样的思维方式,不管从业人数有多少,一路一直在一起做的人有多少,我都比较想去用这种方式去理解这个世界、去做出我的回应。

郭晓东出生于 1980 年的北京。父母是高级工程师,也希望他成为工程师,所以他 1998 年读了北京大学电子学系。独立意志就发生在卖打口 CD 那会儿,他知道有更大的世界存在,但不知道这个世界和自己的关系。和很多人一样,他毕业时报了托福考试(报名费是去银行柜台转账交的),但是没去考试,而是随着一个中法工程师交换项目去了法国。

郭晓东的豆瓣电影页面显示,他是导演、制片人、剪辑师和策展人。推荐他来接力的小泉说,郭晓东发起的诸多项目,比如“新亚洲影志”、“新亚洲电影奖”和“庐舍社团”,都有“一种自我组织感在其中,自由自在也联结互助,让人羡慕”。前两者旨在促成亚洲不同国家的电影人互相交流,“庐舍”比较特别,是疫情期间诞生的女性电影人剪辑驻留活动,为的就是在不确定性生活里寻找持续工作的可能。

搜索“郭晓东”,把同名的明星信息排除,就只剩下他做工作坊的对外招募帖子。郭晓东并不以明星创作者的身份知名,他只是不断把可能一起工作的人归拢到一起,共同分享理念、技巧,甚至美学。有那么几年,他每周都会在北京工体的灯笼酒吧放独立电影,同时邀请导演到场交流。酒吧在一个地下室里,他开玩笑说,在地下看地下电影,有点那意思。“那会儿大家敢讲话,我还记得大家现场那种投入的状态。”最早一部片子是关于客家文化的,联动了国内另一个策展人的客家主题研究。

从工程师到电影人是个微妙的转折。郭晓东学了法语,去了法国,确实也准备去做工程师(申请信上写着,“为中国入世做一点自己的努力”)但“去了以后发生了其他新的变化”,他找到了之前一直寻觅的发现世界和回应世界的方式——通过看电影。

电影最初只是他和法国社会之间的润滑剂。他本来就爱看电影,初来乍到,这个社会没让他感受到多少热情友好,上学也“没啥感觉”,电影就成了他赖以熟悉生活的媒介。但是出于某种他也没有说清的原因,他觉得“做电影这事我也能行”,于是看电影成了另一种学习。

为此他买了一台机器,把法国付费艺术电影频道的内容刻录成 DVD。这台机器二十余年后还保存在家中,包括几百份刻录的盘。他在报纸上裁下每部电影的介绍,作为封面插在包装盒里。这台机器花了他半个月的奖学金,大约六七百欧,“当时国内高级职称的工资也没多少,其实我没有什么理由去瞎换(专业),但我最后放弃了奖学金。”他基本没有为自己换专业的动机给出什么解释,但详细说明了在法国这件事的可行性——当一个人出现学习某种东西愿望的时候,找到学习的路径就不太难——有赖于这种可行性,他成了一个电影学专业的学生。

后面的事情,大致来说,就是郭晓东从一个技术导向的法国电影学校转去艺术方向的瑞士电影学校,在那里毕业,并在 2008 年回到北京,以毕业作品的名义拍摄了自己的第一部作品《车失》,讲北京奥运期间一个保险销售员,挨家挨户去敲门去卖保险,然后反复碰壁的故事。片子是纪录片。在跟着保险员东奔西走的过程里,郭晓东看到了很多人,经过很多奥运建设场地,也拍下了倒计时。“我觉得那个片子讲了中国奥运会前后一些人的状态”,他由此作结。包括这部片子在内,郭晓东做的作品都不在他父母的理解范畴之内,这种被称为作者电影的产品,仅仅出于个人意愿,而不是更宏大的目的——赚钱、得奖、人尽皆知——是他们不熟悉的,也是大多数人不熟悉的。

我问郭晓东,你希望用电影干什么。他的回答是这样的:

我特别想用它去回应你刚才说的——比如说我们今天还要不要去回应社会——我觉得电影还是在回应,它并不能真的改变什么。更早的时候我做电影是想要改变什么,后来就觉得挺失败的,不管是一种价值观,还是说人的状态,都觉得很失败。一个电影好像改变不了任何东西。但是回应是一个态度。我们还愿意去回应。

(片子的意义是)20 年以后还有人在看,了解当时那个时代,知道还有人在那个时候做这样的表达,我觉得也是一种安慰。慢慢等人去发掘。可能是给未来一个希望。

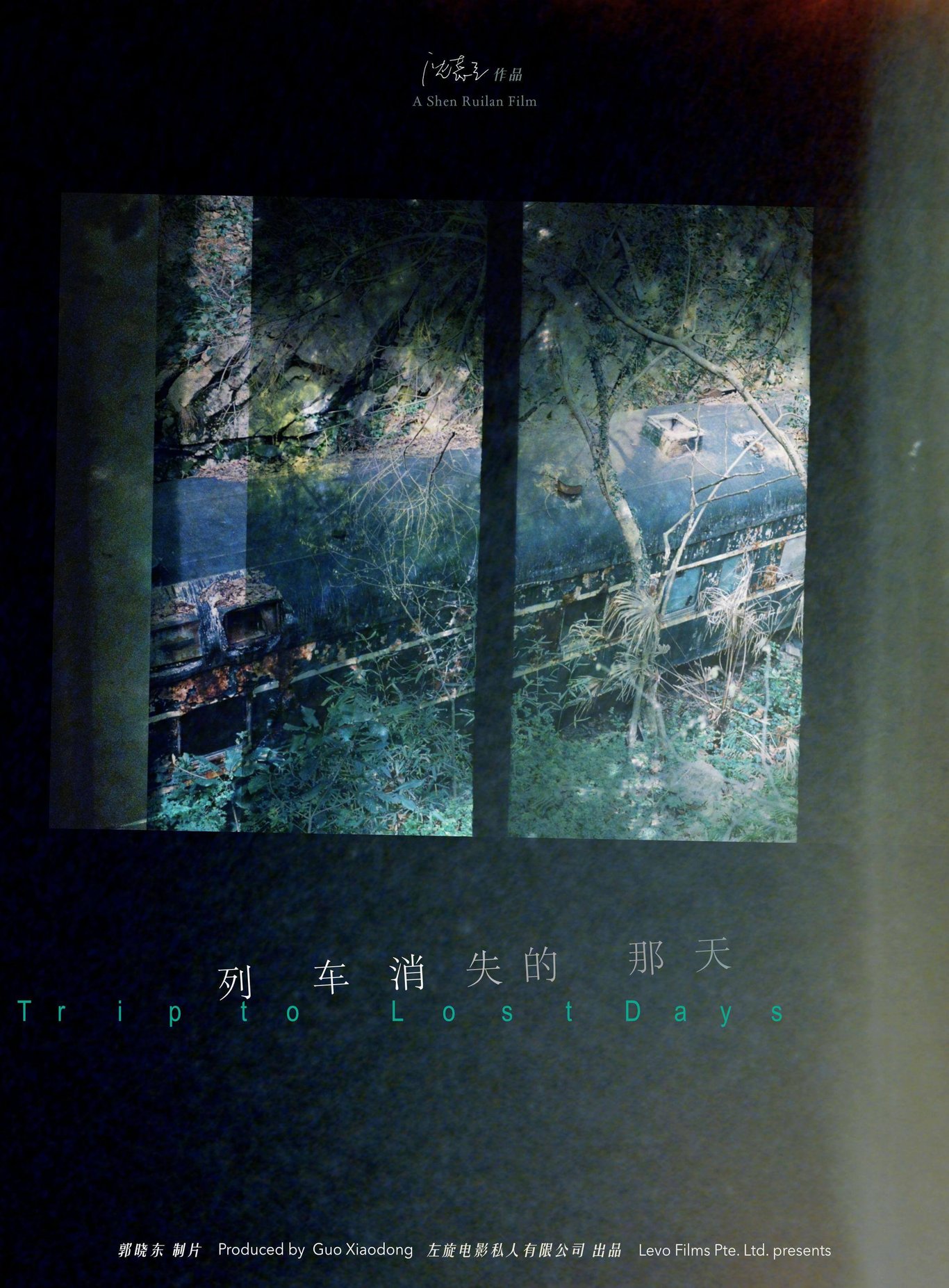

郭晓东的作品列表包括:以制片人的身份参与《梧桐树》《树房子》《暮色撩人》《列车消失的那天》等亚洲与国际合制电影项目;以独立剪辑师的身份参与《轻松 + 愉快》《清水里的刀子》《之子于归》《时来运未转》等多部电影的后期制作。

让他不太一样的主要是社群。灯笼的地下放映在 2015 和 2016 年达到最佳状态,后来灯笼经营遇到困难,且这种地下放映本身也有风险,郭晓东就转化形式,与各种艺术机构合作,流动作业,反而把电影人的交流规模做得更大。这也是“新亚洲影志”的来由,它表现为一系列的电影工作坊和交流,你可以理解为,让听得懂彼此说话的人有机会坐在一起。

2018 年,宋庄农贸市场的工作空间启用之后,这种“一线”的交流变得更多、规模更大。一直到被疫情打断之前,郭晓东持续邀请国外的电影人来开设工作坊。国内也有类似的自组织创作小组,比如“草场地工作站”,但彼此之间并无联系,对郭晓东来说,做这些事情无法盈利,它最大的功能是支持:对于试图从事艺术电影的人来说,这是一种资源支持;对于一起做事的伙伴来说,是对彼此价值的认可。

郭晓东说,所有这些事特别重复,从挂幕布到摆桌椅,再到交流里对自己各种想法的说明。不过他是一个喜欢重复的人,就连做电影的时候也是一样,重复元素的使用可以降低成本,但更重要的是,“一些观念的重复、做法的重复,会体现在我们的艺术品位里”。

不知道为什么,大家好像特别追求“我得跟别人不一样,我连跟自己都不能一样”。我们做的事情好像也跟别人不太一样,但是真正做起来,其实我们一直在重复循环里面。你问我动力是什么,其实就是惯性,这个惯性来自内心的一些原动力。自己更年轻的时候,当时想要去改变世界,只不过今天不再去讲这个话了,是吧?已经不是那样的一个阶段了。我们的能力其实也比较有限,我觉得能影响到周围的人就好。

我不想去做一个所谓的权威,然后那样的去影响别人。有一个法国人说我,“我看了你做的这些事情,我认为你是一个方法论者,你喜欢研究方法,通过方法去解决问题,就解决你现在的问题。你愿意改变方法和创造方法,迎难而上。”当我有一些经验以后,让这些做法能够有一些带动效应,然后让更多的人一起来做事情,然后使得这个东西得到一定的传播。

有一些对电影的看法——都不是做法——慢慢的去传播,映后交流就是很好的传播方式。有没有不一样的解读,使得大家感觉耳目一新,这个都非常重要。这种小群体分享,大家在一起共度一段时光,然后能够去谈一些东西,所谓的方法论最后就落实到这些小的事情上面。

疫情的时候,“新亚洲影志”的交流被打断,再度恢复似乎也并不容易。但郭晓东还是希望可以攒一些事情来做。这其中包括一次在新疆进行的工作坊,原计划是“兵分四路”,由一个资深电影人带着参与者进入新疆的某个区域,最后汇总成一组覆盖全疆的短片。但因为疫情封控,最后只有导演顾桃带领的阿勒泰线成行,其他导演都被阻滞在路上。

之所以选择在疫情时候的新疆做事,也来源于郭晓东平时组织大量交流时对创作者的观察。“我们团体里出现了好几个新疆作者,我们会觉得新疆是一个对未来而言非常有可能性的电影世界,它是未知的,对全世界来讲也是这样的。所以我们去走走,去探索未知。”“纪录片我倒觉得不是新疆导演的创作强项,剧情片可能是,因为生活里的各种故事、各种状况,使得他们能够提炼这些东西,去做出很新鲜的表达。”

而女性电影人创作驻留活动“庐舍”,则是直接来源于疫情期间所有人被隔离的状况。为了继续工作,郭晓东发起了这种基于共同居住的创作方式。不过发起之后,他倒是一个不怎么出现的人。豆瓣上一个叫做《一场女性电影人的集体修炼与自我蜕变》的帖子记录了 2020 年这个活动的发端。6 位女导演带着需要深化剪辑的作品入住野长城脚下的擦石匠 161 号院子,还有另外 9 位常驻的工作人员,和 10 位轮岗驻留的嘉宾,时间是 20 天。第二年,驻留的地点变成福建龙岩的培田古村。除了生活,大家最主要是在讨论电影后期技术,尤其是剪辑。

“我做理工科,从来不相信感觉,我觉得事情都是计算出来的,你有把握,你得有所有的资源,然后所有条件都具备的时候,你才能做这个事儿,包括对外部大环境的把握。以前一定这么想。但后来我越来越觉得,得靠感觉。你想一想觉得十有八九能行,那就行。新疆也是,凭感觉,我觉得是能做的。”郭晓东说。

他能看到一些趋势,这或许是所谓“感觉”的来源。同样基于这种不充分的线索,他觉得现在做艺术电影,或许得跑到“外面”去看一看,建立更多跨国的交流。

“更早的时候,越南、印尼、柬埔寨的电影人都是在国外发展的,不是真的本土电影人,但现在,有的国家 85 后、90 后冒头就比较明显,经济发展速度快的东南亚国家,85 后艺术家已经很活跃。我们看到他们在大量的涌现,新世界在表达,就好像印尼电影新浪潮那样的状态。这些都和人有关。”

我问郭晓东做这么多事的钱来自哪里。他说,有一些是老本——他在 2009 到 2014 年之间没怎么做电影,而是做了一些商务贸易工作,当时中国大量购买知识产权,从中推动高端商务旅行和洽谈需求,而他就做了一段时间这些,这些钱让他花到现在。

值得解释的是为什么他一心投入艺术电影,真回到国内又罢手五年之久。“(因为)我回来以后,发现并没找到一个所谓的组织,或者是跟我比较像的做电影的人,在做电影这件事上我就没有太大的突破。”

从这个角度说, 2014 年郭晓东决定重新开始捡起电影这个“最初的爱”,就应该已经决定不再等待自己期望的“环境”出现,而是自己创造一个。

另外的资金平衡主要来自于活动的模式。比如宋庄农贸市场是集资在做,偶尔也会有朋友的赞助。工作坊自给自足,如果不算每个人投入的时间,那么收入和花费大抵相当。郭晓东强调了“不算时间”,这让我想起他淘打口 CD 的时候,那也是一项不能计算时间成本的事情。“很多人没看到,我们的时间投入成本太大了”——正因如此,这些活动注定都是非商业的。它成了生活本身。

与此同时,他说他和一起做事的伙伴都是“低社交”状态,基本上所有的时间除了生活,就是在工作室和工作坊里,而当电影上映,和观众接触的时候是最有意思,“你会感觉现场有很多小气泡在飞,观众的表情和眼泪,就会变成那种小气泡。一部电影和观众见面的时候就会变得特别,对我们来说,无论题材是什么,手法多前卫,都是正常的。”

在农贸市场,大家大部分工作都是在处理郭晓东称为“创意型电影”的产品,比如我们聊天那会儿在电影院上映的《火山之恋》,把影像素材加以重新整理,在纪录片里混入虚构。这里面有剧情片,也有纪录片,有实验电影,图形电影,有后期的剪辑和调色,还有更早期的剧本开发。

那部《车失》,后来郭晓东给父亲看过,得到的回复是:“你应该早点给我看就好了。”他没问这句话的意思。他自己对此有个理解:也许父亲的意思是,早点给他看,还能有点新的意见可以给到他。

我没有继续问他和父亲的相处模式。也没有问郭晓东和工作室来来往往成员的相处模式。很多青年电影人都叫他“郭老师”。我们聊完的时候,一旁的摄影机就关上了。

Q:最近遇到什么有趣的事情?

A:去参加一个葡萄酒的活动,每人发一个小背包,是一个可以把红酒杯放在里面的袋子,你可以把那个东西背在身上,到每一个摊位前去尝酒。一边喝酒一边聊天。挺有意思的,我觉得打破了普通展销会那种很死板的感觉。

Q:没想到答案是一个营销案例……

A:而且你想,同时能看见那么多外国人,还是很有趣的,是吧?

Q:那倒是,我会忍不住想他们为啥还在这儿。你最近想解决什么问题?

A:一棵臭椿树的问题。我的院子有一棵,长得很快,房东说一定要除掉它,因为北方农村人不喜欢臭椿树。我觉得还挺好的,它正好长在我的门边。连根拔除并不容易,得找工人,这事儿就一直搁置了。臭椿树的生命力是很顽强的,锯了依然会长出小芽,现在它有点发展得像一株灌木了。

Q:你要找谁来接力?

A:米娜就很好。她做这个餐厅。然后同时做纪录片,身份非常多元。她也经历了一个不同的时代。

欢迎你带着好奇心阅读小鸟文学

小鸟文学是个独立 App,它的表达在不停变化,认识它的人都有不同的机缘。此前你可能会从各种短篇小说、长篇访谈,人类学田野笔记或者和它的前身《好奇心日报》的联系认识到它,如今它还在持续作出调整。不过它的价值观一以贯之:和我们所处的世界保持距离,与此同时又不会袖手旁观。

你可以在这里找到我们:应用商店搜索“小鸟文学”,安卓手机也可以通过官方网站下载 APK

联系我们:[email protected] 或新浪微博、豆瓣 @小鸟文学

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐