生活这事不可规划,但你的内在需要会牵引它的走向|接力访问089 蔡所

蔡所搬到西三村住是在 2015 年。西三村这个地方,按照蔡所的搭档/朋友郑宏彬在“一席”演讲里的说法,到处都是建筑垃圾,半夜三四点你可能会被臭水沟上的鸡档里的鸡叫醒,或者早上被隔壁高档小区排出的污水臭醒。那是 2016 年,郑宏彬晚蔡所一年住进这个广州番禺区西北角的村子,它附近最知名的地标,就是广州“大铜钱”。

蔡所搬到西三村的原因是因为这里更适合做画室,这里安静便宜,最关键的是,画不用楼上楼下搬来搬去。他从广州美院油画系毕业,那个时候,画画还是蔡所的主业,是他“推演世界”的方式。后来这事变得不一样,画画变成了一种自我疗愈,在做了很多社会性项目之后,他会去画画——这一点倒是和以前一样,画完一张画他就会高兴好多天。

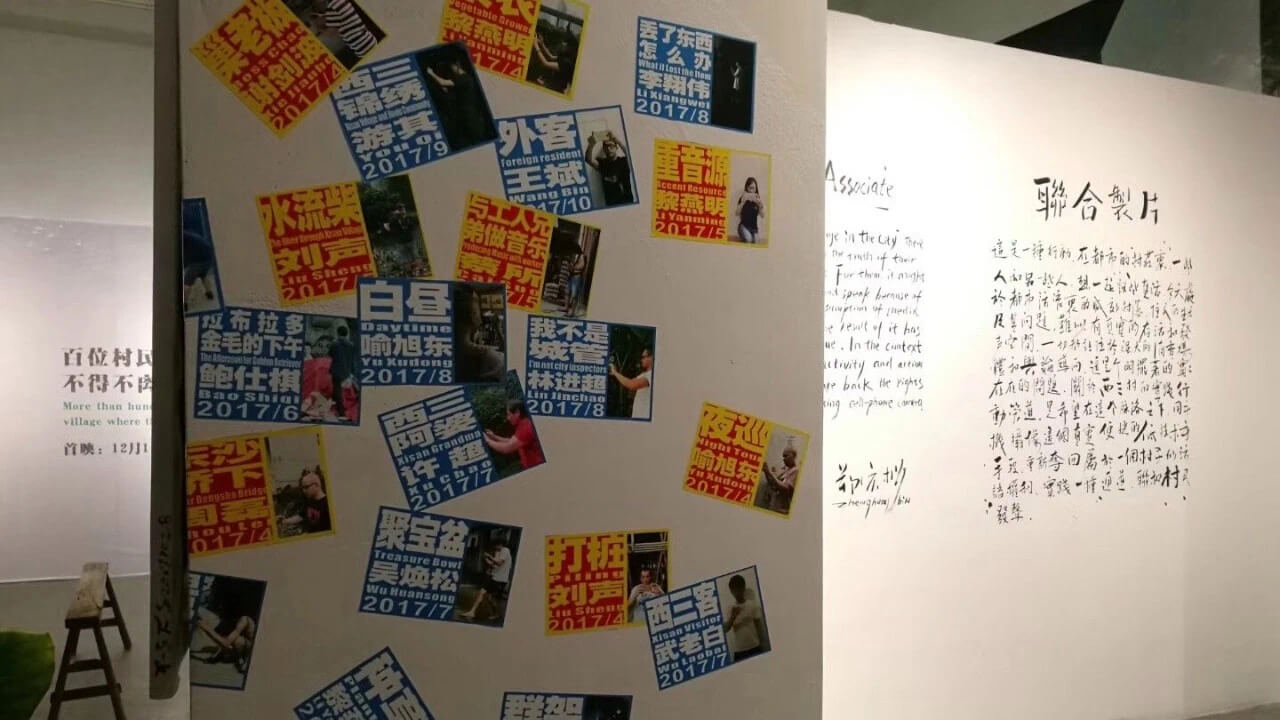

如果展开讲讲“社会性项目”这件事,会有很多很多可说。邀请蔡所接力的 A 鬼,以及邀请 A 鬼接力的武老白,以及邀请武老白接力的徐雅珺,再往上推的满宇……基本上每个人都可以从自己的角度把“什么是以及我做了什么社会性项目”拓展一遍。到了蔡所这边,你可能需要了解的就是一个叫做“西三电影制片厂”的存在,以及它的延伸功能“西三歌队”。

“西三电影制片厂”不是一个常规的影视公司。它的四条原则可以说明这一点:

一、制片厂制作的每一部影片里,都至少应该包含西三村的一个问题;

二、西三村的村民是制片厂的专属观众;

三、我们要将制作的影片视为可以流转于村落的公共消息,或者说我们要在村里面做一个草根的第三方媒体;

四、我们要联合村民一起去拍摄和制片。

你大约可以明白,这个电影制片厂是住在西三村的艺术家的主意,目的是把创作和自己身处的社会联系起来。这个社会不大不小,恰好就是每日面对的西三村。郑宏彬是西三电影制片厂的发起人之一,他在演讲中提及的建筑垃圾,是西三村旧改的结果。记录一个城中村本身的日常其实已经很丰富,如果叠加旧改,就会变成一席演讲里郑宏彬说的那句话:我想问问,为什么城市化进程里面,村庄都会必经这样一个过程?

作为制片厂的一部分,“西三歌队”这个实践“平台”也有着独特的创作方法:将话筒和麦克风递向受访者,通过观察和访谈收集他们的问题、遭遇、诉求,将菜农、大排档老板的口述改编成歌曲,用吉他弹唱的方式唱出村民们的故事。后来,创作范围扩张,“西三歌队”去深圳举办演唱会,邀请打工者一起演唱打工人之歌。

蔡所和他的朋友们,都会关心这个问题,也对如何探究这个问题充满创造性的兴趣。蔡所就是在那时候做了“西三歌队”的吉他手兼主唱。“西三歌队”有三个固定的乐手,除了蔡所,还有鼓手刘浩和尺八贝斯周洋。但歌队的“写手”众多,制片厂的谢剑波、周磊、黎燕明、刘声、喻旭东、郑宏彬,吴焕松等都通过调研和实践,为歌队提供歌词。此外,歌队的策划兼编辑的常乐,他更是目前重要的写手。他另一个爱好,吉他,顺利地成为了工作方式。他聊天的时候跟我说,小时候问爷爷要钱买吉他,爷爷问,你不是画画吗,又要画画又要吉他,这两个能一起用吗?

蔡所是广东阳江人,1979 年生,家在农村,走几百米就可以到海边。在田里插秧的时候,抬头就可以看到山,这让他对山很感兴趣,经常幻想山后面是什么。但就算小时候抱个西瓜和同学一起爬山,也不能完全明白山这个存在。那时候他见识的东西不多,之所以会画画,是因为在村里祠堂看到了手绘瓷器,觉得上面的花鸟好看,又或者同学带的画册里的稀罕水果,也觉得好,就想画下来,时间久了就进入了学画的轨道,一直到考上广美。

吉他也是蔡所迷恋的东西,声音一响起,他就觉得特别好。那时候教蔡所画画的老师也教他吉他,但是他建议蔡所画画考学,吉他也就放下了。一直到了西三村,吉他都是蔡所的个人爱好。只不过有一次,他给朋友的小孩写了一首歌,放的时候正好郑宏彬也在,当时他们还不熟,现场也没聊什么音乐的事情。隔了一阵子,蔡所收到了去西安“做项目”的邀请,当时郑宏彬在西安美术馆工作,那是他第一次用音乐的方式参与社会议题。

然后就是“居民”。“居民”是满宇、刘伟伟与郑宏彬一起发起的,邀请 30 多位艺术家,针对珠三角一带城市化后的居民生存境况和权益等社会问题,进行考察和实践。项目完成后,在深圳华侨城的展出被禁,但调研时个体的生活境况以及村中存在的公共问题没有消失——这其实是“西三电影制片厂”的前序。

蔡所说,在做这些事情之前,他就意识到音乐和画画其实都是他探讨问题的不同路径,二者其实互为一体。只不过如何互相结合,他当时心里没什么概念。一直到了“做项目”的时候,他才渐渐明白画画和音乐各自的分工,爷爷当年问的那个问题,似乎也隔空得到了答案。

每一个“项目”都是对社会现实问题的一次介入。每一次社会现实问题的指向,都是不同身份的弱势群体。A 鬼和蔡所都提到了他们在阳春的“床上演出”。这是重金属乐队全国巡演的一站,把社会现实编入词曲之中,现场表演,邀请当地人参与,再发布出去,这样一来,更多人会知道阳春的铜泥污染对当地人生活的巨大影响。

阳春属于阳江,但在做项目之前,蔡所不知道还有这么一个“藏污纳垢”的存在。他很朴素地感到愤怒。聊天的时候我们说到了这些东西,他说他一般情况下不会对现实特别惊讶,因为他知道事情总会更糟糕。如果事情更糟糕,或者在电视里看到又有谁在装模作样胡说八道,他就会避开这些东西,等到情绪过去的时候,又忍不住会去了解。

阳春这件事对他的影响要格外大,一个原因是蔡所和 A 鬼组成的“土壤改良”乐队在 2021 年抵达那里的时候,以疫情防控的名义被联合执法围在酒店,以至于所有人像列侬和小野洋子一样在床上完成了表演,然后被“押送”到高铁站离开;第二个原因,当然就是那种不自觉的家乡意识。

不过蔡所在回忆的时候,还说了一些别的东西。

“我会有特别感同身受的共情在,但在作曲的过程中,卧槽,我又有悲凉感在里面。恰恰我们去了那里,村民就要准备去现场了,我们只能困在一个旅馆的房间里,在床上做了现场。排练的时候我就有点大喊,主唱是 A 鬼,我作为一个和声,我用阳江话去唱的时候,那种撕心裂肺的感觉直接就把我嗓子给喊哑了。就等于说,你对生命的一种认识,一种共情,会让身体超出局限,而你自己是不知道的。结束之后我就不能说话了。”

“后来回去的路上,他们在车上还拍了一些东西,让我唱,我说我唱不了。但我还是要嘶吼,一样要嘶吼,就把那种清晰给带出来。我的声音已经那样了,已经吼得不行了,才达成那个方式。”

“我觉得最感动的是,你在当时想象不到别的东西,只能在音乐里,在现场中,莫名被一个东西牵引着用生命去呐喊。在唱的时候,它变成一种很美妙的东西——我表达不出,没有词去形容——很自然的东西,你和那些村民的遭遇是同在的,你在歌声中成为了他们的一份子。”

蔡所说,乐队那天不知道谁嘲笑了他,“操,看那谁,流眼泪了”。“其实他自己也流眼泪了。”

蔡所和朋友们做的事情并不难看到,正如他们计划的,项目最终会以各种形式发布出来。但是,“图啥呢”这个问题,不同人有不同的答案。对于蔡所,我想知道这样的生活方式是如何出现在他身上的,是什么让他乐在其中或者说难以割舍,哪怕阻力和困境一而再再而三地出现,而且也谈不上有任何物质意义的回馈。“共情”是个光谱,每个人提到的时候,其介入程度并不一定相同。每个“做项目”的人,是如何走到这一步的呢?

蔡所给的理由,第一个有点浑不吝。他说每每做这样的项目,会遇到什么都不可预测,以至于“时间是检验真理的唯一标准”。比如说,谁知道万事俱备却会被困在酒店床上呢。这听上去很肾上腺素。预案可能需要全部推翻,新的行动方案可能需要在很有限的时间里准备好。没有什么是固定的,一个项目会不会“有意思”,在项目真正执行之前谁都不知道。在这种情况下,劳累和压力都是可以被忽略的,“完事儿之后我就喝点酒睡觉,每天都这么循环。所以我已经不做计划了,因为你的人生必须长时间有规律才可以做计划。我只能想到近两天我要做什么,这就够了。”

但他会想比“长远”更抽象的问题。

“西三歌队”有个公众号,其中一篇推文叫《我们究竟应该面对谁去歌唱》,提到艺术家应该“回到地方,回到现场,让个体发声”。推文还提到了一组对话,周云蓬去台湾演出,好朋友陈升说,“你那个不叫音乐,只是意识形态罢了”。周云蓬回答,我在大陆只能写出这样的歌,你在台湾,也写不出来《中国孩子》这样的作品。

蔡所说他想过这个问题。一个做艺术的人,做的到底是什么艺术。

“西三电影制片厂这样的东西,它好像迎合了我们某种自身需要,你会觉得它是特别自然的,做这件事会贯穿在你的生命之中……我考油画系的时候,在那个年代是接触新的思想,就和后来的行为、影像一样,是一种先锋。但语境会变化,我现在对自己的一个追问,包括以前也追问过,就是我们学的这些东西其实都来自西方,虽然每个人的输出不一样。当代艺术,我理解就是你对具体的环境,中国发生的这些事情作出回应,只要你把事情做了,记录了,全世界都是不可以模仿的。这就是当代艺术很重要的一点,只要你进入现场,它就是不一样的。只要把事情做出来了,它已经很当代,它就有它的力量。”

但这只是一个艺术层面的问题吗?

“而我们选择做当代艺术,只是因为它符合我们自身的需要。做这件事让我觉得自己更加合理,如果没有这种内在,就不会有这样的举动。”

蔡所提到了自己的毕业作品。红色黑色混为一体的画面上,核心是一个舞台,台下山崩地裂,仿佛有无数骷髅在呐喊。做完重金属乐队巡演的时候,蔡所发了一个朋友圈,“多年之后,我终于实现了这个想法”。

“从 2004 年毕业,到 2018 年,我花了很长时间去达成这个想法,但我没有太刻意。我当时是这么想的,我可能在回归自身的某种感动。”在和我复述阳春演出的时候,他又一次提到了类似的情感,“后来回看纪录片,我能感到一种生命的悲悯会通过一些方式自己绽放出来,你在这么一个生存环境里可以共情到别人的遭遇,那是特别震撼的。它并不是属于思考‘我要做什么’的那种震撼,而是你会觉得,生命最高处应该是那样的,有一种悲悯心在里面。那是无与伦比的。”

刚从美院毕业的时候,蔡所去过一阵子郑州,一个是朋友说这里可以做高考美术培训,赚点钱,条件和在广州差不多;第二个是可以看到北方的雪。蔡所特别想知道,雪里的红色是什么样的。原本只打算过了冬天就回广州,结果一住住了一年多,中间带一个大专学生去太行山写生,从此迷恋上了太行山,回了广州又反复再去。

红色在雪里到底是什么样子,蔡所没有说。他说他作为一个广东人,在郑州明白了什么叫做“二月春风似剪刀”,春风在郑州有不一样的魔法。他把这些东西放进画里,这是 2006 年那会儿的事情。那时候他打定主意要做个艺术家,只不过不知道是一个怎样的艺术家。

Q:最近有什么有趣的事情?

A:2023 年最有意思的还是有时间能做自己喜欢的事情,又有一种进入工作状态的感觉。包括 12 月在从化做丰年庆的演出,感觉踏实了一点。

Q:最近想解决什么问题?

A:蛮多的。想重新弹一下吉他,再学一下。“土壤改良”巡演可能马上就要开始了,我就重新捡起这个事儿。我昨天弹了一下电吉他,我发现我不会,拉下的时间太多了,需要重新补充一些知识,这是最迫切的。当然还有家里的一些状况,比如要回家陪陪父母。

Q:爸妈知道你在做什么吗?

A:不太清楚。我妈看到我做音乐有关的事情,就说,“你又要去参加比赛了,你有没有拿第一?”有些东西是长期目标,为了达成愿望而去达成,不是我希望的样子。

Q:想推荐谁来接力?

A:谢剑波,艺术家,西三电影制片厂发起人之一。

欢迎你带着好奇心阅读小鸟文学

小鸟文学是个独立 App,它的表达在不停变化,认识它的人都有不同的机缘。此前你可能会从各种短篇小说、长篇访谈,人类学田野笔记或者和它的前身《好奇心日报》的联系认识到它,如今它还在持续作出调整。不过它的价值观一以贯之:和我们所处的世界保持距离,与此同时又不会袖手旁观。

你可以在这里找到我们:应用商店搜索“小鸟文学”,安卓手机也可以通过官方网站下载 APK

联系我们:[email protected] 或新浪微博、豆瓣 @小鸟文学

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐