文學論戰該如何打?由香港打到台灣的一段往事——羅貴祥 x 朱宥勳「要不要直接說?」講座側記

文|沐羽

以往叫作論戰,如今多是筆戰,兩者都是文人吵架辯論的形式。幾十年來風風雨雨文學界曾經為著各種議題小吵大鬧,甚至有一說台灣的主體意識是從七○年代「鄉土文學論戰」中萌芽的。其後網絡年代來臨,各路神通紛紛移師鍵盤前或手機上,半年一小鬧一年一大打,香港台灣的戰場,主要都集中在Facebook。

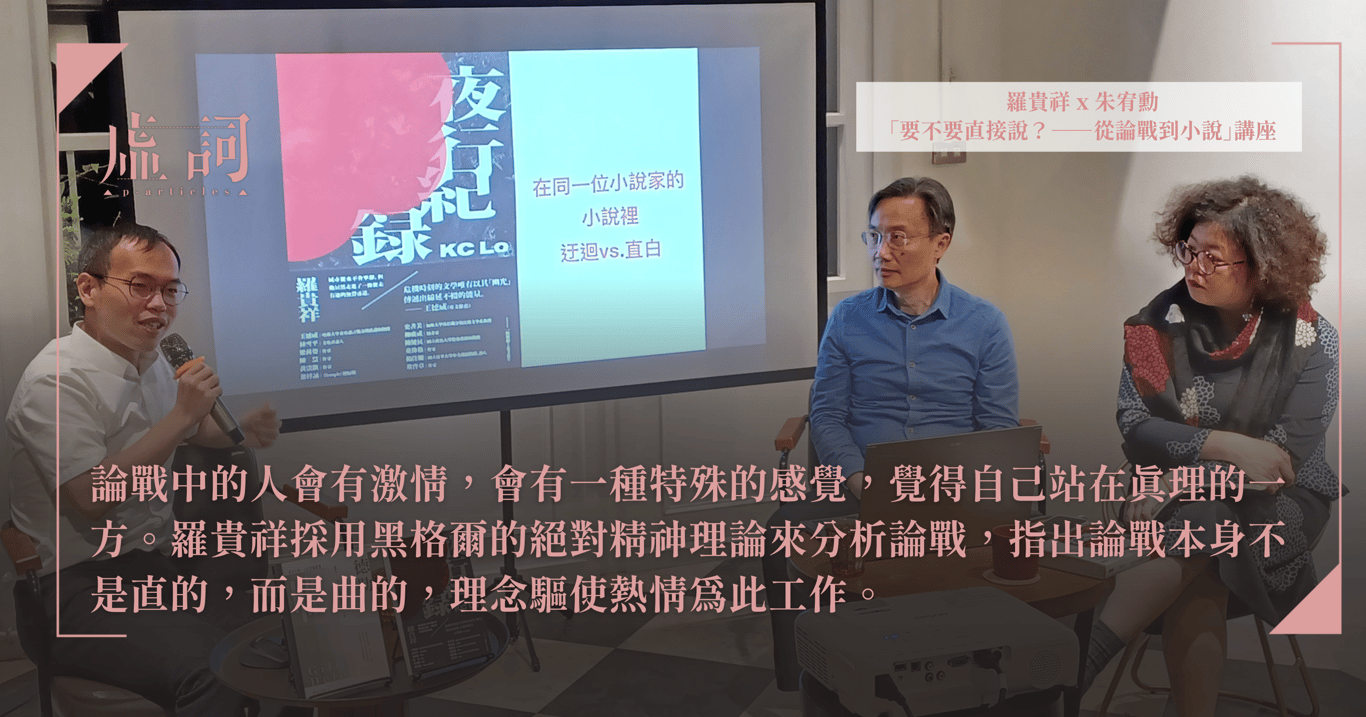

由香港文學生活館主辦的對談「要不要直接說?——從論戰到小說」討論的就是這麼使人驚心動魄的議題,主持鄧小樺十多年來在社交媒體報章雜誌刀光劍影,開場就講句「打蛇要打七吋」。對談嘉賓是有「戰神」外號的台灣作家朱宥勳,以及香港浸會大學人文及創作系系主任羅貴祥。鄧小樺與朱宥勳的筆戰我們時常都能看見,有時還會被颱風尾掃到,但鮮為人知的,是原來羅貴祥在八○年代也曾在報章打過筆戰,而且批評的對象還是余光中和他的弟子們——簡稱余派。「心口掛住個勇字就去打了,」時隔三十餘年,羅貴祥這樣回顧當年的青春歲月。

台灣的鄉土文學筆戰比起羅貴祥的戰場再早十年,其中的共同人物就是余光中。在正式討論余光中以前,我們先用最簡單的方式來複述一次這場筆戰的背景:簡而言之,就是台灣七○年代的文壇分為現代派 vs 鄉土派,現代派偏向官方與建制,而鄉土派偏向民族(左右翼俱有)與本土。兩者因著政治與文學觀念打了個你來我往,其後的數十年間,台灣人沿著這次論戰來思考「台灣」和「台灣人」的定義。這次對談的題目名為「要不要直接說」,朱宥勳先從過往台灣文學的論戰開始分享:直接說會有甚麼問題?甚麼情況之下直接說會有危險?

一個地方的文學建制要足夠強韌,才會出現論戰

朱宥勳先從台灣作家郭松棻1974年發表在香港《抖擻》雜誌的文章〈談談台灣的文學〉講起,這篇文章發表在鄉土文學鄉戰之前,卻也算是論戰的引子之一。郭松棻在文章裡直言批評楊青矗、林懷民、陳映真等大作家,因為他認為中國民族主義正在退潮——郭松棻本人參與保釣運動——並讓位給西方文化。只是,雖然郭松棻在文章裡直言不諱,到了創作小說時卻採取了迂回路線。朱宥勳舉出了〈草〉這篇小說為例,寫到一名來到美國的大學生受到生活困擾,小說中的對白與評論文章很相似,都是美國文化入侵後空洞幽微的心境,卻絲毫沒有文章中的猛烈炮火。

「評論是為了傳播理念,而小說有它的美學追求。」朱宥勳這樣歸納郭松棻兩篇文章的差異,所謂「要不要直接說」,其中一個要看的變數是文類。文類不一樣,直接說的效果也會相異,比如如果要寫一首政治詩,直接說的美學可能會比不直接說低,但如果要打一場論戰,迂回美化文句又會削弱戰鬥力。

在郭松棻後幾年,陳映真出版了短篇小說〈夜行貨車〉。這篇小說「直白到讓人不安」,朱宥勳說,故事內容寫的是美國跨國企業在台灣作威作福。而小說中的台灣角色在結尾高呼「我可是再也不要龜龜縮縮地過日子!」實在是直來直往了。羅貴祥說,他在高中時被推薦閱讀〈夜行貨車〉,那時還沒開始讀後殖民理論,讀了陳映真就像讀過了,就以陳映真的直白書寫來批判資本主義。

但在直白的小說以外,陳映真卻寫了比較委婉的文章〈鄉土文學的盲點〉。這與郭松棻的直白評論迂回小說完全相反。在這篇文章裡,陳映真主要的批評對象是鄉土文學作家葉石濤,認為葉的「台灣意識」其實就是台獨——在那段白色恐怖時期,台獨是可以判死刑的。只要葉石濤反駁了陳映真,幾乎就是親手把自己送進了監獄。這當然也能讓我們想到余光中的〈狼來了〉,這篇文章主要攻擊的就是陳映真:「工農兵的文藝,台灣已經有人在公然提倡了!」

「論戰是一個地方的文學建制足夠強韌才會出現的,」鄧小樺歸納了七○年代這段鄉土文學論戰的歷史,儘管當時刀光劍影,余光中還叫陳映真「檢查檢查自己的頭」,其實已經算是死亡威脅。但是,正是在這樣的環境裡,迂回與直接的選擇才顯得可貴深刻。朱宥勳說:「語言可以直白,但形式可以導致迂回,我們不只是排列資訊,而是在編織。」

沒有學術規範的文學論戰,很容易就是意氣之爭

在1974年至1985年,余光中在香港中文大學擔任了十一年教授,期間弟子無數,有「余派」與「沙田幫」之稱。然而就在那時,香港文學界發現了有一部分的文學獎和建制被余派佔領了,比如余光中的弟子黃維樑等人,他們在壟斷文學獎之餘甚至還會撰文改寫他們所不喜歡的投稿作品,來符合他們的新古典主義文學觀。除此以外,他們更會像批改學生作品那樣評點香港作家的文字,比如余光中修改戴望舒的修辭,而黃維樑修改西西。

羅貴祥當時心感不忿,外加初生之犢不畏虎,便以筆名「羅童」在《信報》撰文批評。其中一篇文章的標題,就名為〈文學建制〉。「一方面是由於自己的理論背景,在那時已經覺得主流的余派文學理論根基很差,那只不過是很基本的文學理論,像是新批評、結構主義和俄國形式主義而已。」羅貴祥說,像改學生一樣改香港作家的文章,讓他想要寫一篇文章來批評,結果越寫就越多,老師們還來煽風點火,自己居然成為了打手。

三十多年過去,羅貴祥回想起當時的論戰,其實也是不了了之。由於從事學術研究,羅貴祥講到在西方其實有制度化的論戰,那些討論是要有論文格式和文獻回顧的。這些論戰需要規範化,需要爬梳過往論文的觀點和結構。「華人的文化圈裡沒有建立這個制度,沒有規範就直接打論戰,很容易就演變成人身攻擊。」羅貴祥感到論戰很容易就演變成口水仗,而且很即時、很焦燥、排他性還非常強。為了想贏,有機會變成意氣之爭。

論戰中的人會有激情,會有一種特殊的感覺,覺得自己站在真理的一方。羅貴祥採用黑格爾的絕對精神理論來分析論戰,指出論戰本身不是直的,而是曲的,理念驅使熱情為此工作。無論是正方或是反方,也只不過是掌握某部分的真理,從而碰撞出更靠近真理的部分,在這個過程不斷進行以後,就可能曲線推動了文學史的發展。在黑格爾那邊,就是辯證推動歷史。

「文學受制於時代背景和環境,可以用黑格爾的思考來解讀。」羅貴祥在歸納論戰和文學創作時這樣歸納:「這種感覺可以透過文學創作變成一種力量。」就如同當年他閱讀過的陳映真〈夜行貨車〉,那種直接的寫法與深刻的思維,其實就能說是一種辯證法的「正反合」。在最初,羅貴祥寫小說時也當成文化研究那樣去寫,就像後設小說。只是如今在困頓的學術世界裡,文學創作反而作為一種逃逸的透氣空間。二○二三年出版的小說集《夜行紀錄》就是一例,朱宥勳說,這就是迂回與直白糾纏棲身的地方。小說語言的簡易性,反而能讓更多人讀到並產生共鳴。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐