245|暴力人类学 | 人类学家对枪支暴力的看法

广义上,暴力可以被定义为使用力量造成伤害或损伤。然而,在解释暴力为何发生、 如何发生时,人们往往诉诸人性本身,“这就是人性的一部分”,或者简单归因于某种文化及信仰系统,“这是他们的文化基因,他们就是生来暴力”。 然而,事实上,这些大而化之的说法,对于我们理解暴力毫无帮助,长此以往,甚至还会在无意中供养暴力滋长的土壤,而忽视造成暴力的历史、政治、经济和文化等复杂的社会背景。

–

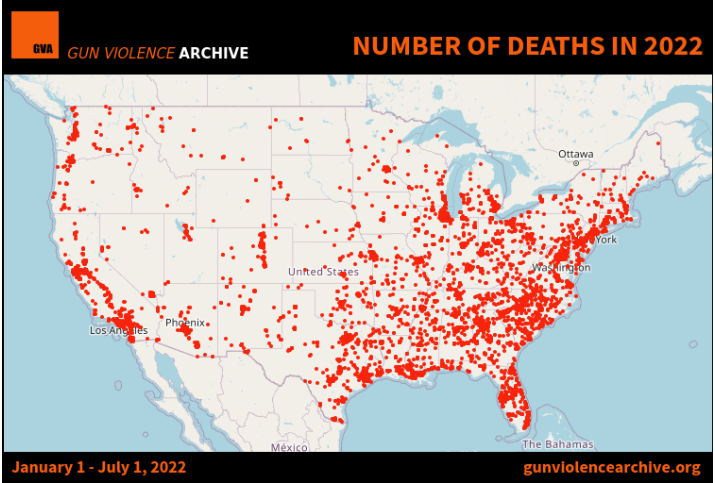

当地时间2022年7月4日独立日节庆期间,美国芝加哥市近郊和费城市内相继发生枪击案。发生在芝加哥市近郊海兰帕克游行期间的枪击案已造成至少六人死亡,24人受伤;发生在费城本杰明·富兰克林公园大道附近的枪击案中,两名警察遭枪击,目前还在追踪嫌疑人的过程中。就在两个月前,即2022年5月4日,美国德克萨斯州尤瓦尔迪市也发生系列枪击事件,年仅18岁的萨尔瓦多·拉莫斯手持AR-15式步枪,先前于家中射伤其祖母,后持枪闯入当地的罗伯小学,连续无差别射击,在警方推迟增援的一小时之后被当场击毙。此次独狼式大规模枪击案导致19名儿童、2名成人在内的21人死亡,17人重伤。然而,这样的惨案并非孤立事件,也绝不会是最后一场枪击案,类似的惨案发生在匹兹堡的犹太教堂、拉斯维加斯的音乐会、康涅狄格州的桑迪胡克小学等等。此案后,加拿大迅速通过法案,进一步加强对于枪支的管制,而频繁发生枪击案的美国,虽然频现各类要求改变立法、管制枪支的呼吁和抗议,但在立法层面依然举步维艰,道阻且长。

–

与此同时,暴力也以不同面目出现在中国。北京时间2022年6月10日,唐山市北区一家烧烤店中,一名男子试图性骚扰一名陌生女性未遂,遭到女生拒绝和反抗后,多名男子群殴现场现场几位女性,造成不同形式的人身伤害,其中,被殴打的一位女性头部伤势严重,主要嫌疑人陈继志目前已落网,根据警方调查,多名参与暴力群殴的男性均有刑拘案底。从如今的唐山打人案、上海金山街头砍人等事件,到深圳罗湖性侵女性、徐州丰县八孩母亲、西安地铁扒光女乘客等事件,一系列性别暴力事件令人惊愕、愤怒的同时,也促使我们从结构性暴力的角度,去更深入思考:针对性别的暴力如何与其他不同形式的暴力结合,构成对女性和其他性少数群体的持续性伤害?实施暴力的形式各异,但面对不同的暴力科技和手段(身体、枪支、刀、棍棒、铁链、监视镜头等),如何在具体情境中造成不同程度的伤害,又如何评估暴力技术持有者的心理、行为模式,其权力边界又在何处?

–

本文最初于2018年发表在美国人类学协会《开放人类学》版面上,两位作者试图从人类学视角总结、反思人类学家对枪支暴力的思考和实践。他们承认,当下人类学的探讨是远远不够的,但在有限资源的情况下,不少人类学家也在不断质询枪支暴力背后的政治、经济、社会和文化动因,从各种不同维度综合性理解枪支暴力滋长的土壤。

–

有关暴力人类学,也欢迎移步阅读:

–

–

作者 | 萨莉·韩(Sallie Han,纽约州立大学奥内斯塔学院人类学系教授 )、杰森·安特罗西奥(Jason Antrosio,纽约哈特威克学院人类学系主任)

原文标题 | Enough: Anthropologists Take on Gun Violence

原文链接 | https://www.americananthro.org/StayInformed/OAArticleDetail.aspx?ItemNumber=22601

原文发表时间 | 2018年3月

译者 | 孙昱坤

编校 | 王菁

01. 从人出发,反思枪支暴力

谈到“够了”(enough)是什么意思?

在当前关于美国枪支暴力的对话中,它不是关于什么是令人满意或充分的。相反,它是关于超过了我们可接受的极限,又远远低于我们的期望。它是关于思考和祈祷的过剩,也是变革和行动的不足。因此,“够了”意味着既是绰绰有余的,又是完全不够的。

我们在这期《开放人类学》(Open Anthropology)中继续关于“够了”的呼声及其带来的挑战。

作为人类学家,我们致力于理解人类经验的复杂性和多样性。我们通过深思熟虑、有理有据且谨慎的学术研究来做到这一点,其中涉及一系列的方法,不同类型的知识、信息和数据;以及多种分析和阐释模式。我们由此可以对被认为“愚昧无知”(senseless)的枪支暴力事件进行理解。

正如人们一再指出,问题总是太多,答案总是不够。2018年2月,在佛罗里达州帕克兰市的玛乔丽·斯通曼·道格拉斯高中的17名师生被枪杀后,美国人类学协会重申,我们亟需一种全面的、基于证据的方式来预防枪支暴力。尽管缺乏对枪支研究持续而系统的支持,人类学家和其他相关的研究人员和学者仍坚持进行调查。正如此篇文章编辑之一杰森·安特罗西奥最近在博客“以人类学的方式生活”(Living Anthropologically)上发表的文章中指出,“要采取立法行动,我们已经有了相当多的研究”。

“并非枪杀人,而是人杀人”是美国全国步枪协会(National Rifle Association)经常采用的说法。人本身始终是人类学的核心关切。因此,在这一期中,我们的重点在于人,以及人们如何伴随着或者由于枪支活着或死去。这一期合集里有十四篇文章和一篇书评,都是从美国人类学协会的出版物中挑选出来的。

恐惧的滋生,尤其是对特定人群的恐惧,是这些文章中反复出现的主题,特别是当它带来小型武器市场(和营销)的繁荣并将美国的学校渲染成需要加强监视和军事化治安的地方。其中一些作品写于1999年4月20日科罗拉多州哥伦拜恩校园枪击事件之前。一些作品则直接回应了2012年12月发生在康涅狄格州的桑迪胡克小学枪击案(下文的部分内容为遵从原文,也将其译为纽顿镇枪击案)和2016年6月发生在佛罗里达州的奥兰多夜店枪击案(下文的部分内容为遵从原文,也将其译成“脉冲”夜店枪击案)。自2012年至2016年,所谓大规模枪击案和枪击案在美国造成每年超过35,000例死亡,面对相关的长篇大论,这些作品作出了评论。该合集还囊括了从比较和全球视角考虑枪支暴力的选题,其中有来自美国以外的民族志。

02. 失去边界的社会

“正如我们现在所看到的,昭昭天命(注:Manifest Destiny, 历史上美国赋予西向扩充领土合法性的政治标语)需要枪支”,小型武器制造商斯特姆−鲁格公司的创始人兼首席执行官威廉·鲁格(William Ruger)在1990年6月怀俄明州科迪市的科迪枪械博物馆的捐赠仪式上发言提到。

在1993年的《博物馆人类学》(Museum Anthropology)中,约翰·多斯特(John Dorst)在《漫步在射击展览馆》(A Walk through the Shooting Gallery)一文中追溯了这些收藏品的历史,认为科迪枪械博物馆“可能是现在美国非军用小型武器最全面的存放处。因此,它的捐赠仪式……被证明是对私人枪支所有权意识形态的肯定仪式”。然而,一旦枪支超越捐赠仪式进入博物馆,多斯特认为,“博物馆将枪支构建为具有相当文化复杂性的艺术品”,部分因为博物馆希望吸引到更多样化和性别均衡的观众。

然而,在这对枪支的文化复杂性的陈列中,多斯特指出,“也许最显眼的是一种缺失,即枪支作为一种用于远距离穿透肉体的装置的(建构)缺失”。博物馆的展览将枪支重新定位为消费欲望的对象。最终,

如果科迪枪械博物馆的展品刻意避免描述枪支的具体效果,它们也掩盖了该机构彻底的企业性。…… (博物馆)重现的环境将我们从古老的枪支生产带到早期的机械化制造,但这一发展在狩猎小屋的休闲空间中神话般得以实现,而不是完成于在控制国际范围内小型武器制造、营销和分销的联合企业的现代会议室。尽管其代表也在捐赠仪式上,但正是这裹挟着企业财富的庞大机制,在展厅里最不起眼,而恰恰这个博物馆又是由该企业大力支持的。

多斯特的评论有助于概括20世纪90年代的一个重要转变,即在精明圆滑的企业秩序支持下转向以消费者为导向的枪支文化。

同样,1995年,约翰·德文(John Devine)在《文化人类学》(Cultural Anthropology)期刊上发表的《金属探测器能取代全景式监狱吗?》(Can Metal Detectors Replace the Panopticon?)一文探讨了监视的转变,特别是在城市学校中的监视。正如德文为他1996年的书所起的标题,最大限度的安全(Maximum Security)是所宣称的目标。“学生们很实在地把学校教育与保安、警务手段和高科技武器扫描设备联系起来”。德文悲叹这些发展变化的理论化程度之低,以及提醒玛乔丽·斯通曼·道格拉斯高中和其他郊区学校都在安装金属探测器这一现实值得关注。

在描述了纽约市最贫穷的学校里巨大且异常昂贵的安保设备之后,德文反思了校园暴力问题:

事实上,学校中的暴力已经成为越来越具有威胁性和被威胁的学生群体与教学系统之间的互动过程,教学系统将对抗学生反社会行为的责任下放给其最低优先级的组成部分——警卫,现在他们配备了先进的技术设备,但预计只能限制最极端、公开、好斗和无耻的行为。青年文化,就其本身而言,将这种面对不可接受行为的不情愿心态理解为一种映射,反映了一个完全没有边界的社会、一个害怕挑战青少年的社会。

鉴于上世纪90年代校园暴力问题的普遍性,德文随后直截了当地提出了一个问题:“那么,为什么校园暴力成为教育人类学中的一个禁忌话题?”德文回顾了一些关于抵抗作为再生产(resistance-as-reproduction)的经典研究,例如保罗·威利斯(Paul Willis)的《学习劳动》(Learning to Labor),批评它们很少考虑“暴力的能动性”(agency of violence),对安全和治安也很少提及。

面对他关于全景监狱的挑衅性标题问题,德文的回答是一个响亮的“不”。“后现代大量的金属探测器和所有其他的安全技术设备,并没有取代现代全景式监狱的象征所开创的纪律制度。尽管技术化的安全机制竭力想成为新的全景式监狱,但它并没有成功”。而且,在惊人的结论中,德文预言了在其作品之后的几十年里会发生什么:“与威利斯(1977年)的小伙子们所设想的命运相反,等待这些学生的不是资本主义企业的最底层和车间,而是一个完全在主流文化之外但又与之密切相关的暴力空间”。

凯瑟琳·纽曼(Katherine S. Newman)等 著,《寻衅滋事:学校枪击事件的社会根源》(Rampage: The Social Roots of School Shootings),2005年,Basic Books出版社。

德文的结论直接导致了对凯瑟琳·纽曼(Katherine S. Newman)的《寻衅滋事:学校枪击事件的社会根源》(Rampage: The Social Roots of School Shootings)的回顾。劳伦斯·A·帕林卡斯(Lawrence A. Palinkas)在2005年的《美国民族学家》(American Ethnologist)上发表了相关评论。帕林卡斯回顾了其主要的研究结果,也指出当时研究这类事件的一些困难:样本量小,(受访人)不愿意或拒绝接受访谈,以及追溯性的数据收集。

尽管有这些局限性,纽曼和她的同事们还是提供了一些有价值的见解:导致学校枪击案的原因的因素多种多样,没有一个单一的特征在解释它们发生的原因时占据优先地位;此类事件的责任不仅在于实施这些暴力行为的男孩,也在于抚养和教育他们的社区;并且,预防此类事件在于培养一种文化,以认识和应对意味着对自己或他人有暴力危险的行为。

正如德文的结论一样,纽曼的工作是一个有预见性的警告。

03. 青少年如何面对枪支文化

沿着关于城市学校中的监视和军事化的研究线索,让我们来看看最近在《人类学与教育季刊》(Anthropology & Education Quarterly)上的两篇文章。第一篇是雷切尔·潘诺夫(Rachel Pinnow)在2013年发表的《恐惧生态学:审视美国中学墨西哥裔青少年如何应对充满矛盾的监视空间》 (An Ecology of Fear: Examining the Contradictory Surveillance Terrain Navigated by Mexican Youth in a U.S. Middle School)。潘诺夫将这种矛盾的监视空间描述为

在促进学校和学生安全的名义下制定的指导执法的原则与现实行为之间的矛盾,这些资源被用来对付特定的青少年,把他们当作罪犯来管教和惩罚,大大延长了学校和监狱之间的通道。

潘诺夫指出,几乎没有关于墨西哥裔青年如何应对这种监视的研究,而这正是她的文章的贡献所在。像德文一样,潘诺夫借鉴了全景式监狱的概念,在这里“从犯罪的角度产生了身份的客体化”。因此,潘诺夫试图追踪“犯罪表征如何在特定的青年群体建立和传播,以及由此产生的身份客体化是如何影响课堂实践和互动的”。

潘诺夫在当时移民越来越多的美国东南部进行了研究,当地政府对可能涌现的帮派和学校暴力越来越紧张。虽然中学有一个强制性的防止帮派计划,但这些努力只聚焦在拉丁裔帮派上。“显然,关于意识形态式帮派激增的讨论是缺失的,比如白人至上主义团体在该地区的激增”。果然,在研究过程中,校内停课的威慑方式从主要针对白人男性转向针对墨西哥裔学生。总而言之,“最值得关注的是,罗克维尔(注:田野点,位于美国印地安纳州帕克县)的监控空间的一个基本矛盾是,它是在提高学生安全和保障名义下建立的,但它似乎只针对一个特定的学生群体(即墨西哥裔学生),这可能使这些学生的学校经历根本没有安全感”。

发表在《人类学与教育》(Anthropology & Education )并有着类似关切的还有2016年苏西·阿巴吉安(Suzie Abajian)撰写的《记录军事化:研究城市学校中高度争议的实践所面临的挑战》(Documenting Militarism: Challenges of Researching Highly Contested Practices within Urban Schools)。阿巴吉安进行了“为期一年的关于军事化和征兵的定性案例研究……在南加州一所主要为低收入的拉丁裔学生服务的学校……记录并揭示了不断扩大的军事存在、军事资助和军事化做法对城市学校学生教育经历的影响”。

就像本期收集的其他文章一样,阿巴吉安注意到相关研究的缺乏以及研究的困难。尽管有这些障碍,阿巴吉安还是发现了一种“强制教学法”(pedagogy of enforcement)和“军事主义文化”(culture of militarism),“相比其他任何一种毕业后的就业路径,”这两种因素优先将“这所学校的学生”置于“军事上的提升”。当教师也同时是执勤的警察,这些教学法在治安培训课上变得尤为突出。

进一步而言,鉴于学校里有无合法身份的学生,他们处于(真实的并被感知的)特别脆弱的境地,因为安全社区法案(Secure Communities Act )等政策,理论上讲,一个非常小的违法行为就可能导致(他们)被驱逐出境。因此,让全副武装的警察当老师,并不一定能创造出一个让学生感到可以自由尝试、承担风险、不害怕失败的环境。

此外,作为一个来到美国的叙利亚移民,阿巴吉安不得不与一些具有反身性和代表性的问题进行斗争。正如阿巴吉安总结的那样,在“美国国内军事化和‘强制的爱国主义’(imperative patriotism)的大背景下,我和我的研究参与者很难透露我们对服兵役和执法的真实感受和看法——因此限制了可能获得的知识”。基于2016年11月以来国家话语的形态,阿巴吉安指出的每一个问题可能都在加剧。

04. 精神疾病、青春期、儿童游戏

自桑迪胡克小学枪击案以来,任何关于校园枪击事件的讨论中最突出的主题之一就是精神疾病。艾琳·安德森·菲伊(Eileen Anderson-Fye)和杰里·弗鲁尔施(Jerry Floersch)发表在《民族精神》(Ethos)(2011年)中的文章探索了青春期、心理健康和药物治疗等问题。

安德森·菲伊和弗鲁尔施在《我不是那种典型的“家庭作业给我带来压力”的女孩:大学生使用精神病药物和心理健康服务的心理人类学研究》(I’m Not Your Typical “Homework Stresses Me out” Kind of Girl’)中,展示了人类学理论和方法是如何影响政策和实践的。与许多从事教育工作的人直接相关的是,安德森·菲伊和弗鲁尔施描述了“18-25岁的青少年如何在大学里以一种特定的方式过渡到成年,药物管理对他们的发展很重要,特别是在自主性和身份方面”。此外,这些问题必须在更广泛的背景下被加以考虑:“全球健康和医学人类学的观点提醒我们,我们在美国看到的问题和趋势并不是孤立的,而是世界范围内人员、信息、图像和产品(如处方药)流动的一部分”。

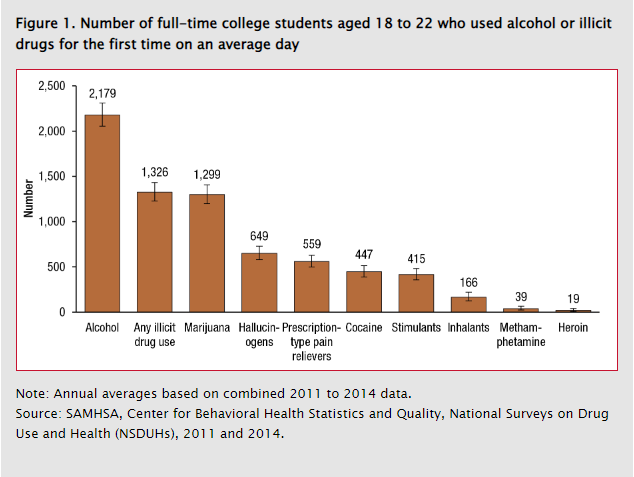

2011-2014年间,美国在校大学生(18-22岁)平均每日首次使用各种非法药物或饮酒(21岁为美国法定喝酒年龄)数据,来源:https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/report_2361/ShortReport-2361.html

在对更宏观的问题进行概述之后,安德森·菲伊和弗鲁尔施聚焦于在美国中西部一所大学进行的药物经验的转变(Transitions in Medication Experience,简称TIME)研究。他们的研究讨论并提供了学生对不堪重负的心理健康服务、污名管理、服务选择和总体环境的直接看法。结尾呼吁进行类似的综合性研究:“心理人类学很适合帮助整合不同层次和类型的知识,也很适合将在文化和制度背景下理解人类发展和福祉的悠久传统,应用于美国和世界各地越来越多的青少年和青年人,应用于他们切身相关的一些最紧迫的当代问题”。

接下来的两篇文章回到了《人类学与教育季刊》。丹尼斯·艾夫斯(Denise Ives)和卡米尔·卡马克(Camille Cammack)的 《击掌星期五:在一个白人自由主义社区建立(不)信任》(High-Five Fridays: (Mis)Trust-Building in One White Liberal Community)是我们在本期合集中收录的最新文章,因此也是唯一一篇文章讨论了特朗普成为美国总统以来的一些反应。

艾夫斯和卡马克讲述了“在这个自由主义的东北部社区,通过抵抗当地的社区治安举措、试图瓦解白人经验正常化的故事”。具体来说,就是“击掌星期五”:

这是由当地警察局提出的一项计划,警察在周五进入小学,当学生早上进入教学楼时与他们击掌,该计划被描述为一种简单、廉价的社区宣传。我们认为,在出现弗格森事件、达拉斯枪击案、“黑人的命也是命”运动和 “警察的命也是命”反运动的历史时刻,即使是“击掌星期五”这样一个看似良性的项目,也必须被解读为一种政治行为:一个让警察优于被守卫者、白人优于其他人的项目。

艾夫斯和卡马克表达了他们对该计划的忧虑,以及在该计划形成初期提出的担忧似乎没有得到重视。虽然这些担忧使项目被暂停,但暂停一事被去情景化并很快走红。正如经常发生的那样,评论变得尖锐并充满戾气。“一群家长开始请愿,要求恢复‘击掌星期五’这一活动。曾质疑这一活动有效性的学校委员会成员在推特上被嘲笑”。“击掌星期五”由此在马萨诸塞州推广开来。反对该计划的黑人家长被网络博主扒出地址并被公开威胁。最终:

我们试图瓦解“击掌星期五”的经历使我们更好地理解了我们面前的挑战。我们意识到,市政厅的 “黑人的命也是命”横幅或市中心的彩虹人行道,实际上可能成为抵制变革的一个幌子,抵制那些让白人自由主义者感到不舒服的变化,或者要求我们面对自己在延续压迫体系中的共犯。我们意识到,一种善意的合理化,一种“不在我们镇上”(not in our town)的想法,可以起到压制异议声音的作用,这与我们对美国例外主义(exceptionalism)的信念在压制异议和为国家的不公正行为提供借口方面并无不同。抵制特朗普政府将需要我们跨越差异联合起来。在这样做的时候,我们必须保持警惕,不让非白人群体和其他被这个政府盯上的人独自承担这个负担。我们必须有勇气接受詹姆斯·鲍德温(James Baldwin)的邀请,看到墙外的故事(look over the wall)。我们必须不仅愿意倾听,而且相信非白人群体的故事,他们遭遇执法的经历一直并将持续与大多数美国白人的经历不同。

正如艾夫斯和卡马克所描述的那样,特朗普政府热衷于发展支持警察的威权主义体制,其部分基础源自9·11事件之后的布什政府。安娜·贝雷辛(Anna Beresin)在 《9·11事件后的儿童表达文化》(Children’s Expressive Culture in Light of September 11, 2001)中阐述了“自发出现的各种游戏反应”。“9·11事件创造了一种全新的民间游戏类型,以及,更不幸的是,新的民间团体:恐怖主义的受害者、英雄、受惊吓的旅客、被贴上‘恐怖分子’标签的人、陷入恐慌的城市居民,以及全封闭学校中的孩子”。

贝雷辛和她的伙伴的工作相当于一种即时性的实地报告,反复观察也提供了情境优势。“本文重点关注的课程作业,我做了11年。我从来没有遇到过9·11之后的那种作业记录”。贝雷辛总结到

如果说9·11教给了我们点东西,那就是理性和非理性之间的界限比我们承认的要纤薄,暴力对于那些延续暴力的人来说有其合理性,而儿童的非理性游戏确实有很大的意义。如果我们想避免精神分析学家所说的“创伤”(trauma),我们必须让儿童有机会把痛苦的形象变成游戏性的艺术符号,放松自己。有些人需要扮演攻击者,有些人需要扮演被攻击者,有些人需要扮演震惊者,有些人则需要扮演反抗者。有些人需要重新创造符号,另一些人则需要开始寻找新的符号。对象征主义的研究在本质上是文化性的。观察这些重新塑造的符号如何演变、变向何方,将是既悲伤又有意思的事情。

贝雷辛后来又写了《课间休息的战斗:玩耍、战斗和讲故事》(Recess Battles: Playing, Fighting, and Storytelling)(2010年),以民族志的方式描述了儿童如何通过游戏与文化进行搏斗。

05. 人类学的公共反应和缺失

丹尼尔·兰德(Daniel Lende)在《美国人类学家》(American Anthropologist)(2013)上发表的《纽顿镇枪击案和人类学的公共回应》(The Newtown Massacre and Anthropology’s Public Response),总结了2012年桑迪胡克小学枪击案后不久人类学学界发生的事情。正如兰德所写,“对桑迪胡克小学枪击案的反应,显示了人类学在网络上的发展,以及这种公共人类学是如何成为该学科越来越重要的一部分”。兰德认为这是一个关键时刻——针对网络受众的人类学与传统出版物和人类学机构相融合。但兰德也指出一个关键的持续性问题:“在写那些媒体关注的热点问题时,人类学家需要在其他专业的陈词滥调和我们领域的独特之处之间找到一条路。…… 如果主流媒体能够在更多的闪光灯和更好的声誉基础上,击中同样的要点,为什么还需要转向人类学呢?”兰德哀叹缺乏一个连贯的人类学故事,并直言不讳地说:“我们需要一个新故事。……信息需要面向[公众],而不仅仅是面向其他人类学家,他们早就‘明白’了。一个有效的故事将人们带入超越自身经历的在场经验中——使他们与其他人和其他地方相遇——同时也谈论到读者关于感受、理解和变得更好的愿望”。

回顾兰德在2018年的评论,就在 “为我们的生命游行 ”(注:March for Our Lives,一个由学生领导的示威活动,以支持枪支管制立法)之后,上述指出的问题似乎大部分是正确的。如果有问题的话,那就是人类学线上回应在桑迪胡克小学枪击案之后已经有所减退。拉斯维加斯枪击案或帕克兰市事件后,人类学博客上就很少有回应了。相比于博客,更多的人类学家似乎是在脸书或推特上做 “微评论”。同时,兰德和许多参与回应桑迪胡克小学枪击案的人类学家无法预料的是,相关的阴谋论慢慢扩散开来,所以随着帕克兰市事件的出现,“嫁祸行动”(false flag)和 “危机演员 ”(crisis actors)的想法被迅速调动起来。简而言之,正如兰德所声称的那样,人类学确实需要一个新的、有效的故事。然而,我们不是与主流媒体的专家学者竞争,而是与那些明目张胆的虚假故事和主张竞争。

我们接着过渡到两篇发表在奥兰多夜店枪击案后的文章。罗杰·兰开斯特(Roger Lancaster)的《枪支不是平等机会的毁灭者》(Guns Are Not an Equal Opportunity Destroyer)是《人类学新闻》(Anthropology News)关于大规模枪击案件特刊(2016)的一部分。兰开斯特的小标题描述了他想要表达的主题:“枪支是暴力链条中的一个关键环节,但它们也是美国社会不平等之宏大图景的一部分”。兰开斯特将他在农场伴随着枪支长大的个人经历编织在一起,同时也将他作为一个同性恋者在城市环境中的经历编织在一起。兰开斯特试图在修辞的可表达的极端和恰当的立场之间探索:

我们因此似乎陷入了美国式的困境,一个恶性循环。枪支,尤其是手枪的盛行,与其说是与乡村的团结有关,不如说是与我们根深蒂固的恐惧文化有关。容易获得的枪支使抢劫或争吵变成了致命的事件,使血腥味在头版和社交媒体上飞扬,这反过来又说服人们进一步相信他们需要枪支来自我保护。

兰开斯特提醒我们小心过度简化和基于相关性的论证;小心所谓的灵丹妙药;并小心 “大规模枪击事件等可怕的暴力场面所引发的认知扭曲”。他要求我们从减少伤害或公共健康的角度出发,并记住大多数枪杀事件是自杀行为。他最后的分析至关重要:“美国是一个独特的暴力国家,因为她的社会不平等形式独特而严酷,没有缓冲形式。枪支是暴力链条中的一个关键环节,但它们也是更宏大社会图景的一部分”。

同样来自2016年的是扎卡里·布莱尔(Zachary Blair)在《北美对话》(North American Dialogue)中写的《“脉冲”夜店枪击案:将军事主义、新自由主义和多元文化主义联系起来理解暴力》(The Pulse Nightclub Shooting: Connecting Militarism, Neoliberalism, and Multiculturalism to Understand Violence)一文。“作为中佛罗里达大学的一名本科生,我认识人类学的时间大约与我认识脉冲夜店的时间相同。当我在十多年后搬回奥兰多写我的博士论文时,脉冲夜店是少数几个看起来几乎没有变化的地方之一,一个我在熟悉中找到安慰的地方”。布莱尔在一篇文章中讲述了这个与他个人有关的故事,该文章

试图将脉冲夜店枪击案置于一个更大的结构和政治经济背景中。特别是,我把脉冲枪击事件定位为一个位于全球进程和政策的复杂关系中的事件,也是其结果,包括:(1)美帝国主义和军事主义,(2)波多黎各自由邦背景下的新殖民主义,以及(3)同性恋俱乐部空间中的新自由主义多元文化。

布莱尔依次介绍了这些变化过程。他认为“在中东资本主义下的帝国主义和美国针对LGBTQ+人群的暴力之间存在着一种构成性、循环性的动态”。关于波多黎各:“被迫离开波多黎各,部分是由于猖獗的同性恋恐惧症,部分是由于新殖民主义政策加剧的结构性贫困,这么多LGBTQ+的波多黎各人出现在脉冲夜店不是偶然的”。关于新自由主义的多元文化:“在脉冲,所谓‘高级’的拉丁之夜之前是女同性恋之夜、嘻哈之夜和大学生之夜——代表了每周的小众之夜阵容,这些小众之夜按照种族、性别和阶级划分LGBTQ+人群,并将其多样性作为一种商业策略来庆祝,以达到盈利的目的”。这种对各因素之间联系的分析使人们能够理解并采取新的策略:

建立(各因素间的)联系不仅能使人们对暴力有更广泛的理解,还能通过将暴力置于可以解决的更大问题中来增强社会和政治行动。……在结束中东战争、解放波多黎各、逐步废除同性恋空间中的种族主义以及改变资本主义消费模式方面,仍然有机会实现正义。

彼得·本森(Peter Benson)在《政治和法律人类学评论》(PoLAR: Political and Legal Anthropology Review)上的文章《企业家长制和有害产品的问题》(Corporate Paternalism and the Problem of Harmful Products)(2014)也是关于营销策略和资本主义消费的,在文章中,本森将烟草业和枪支并列。

特定的关键行业面临着这样或那样的批评,因为他们的产品以这种或那种方式伤害着人们。人类学家王爱华(Aihwa Ong)(2003:6)所说的“问题空间”(problem-space)围绕着特定商品和消费行为的形成,借用福柯(1985,1997)的术语,这个过程可以被描述为“问题化”(problematization)。··· 通过公共关系和宣传来塑造文化,围绕问题的辩论、讨论、概念化和理解的方式进行,是产业用来变通问题化以符合其经济利益的一个关键策略。

本森在某种程度上呼应了《漫步在射击展览馆》的分析主题,描述了烟草和枪支的宣传如何强调消费者的选择和个人责任。一个多少有点奇怪的转折是,菲利普莫里斯国际公司(Philip Morris)设立了一个预防青少年吸烟部门,并资助青少年相关项目。本森认为,“将问题归结为对‘危险行为’的教育,淡化了尤其与烟草导致的健康风险和成瘾行为相关的真实情况,包括工业香烟营销的角色,工业同时塑造文化和政治的能力和意愿,以及家庭、吸烟者、年轻人和社区等团体或许十分有限的资源和其能动性”。类似地,枪支游说团的重点是家庭、教育和保护。“枪支游说团将枪支框定为保护家庭和个人的资源,它声称这一切是为了家庭、儿童和公民权利的最大化利益。但其结果是利用这些情感和意识形态为销售有害产品服务”。

06. 比较民族志与反对暴力的未来

本合集的最后三篇文章提供了来自美国以外地区的比较民族志。接下来的两篇文章分别是关于那些被认定是有文化暴力因子的地方和人,以及种族、民族和文化如何交织在一起产生了认为暴力出现是自然结果的决定论。

比林达·斯蒂尔(Bilinda Straight)的 《对肯尼亚“恶地”暴力的理解》(Making Sense of Violence in the ‘Badlands’ of Kenya)发表在2009年的《人类学与人文主义》(Anthropology and Humanism)上。斯蒂尔一开始就论证了“具体来说,‘文化’作为一个话语类别,牵涉到围绕着暴力的多种原因和背景中,这些原因和背景是相互促进的,并产生灾难性的效果”。部分原因是类民族志和殖民国家认可的描述,一种对桑布鲁人(Samburu,居住在肯尼亚中部偏北的尼罗河流域民族)的看法,产生了一种

肤浅、简略的文化解释,方便符合对永恒不变的“部落”战争的日益全球化的成见。这种“文化”解释之所以简单,并不是因为它不真实,而是因为它只是错综复杂的原因之一,这些原因包括殖民时期和独立时期的肯尼亚政府因发展不足,以及减少土地持有量而造成的资源枯竭(Lesorogol, 1991, 2003),还有当地的、地区的和国家的政治现实。

与特别是在媒体上全球范围内流传的肤浅的文化主义解释相比,斯蒂尔带来一个更为周密的地方性政治解释。当桑布鲁族发生暴力时,全球的媒体关注这一冲突并称之为“部落战争”。但当暴力消失后,他们的身影也从媒体上消失了,他们的声音持续被边缘化。这

不仅仅是剥夺了人们的历史(Wolf,1982),而是使特殊性变得不重要了。因此,人类学家可能试图将被边缘化的人特殊化;然而,其他地方的人,特别是有色人种,以及“异域者”,作为特殊性的代表是非常难的。究竟有没有人关心加布拉人、博拉纳人、博科特人或桑布鲁人?根据游戏规则,即使是像肯尼亚这样的边缘化国家也会在内部将某些群体边缘化,这是一种具有讽刺意味的举动,具有政治和经济上间接统治的性质。因此,边缘化的民族群体被政治精英们操纵着,他们甚至为部落间小规模战争提供资金。

类似的问题也呈现在布伦特·梅兹(Brent Metz), 洛伦佐·马里亚诺(Lorenzo Mariano)和朱利安·洛佩斯·加西亚(Julián López García)撰写的《危地马拉东部乔尔提地区暴力事件之后的暴力》(The Violence after ‘La Violencia’ in the Ch’orti’ Region of Eastern Guatemala)中,该文章发表在2010年的《拉丁美洲和加勒比人类学期刊》(Journal of Latin American and Caribbean Anthropology)上。

2021年12月20日,在危地马拉圣卡塔里纳伊斯塔瓦坎举行的仪式上,鸟瞰奇基克斯村遇害者的七具棺材。警方表示,在危地马拉西部,至少有13人被杀,包括妇女、儿童和一名警察,这是原住民村庄之间长期存在的土地争端。摄影师Carlos Alonzo,图源AFP

危地马拉东部被描绘成一片由脾气暴躁、持枪、毫无法律可言的拉迪诺人(Ladinos)(具有各种文化和生物性遗传的非本地西班牙人)占据的干涸土地”。作者指出,该地区凶杀案和暴力事件的数据在统计学意义上是真实的,但暴力仅仅是因为这些人是原始的“暴力分子”这一说法是不正确的。

梅兹、马里亚诺和洛佩斯·加西亚追溯了该地区的历史,以及从殖民时期开始的无法可依的发展。然而,历史原因是不够的:

2007年的凶杀案数据表明,目前的暴力不能被简化为内战的习惯、遗产、文化、民风、内战的残余或升级,其中受内战影响最大的地区危地马拉西部和北部却有着比较低的凶杀率。相反,必须从结构性因素中寻找原因,这些因素煽动起内战的火焰,并因新自由主义政策和全球化而变得更加严重。

梅兹、马里亚诺和洛佩斯·加西亚试图将凶杀案与结构性暴力的因素联系起来。一个关键的联系是在当地“失去尊重”的想法。总而言之:

东部地区现在与以往任何时候相比,都充斥着更多暴力,因为导致暴力的结构仍然存在,包括失败的自给农业、不充分的国家服务,如教育和执法,缺乏足够的市场机会,以及持续的、即使不太明显的种族主义和性别歧视。就像菲利普·布尔古瓦(Philippe Bourgois)(1995)笔下东哈林区被边缘化的瘾君子和毒贩一样,乔尔提人为获得尊重和自我认可而进行的痛苦挣扎会导致自我毁灭的行为,包括对被理解为傲慢和侮辱的过度敏感,以及报复的驱动力。消费主义、国际移民、电影和音乐中对黑手党的美化,以及经常把血淋淋的尸体放在头条版面的报纸,都加速了暴力行为的出现和频发。

最后一篇文章是由尼克拉斯·霍尔廷(Niklas Hultin)在《美国民族学家》(2015)上发表,讨论了控制小型武器的尝试,名为《渗漏的人道主义:关于冈比亚小型武器控制的人类学》(Leaky Humanitarianism: The Anthropology of Small Arms Control in the Gambia)。文章认为,“小型武器在冲突区和国家之间的流动,不仅威胁着人类的生命,也威胁着以主权国家完全控制领土为前提的、现代地缘政治秩序的基础”。

在政府和非政府组织都同意控制武器的情况下,仍有一些团体和个人出于各种原因渴望得到枪支,并“怀疑政府追求小型武器控制的动机”。“从这个角度来看,对小型武器的控制呈现出复杂的色调。对枪支制造和其所有权的限制,从旨在防止犯罪和暴力的良性行为,变成了一个专横国家巩固权力的工具之一”。霍尔廷将武器控制这一行为描绘成一种“最终确认并加强了国家权力的人道主义的‘渗漏’形式”。霍尔廷最后提到:

虽然本文基于冈比亚的特殊背景,但其概念的主旨却广泛适用。小型武器控制总是反映着它所处的政治、文化和经济背景,其成功与否也取决于这一背景,其中,至少有一部分是伤害性权力适当分配的多样化理解的结果。

作为一个整体,这些选题再次有力地证明了人类学的重要性。我们把这一期合集作为一种资源提供给我们自己,从而更好地支持我们的学生、孩子,以及那些在枪支问题上承担起领导责任的年轻人。我们在来自帕克兰、芝加哥、洛杉矶、华盛顿特区和其他遭受枪支暴力影响的社区的声音中,找到了巨大的希望和灵感。我们加入他们的队伍,拓展这个讯息:够了。

最新文章(持续更新)

暴力人类学 | 人类学家对枪支暴力的看法

欢迎通过多种方式与我们保持联系

独立网站:tyingknots.net

微信公众号 ID:tying_knots

成为小结的微信好友:tyingknots2020

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐