106 | 雅弗在中国

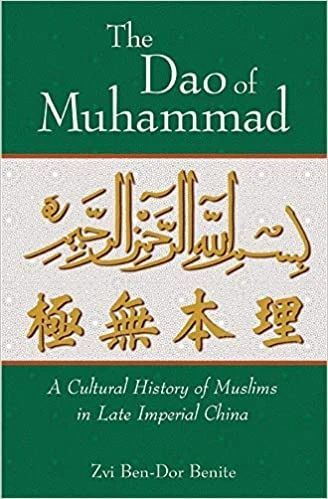

2020 年,当全世界的目光都聚焦在新冠疫情时,唐纳德・丹尼尔・莱斯利(Donald Daniel Leslie)教授的去世几乎无人关注。其实,莱斯利还有一个雅致的中文译名 —— 李渡南。他被认为是二十世纪研究中国伊斯兰教和中国犹太人的最重要学者之一,著述颇丰。

李渡南广泛的学术涉猎与其丰富的人生经历密不可分。1922 年 7 月 1 日,他出生于伦敦的托特纳姆,13 岁在布莱顿领受了犹太教的成人礼。14 岁时,他发现了陀思妥耶夫斯基,并由此成为一个虔诚的社会主义者和无神论者。二战期间,他在比利时和荷兰服役了六个月。与德国的战争结束后,他自愿学习日语,并前往广岛附近担任情报团的口译 / 笔译员。在军队服役 4 年半后,李渡南回到英国并获得奖学金,在伦敦大学 SOAS 学习中文。 随后,他在剑桥大学学习了五年,开始研究中国。1958 年,他移居以色列,成为耶路撒冷希伯来大学中国研究的研究员。当时出版的第一本书便是与阿玛西亚・波拉斯(Amatsia Porath)合作,将《论语》翻译成希伯来文。 该书获得特拉维夫市颁发的奖项,法文版本也已出版。

自此之后,李渡南在学术路上越走越远,辗转于以色列、法国、日本、澳大利亚之间,并于 1973 年的赎罪日战争(Yom Kippur War)之前,辞去了在特拉维夫大学哲学系的职位,居家搬迁至澳大利亚的堪培拉,于当时的堪培拉高级教育学院(也就是今日的堪培拉大学),担任历史系高级讲师,直至退休。

不难看出,虽然出生于西方世界, 李渡南的生活经历和学术研究却一直在欧洲 - 中东 - 亚洲之间穿梭,恰好也部分解释了他在此文中对伊斯兰世界观的探索。如果传统犹太教的世界以南 - 北划分,那么下文中他所考察的穆斯林学者的世界观,则涵盖了西 - 中 - 东之联系。与其说他是在探究族源,不如说是借不同文明传统中对族源的叙述与想象,重新爬梳了犹太文明、基督教文明、伊斯兰文明与儒家文明之间的勾联、交流与杂糅,打破了各文明皆以己为尊的迷思。

李氏的此番苦心,与同为二十世纪区域研究大家本尼迪克特・安德森(Benedict Anderson,1936-2015)的理念殊途同归。安德森的家庭来自英格兰与爱尔兰,但他出生于中国昆明,历经政治动荡,不拘于当时研究范式和学术划分,并在此后的人生中成为了马克思主义者和反殖民主义思想家。在其自传《椰壳碗外的人生》中,安德森写道,“国家在面对政治或者经济困难的时候,倾向于在其国民中煽动民族主义和危机感。年轻的日本人在学习缅甸语,年轻的泰国人在学习越南语,年轻的菲律宾人在学习韩语,这一事实是一个吉兆。他们在学习跳出椰壳碗,开始留意自己头上的巨大天空。这其实就存在着抛弃自我中心或者自恋的可能性。” 正是这种抛弃自我中心或自恋的尝试,使得安德森和李渡南在各自的学术探索中打破了南北之分、东西之别,不是盲目地去搭建二元对立的壁垒,而是致力于让人们看到头顶更为广阔的天空。

原文作者 / 李渡南 (Donald Daniel Leslie)

原文题目 / “Japhet in China” (具体引用信息见文末注释处)

译者 / 王立秋

编录 / 王菁

原文链接 /https://tyingknots.net/2021/06/japhet-in-china/

原文发布时间 / 2021 年 6 月 24 日

01. 前言

圣经试图把世界人民列为大洪水的唯一幸存者诺亚的三个儿子,闪、含和雅弗,但它却漏掉了中国人。在延用这个对世界的划分的时候,伊斯兰的做法不尽相同,它主要强调的是,中国人起源于雅弗。

十世纪作家雅库比(Yaʿqūbī)和马苏第(Masʿūdī)指出,雅弗的儿子阿穆尔(ʿAmūr,歌篾?[此处及下文的问号皆为原作者的标点 —— 译注])的后裔来到了中国。其他一些文献也指出了这点,特别是十六、十七世纪的基督教著作。

但所有这些文献中最有趣的,要数中国穆斯林刘智(c. 1724)提出的那个具体的主张,即,雅弗曾统治过中国。十九世纪的中国穆斯林拓展了这一主张,把雅弗识别为伏羲,即传说中公元前 3000 年中国的第一位皇帝。

02. 创世纪

对某些早期思想家来说,世界只有一个的想法虽然有吸引力,却因为缺乏真知,而难以捉摸。[1] 人们做出各种各样的努力,试图把全人类关联为一家人。

其中,最有趣、当然影响力也最大的一次,是《创世纪》(特别是在大约正文于公元前 900 年的第十章)中的那个粗糙而又有些矛盾的希伯来语故事。根据这个故事,所有民族(人群、种族、语言)都必定是亚当和夏娃的后代,和大洪水的唯一幸存者 [2] 诺亚及其三个儿子闪、含和雅弗 [3] 的后裔。

只有少数胆大的人敢怀疑大洪水的普世性。[4] 对穆斯林来说也一样,洪水是普遍的。“只有袄教祭司既不知道努哈 [诺亚] 和大洪水(Il n’ya a que les Mages qui ne connaissent ni Noé ni le déluge)”。[5] 类似地,直到很久以后,基督徒才开始拒绝大洪水的普世性。[6]

事实上,为中国确立这样一个年表的,是一群西方学者(包括汤若望、卫匡国、宋君荣、冯秉正和其他很好的耶稣会学者):这个年表的时间安排,使他们能够推断,中国人也是诺亚的后裔。[7]

艾布 - 扎伊德(Abū-Zaid)提到,大约公元 870 年的中国皇帝,对这个古老的传说提出了合理的怀疑。[8] 据说,穆斯林旅行家伊本 - 瓦哈卜(Ibn-Wahab)告诉那个皇帝:“安拉只救了努哈和他的家人(Allah ne preserva de la mort que Noé et sa famille)。”

“皇帝笑了;他说:“关于努哈,你把他 [在这幅画像上的人] 的名字说对了;至于淹没整个大地的大洪水,我们不知道发生过这样的事情。洪水只波及大地的一部分,它没有在中国或印度发生。” (Le roi se mit à rire ; puis il dit: ‘Pour Noé, tu as dit vrai en mettant son nom [sur ce portrait] ; mais en ce qui concerne le déluge qui aurait submergé la terre entière, nous ne savons rien de pareil. Le déluge n’a atteint qu’une partie de la terre ; il ne s’est manifesté ni en Chine, ni en Inde.’)

《创世纪》中提到了世界各人种的后裔 [9],但我们没法识别一些名称的确切所指。闪族 [10](既包括犹太人 [希伯来人、以色列人],也包括阿拉伯人)是闪的后裔,他们是亚伯拉罕的子孙。亚伯拉罕的两个儿子是撒拉之子以撒(以撒又生了雅各 [= 以色列],和他最爱的儿子犹大 [参见《创世纪》第 49 章]),和夏甲之子以实玛利。(北方的)非洲人是含的后裔。北方各民族(欧洲的,西亚大部分地区的,可能也包括更远的地方的民族)是雅弗及其子嗣的后代。在这个图式中,我们并不能确定一些像波斯人那样的重要民族的谱系。

《创世纪》的不知名的作者或作者们对北亚或东亚甚或印度一无所知。在这里,我们应该补充这点,即,希伯来语圣经,甚至是塔木德,都不曾提到过中国。犹太教提到中国(秦)的可以确定的最早的时间,是公元 9 世纪。[11]

巴比伦或埃及的材料也没有提到中国。[12] 公元前 1 世纪的中文材料对安息(Parthia)和塞琉古帝国(Seleucid Empire)略有涉及。但各路学者在中文材料中识别耶路撒冷和大马士革的努力并没有取得成功。[13]

圣经《创世纪》第十章里的诅咒,诅咒的实际上是含的儿子迦南,而不是含本人或他的其他儿子即古实、麦西和弗。[14] 后来(犹太教的、基督教的和穆斯林的)的经注和传说才强调,含和他的非洲后裔遭到了诅咒。一些传说 [15] 说含或他的后裔因为他的罪 —— 没有遮盖他的父亲的裸体(见《创世纪》)、在方舟上交媾或阉割他的父亲 —— 而肤色变黑。

雅弗受到了赞许,他是最受偏爱的闪的值得尊敬的伙伴。在极少数情况下,他也受到了诅咒。塔巴里说,雅弗也嘲笑(了他父亲的裸体)并受到诺亚的诅咒。[16] 不过,根据 11 世纪的基赛伊(al-Kisā’ī),“努哈(Nūḥ 诺亚)说出以下祝福和诅咒:三穆(Sām, 闪)的后裔当为先知,雅伏西(Yāfit̲h̲,雅弗)的后裔当为国王与英雄,哈穆(Ḥām, 含)的后裔当为黑奴。” [17]

在本文中,我们关注的主要是雅弗的后裔。我们可以判断,雅弗的子孙的名字,反映了亚洲和欧洲列国:歌篾,玛各,玛代,雅完,土巴,米设,提拉(第一代);和亚实基拿,利法,陀迦玛,以利沙,他施,基提,多单(第二代)。大约公元 3 世纪到 6 世纪的《巴比伦塔木德》(Babylonian Talmud)[18] 尝试性地,把第一代后裔的名字代表的国家定位到希腊、小亚细亚、美索不达米亚和波斯地区。

后来的犹太教传说按从北到南来划分世界,对我们来说,这样的分法没有东西之分重要。炎热的南方属于含,寒冷的北方属于雅弗,“闪的位置在大地中央。”[19]

埃塞俄比亚语的《禧年书》(Book of Jubilees),是一部日期不确定的、受希腊影响的犹太教作品 [20]。这部作品把世界分为三片地区或大陆:(北)非归含,欧洲(顿河以西)归雅弗,亚洲的大部分地区(尤其是西亚和印度)归闪。不过,歌革(斯基台人)和可能更远的东方,属于雅弗(他的儿子歌篾所在最远)。它也没有提到中国。很久之后的一位希伯来语作家,十世纪的约斯芬(Yosifon)只讨论了雅弗的后裔,强调了犹太教的雅弗观,即,认为雅弗是欧洲人之父。[21]

03. 伊斯兰的圣训

现在,让我们来看提及闪、含和雅弗的伊斯兰圣训,同时兼顾基督教的看法。在这里,我们特别感兴趣的是他们关于世界东方民族(包括中国)的祖先的讨论,犹太教作家很少触及这个问题。有些神奇的是,我们在基督教或穆斯林的材料中找到了分别认为闪、含和雅弗是东亚诸民之祖先的一共三种主张。

古兰经没有提到诺亚的儿子们的名字。不过,到公元 9 或 10 世纪的时候,伊斯兰版的犹太教传说的框架基本确定了。闪是阿拉伯人之父,雅弗是罗姆人(Rūm, 拜占庭)之父,含是苏丹人之父。含的、雅弗的后裔通婚,生出了阿比西尼亚人(埃塞俄比亚人)、印地人(Hind)和信德人(Sind)(以及哥普特人)。雅弗一般被认为是歌革和玛各、突厥人和哈扎尔人的祖先,[23] 在极少数情况下,也被认为是沙卡里巴人(Sakaliba,斯拉夫人?)“和其他我们不知道的民族(avec quelques autres people qui nous sont inconnus)” 的祖先。[24]

塔巴里(d. 923)在一定程度上回避了政治和种族的附带意义,也回避了出身问题:“阿拉伯人、波斯人、白脸的人、好人、教法学家、学者和圣人是三穆的种(Les Arabes, les Persans, les hommes blancs de visage, les gens de bien, les jurisconsults, les savants et les sages sont de la race de Sam)。”[25]

雅库比(c. 889-90)、马苏第(943)、迪奈瓦里(Dīnawarī, d. 894-5)和萨阿迪亚(Saʿadya, Saadiah Gaon,萨阿迪亚・高昂,犹太人,用阿拉伯语写作,882-942)更明确一些。[26] 雅库比认为雅弗的儿子歌篾是斯拉夫人之父,土巴是波尔甘人(Borǵan,保加尔人?)之父,米设是突厥人和哈扎尔人之父,玛代是阿什班人(Ašban)之父,玛各是雅各人(Jaǵoǵ)和玛各人(Maǵoǵ)之父。[27] 迪奈瓦里和萨阿迪亚都把突厥人和中国人(Ṣīn)列为雅弗的子嗣,[28] 这种把圣经里的名字和现实里的民族划等号的做法,应该是他们意识到这一需要的结果,即,需要把现在新发现的,世界上的非 - 圣经地区纳入圣经传统。萨阿迪亚・高昂是最早提到中国的犹太学者之一。雅库比和马苏第更谨慎一些,因为在他们之后的那代人那里,中国才成为一个关注的焦点。

雅库比的《历史》(Taʾrīkh, c. 889-90)和马苏第的《黄金草原》(Murūj al-dhahab, 943)基本上是同一主题的不同变种 [29]。二者均指出,雅弗的儿子或孙子阿穆尔(歌篾?)建立了许多中亚国家并甚至远赴中国(Ṣīn)。雅库比写道:“中国的第一位国王是雅弗的儿子阿穆尔的儿子亚拉吉 [马达吉] 的儿子巴乌尔的儿子柴因 [纳斯塔尔泰](Le premier roi de la Chine fut Čāyn [马苏第写作 Nastartē], fils de Baūr, fils de Yaraj [马苏第写作 Madaj], fils de ʿAmūr, fils de Japhet)。” 中国因柴因的名字而得名秦(Čin)。[30]

雅库特(Yāqūt)的《地理词典》(Mu’jam ul-Buldān, c. 1200)也很有趣,上述:“伊本・卡尔比(Ibn al-Kalbī))说,按西尔基(Aš-Širkī)的说法,中国之所以被称为秦是因为秦和巴加尔(Baghar)是巴格巴尔・伊本・卡玛德・伊本・雅伏西(Baghbar ibn Kamād ibn Yāfit̲h̲)的两个儿子。”[31]

在这里我们应该指出影响阿拉伯语和波斯语的伊斯兰作家的非犹太教材料,这些材料对世界做出了截然不同的划分。其一,是一个波斯传说,在这个传说中,阿夫里敦(Afrīdūn)和他的三个儿子萨尔姆(Salm)、伊拉吉(Īraǧ)和图吉(Ṯūǧ)取代了诺亚和他的三个儿子。[32] 相形于犹太教的分法,这个传说把世界分为西、中、东三部分。塔巴里把罗姆(拜占庭)和马格里布(北非)划给了萨尔姆,把突厥人的土地和中国划给了图吉,把大地的中部(伊拉克和印度)划给了伊拉吉。也有许多伊斯兰作家沿用了犹太教的北 - 南之分。不过,就像金姆指出的那样,受伊朗影响的迪奈瓦里使用的是东 - 西之分。无论如何,含等于是萨尔姆,雅弗等于是图吉,闪等于是伊拉吉,这点是明确的。[33]

04. 一些在中国识别圣经人物的尝试

我们也在各种中文和非中文材料中,发现了用中国的古代圣贤,来匹配西方的圣经人物的尝试。有时,中国的人物被说成是西方人物的后裔,有时相反,有时二者被融合为一。

盘古亚当是第一个人。这个说法当然融合了古代犹太教的初人传说和很久之后中国的初人传说。[34] 在中文的犹太教和穆斯林材料中都可以找到这个合成的名字。[35] 其他材料则指出,亚当也可能是传说中的伏羲皇帝 [36] 和孔子《论语》中的老彭 [37]。

正统的犹太教学者和穆斯林以及早期的基督教权威,坚持《创世纪》之记述的普世性。只有少数胆大的人,比如说伊萨克・德・拉・培伊埃尔(Isaac de La Peyrère,他写了《前 - 亚当论》[Prae-adomitas, 1655])和培尔(以及在火刑柱上被烧死的焦尔达诺・布鲁诺)提出了前亚当论题(pre-Adamite thesis),称中国人根本就不是亚当的后裔。[38] 霍恩认为伏羲皇帝是该隐(秦,中国!),黄帝是以诺,尧帝是诺亚,等等。[39] 后来,索隐派学者把以诺(凭他身为至高立法者的角色)识别为伏羲(和琐罗亚斯德,等等)。[40] 于是,基督教学者感觉到了统一材料的强烈需要。[41]

还有材料提到了摩西之前、甚至是诺亚之前的古代律法。傅圣泽提到了亚当的 “卡巴拉” 书(‘Cabalistic’ books),诺亚把这些书保存下来,传给了所有民族。提到这个古代经外传说的材料,在中国最多,保存的也最好。[42]

中文材料则不认为诺亚是中国的圣贤。[43] 正如我们即将看到的那样,来到中国的,是雅弗。不过,一些索隐派也指出(可能是追随伯里耶和基歇尔),诺亚以伏羲的身份亲自建立了中国的第一个王朝。[44] 德・门多萨(De Mendoza)的《大中华帝国史》(The History of … China, 1585)认为最早的中国人是诺亚的侄子(原文如此)。[45] 约翰・韦布(John Webb)《中国的古代》(The Antiquity of China, 1669)写道:“最早的中国人是诺亚的一个儿子的后裔…… 现在尧变成了关键人物,并且甚至和诺亚本人关联起来。”[46] 还有一则材料指出,含是亚洲的祖先。[47]

05. 中国穆斯林的传统

就像我们在非中国穆斯林材料中已经看到的那样,中国人与雅弗的关联是最强的。十七世纪以降的中国穆斯林著作,也在润色后沿用了这些有限的叙述。

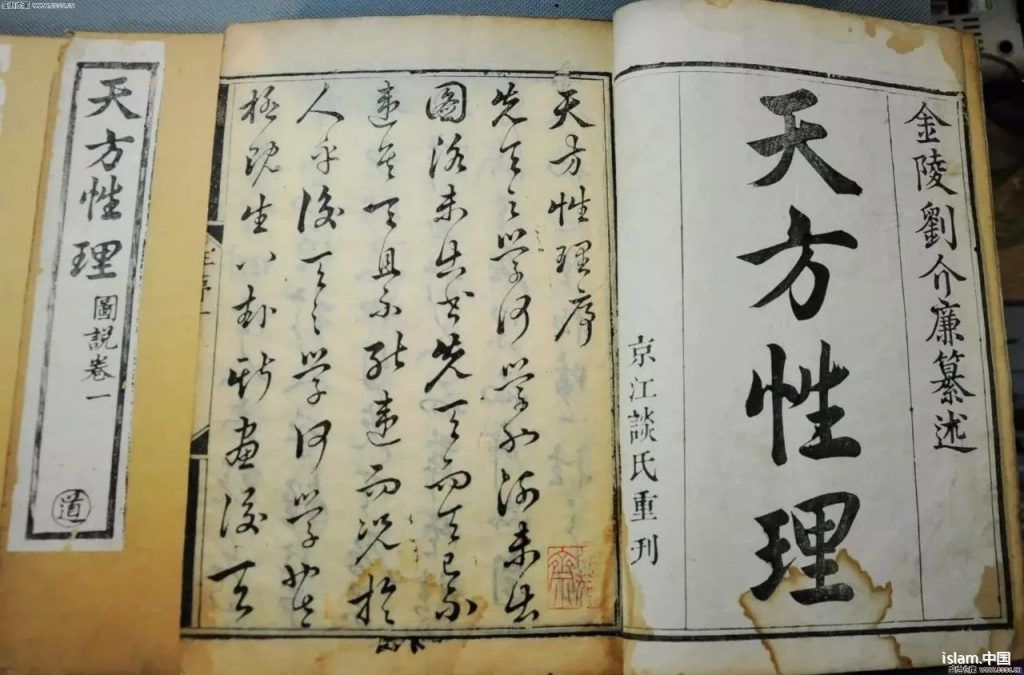

根据王岱舆(1642),伏羲是亚当的后裔;根据马注(1683),阿拉伯人的(伊斯兰的,而非是克尔白原有的?)宗教可以追溯到亚当。[48] 用中文写作的最伟大的伊斯兰作家刘智(约 1724)[49] 则认为,三穆(闪)是阿拉伯半岛(大地的中部)之父,哈穆(含)是欧日巴(也即西方)之父,而努哈(诺亚)的 “第三子雅伏西(雅弗)则分管大地的东部,也就是今天的中国 (Ch’ih-na,赤泥)。”[50]

后来,我们发现,一些材料也把雅弗识别为中国传说中的第一位皇帝伏羲。[51] 这些材料中最迷人、最明确的是十九世纪的李焕乙和蓝子羲的记述。[52]

李焕乙写道,雅弗是伏羲皇帝,亚当的第十一代孙。他从阿拉伯半岛穿越沙漠来到中国。(从盘古的时代到)他的时代,所有人类都住在阿拉伯半岛。

蓝子羲甚至更进一步拓展了刘智的说法,他写道,诺亚有三个儿子,三穆(闪)、哈穆(含)和伏羲;三个儿子分别统治(1)中土,即昆仑山阳 [53] 的阿拉伯半岛,(2)西土,即昆仑山西去十二万里的欧洲(欧罗巴),和(3)东土,即昆仑山东来十二万里的中国(Ch’ih-ni,赤泥国)。一则注解解释说,诺亚给这些土地取名,西土叫欧罗巴,东土叫赤泥国。天方国(阿拉伯半岛)为万国之中。还有一则注解给出了伏羲的阿拉伯名字,雅伏西。亚当(阿丹)埋在昆仑山中。夏娃(好娲)埋在阿拉伯半岛。赛特(师施)埋在克尔白附近,诺亚(努海)埋在昆仑,伏羲埋在中国的成都。先是辅佐诺亚,后又辅佐伏羲,继而继位为王的阴康即后来的神农也是阿拉伯半岛人,他埋在中国的长沙附近。[54]

06. 结论

中文材料中可见的关于旧约和圣经人物的有限知识,主要来自伊斯兰的材料。[55] 耶稣会士花了很大力气,试图使中国的历史符合犹太 - 基督教的传统,但通过层层过滤来到中国的,却是伊斯兰的信息。正如我们已经看到的那样,关于中国人的祖先,基督教学者做出了广泛的猜测。而穆斯林的看法,则更加确定 —— 中国的统治者就是雅弗及其后裔。也就像我们已经看到的那样,大多数诠释给各民族划分了等级,闪第一,雅弗第二,含(及其后裔)的地位比他们都要低。在面对中国穆斯林的安排(他们认为含是欧洲人之父)的时候,我们不由得想知道,这个安排是为他们的位置(他们生活在中国)所决定的呢,还是说,它仅仅反映了迪奈瓦里和波斯语材料的影响。穆斯林是闪的后裔,中国人是雅弗的后裔,欧洲人是含的后裔 —— 最末的,也是最不重要的!

作者

李渡南(Donald Daniel Leslie, 1922-2021),澳大利亚籍犹太学者,著名汉学家,中国伊斯兰和开封犹太人研究顶尖学者之一,著有《开封的中国犹太人》等作品。

译者

王立秋,云南弥勒人,北京大学国际关系学院比较政治学博士,现为哈尔滨工程大学人文社会科学学院讲师。

注释

Donald Daniel Leslie, “Japhet in China”, Journal of the American Oriental Society, Vol. 104, No. 3 (Jul. – Sep., 1984), pp. 403-409. 经美国东方学会许可翻译,但译文仅可用于学术目的。

文献、脚注及译注

[1] 罗马对中国或中国对罗马的最早的真正的认识不早于公元前 1 世纪。参见 D. D. Leslie, K. H. J. Gardiner, “Chinese Knowledge of Western Asia during the Han”, T’oung Pao 68 (1982), pp. 254-308. 之前东西方之间可能也有过个别的接触,但它们没有留下历史证据。

[2] 不考虑那个欢乐的犹太传说,即巴珊王噩靠从外面紧紧抓住方舟,通过一个洞吃诺亚喂给他的食物,而在大洪水后幸存了下来 (参见 Ginzberg, I, p. 160, and V, p. 181)。塔巴里 (Ṭabarī, Zotenberg, I, p. 114) 说有八十人得救,但这些人看起来不外乎诺亚及其家人。在大约 1683 年的时候,中国穆斯林马注说,大约有七十二人得救,但依据的很可能也是西方的材料。

[3] 《创世纪》写到了闪、含和雅弗。但从它的文本来看,我们同样可以说,雅弗是长子,含是幼子。参见 Babylonian Talmud (Soncino Press, 1938), Nezikin, vol. III, “sanhedrin”, p. 472; 和 Louis Ginzberg, The Legends of the Jews, 1946-7 (reprint 1959-68), V, p. 179. 后来的犹太与穆斯林的经外传说也包含其他可能性。也有文献指出,迦南而非含,才是第三个儿子(参见 Jewish Encyclopedia, 1904, “Biblical Ethnology”, pp. 198-9, by Immanuel Benziger)。伊斯兰的传说认为迦南是诺亚的第三个儿子,他拒绝进方舟,被淹死了(参见 Hermann Zotenberg, Chronique de Tabari, trans. From Persian of Balʿamī, 4 vols., 1867-74, I, ch. 41, p. 107; D. Sidersky, Les origines des légendes musulmanes dans le Coran et dans les vies des prophètes, 1933, pp. 27-8)。

[4] 虽然维利科夫斯基 (Velikovsky) 认为圣经记载的美索不达米亚大洪水与中国的大禹(约公元前 2200 年夏朝的建立者)对黄河的治理有关,但我们还是没有理由把二者关联起来。例见李卉:《台湾及东南亚的同胞配偶型洪水传说》,《中国民族学报》(1955),第 171-206 页,英文摘要见第 205-6 页。这篇文章比较了 51 个洪水传说。关于伏羲和他的妹妹和配偶女娲,见第 175、187 页;也参见 Anthony Christie, Chinese Mythology, 1968, p. 86:“在南方非汉部落的神话中,我们发现,新的人种,是在一次消灭了人类的毁灭性的洪水之后,通过兄妹乱伦创造出来的。”

[5] Zotenberg, I, p. 114.

[6] 例如大约 1729 年,朗格莱 - 杜弗雷诺瓦 (Lenglet-Dufresnoy) 就质疑过大洪水的普世性,参见 Virgule Pinot, La Chine et la formation de l’esprit philosophique en France (1640-1740), 1932, Book 2, ch.1, p. 244ff.

[7] 例见 A. Gaubil, Traité de la chronologie chinoise: vol. 16, of Mémoires concernant les Chinois, written c. 1749, published 1814. 耶稣会士支持七十子译本的年表(这个年表的创世时间要早一些),而其他基督教学者接受的,则是武加大译本的说法。宋君荣 (Gaubil) 遭到了他的编辑苏谢尔 (Souciet) 的审查。但这在现在已经不是一个问题了。关于详细的分析,参见 Paul Rule, “Moses or China? The Jesuit Figurists”, ch. 6, pp. 391-472. of his “K’ung-tzu or Confiucius? The Jesuit Interpretation of Confucianism”, Ph.D. thesis, 1972, Australian National University, Canberra.

[8] G. Ferrand, Voyage du marchand arabe Sulaymân en Inde et en Chine, 1922, p. 89.

[9] 我相信,圣经的记述强调的是种族而不是语言。巴别塔传说看起来否定了世界语言的进化论起源(即不认为世界上的各门语言是从一种语言进化发展出来的)。

[10] 我毫不犹豫地使用 “族群” 这个术语,它比单纯的语言或种族之分更复杂。

[11] 现在,人们普遍认为,以赛亚书中著名的那段话 “那些从秦国(希尼)来”(49:12)指的不是中国,而是南方,或埃及南部。例见 S.W. Baron, A Social and Religious History of the Jews, 1957, vol.3, p. 286; M. Pollak, Mandarins, Jews, and Missionaries, 1979, pp. 49-50; D.D. Leslie, The Survival of the Chinese Jews, 1972, p. 163; Jong-Wee Kim, Untersuchungen zum China-Bild der Muslime in der frühislamischen Literatur, Bochum, 1975, p. 23; 亦参见 L. Wolf, ed., Menassah ben Israel’s Mission to Oliver Cromwell, 1901, p. 31. 惊人的(但也是幸运的)是,据我所知,还没有人说希尼人 (Sinites,希伯来语的 Sīnī) 即含的、迦南的后裔(《创世纪》10)是中国人!

[12] 关联中文文字与埃及象形文字的尝试(例如 Kircher, c. 1654; Foucquet, c. 1710-12, 和 de Guignes, c. 1759-60 的尝试)都被完全驳倒了。参见 J.J.L. Duyvendak, China’s Discovery of Africa, 1949, p. 5 和 J. Needham, Science and Civilization in China, vol. 1, 1954, p. 38. 我们也必须拒绝十八、十九世纪学者(如马若瑟、傅圣泽和雷暮沙)的考虑不周的尝试,他们试图到《易经》或《老子》(《道德经》)中去找耶和华的名字或基督的三位一体,参见 Rule, op. cit., p. 459, 和 H. Havret, La stèle chrétienne de Si-ngan-fou. Vol. III, 1902, pp. 16-7.

[13] 参见 Leslie, Gardiner, op. cit.

[14] 大量的额讨论可参见 Shimeon Kasher, Peshuto shel Mikra(希伯来语),vol. 2, 1968, pp. 124-34.

[15] Zotenberg, I, p. 115; Sidersky, p. 28.

[16] Zotenberg, ibid., 转引自新版 Encyclopedia of Islam, 1971, “Ḥām”, pp. 104-5, by G. Vajda.

[17] 参见 Shorter Encyclopedia of Islam, 1961, “Yāfit̲h̲”, p. 1145, by Bernhard Heller(同旧版 Encyclopedia of Islam, vol. 4, 1934, p. 1208)。虽然不想过度强调这点,但我还是要指出,在一部中文穆斯林著作(实际上是一部译著),即李廷相翻译的《天方大化历史》(1919, p. 74) 中,含和雅弗都受到了诅咒。

[18] Babylonian Talmud, Mo’ed, vol. III “Yoma”, pp. 42-3. 根据 A.S. Hartom and M. D. Kasuto, Torah: Neviim: Ketuvim(希伯来语),1977, vol. I, p.43, 一些在黑海附近,提拉是伊朗(亦见 Kasher, op. cit, pp. 134-63)。塔木德把提拉称作萨基斯坦 (Sakistan) 意味着,它指塞西亚人 (Scythians, Sakas, Sacae)。塔木德肯定认为波斯人是雅弗的后裔。Arno Borst, Der Turmbau von Babel, 6 vols., in 4, 1957-63, 1, p. 193 在提到《巴比伦塔木德》的时候,把玛各和基塔吉 (Kitaj,即中国) 关联起来。这看起来并不可靠。

[19] 参见 Ginzberg, op. cit., I, p. 172; 和 Kim, op. cit., pp. 15-6. 转引自 Ginzberg, I, p. 173, and V, p. 194, 此处提到了世界的七十二民族之分。

[20] 参见罗伯特・H. 查尔斯 (Robert H. Charles) 的译本,1902 (1913, 1917, 新版 1927, 1972), pp. 71-8, sections 8, 10-30, 9, 1-15, 亦见 Jewish Quarterly Review 5 (1893), 6 (1894), 7(1895).

[21] 参见 David Flusser, Sefer Yosifon(希伯来语), 1978, pp. 3-9.

[22] 关于阿拉伯语材料,我使用的是法译本和英译本,很少核对阿拉伯语原文。我大大受益于金姆 1975 年出版的那部重要著作,参见 Jong-Wee Kim, op. cit.[23] 一般认为歌革和玛各是塞西亚人和东方更远处的人,参见 Sidersky, op. cit., pp. 132-4. 这个传说的一个不同寻常的分支,参见 K.J.H. Gardiner, “In quest of Gog and Magog”, Hemisphere 17, 3(March 1972), pp. 26-33.

[24] Ṭabarī, Zotenberg, I, p. 115. 亦见新版 Encyclopedia of Islam, 1971, “Ḥām”, pp. 104-5, by G. Vajda; 和 Shorter Encyclopedia of Islam, 1961, “Yāfit̲h̲”, p. 1145, by B. Heller(亦见旧版 Encylopedia of Islam, vol. 4, 1934, p. 1208)。亦可参见 Encyclopedia Judaica, 1971, vol. 12, “Noah”, col. 1191-8; Baron, op. cit., vol. VI, p. 192; 以及 Borst, op. cit., p. 334ff.

[25] Zotenberg, I, p. 114.

[26] 尤见 Kim, pp. 17-9.

[27] 参见 G. Smit, ‘Bijbel en Legende’ ij den arabischen Schrijver Jaʿqubi, 9de eeuw na Christus, 1907, p. 17.

[28] 我沿用了金姆的说法。

[29] G. 费朗 (G. Ferrand) 在一篇文章中把这些段落放到一起翻译了过来,见 G. Ferrand, “Les relations de la Chine avec le golfe persique avant l’Hégire”, pp. 131-140, 载 Mélanges Gaudefroy-Demombynes, 1935-45, Cairo,这本书是在他的另一本书的基础上拓展而成的,参见他的 Relations de voyages et textes géographiques arabes, persans et turks relatifs à l’Extrême-Orient du VIIIe au XVIIIe siècle, 1913, 1914, vol. I, pp. 47-52. 转因此 C. Barbier de Meynard and J. Pavet de Courteille, Maçoudi: Les Prairies d’Or, 1861-77, I, pp. 286-7, 289ff. ; 和 C. Pellat 的新译本,1962, vol. I, ch. XV, p. 120.1883 年荷兰学者豪茨麦 (Th. Houtsmain) 出版了雅库比的《历史》,转引自 Smit, op. cit.. 亦见 Kim, pp. 17, 20 ; 和田坂兴道 (Tazaka Kōdō):《中国における回教の伝来とその弘通》(Chūgoku ni okeru Kaikyōno denrai to sono gutsū), 两卷本,东洋文库 1964 年版第一卷第 67 页。转引自 Ch. Schefer, “Notice sur les relations des peuples musulmans avec les Chinois”, pp. 1-42 in Centenaire de l’Ecole des Langues Orientales, 1895, esp. p. 9, 这里提到十一世纪时纳马里 (Al-Namarī) 又重复了这一观点。

[30] 即便柴因统治了三百年(三百个月更可信),但看起来,它对应的是中国的始皇帝,后者于公元前 221 年到公元前 207 年在位。他的国家或王朝也叫秦,被认为是西方所说的中国、波斯语的Čin、阿拉伯语的Ṣīn、希伯来语的 Zyn 的起源(例见 P. Pelliot, Notes on Marco Polo, 1963, pp. 264-78, “Cin”)。

[31] 我引用的是 H. Yule, H. Cordier, Cathay and the Way Thither, 1915 (1966 重刊版), vol. 1, p.2, 它沿用了 Ferrand, Relations, op. cit., pp. 206-7 的说法。巴加尔当然是印度,巴拉哈 - 拉雅 (Ballaha-rāya,亲爱的国王)“苏莱曼 (Sulaiman)” 的,参见 J. Sauvaget, Relation de la Chine et de l’Inde, 1948, pp. 12, 50-1,9 世纪伊本 - 库尔达比所说的白勒海拉 (Balhara),参见 Barbier de Meynard, “Le livre des routes et des provinces par Ibn-Khordadhbeh”, Journal Asiatique 1865, pp, 227-295, 446-532, esp. pp. 256-7. 马苏第也说巴乌尔 (Baʿur,也即巴格巴尔) 是雅弗的曾孙。金姆也在《创世纪》第三十六章和《民数记》第二十二章中注意到了这个名字(应指巴勒哈南和巴兰 —— 译注),见 Kim, pp. 20-21。不过,必须指出的是,伊本 - 库尔达比用巴格布尔 (Baghbour, “天子”) 来指中国的王。卡玛德是阿穆尔(歌篾)吗?马苏第说阿穆尔是图巴尔 (Tubal,雅库比写作 Subil, 苏比尔) 的儿子,或者说,是马达伊 (Madai) 的父亲。德埃贝洛 (D’Herbelot, 1697) 说秦是雅弗的长子,参见 Tazaka, op. cit., pp. 64-. Baron, op. cit., VI, p. 192 也提到了穆卡达西 (Muqaddasī, c. 985-990),但我没能找到出处。

[32] 关于阿夫里敦,尤见 Kim, pp. 14-6, 25-6, 他依据的是塔巴里。

[33] 大约公元四世纪的中文材料讨论过世界四(五)王。这些材料的分析比圣经更符合现实,并且不认为相距遥远的民族有同样的起源。参见 P. Pelliot, “La théorie des quatre Fils du Ciel”, T’oung Pao 22 (1923), pp. 97-125; G. Ferrand, “Les rois du monde”, Bullertin, School of Oriental and African Studies 6 (1931), pp. 329-39; 和 Kim, pp. 65-71, 134. 类似的阿拉伯语材料有 “苏莱曼”(Sauvaget, pp. 12, 21, 50-1, 62);艾布・扎伊德 (Ferrand, p. 87);伊本 - 库尔达比 (Ibn-Khurdadhbeh, de Meynard, pp. 256-7, 515);马苏第 (Pellat, I, p. 129)。

[34] 关于盘古和中国的创世神话(现有的相关记录不早于公元 3 世纪),例见 Christie, op. cit., pp. 46-63。

[35] 可见于中国开封犹太人 1489 年的铭文,参见 Leslie, op. cit., p. 98. 明朝和清初的中国穆斯林作家把这个名字简写为阿丹,但到十九世纪的时候,又出现了相同的合成词。例见 1849 年的非穆斯林材料,俞正燮《癸巳存稿》,1882 年版,卷十三,第 20a 页 “回回教” 部分。作者在那里从伊斯兰的材料出发描述了伊斯兰(转引自 Tazaka, op. cit., I, p. 65)。

[36] George Horn, Arca Noae, 1666, 参见 Pinot, op. cit., pp. 207-9 以及 Rule, op. cit., pp. 395-6.

[37] 耶稣会索隐派傅圣泽在大约 1710-12 年写到这点,参见 Rule, p. 450. 老彭见《论语・述而》第七。

[38] 参见 Pinot, p. 196; Rule, p. 395; A.H. Rowbotham, “The Jesuit Figurists and Eighteenth Century Religious Thought”, Journal of the History of Ideas 17 (1956), pp. 471-485, esp. pp. 471-2. 斯宾诺莎、狄德罗、伏尔泰等人都在批判宗教正统时利用了这个前亚当论题。

[39] 虽然现在已经过时了,但早期霍恩在普世史上做出的这番努力,并不比十九和二十世纪的类似尝试更糟糕。参见谢赞泰 (Tse Tsan Tai):《创世。伊甸园的真实位置。和中国人的起源》(The Creation. The Real Situation of Eden. And the Origin of the Chinese), 1914, H.K.。谢赞泰认为,示拿地(《创世纪》第十章)就是中国 (p. 3),伊甸园在中国的突厥斯坦 (p. 5),伏羲是以诺,女娲是诺亚,神农是闪 (pp. 11, 24),他们都在中国生活。雅弗的后裔是欧洲人,含的后裔是非洲人、印度人和阿拉伯人(原文如此),而闪则是包括中国人在内的亚洲人之父。应该指出的是,他认为希伯来人是中国人的后裔 (p. 31),因此他们虽然不是阿拉伯人,但也算闪族人。

[40] Rowbotham, op.cit., p. 476; Rule, p. 429; 和 H. Bernard-Maître, Sagesse chinoise et philosophie chrétienne, 1935, pp. 151-2. De prémare, 1728, 指出《春秋》(一说为孔子所作)是在以诺一本古书的基础上写成的。圣贤尧帝是约坍,闪的曾曾孙。参见 Bernard-Maître。

[41] 中文史料让耶稣会士和其他基督教学者深感担忧。犹太教和穆斯林学者则不太关注这些危险的材料。

[42] 参见 Rule, pp. 448-9. 根据索隐派的白晋、傅圣泽和马若瑟(温谷子),早期中文经典中可以找到一些预示后来犹太教和基督教的想法。他们主张 “中国人是诺亚之子的后裔,他们保留了原始启示的痕迹(遗迹),他们的书是先知的预言”(参见 Rule, p. 402)。亦见 Rowbotham, pp. 473, 475, 477-8. 在抵达并占领东北亚的时候,雅弗的后人带来了古代的律法,参见 A. H. Rowbotham, Missionary and Mandarin, 1942 (1966), p. 122. 据我所知,在穆斯林的材料中找不到这种形式的基督教索隐派的奇想(但参见下面中国穆斯林的类似想法)。塔巴里 (Zotenberg, I, p. 114) 写到了 “易卜拉欣的书和穆萨的律法”。

[43] 中文穆斯林文献写作努海。开封犹太社区的铭文(1512,1663a,1679 和竖板)写作女娲,等于是传说中大约公元前 3000 年伏羲皇帝的妹妹和妻子,后者所处的日期可以与之相比。这当然是蓄意为之,但很难说是严肃的。D.D. Leslie, “Some Notes on the Jewish Inscriptions of K’aifeng”, Journal of the American Oriental Society 82 (1962), pp. 346-361, esp. p. 348. 关于女娲 (Nu-kua),例见 Christie, pp. 85-90.

[44] 见 Rule, p. 401. 转引自 John Barrow, Travels in China, 1804(1972 重刊), pp. 432-3. Beurrier, Speculum…, 1663 也认为伏羲是闪的儿子或侄子。

[45] 英译文,1853, Hakluyt Society XIV, XV, vol.1, p. 12.

[46] 参见 Rowbotham, 1956, op.cit., p. 477; and p. 478:“远东人是闪的后裔”。亦见 Guignes, Mémoire dans lequel on prouve que les chinois son tune colonie égyptienne, 1759(或 1760), p. 33:“des descendants de Sem ont peuplé la Chine.(最早的中国人是闪的后裔。)”《圣经》就与东方各民族相关的部分而言,并没有说闪在亚洲有什么特别的地位。例见 Jewish Encyclopedia, 1904, vol. 4, p. 198.

[47] 这可能是耶稣会士基歇尔 (Athanasius Kircher) 在 1654 年提出的,参见 Duyvendak, op. cit., p. 5 转引自 Rule, p. 402. 这不完全与主流的传统相悖,因为按主流的说法,巴比伦人和亚述人也经宁录而源于含(《创世纪》第十章)。

[48] 王岱舆:《正教真铨》,1642(现存的最早的中文穆斯林著作);马注:《清真指南》,1683,卷二,第 2a 页。亦见 Tazaka, op. cit., p. 75. 对这些和其他著作的详细分析,参见我的《伊斯兰汉籍考》,D.D. Leslie, Islamic Literature in Chinese, Late Ming and Early Ch’ing: Books, Authors and Associates, Canberra, 1981.

[49] 刘智:《天方至圣实录》,大约初版于 1785 年,卷 1,第 4a 页;亦见 I. Mason, The Arabian Prophet: (A Life of Mohammed from Chinese and Arabic Sources), 1921, p.13. 用赤泥来指中国表明刘智是在引用外文材料。关于这个材料的最可能的波斯语(而非阿拉伯语)出处,参见 Leslie, ibid., pp. 49-50; 和 D.D. Leslie, M. Wassel, “Arabic and Persian sources used by Liu Chih”, Central Asiatic Journal 26 (1982), pp. 78-104, esp. p. 94.

[50] 原文为 “努海命子治水于四方。四方因有人焉。长子曰三穆,传圣光者也,世守中土,即今之天方。次子曰哈穆,治于西土,即今之欧日巴。三子曰雅伏西,治于东土,即今之赤泥。”

[51] 例见 Tazaka, p. 65; 以及 G. Devéria, “Origine de l’Islamisme en Chine”, Centenaire de l’Ecole des Langues Orientales, 1895, pp. 305-355, esp. P. 321.

[52] 李焕乙:《清真先正言行略》,1874,序;蓝子羲:《天房正学》,1861(1925 年版),卷七,第 3-7 页。

[53] 昆仑山阳应为昆仑山南,李渡南原文解作了昆仑山西。—— 译注

[54] 有一些材料暗示神农就是闪。但相关的注解没有给出相应的阿拉伯名字。

[55] 我写了一篇《中文材料中的旧约与圣经人物》(“The Old Testament and Biblical Figures in Chinese Sources”),尚未发表。(这篇文章后发表于”The Old Testament and biblical figures in Chinese sources,” Sino judaica 1 (1991), pp.37-46; 后又收入了 Anson H. Laytner and Jordan Paper eds. The Chinese Jews of Kaifeng, Lexington Books, 2017。—— 译注)

本文翻译不作商业用途,原文内容不代表本站或译者立场。若要转载,请留言或者邮件联系。

Posted in 中东 , 中亚 , 编译Tagged 亚洲 , 种族

独立网站:tyingknots.net

微信公众号 ID:tying_knots

【倾情推荐】订阅 Newsletter

成为小结的微信好友:tyingknots2020

我们来信、投稿与合作的联系地址是:[email protected]

目次(持续更新)

- About us | 一起来结绳吧!

- 进口、洄游与误归:三文鱼的驯养经济与后新冠时代的多物种认识论

- 口罩为何引起热议

- 结绳系疫 | 错过新冠革命:后见之明与民族志知识

- 结绳系疫 | 后疫情时代的后见之明与具体研究

- Corona 读书会第 23 期 | 医疗基建 Medical Infrastructure

- 新冠疫情会长久地改变洗手习惯吗?

- Corona 读书会第 6 期 | 动物、病毒与人类世

- 非男即女?:生物学家有话说

- Graeber | 中文里的格雷伯

- David Graeber | 萨林斯悼念格雷伯

- David Graeber | 论飞行汽车和利润下降

- Graeber+Piketty | 劫富:关于资本,债务和未来的交流

- David Graeber | 傻屌:解开 “领带悖论”

- David Graeber | 过于关怀是工人阶级的诅咒

- Graeber | 互助也是一种激进:恢复 “冲突与和平之真正比例”

- 国际聋人周的礼物:一份人类学书单

- 「修车大水,就是我想要的生活」—— 自我去稳定化(self-precaritizing)的「三和大神」

- 算法文化与劳动分工:启蒙运动中的计算

- Graeber | (反)全球化运动与新新左派

- 书讯 | 英文人类学新著 | 2020 年 9-10 月

- 欧洲以东,亚洲以西:后冷战世界下的中亚(上)

- 欧洲以东,亚洲以西:后冷战世界下的中亚(下)

- Corona 读书会第 30 期 | 把 XX 作为 XX:方法、地方与有机知识分子

- Graeber | 如何改变人类历史的进程(至少是已经发生的那部分)

- Graeber | 大学死了吗?人类学与职业管理阶层的兴起

- 马克思、韦伯、格雷伯:学术与政治的三种面向

- Corona 读书会第 7 期 | 全球公卫中的跨国人道主义 Transnational Humanitarianism

- 书讯 | 英文人类学新著 | 2020 年夏季

- Corona 读书会第 28 期 | 大坝与水利政治

- 特朗普人类学(一):手、谎言、# 魔法抵抗

- Graeber 丨格雷伯与科层中国:从《规则的乌托邦》说起

- 黑色海娜:对苯二胺、孔雀与不存在的身体

- Corona 读书会第 32 期 | 松茸的时日

- 编辑手记 | 《末日松茸》:一本没有参考文献的民族志

- 影视造梦:横店 “路人甲” 们的生活群像

- 全球运动的田野回声 | 2019 年全球社运的人类学实验课

- 全球运动的田野回声 | 伊拉克抗争:为每个人而革命,也为 “小丑”

- 哀恸的哲学:“孩子带来了冰河时代的那种焦虑”

- 书讯 | 英文人类学新著 | 2020 年 11-12 月

- 从丁真到拉姆:直播时代的少数民族旅游开发

- 资本主义,共产主义,基督教,和圣诞节

- 结绳志的二零二零

- “两头婚” 的实景与幻象

- 全球运动的田野回声 | 哥伦比亚 2019 年的抗争行动:不期而遇如何构建共同未来的想象

- 全球运动的田野回声 | 2019-20 年智利抗争:与废墟同在

- 在炉边和在狩猎的女人们

- 全球运动的田野回声 | 坚持与归属:重思印度新德里反《公民身份法》修正案运动的起落

- 无母体的子宫,无身体的器官

- 为什么疫苗是一个社会问题?

- 中国大移民中的孩子们:对话 Rachel Murphy

- 东北 | 东北完了吗?否思通化的 “官本位文化”

- 与系统周旋:关于骑手劳动过程的田野观察 | 做骑手的大学生朋友①

- 被绕开的劳动法:外卖平台发展史与骑手劳动关系的变迁 | 做骑手的大学生朋友②

- 平台内外的外送江湖骑士联盟 | 做骑手的大学生朋友③

- 春节特刊・乐 | 为何春晚不再欢乐 ——Fun 的社会性

- 春节特刊・情 | 三代女性的离散与游牧

- 春节特刊・婚 | 先恋爱,后结婚?

- 春节特刊・牛 | 牛的人类学

- 人口贩卖:历史延续与全球难题 | 一份书单

- 全球运动的田野回声 | 厄瓜多尔的社会运动:从 2019 年十月抗争到新冠疫情

- 世界母语日与母语政治的变迁

- “无障碍” 之障 | 实时字幕、聋听空间与沟通劳动

- 书讯 | 英文人类学新著 | 2021 年 1-2 月

- 人类学的当务之急是什么?

- 聚焦乌俄 | 最不幸的一代

- 乌克兰书单:超越霸权之眼的民族志视角

- 国际 HPV 知晓日 | 一则关于 HPV 的故事

- 三八节快乐 | 听她们说

- 它们 | 第六次大灭绝中的多物种关怀

- HAU:民族志理论的回归?

- 树 | 它们孤独地生长,悲惨地死去

- 系统人会梦见行动与价值吗?

- 红毛猩猩 | 如何评价 “不止人类” 的照护

- 红色圣女米歇尔与巴黎公社的太平洋原住民遗产

- 大灭绝时期,什么样的命才是命

- 排华与反穆:种族主义的跨国交织

- 李晋:利奥塔之死

- 在工业区与盆栽相依为命

- 照料濒死的河道

- 寇大夫的诊所

- 悼念 | 马歇尔・萨林斯与保罗・拉比诺

- 下一次还将是烈火:反思明尼苏达警察执法暴力的再起

- 为社会而艺术? 社会介入式艺术与人类学的一次圆桌式偶遇

- 与深圳握手:美国人类学家马立安的艺术实践

- 反高校性骚扰:如何将 “网络风暴” 变为 “制度性防范”?

- 实验艺术,也是女性主义民族志的实验 —— 评《实验北京:中国当代艺术中的性别与全球化》

- 阿兰达蒂・罗伊:作为 “危机制造机” 的政府正将印度拖入地狱

- 打字、身体与性别:从 “打字女孩” 到 “技术直男”

- 迪士尼乐园:没有蜘蛛侠的墓碑,没有入场券的童年

- 动物保护:本体论层面上的「意索政治」

- 爆炸的预燃与回声:黎巴嫩十月十七日革命及其余波

- 五一 国际 劳动 人类学

- 民族视阈:本真性的想象,多样性的局限

- 生病的茶园

- 书单:群众科学到国士无双

- 达尔维什:我们也爱生命

- 在世界环境日演练它们的诗歌

- 高考备考与人生治理(上)

- 高考备考与人生治理(下)

- 高考制度、中国家长与命运的竞赛

- 自由的塞内加尔,非洲的音乐与政治

- 邂逅 “灵”:与海豚的眼神交汇

- 全球人类学动议:避免认知开采主义,增加知识多元性

- 六月节 Juneteenth | 来自黑色读书会的礼物

- 雅弗在中国