巴西酷兒文學《加西亞士官》中譯

本篇譯文之發佈僅以學習交流為目的。未經書面許可,請勿轉載。

Sargento Garcia 加西亞士官[1]

[巴西]卡約·費爾南多·阿布魯(Caio Fernando Abreu)鄭遠濤 譯

懷念Luíza Felpuda[2]

1

「赫爾墨斯。」鞭子嗖地抽打在磨花了的木桌上。他提高聲音重複,幾乎是叫喊,幾乎帶著怒氣。「我在叫赫爾墨斯。是哪個蠢貨?」[3]

我從房間後部走上前來。

「是我。」

「是我,長官。再說一遍。」

別人在看,都和我一樣赤精大條。我只聽見風扇的生鏽葉片在天花板上嘎嘎轉動,但我知道他們都在低聲偷笑,興奮地輕推著彼此。在他身後,石膏批盪的牆壁已經斑駁,一個漆成海軍藍的窗子開向庭院,院裏種滿了樹幹下半截塗白的肉桂樹。樹冠上沒有一絲風。空氣中瀰漫著溫熱的馬糞味和男性髒髒的身體氣息,被暑氣蒸得疲軟的蒼蠅,暈乎乎地互相撞來撞去。還有我,突然身處房間的中央,比別人更加赤裸。汗滴從我腋窩淌下。

「你耳朵聾嗎,白癡?」

「沒有。沒有,士官。」

「是『長官』。」

「長官。」

「為什麼喊你名字不答應?」

「沒聽到。對不起,我⋯⋯」

「沒聽到,長官。再說一遍。」

「沒聽到,長官。」

他似乎忍著笑,皺起眉頭,雙眉相連在鼻梁上方形成銳角,幾乎遮沒了一雙冷冷如蛇的綠眼睛。那叢濃密的鬍髭是濕嘴唇上微微分開的黑絨幕,又像在口邊爬動的毛毛蟲,令我生厭。

「耳朵裏堵了蠟嗎,呆子?」

他看看周圍,尋求支持,提供許可。房間裏傳開一種釋然,男性們放膽笑著。我能看見我右手邊那肋骨骨折的德國仔,張口缺牙,笑震撼著他的腹部,骨頭末端幾乎要刺穿皮膚。還看見那魁梧的土生黑人,他軟塌塌的陰囊。

「沒有,長官。」

「屁股裏面呢?」

那一片笑聲剎住了。又是吊扇扇葉刮擦著沉默,好像西部片裏開槍前的一秒鐘。他逐個審視那些男性。笑聲再起,很銳利。那根肋骨的末端在空氣中震顫,「同我哥在鄉下的時候有一次出了意外。」肉桂樹樹頂的葉子紋絲不動。那軟塌塌的陰囊彷彿裏面一無所有,「我是黑帶,曉得?」一隻蒼蠅在我眼睛旁撲搧。我眨了眨眼。

「甭管它。也不要眨眼,笨蛋。我叫你眨才眨。」

他站起來向我走近。白T恤胳膊底下大塊汗跡,漫至胸前,短馬鞭,鞭頭又緊又挺,有節奏地拍打著他幾乎推平的頭髮,因髮油而膩硬,頭髮貼著頭皮。猛可裏,鞭子衝我臉上飛來,改道於咫尺以外,呼呼抽打在他的軍靴上。我不禁戰慄。當著五六個赤裸的男子露出自己白白的、很可能在發抖的屁股,我感覺這太荒謬了。那毛毛蟲收縮身體,一條撒了鹽的蛞蝓[4],絨幕拉到一邊。他的左犬牙閃了閃金光。

「怕呀,嬌小子?」

「沒有,長官。是因為——」

鞭子又一次抽打在軍靴上。皮革摩擦皮革。乾的。整個房間似乎都跟著我在戰慄。牆上,卡斯特洛·布朗庫元帥[5]的肖像擺盪著。笑聲停止了。但是除了我頭腦裏嗡嗡鳴叫的溫熱血流、吊扇生鏽的扇葉、蒼蠅笨重的飛行,我也分辨出一種氣喘吁吁,油膩、噁心。旁人在等待。我在等待。鬥獸場上的基督徒也是這樣?我漫無邊際地想到。獅子先玩弄他的獵物,腳爪當空亂舞,致命打擊在後。

「這裏由我來說話,懂嗎?」

「懂的,長官。」

「只說『是,長官』或『不是,長官』。懂嗎?」

「是,長官。」

靠得這樣近,氣味裏含有人與馬的汗臊、溫熱的糞便、苜蓿芽、香菸和髮油。頭保持不動,我也感到他那蛇一般的眼睛徐徐周遊了我的身體。百無聊賴的獅子,斯巴達將軍,如此仔細,細到足以發現藏在我右邊大腿上鐵絲網造成的傷疤、我頭髮裏被石頭擊中而縫過的三針、小胎記、小瑕疵,甚至連我都不認得的,我皮膚上每一個疣子與最隱秘的記號。他用牙齒移動了香菸,滾燙的菸絲幾乎從我臉上掠過。發達的胸脯上的乳頭掃過我的肩。我再次戰慄。

「嬌娃娃,呃?文質彬彬的類型是吧?要是給我逮到你行差踏錯,保準叫你擔待不住,小底迪。」

別的男性都站不安穩,很浮躁。羅馬人,想要見血。鞭子、軍靴、爆裂。

「立——正!」

我伸直了脊骨。脖子僵硬,疼痛。雙手彷彿只是些脆弱的骨頭,沒有皮肉肌腱。他用鞋跟踩滅了菸,向旁邊吐了口唾沫。

「稍——息!」

他迅速旋轉腳踵,回到桌邊去。我雙手放背後交叉,努力而徒勞地遮擋裸露的臀部。越過肉桂樹梢頭,藍天上沒有一朵雲。但是下面,那條河的沿岸,天邊已微泛紅色。有人一掌拍死一隻蒼蠅。

「安靜,你們這些飯桶!」

他打量我的胸脯,然後眼睛再俯低了一點。

「所以你是那個赫爾墨斯?」

「是,長官。」

「確定?」

「是,長官。」

「可是你從哪兒搞來的這麼個名字?」

「不知道,長官。」

他微微一笑。我預感有一輪攻擊。我近乎佩服他的控制能力,把那群暴徒的反應握於股掌,在他看來我也是其中一員。多汁的獵物,虛弱而無力抵抗的肉體。如傻瓜一般,我想到寬銀幕電影中被群獅圍困的Deborah Kerr,特藝七彩片,白色長衣,手持玫瑰花,我祖母家屋子裏的一幅老畫像,聖女則濟利亞(Cecília)在群獅之間,抑或是Jean Simmons?教義問答手冊裏的人物,基督徒在死刑面前被迫否認其信仰,利馬神父帶著剃頭匠的女兒私奔,這人想必變成了一隻無頭驢子,那女兒,不是神父或剃頭匠。沉默在增長。一匹形容不整的馬穿過蕩然寂寥的空間——那窗子、舞台、銀幕,我思緒奔馳,Steve Reeves或Victor Mature,孤身在競技場上,汗流滿胸,烈士,掐住獅子的咽喉,在他如海格力斯[6]一般戮力之際,他的嘴角——不是,是雙唇合縫處——向下彎曲,英雄制服了頭上有角的兇殘野獸。一隻蒼蠅在我鼻尖上著陸。

「難道你是在野草叢裏被撿來的?」

我臉上火辣辣的。他在那頂倒置的軍用小頭盔裏撳滅了香菸,頭盔托在三桿交疊的步槍上。然後他第一次正眼看我,目不轉睛,鼻梁隔開呈銳角的眉頭,眼神深沉,鷹隼盯著獵物般,犀利。那蒼蠅飛離了我的鼻尖。

不要傷害我,我用力地想,我十七歲,快十八歲了,喜歡畫畫,我的房間有一張守護天使,鑲在破損的畫框裏,窗子開向一叢茉莉花,我夏天暈乎乎的,長官,會感到一種甜甜的噁心,一整夜,夜夜如是,整個夏天,有時光著身子爬出窗外,血脈裏正在發生一點我不太明白的東西,然後我翻開《一千零一夜》試著看書,長官,「你是個地道的托缽僧,慣於淡泊寧靜地度日,遠離塵世紛擾」,第二天早晨我媽媽總是說我黑眼圈很濃,我上衛生間時她要敲門翻來覆去地說那張娜拉·萊昂(Nara Leão)唱片非常煩人,還說我畫畫要適可而止,因為我已經十七歲,快十八歲了,還這樣庸庸碌碌,長官,沒一個朋友,只有這乾乾的眩暈,因為生活才剛剛開始,一大堆我不明白的事,天天早晨,長官,永永遠遠,阿門。

如流星一般,火花在我眼前掠過。我怕自己會暈倒。但那些肉桂樹最高處的葉子開始晃動。太陽已差不多沉進瓜伊巴河。不知是因為他的眼神,因為鼻子上沒了蒼蠅,因為我的故事,因為河上吹來的微風抑或單純的疲倦,我就在那一瞬間不再討厭他了。彷彿是誰換了電台頻道。這個台,我模糊地感到,沒有噪聲的干擾。

「所以,赫爾墨斯先生,你患有扁平足、心跳過速和低血壓?醫生跟我說的。而且是你在承擔家計?」

「是的,長官」,我連忙說謊。那醫生是我爸的朋友。一個疑慮閃過我的腦子:要是他發現了呢?不過我確定,他已經知道。一直如此,原先就知道。我活動活動肩膀,輕鬆了些。我深深望進他眼睛冷冷的深處。

「你在工作?」

「是的,長官。」又一個謊。

「哪兒?」

「寫字樓,長官。」

「上學嗎?」

「上的,長官。」

「學什麼?」

「預科,長官。」

「準備考什麼科目?工程學,法學,醫學?」

「不是,長官。」

「牙醫學?農學?獸醫學?」

「哲學,長官。」

一股電流傳到其餘各人身上。我等著他的又一次攻擊。或者取笑。他再次給我檢查,很慢。那是尊重?是憐憫?在我肚臍下方,他目光勾留。他又點了根菸,Continental牌無濾嘴,我看得見,那打火機是一顆子彈的形狀。他張望窗外。他應當看見了河上發紅的天空,天的橙色,近乎紫色的雲在島嶼組成的天際線上層層疊疊。他的目光再次向我投來。瞳孔如此緊縮,那綠色虹膜看似平滑的玻璃,很容易破碎。

「好了,哲學家先生,你被豁免了為祖國服役的義務。你的證書三個月以後會製作完成。你可以穿衣服了。」他轉過眼睛,看著德國仔、那黑人、其餘的男性。「你們哪,文盲,豬玀臉上應該露出一點羞恥來,對照下這位小夥子的榜樣。人家不單承擔起家計,將來還能夠辯論哲學,而你們只會像牲口似的一直低頭吃草吃到死。」

我向門口走去,得意非凡,步子彷彿一片遊蕩的樹葉,在傍晚的風中跳舞。他們給我讓出了一條路。遲鈍的、落敗的人。走進另一個房間前,我聽見鞭子抽在黑軍靴上的響聲。

「立正!你們以為這裏由得你們撒野?」

2

停在鐵門前,我直視太陽。我的老把戲了:周圍一切燦爛到極點,以至於向對立面轉化而陷入昏暗,充滿了陰影和倒映,它們逐漸浮現出物體的形態,或僅僅在我面前的空間裏自由舞動,不形成什麼。正是這些引起我的興趣,它們在空氣中散漫地飄舞,並不構成雲朵、樹木或房屋的一部分。我不知道當我的雙眼重新適應了光線,把一切歸置原位之後它們會去哪兒:房屋——牆、窗、門;樹木——樹幹、枝椏、葉子;雲朵——一絮絮一團團,有的很白,有的暈染著色彩。樣樣事物都完整而自足,以數量無限的成分統合在一起。但是那些沒有參與到任何形態之中的陰影和倒映,它們隱匿何處?事物的游離部分到哪裏去了?是潛藏到我的眼底,等待另一次眩光來浮出表面嗎?抑或就在實實在在的事物當中,懸虛置空,介於事物整體的一個部分之終,與另一個小部分之始?如同真實背後,有一種陰影或光的精神,彷似明暗對照技法一般,隱藏於一棵樹的主幹裏深而又深的地方,或一塊磚與另一塊磚之間,或兩縷雲絮之中——在哪兒?院子裏陣陣蟬鳴,周圍很多樹幹塗白的肉桂樹。

我深深呼吸,略聳著肩吞下更多的空氣。我整個身體從來沒有像這樣煥然一新。我開始走下山坡,把軍營拋在身後。火球低懸,是沉向河裏的太陽。我搖了搖一棵瑪納卡樹,一陣甜香的雨灑落頭上。在第一個轉彎的地方,那輛雪佛蘭舊車在我身邊停了下來。像一隻灰色大蝙蝠。

「往城裏去?」

我彷彿吃了一驚似的窺看車內。他靠向窗前,陽光照耀著他的微笑,令他嘴巴左側一隻鑲金犬牙亮閃閃的。

「載你一程?」

「到亞真尼亞(Azenha)大街我就搭上電車了。」

「在那兒把你放下唄。」他說著便打開了車門。

我鑽進車子。他把嘴上的菸從一邊移到另一邊,手拉到第一檔。窗子灌進風來,我頭髮飄飄。他拿下香菸——Continental牌無濾嘴,我先已看到——用發黃的拇指和食指夾著,向窗外吐了口唾沫,然後對我看過來。

「剛才有點怕我吧?」

他不再像獅子或斯巴達將軍了。這聲音和藹的人,是個坐在方向盤前開自家車的平凡男子。我從口袋掏出一小包口香糖,慢慢掀開包裝,也沒問他要不要,便咀嚼起來。糖衣破裂,一股涼涼的氣息衝開我的喉嚨。我大口吸氣,讓喉嚨越發感覺涼快。

「不知道。」我差點沒添上個「長官」,不禁心中暗笑。「唔,開頭是有一點啦。後來我看出您是在我這邊的。」

「不是『您』:加西亞,那幫人全都喊我加西亞的。路易斯·加西亞·德·蘇扎。加西亞士官。」他作勢敬個軍禮,拿開嘴上的香煙,再唾了一次。「所以你意思是我在你這邊?」我要說一點什麼,但是他不讓。汽車已行駛到山腳。「我馬上就看出你和別人不同。」他看了我一眼。我儘管不冷也不害怕,卻在座位上縮小。「我一天到晚得要應付粗人,那也不必提了。這時候來了個你這樣的斯文小夥子,馬上就注意到了。」他摸了摸鬍髭。「所以你說你將來會成為哲學家,呃?給我講講,你的生活哲學是怎樣的?」

「生活哲學嗎?」我使勁嚼口香糖,但糖味已經消失了。「不知道。前些天我在讀一個人的書,萊布尼茨,那個提出單子論的,聽說過麼?」

「啥論來著?」

「單子論。他是這麼一個人,他說宇宙裏一切都是『單子』。好比關著的窗,好比盒子。單子,明白嗎?單子是各各分離的。」他皺起眉頭,來了興趣,也說不定是一頭霧水。我繼續道:「不可交流,明白嗎?這樣的事物彼此之間基本上毫無關係。」

「一切嗎?」

「嗯,一切,我想是的。每座房子、每個人,都是單子。動物、植物,莫不如此。每個都是單子,互相隔絕。」

他踩住煞車,我雙手伸向前方。

「可是你真信這個?」

「我想是的。」

「唔,實話說,我聽不懂這些東西。我一天到晚在軍營待著,裏頭那幫粗人比老媽子的手都粗糙。對他們必須也用那樣的法子,下狠勁兒,用駕馭牛馬的架勢督促,不然就被人扣住後頸騎到你頭上,鬧得沸反盈天了。我沒有閒工夫思考宇宙的問題。但我覺得挺棒的。」他聲音柔和下來,隨即又變得強硬。「我的生活哲學很簡單:壓住別人,別讓他們壓你。沒有什麼彈子不彈子的。但是你這小夥子前面的路很長。知道我幾歲嗎?」他審視我的臉。我沒有說話。「唔,我三十三。我像你這麼大的時候還懵懵懂懂,在邊境上槍殺走私者。是軍營讓我回歸正軌的,否則我會淪為罪犯。生活教我要放開胸襟,容納一切。我惟獨受不了共產黨。不過感謝上帝,革命[7]收拾了那幫狗崽子。我學會了為自己打算,哲學家,學會了竭盡全力捍衛自己。」他把香菸扔了出去,聲音又一次變得柔和。「但是你不同。」

我加倍用力地嚼口香糖,比橡膠更沒有味道。

「如何不同?」

他把目光對準了我。雖然風從敞開的車窗吹進來,車裏有一種溫厚,在他與我的如煙氛圍中安頓下來。也許單子之間有橋,我想著,咬到了舌尖。

「就是斯文小夥子,有教養,又帥氣。」他轉了個急彎,輪胎吱吱響。「哎,你真是現在就得走嗎?」

「不是馬上。但如果我很晚才到家,我媽會大發雷霆。」

再開兩個街口,我們就會到達卡斯特洛電影院前面的電車站了。我必須快快說一點或者做一點什麼,卻不知所措,心跳奇快如奔馬,掌心冒汗。我看了看他,他始終看著我。亞真尼亞區低矮的房屋掠過眼前,屋頂坡斜,彷彿倒向彼此,一堵粉色牆,一扇藍窗,一個綠門,一隻黑貓偎在白色的窗前,一個戴黃色頭巾的女子在叫著某人的名字,墓園凸起脊線,一個跳繩的女孩,柏樹被拋在後面。他伸出手。我以為他要換檔,但他的手指越過了操縱桿,落在我大腿上。

「哎,你不願意跟我到這邊一個地方來嗎?」

「什麼地方?」我怕自己會變了聲音,說出來卻語氣平穩。

那手如蜘蛛般慢慢爬上來,在我大腿內側滑動,捏著,帶有溫熱。

「很好的地方。我們在那兒可以自在隨意一些,你知道吧。不會有人打擾。想要來麼?」

我們已經過了電車站。在下面,小河匯流進瓜伊巴湖的地方,只有半個太陽還浮在水上。此時在日本應該是晨光熹微吧——對蹠點,單子——我在這種時刻總有這些想法。我感到世界無比之大,充滿了未知的東西。無所謂好壞。散漫的事物,譬如那些位於其他事物之中的倒映和陰影,彷彿也不存在,只等待我們目眩神搖那一瞬才出現,載沉載浮於我們可觸摸的事物當中。這樣說好了:在我們可觸摸的事物內裏,也隱匿著難以看見的鮮活,惟當眼睛被光充溢到可以瞥見可觸摸之中的不可見者,方能見之。我不知道。

「給我根菸。」我要求。他點了菸。我咳嗽。我爸抓著一條皮帶,現在你得把整包菸給我吸完,窩囊廢,哪來的你這麼個野種。那溫熱的手越移越高,掀開襯衣,一隻手指在我肚臍上揉了又捏,再和其他手指聚攏,毛茸茸的蜘蛛,向下蠕動,在我雙腿之間推進。

「你想要的。我看得出你現在一門心思都在這上面。」

他抓住我的手,拉到他的雙腿間。我的手指張開一點。堅硬,緊張,僵直。幾乎迸裂那綠色的褲子。我摸它會動,還在膨脹。喚起時充滿血液的多孔穴狀結構。我表哥衝著我叫道:娘娘腔、小娘們,嘎嘎哈哈。風吹亂了瑞丹桑公園的綠陰、若昂·佩索阿大道的椰樹。娘娘腔、小娘們,嘎嘎哈哈。不行,我不知道。

「我從來沒有做過。」

他彷彿很愉快。

「怎麼會呀。從來沒有?愣頭青的時候也沒有嗎?沒在小河邊胡鬧過一兩回?跟女人也沒有?跟小娼婦呢?我不相信。沒有在母馬身上蹭過?大小夥子了。」

「是真的。」

他換檔減了速,向我挨過來。

「那麼我來教你。想要嗎?」

我深吸了口氣,忽然頭暈起來。從房子裏、從樹和雲的內部,隱伏的陰影和倒映在窺看,等待我再一次直視太陽。但太陽已經沉入河中。光芒在夜裏也會靜靜熟睡,消形匿跡,潛藏於事物之中。無人知道,包括我。

「想要。」我說。

3

我想停下來的,卻控制不了自己的腳步,心思向四面八方奔突,遠遠跟隨他走上那斜坡:「你也知道,總有些人好管閒事,最好我走前頭,在藍色大門那邊等,慢慢地過來,就好像不認識我,好像你一輩子沒有見過我。」好像我一輩子沒有見過他一樣,我順著那一小片綠地前行,雙手插褲兜,菸繼續燃著,在大門那裏迅速回顧了一眼我便忽然隱沒其後,猶如被釣鉤勾了進去。我潛入他身後的陰影。爬上水泥台階,推開半掩的門,舊木板,開裂的玻璃,進了暗沉沉的、帶霉味和陳舊菸味的前廳,萎謝的花漂浮在黏糊糊的水中。

「一如既往囉?」那女人問——是個男人,我留神看真切了些,幾乎立刻在腦子裏糾正自己——穿一件彩色的夾袍,上面紅跡斑斑,番茄汁、唇膏印、指甲油或血。「不賴嘛,士官先生。」他(她)眨眨眼,既向士官也向我。「這是您的俘虜?」

「認識伊莎朵拉麼?」

濕濕的手戴滿了戒指,長長的紅指甲顏色斑駁,和那扇門相彷。我和她握手,她笑了。

「伊莎朵拉,寶貝。沒聽說過?伊莎朵拉·鄧肯,舞蹈家。最優雅、最美妙的女人,是我的偶像,我迷戀她,所以採用了她的名字。不然你可以想像我還用著親愛的媽媽給我的名字,叫做瓦爾德米爾麼?可憐的,她原也是一番好意。但是那名字,唉,啥名字呀,俗不可耐。所以我改了。倘若天主垂愛,有朝一日我也會被自己的圍巾纏到斷氣的。沒有比這樣更別緻的了吧?」

「很酷。」我說。

士官也笑,搓著雙手。

「甭管他,伊莎朵拉。他有些害羞。說這是他第一次。」

「天哪。人高馬大的。從來沒做過麼,親愛的?向阿姨發誓,真沒有?」她手按著我的肩膀,戒指上一塊石頭輕輕擦著我的脖子,她眼珠一轉。「給你的伊莎朵拉講真話,全部屬實,並無半點虛假。你從來沒做過,小夥子?」我努力微笑,嘴角顫抖。她說個不停,小眼睛有點鬥雞眼,藍幽幽的。「噯,放鬆嘛,沒事兒的。人生總會有第一次,是個歷史時刻哦,小寶貝。值得慶賀一下。來一杯,官長?這兒有您喜歡的那種極品卡夏莎[8]。」

「這年輕人還要趕路。」

伊莎朵拉促狹地眨眼,因塗染而變硬的睫毛落了一點黑色碎屑在面頰上。

「趕路,呃?懂了。桌上可不是天天能有小鮮肉的呀。品質第一,對吧,官長?」他笑了。她手上揮舞那鑰匙,一時間,我想到獨立日遊行時領頭的棒操隊員,把綁滿彩帶的棍棒拋向空中。「好啦好啦,讓我帶這一對情鴿去婚房吧。七號房怎樣?幸運號碼,不是?畢竟,人生只有一個第一次。」她經過我身邊,走進暗沉沉的走廊。「我敢說小夥子會喜歡得很,變成我這兒的常客。沒人會忘記伊莎朵拉這樣的女人。」

士官推了我一把。擁擠在狹窄的走廊裏,我身處綠軍裝與污跡斑斑的長袍、汗氣與香水的甜味之間。伊莎朵拉唱著「你想從我這兒要什麼 / 為何還跟我在一起 / 如果一切已失去,愛人?」[9]一種乾啞之聲,鐵敲擊著鐵。一張床單污漬的床,一卷粉色衛生紙放在權充床頭櫃的小箱子上。伊莎朵拉從門口伸著亂蓬蓬的頭。

「好好玩兒,孩子們。就是不要叫聲太大,隔壁鄰居會抓狂的。」

她頭一縮,門關上了。我坐在床上,雙手插褲兜。他挨了過來,非常近。那脹起軍褲的一大包貼近我的臉。那氣味:香菸、汗滴、馬糞。他的手探進我的襯衫領口,指頭滑下來,捏我的乳頭。我顫抖。是快樂、反感抑或害怕,我不會知道。他眯縫眼睛。

「脫掉衣服。」

我把衣服一件件扔到地上,仰面躺下來,閉上眼睛。眼睛火辣辣的,彷彿是清晨醒得太早。然後一個沉重的肉體倒在我身上,一個濕濕的嘴,深如井的嘴,一條敏捷舌頭舔我的脖子,鑽進耳朵,伸到我嘴裏,牙齒乾撞,鐵敲擊著鐵,同時靈巧的手指滑下我的腹股溝,創造著新的路徑。「我有什麼錯 / 哪怕我的淚不是為你而流/也許吧」——伊莎朵拉的聲音遠遠傳來,彷彿出自一個魚缸的內部,溺水的伊莎朵拉,粉底溶解染了滿缸的水,那尖嗓子混進呻吟聲,在那溫熱氣息,菸味、汗水、馬糞味的混合體中存在,它如今指令著我的動作,使我變成趴伏在床上。

我聞到床單散發的酸味,心想,不知多少個身體在它上面滾動過,是什麼人的身體。我屏住呼吸。眼睛睜著,布料粗糙。他用膝蓋,緩慢地、堅定地,在我雙腿之間打開道路,尋求通行。灼熱的匕首,木刺,磨尖的長矛。我想尖叫,但有兩隻手捂住了我的嘴。他在推,呻吟著。不由自主地,我想像有一盞探照燈在劈開一個山洞的黑暗,它隱藏了多年,是個秘境。他咬著我的頸後。我猛地一掙,試圖把他扔出我身體之外。

「騷貨,」他呻吟著說,「齷齪的屁精。發情小母狗。」

我雙手抓住枕頭,身體一扎讓自己重新仰臥下來。我的臉被他的鬚根廝磨著,又聽見伊莎朵拉的聲音「你還能給我什麼 / 你還有什麼可以給我 / 一種新的痛苦印痕」。那濕濕的、緊張的舌頭再度鑽進我的耳朵。他雙手抓住我的腰,用整個身體壓住我,能感到他潮濕的胸毛令我皮膚黏黏乎乎。我又一次想要推開他,但是把想法付諸行動前他已經更加貼近我,繼以更加低沉的呻吟,繼而全身震顫,繼而一種濃厚溫熱黏稠的液體在我肚皮上漫開。他放鬆身體,好像一袋濕沙扔在我身上。

我看見天花板的黃色木材。長長的吊線,末端的燈泡。懸掛著,沒亮燈。那甜甜的氣味在房間灰色的半陰暗裏浮動。

當他伸長了手去取那一卷衛生紙的時候,我順著床沿翻身下床,轉眼間已在房間正中穿上衣服,打開房門,順便回頭瞥見他在用一張紙擦著肚子,椅子上有他的綠色軍裝,旁邊是那油亮的黑靴,他還沒抬眼,我已潛下暗沉沉的走廊隧道,那間花朵朽敗空無一人的前廳,伊莎朵拉的聲音更遙遠了,「哪怕我的淚不是為你而流/也許吧」,廚房裏酒杯咣啷啷的,開裂的玻璃,木門斑駁剝落,四級水泥台階,藍色大門,有人高聲叫著什麼,很遠,遠到彷彿我置身一節行駛的列車中,伏在車廂窗前努力捕捉一點人聲從不斷退卻的站台傳來,零碎的聲音拼合不成詞句,猶如一種異域語言,猶如一條濕而緊張的舌頭迅速進入我最隱秘的內在去喚醒某樣永遠不該喚醒的事物,它永遠不該張開眼睛或體會氣息味道觸感,它應該一直永遠在我最深的深處保持盲聾啞,如那些隱藏的倒映,沒有眩光可以使之重現,因為它應被噤聲囚禁在我深深的沼澤地裏,如動物困於發臭的籠中,在鐵條與鐵鏽間,安靜馴服的野獸遺忘了自己的獸性,如此直到永遠。

雖然我清楚,一被喚醒,它就再也不會沉睡了。

我在街角轉彎,經過學校門前,在剛亮燈的廣場坐下來。石像光著屁股。宙斯,宙斯或朱庇特,我重複。我列舉下去:帕拉斯·雅典娜或密涅瓦,波塞冬或涅普頓,哈得斯或普路托,阿芙蘿蒂特或維納斯,赫爾墨斯或墨丘利。赫爾墨斯,我重複道,諸神的使者,善偷竊,雌雄同體。沒有痛苦。我什麼感覺都沒有。指頭按著手腕,我能感覺到心臟的搏動。空氣進進出出,清洗著肺部。在公園的樹木之上,依然能夠看見絳紅的雲朵,粉色正在變為紫色,然後要變灰,直到化作暗藍與夜的濃黑。明天要下雨了,我想,要下很多很多雨,讓整個城市好像洗澡一般。溝渠、井蓋、排水管會挾帶所有的塵埃、所有的泥土、大街小巷所有的污穢衝向河流。

我想要在花壇上跳舞,渾身充滿一種該死的、路人永遠不會明白的快樂。但我什麼感覺都沒有。就是如此,當時。也沒有人認識我。

我跳上第一班電車,沒等它停定,也不曉得它駛向何方。我的路,我混亂地想,我的路不會與電車軌道合轍。我說著「借過」,就了座,伸長雙腿。因為沒人會忘記伊莎朵拉這樣的女人,我不理解地複述道,挨著敞開的車窗,眺望房屋和邦芬區(Bonfim)[10]的綠野。我不認識他,一輩子沒有見過他。一被喚醒就再也不會沉睡。

電車拐彎時吱吱響。明天,我決定,明天我得開始抽菸了。

譯自“Sargento Garcia”, Morangos mofados, Companhia das Letras, São Paulo, 2019.

工作過程中參考了以下兩個英文譯本:

1. “Sergeant Garcia” (2011), traduzido por Kim M. Hastings. Texto inteiro:

https://wordswithoutborders.org/read/article/2011-06/sergeant-garcia/

2. “Sergeant Garcia” (2022), traduzido por Bruna Dantas Lobato, Archipelago Books

但一切以葡語原文為準。感謝葡語老師Eliaquim Sousa(Portuguesewitheli.com)為我答疑解惑。也多謝兩位好友Lynn和Hui做我的第一讀者並提出寶貴意見。

最後,我會永遠感激Kyle Berlin。Caio Fernando Abreu的書,是這位和我一樣對卡耶塔諾·費洛索有激情的年輕學者和演員向我推薦的。忘不了他在伯克利秋夜高舉possibilitarian大旗繞草坪飛跑的瘦長身姿,白衣白褲,金髮亂飄。現在才發現Kyle與Caio如此諧音。

——鄭遠濤 23/8/3

關於作者

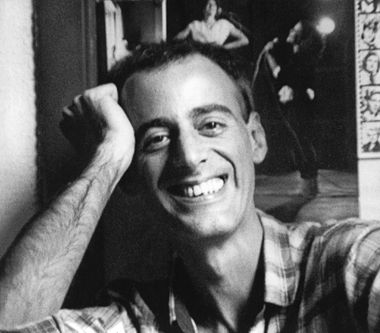

卡約·費爾南多·阿布魯,全名卡約·費爾南多·洛雷羅·德·阿布魯(Caio Fernando Loureiro de Abreu),本人書信簽名常作“Caio F.”,是巴西最具影響力和創造力的當代作家之一。

1948年,卡約出生於巴西南大河州聖地亞哥(Santiago),去愉港(Porto Alegre,又譯阿雷格里港)450公里。童年早慧,六歲便執筆寫故事,並閱覽父母藏書中從巴西文學之父馬沙多(Machado de Assis)到狄更斯、莫泊桑、D. H. 勞倫斯的各種作品。1967年考入南大河州聯邦大學文學系,數月後棄學。同一時期常去戲劇系旁聽。次年搬到聖保羅,為多家流行文化雜誌撰稿。正值軍政府收緊言論的年代,卡約遭當局通緝,一度避居著名女詩人希爾達·希爾斯特(Hilda Hilst)位於坎皮納斯(Campinas)附近的鄉宅。1969年回到愉港,重新進入大學文學系,次年出版第一本書《Inventário do irremediável》。首部小說《白色》(Limite branco,1971)出版於他在里約嬉皮士社群中生活的短暫時期。不久卡約踏上自我放逐之路,在歐洲各國輾轉遊歷,曾經居住於倫敦、巴黎、斯德哥爾摩等地,做過餐廳侍者、清潔工、垃圾回收工和平面模特。

重返巴西後,卡約住在里約和聖保羅,勤奮寫作,出版了不少長短篇小說、紀事和劇本,其中以1982年的短篇小說集《發霉的草莓》(Morangos mofados)最受歡迎,迄今已進入巴西文學經典之列。書名靈感來自披頭士的名曲“Strawberry Fields Forever”,內中包括曾攝成電影長片的《他們倆》(Aqueles dois)、攝成電影短片的《加西亞士官》(Sargento Garcia)。《加西亞士官》頗有自傳色彩,性與政治的交叉點成為故事的場景。

卡約深受現代主義和流行音樂的影響,作品常採用自白形式,以都市裏各種邊緣人物包括酷兒的孤獨、異化、探求自由為主題。他是巴西最高文學榮譽Jabuti獎三屆得主,名作尚包括《怪龍不認識天堂》(Os dragões não conhecem o paraíso)、《杜爾西·維加哪兒去了?》(Onde andará Dulce Veiga?)等,後者亦攝成電影。1994年,卡約再度赴法國,在那裏確診HIV陽性。他公佈了病況,搬回愉港和父母同住,繼續寫作並以園藝自娛,1996年病逝。

2000年後,卡約愈發贏得巴西新一代讀者的喜愛,其作品摘引或語錄在社交媒體上廣泛傳播。評論家Tom Müller指出,卡約對於接收過太多犬儒主義訊息的年輕人彷如一道清泉,他的人物儘管永遠在漂流,卻永遠懷著讓別人也快樂的渴望,而且幾乎從不刻薄。

注釋

[1] Sargento論軍階是「中士」,譯作「士官」有過於籠統之嫌。我的考慮如下:在小說開頭,加西亞糾正男主角原先使用的較有距離感的尊稱seu sargento,而堅持要他稱自己meu sargento,這是一種強調服從性、甚至暗示歸屬性的稱謂,關乎小說題旨。此處須運用能溝通seu sargento與meu sargento兩者的中文稱謂,「中士」難以勝任,因此,我酌情採用了「士官」與「長官」分別予以對應。

[2] Luísa Felpuda原名Luis Luzardo Corrêa是愉港(Porto Alegre,音譯為阿雷格里港)當時知名的同性戀者、易裝酷兒,經營一家專供同志聚會的旅館。1980年4月30日,工作於此的男妓Jairo殺死了他並縱火焚燒現場,案件轟動一時,被媒體連日追蹤報導。作者在1980年寫這個短篇小說,應該受到了此事的影響。

[3] Hermes依葡語發音本應譯為厄爾米斯,然而這是希臘諸神使者赫爾墨斯的名字,與下文進一步揭示的小說主旨相關,故沿用之。

[4] 蛞蝓即俗稱的鼻涕蟲。

[5] Castelo Branco (1897—1967):巴西軍事領袖及政治家。1964年巴西爆發軍事政變,他是主事人之一,同年由國會間接選舉為總統,任職到1967年。他任內通過了許多鞏固軍事獨裁的政策和法律,對巴西政治有長遠影響。

[6] 海格力斯是希臘神話人物,又譯赫拉克勒斯。本段意識流心理描寫匯合了多部1940—1950年代拍攝的好萊塢電影,大多與古羅馬帝國迫害早期基督徒的歷史有關,顯出作者身為影迷的興趣。以下葡語專題論文(第178頁)有助於讀者了解這些影片的名目:https://iberical.sorbonne-universite.fr/wp-content/uploads/2016/05/[email protected]

[7] 1964年的軍事政變被宣傳成是一場「革命」。

[8] Cachaça(原文用派生形式cachachina): 卡夏莎是巴西特產,一種以甘蔗汁為原料的蒸餾酒,常用於雞尾酒調製。

[9] 伊莎朵拉哼唱的歌詞大多出自巴西男歌手Altemar Dutra一首1960年代的曲子“Que queres tu de mim”(你想從我這兒要什麼)。

[10] 邦芬(Bonfim,現在一般拼寫為Bom Fim)是愉港的一個地區,建有邦芬教堂。邦芬是巴伊亞州的守護神,在巴西人的混融信仰中被認作即基督教的耶穌、坎東布雷教的主神奧薩拉(Oxalá)。