022 | 欧洲以东,亚洲以西:后冷战世界下的中亚(下)

在新冠疫情肆虐的当下,近期吉尔吉斯斯坦政局的动荡,让很多只通过新闻认识世界的人们意识到,“中亚”——欧洲以东,亚洲以西,这块广袤的欧亚中部腹地,似乎一直处在隐而不发的沉寂之中。至少在西方学术界中,这是一个长期被忽视、但也从未被忘却的地带。2015年,历史学家Peter Frankopan在新书《丝绸之路:一部新的世界史》中,将叙述世界历史的中心重新挪回了欧亚中部。在他的新书成为畅销书的同时,中亚也随着“丝绸之路”成为了全球学术界的新宠。在后冷战的全球化格局下,中亚的战略重要性不言而喻。但讽刺的是,似乎也正因为这一原因,中亚在西方和中国学界得到关注,往往也局限于其政体和地缘政治的变化。然而,中亚远远不止这些。

本篇综述的作者Morgan Y. Liu,目前在俄亥俄州立大学任教。作为一位研究中亚的文化人类学家,他长期关注全球背景下的中亚经济精英、前共产主义国家的穆斯林群体、中亚地区的非正式社会网络,以及伊斯兰体系中的社会公正概念。在这份对后冷战世界下中亚研究的综述中,Liu清晰地勾划了中亚复杂的政治、经济、宗教和文化地理,探索超越国家、民族、语言边界的各种可能性。在Liu看来,关注流动、不确定性和日常生活的民族志,是讲述中亚故事的极佳载体,“这些故事会复杂化、乃至对抗中亚的宏大叙事”。面对中亚驳杂的人文地理,研究者需要熟练掌握不同的亚欧语言,这也为培养类似Joseph Fletcher(1905-1991)那样精通超多语言的中亚学者提出了极高的要求。与此同时,Liu也不断提醒中亚学者和对中亚感兴趣的读者,需要不断回到深历史、全球化、后冷战的视角中去理解中亚的复杂性,不仅是当作提供案例的地区,更是激发理论对话的起点。

本文译文将分成两部分发出,第二部分中,你将会读到“宗教观察”、“国家性的逻辑与表达”,并提供一份未来中亚研究方向的结论。第一部分中包括三部分:“从人类学角度定位中亚”、“后社会主义的经济和生活现实”和“超越苏联的中亚‘悖论’”。

原文作者 / Morgan Y. Liu

原文标题 / https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-anthro-081309-145906

译者 / 啸风、焦巴弓、丁旖

原文发布时间 / 2011年6月

编校 / 叶葳、曾毓坤、林子皓、王菁

整合校对 / 王菁

04.

宗教观察

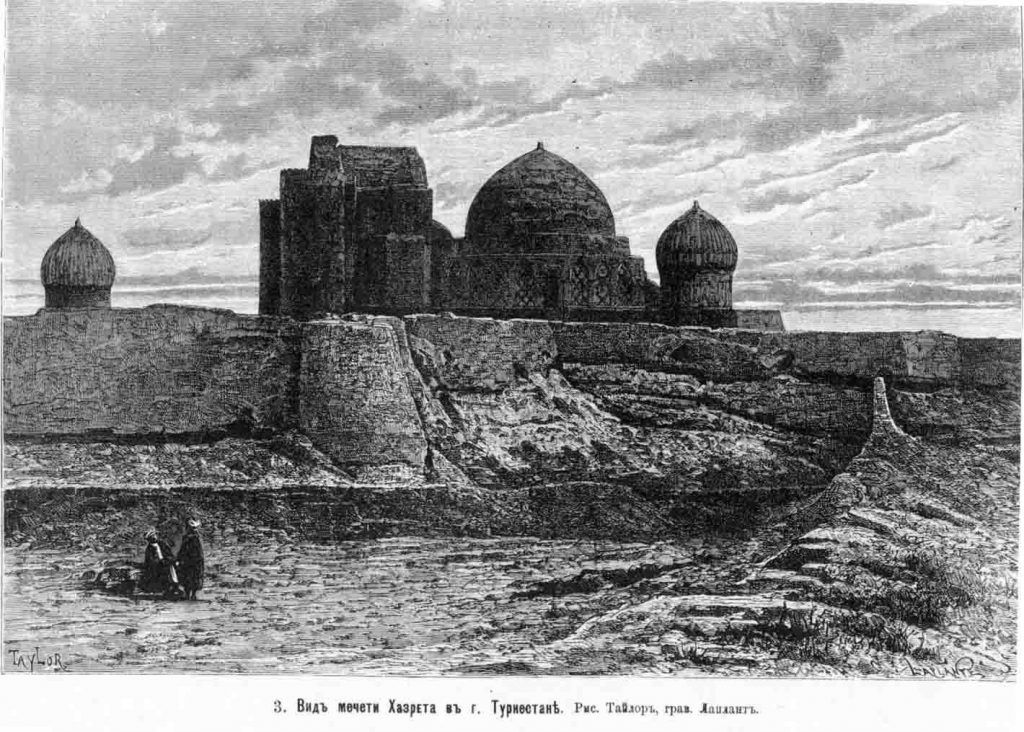

在苏联末期,伊斯兰到底以何面目呈现?Shahrani(1991)认为,不能因为乡村穆斯林不了解伊斯兰基本教义,就忽略这个群体;相反,衡量地方性知识,应该考察社会行为者在日常活动和话语中,能在多大程度上适当使用它们。同样,Eickelman (1992)也表示,“掌握”(“possessing”)伊斯兰知识并不意味着去解释,而是一种依据语境去进行运用的能力。在苏联的压制下,突厥斯坦的前游牧的哈萨克族人所信仰的伊斯兰教却幸免于难,部分是因为该教被理解成是与和卓(Qojas)【1】的个人联系,而和卓则被认为是先知穆罕默德的一支后裔(Privratsky 2004)。哈萨克人还通过被苏菲圣贤拱北和穆斯林祖先陵墓神圣化的土地来理解他们与伊斯兰教的联系。在他们看来,这些圣贤和祖先遵循了纯正的伊斯兰教义,也替代了其他并不严格遵守的社群。这种对于何为穆斯林的理解,体现了一种非清真寺(non-mosque)的伊斯兰形式,相较于仪式和学习,这种形式更注重谱系和集体记忆。

此外,在今日哈萨克斯坦日益拓宽的宗教选择中,一种与之类似的、整合了精神情感的新宗教运动正在兴起。该社群中的魅力领袖强调他们以超自然治愈为中心的穆斯林特征,同时也融合非伊斯兰元素(Jessa 2006)。另一种意识形态创新体现在政治腾格里主义(political Tengrism),这是一种边缘运动,作为突厥蒙古地区前伊斯兰信仰的革新,其在个体、生态和反全球化方面都相当具有现代性(Laruelle 2007)。

在中亚历史定居人口,特别是乌兹别克族中,出现了一种不同的伊斯兰表达。在流行、国家和学术话语中,女性被广泛视为伊斯兰的保存者和传播者,这也与女性作为传统传承者的观念相呼应。女性毛拉并不构成伊斯兰运动的一部分,她们的生活集中在家庭和圣人拱北,负责仪式和对女性与儿童的宗教教育,尽管许多人缺乏正式伊斯兰训练,她们仍在选民中有强大的影响(Fathi 2011)。实际上,“因为女性仪式是在家中私下进行的,避免了那种对男性公共活动的审查,因此可以说,在苏联时期,女性在传承当地习俗和宗教实践中起到了关键作用”(Kandiyoti&Azimova 2004, p.343)。独立后,尽管一些改革者激起紧张矛盾,他们试图“净化”伊斯兰的非正统地方性实践,比如敬拜拱北,但这些女性仍公开地做宗教工作,同她们一起竞争的还有自学成才的、以宗教工作为使命的新的女性群体(Fathi 2006)。然而,Shami (1999) 强调在讨论家庭领域时应谨慎,不应将其完全等同于女性、非官方、或对国家的抵抗。

在后苏联时期宗教方面的大事件是外国影响的涌入:通过传教士、各种组织、学校、媒体、资金支持,以及在海外学习伊斯兰知识再回国教授这些知识的中亚群体。人们很快发现,独立期间的中亚伊斯兰教与穆斯林国家和非政府机构推行的伊斯兰教并不一致。因为纯粹主义者(在当地被称为“瓦哈比”Wahhabi,也是对外国伊斯兰复兴主义者的统称)和传统主义者(宣扬中亚的“我们祖先的伊斯兰”)的争议在该地区广泛存在, Rasanayagam(2006b)表示,人类学的任务之一,应该是研究这些关于何为真正的伊斯兰教或优秀穆斯林的争论,而不应以独立标准提前预设这些概念的意义。一些学者已经采用了这个方法,根据Asad(1986)提出的伊斯兰教作为一种“话语传统”(discursive tradition)。

在吉尔吉斯斯坦南部,宗教发声、新型机构、新型宗教知识传播模式大量涌现,2000年代,伊斯兰信仰的公众可见度更是突然增加。这些转变一方面导致了对苏联时期的穆斯林性(Muslimness)(包括给予妇女自由)的重新审视,另一方面引发了对公共话语中宗教极端主义的深切关注(McBrien 2006a)。一种新形式的 “伊斯兰“婚礼也出现于公共讨论中,其特点是不喝酒、不跳舞,两性分开举行仪式并进行宗教演说。婚礼上的演说更像是一种低压力的讨论会,年轻人可以探索一种之前并不在本地流行的穆斯林生活方式(McBrien 2006b)。

在塔吉克斯坦,在20世纪90年代,各类宗教专家之间爆发宗教冲突,他们引用不同的权威来源,来争夺对村庄宗教生活的控制权。这种竞争实际上并不是关于传统主义或者原教旨主义的争论,而是关于内战爆发时的地方政治(Abashin 2006)。相似的是,在乌兹别克斯坦花剌子模的一座拱北的控制权之争中,历史上担任守护者的谢赫家族与国家指派的伊玛目相互对立起来。尽管伊玛目试图阻止圣人崇拜,认为这是非伊斯兰的,但拱北朝圣交织于乌兹别克斯坦的民族意识形态中,而国家民族意识形态本身也是伊玛目们被要求守卫的(Khel-Bodrogi 2006)。

在中国西北部,尽管前现代时期与中东相对隔绝,革命后又有诸多政治限制措施,但几个世纪以来,这一地区的回族穆斯林依然见证了丰富的伊斯兰运动,其中包括最近的一次塞莱菲耶(目前是一个非政治性的经文主义团体),它与另外三种在中国活跃的伊斯兰流派相竞争(Gladey 1999)。因新疆对国际旅游和贸易的日益开放,新形式的伊斯兰知识得以进入该地区,挑战了已经建立的宗教权威。另一个转折是,尽管(尤其在9·11事件后)中国政府反对皈依伊斯兰教的积极分子们,但“瓦哈比(Wahhabi)”对当地习俗的批评可能与国家的反宗教运动不谋而合。同样,乌兹别克斯坦政府也将所有无法掌控的对伊斯兰教实践的抗议活动贬低为“瓦哈比“,这也影响到人们如何在国家话语中定位个人行为(Rasanayagam 2006a, Zanca 2008)。对于何为真正的伊斯兰的争论,可能是由地方性的社会权力斗争所驱动,但它总是无法脱离后苏联国家的权力/知识的特定背景。

主要来自美国、欧洲和韩国的新教福音派和五旬节派传教士在特定中亚群体中取得了巨大成功,(也许是可以预见的)这些群体包括年轻人,新城市人和之前的游牧民族(哈萨克族和吉尔吉斯族)。皈依最常发生在经济市场化带来的社会困境中,以及城市中的农村移民脱离社会网络的情况下;尽管苏联所灌输的关于可替代自我(fungible self)的现代概念也为新宗教的开放性奠定了基础(Pelkmans,2009b)。五旬节派强调神圣疗愈以及直面精神世界,其世界观与中亚宗教实践重叠,促进了皈依(Pelkmans 2009c)。在哈萨克斯坦的阿拉木图,教堂出现爆炸性增长也是由于基督教实践的本地化:如保留中亚生命周期仪式(割礼、婚礼、葬礼)的相关庆祝与形式,但对其进行神学意义再编。诺鲁孜节即春分新年,被当作是复活节的动态对等(以更新为主题),而古尔邦节(宰牲节)对应的则是耶稣受难日(圣子的牺牲)(Clark 2009)。在费尔干纳盆地的较为保守的乌兹别克人中也能发现类似的现象,他们将基督教视为真正的的乌兹别克宗教(Hilgers 2007)。

西方传教士打着平等多元、开放“宗教市场”的旗号进入吉尔吉斯斯坦,他们带来了丰富的资源和跨国网络,又制造了事实上不对称的宗教市场(Pelkmans 2006)。新自由主义对个人选择的渲染,有利于他们与资源更少的传统宗教权威相竞争——传统宗教权威更愿意回到苏联时期,当时他们独占权威(McBrien & Pelkmans 2008)——甚至关于“透明”的自述也掩盖了关于皈依的讨论(Pelkmans 2009d)。

尽管宗教斗争带来许多振奋人心的研究,一种极具前景的研究转向则是开始关注伊斯兰情感如何影响日常社会生活并构建世俗经验中的道德。梦境和想象(dreams and visions)被许多中亚人严肃对待,并影响他们的实际决策;尽管有纯粹主义者的反对,却也构成了他们自己的伊斯兰本体论的一部分。对这些情感的分析揭示了与命运和自由意志、恐惧、希望有关的复杂概念——这些也都因令人痛苦的经济转折而转变(Louw 2010)。

对于在乌兹别克斯坦布哈拉的纳克什班迪苏菲派而言,伊斯兰教日常实践缓和了他们后苏维埃生活中的矛盾:国家“恢复”伊斯兰价值观的话语与日常商业中的道德妥协相矛盾,而对虔诚的高度重视却也有可能被视为是极端主义并因而是反国家的。身为穆斯林,意味着要在脆弱易碎的世界里不断生产道德(making morality);神圣或邪恶的迹象可以在这个世界的日常现象中被辨认出(Louw 2007)。乌兹别克斯坦在宗教问题上缺乏公共讨论,人们因而关注日常经验:通过疾病、治疗和与灵媒交易等过程来培养自我和社会性,并由此进行道德思考。这些关于自我(selfhood)的活动会使个体超越特定的穆斯林解释,但是只要对社群来说它们是可理解的,这些努力就能被认可(Rasanayagam,2011)。这些研究将穆斯林的精神性定位于一块更大的道德情感画布上,且发展了一种非本质主义的、社区主义的方法,来理解当今身为中亚穆斯林的意义。

05.

国家性的逻辑与表达

在所有关于中亚民族文化复兴的讨论中,或许对于人们的生活更为重要、也在人类学意义上更有趣的,是国家表达和宣称特权的广泛方式;这些方式可以通过物质的途径,亦可以通过话语的路径。这些表达方式处于后冷战、后911的境况之中,和二十世纪稍早的殖民地国家独立潮是极不一样的光景(Shami 1999,p. 192)。在后苏联中亚驱动着国家行为的诸种逻辑之中,种族考量往往被对于安全、经济和地缘政治的迫切需求超越。一个明显的例子就是,独立后的乌兹别克斯坦实行的政策持续地伤害着居住在邻国的乌兹别克人,尽管与此同时,乌国骄傲地鼓吹自己是乌兹别克文明的掌旗官(Fumagalli 2007, Liu 2012)。正如本文无法引用完尽的国家人类学文献所表明的,“国家”既不是一个统一的整体,也不能与社会相割裂。中亚政治高度破碎并且富于对抗性的特征,已经在很多节点和表现中通过民族志的方式得以研究。多位学者已经考量了恩惠(patronage)在制度政治框架内的运行机制,及其与亲属关系和部族的复杂关系。例如,Ilkhamov(2007)将乌兹别克斯坦的这种现象称为新世袭体制(neopatrimonial regime),其显著特征是明确的等级、高度个人化的效忠关系,还有公共机构被私人集团控制——韦伯意义上兼具官僚主义的领袖魅力(charisma-cum-bureaucracy)。个体化的政治人情不断被交换,例如官职的任命与罢免,这种模式和乌兹别克人生命周期庆典中的互相赠礼如出一辙,也使得互惠驱动的凝聚网在乌兹别克斯坦社会的多种层次上运作(Petric 2011)。

问题在于,尽管如此,政治凝聚力当真来源于亲属组织?一派以政治科学为中心的重要前沿学者给出了肯定的回答,他们认为政治宗派主义源于区域或者“部族”组织相互之间的权力争夺和磋商协议。其中最细致入微并且建立在民族志基础上的,是Schatz(2004)对哈萨克斯坦国内政治作为部族政治的研究。他认为苏联对哈萨克互惠实践的破坏运动使得人们对部族的忠诚转入地下,这使苏联政府难以发现,然而在非正式的第二经济中却尤为重要、活力十足。在后苏联时代的哈萨克斯坦,部族归属仍旧不会公开显形,这是因为这种关系被视作是非现代的、对积极参与国际事务的产油国商业形象是负面的。但在Schatz看来,它们实际上构成了让政治交易得以达成的幕后架构,并且恰恰由于行动者部族的模糊性,让政客能够攻讦对手的“部族行为”。

这类文献被Gullette(2010)基于吉尔吉斯斯坦的研究所反驳。Gullette认为政治协定并不需要以亲属关系作为前提,而往往都是短期的、工具性的同盟,动用各种形式的关系以达到特定的目的。Gullette开启了对关联(relatedness)诸种形式的更广泛的研究,并以此对家系进行去本质化和重新定位。他也向读者展示,尽管对于“部落”和“部族”的讨论在公共话语中很普遍,但它们并不经常在人们履行对彼此的义务中发挥作用,履行义务更多地是为了规避耻辱。不如说,人们是通过“系谱的想象”(genealogical imagination)意识到和探索彼此的联系,并且形成道德人格。将从前的游牧社会(吉尔吉斯和哈萨克人在苏联早期的干涉下开始定居)理解为受部族内在支配的观念,部分地来自于沙俄、苏联和西方学者的进化论框架。这一框架建立在Schneider之前的人类学关于亲属关系的理论之上,其根基已经过时了【2】。

针对部族政治模式的另一个尖锐批评与乌兹别克斯坦的农村改革有关。Trevisani (2007a) 认为,农业去集体化和独立农民的出现使得资源分配方面产生了显著的政治模式转变:个体,而不再是部族,回应着新的约束和机遇。乌兹别克斯坦的乡村并没有出现“向市场转型”,而是进入新的管理模式——当局通过控制市场给国家预算带来收益,可代价是农民承担了大部分风险(Trevisani 2009),他们中有一部分人加入了浮现出的“新穷人”阶层(Ilkhamov 2001, pp. 33–35)。Trevisani (2007b)的细致工作将苏联集体农庄视作一个组织当地生活方方面面的社会机构,这一想法早在Humphrey(1983)里程碑式的民族志中就已经被提出,其中描写了个体间的恩惠如何在正式规则的表面下运作。Roy (2007,pp. 85–100)进一步提出,苏联介入前的凝聚团体(solidarity groups)虽然被重组,但是通过集体农庄中反而得以持续,颠覆了苏联社会操控(social engineering)的努力。Roy的论证与Schatz对部族政治被取代的论述相呼应,因为他们都将苏联的统治视作有意地将本地的社会模式导引入新的制度形式。这些研究再一次显示了苏联统治技术的效力(productivity),以及将问题构造为“文化静态对立于殖民冲击”的无力(unproductivity) (Kandiyoti 1996, pp. 531–32)。

中亚国家获得独立之时,社会科学研究者正在疆域瓦解、跨国秩序成为全球潮流的过程中,思考着建立现代民族国家逐渐式微的作用。在这片区域中,资源匮乏的小国吉尔吉斯斯坦,似乎是最为渴望进入这个美丽新世界的。它欣然接纳1990年代经济、政治和社会的快速新自由主义化,将自己打造成国际大家庭的宠儿,借此收获大量的外国资本、技术专家以及非政府组织。由此, Petric (2005)将吉尔吉斯斯坦称为“全球性的保护国”(globalized protectorate),在这个新的地缘政治空间中,吉尔吉斯斯坦假想中的现代国家权力,实际上仰赖于外国力量的金融和安全保障。这状况与其说是一个后殖民模式,不如说彰显了一个驳杂统治机制(variegated regime of governance)——多方行动者,尤其很多非政府行为人,填充了忙不过来的吉尔吉斯斯坦政府退场的空白领域(这种退场有时是在新自由主义压力下被建议完成的)。可是,显示吉尔吉斯斯坦是这一特定历史时期产物的标志,或许是它在忽略上述这一切的同时进行着再领土化(reterritorialize):热切地在公共和政治讨论中,争辩这个领土单元的本质和命运(Megoran 2002)。吉尔吉斯斯坦恰恰是在失去其国家特权的时刻,变得痴迷于它的民族国家性(nation-stateness)。

对于国家性的关注彰显在人口密集的费尔干纳河谷复杂的边境问题上。在费尔干纳河谷,吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦的领土划分在苏联时期对当地居民无关痛痒,至今边界依然不甚清晰。当下可能理论上最为复杂的中亚研究作品皆以此河谷为背景,它们批判性地追问着后苏联国家与民族可能性的条件。这些研究使用民族志的角度,着眼于被中亚人与分析家流行叙述的迷雾掩盖的多重生存经验。很多人将严格控制的国际边界预设为独立民族国家建立后出现的自然结果,但事实恰恰是反过来的:正是在国家在地不断进行的物质性宣誓——例如边境检查、边境关闭以及检查护照等——一个人才获得了居住在特定国家的感觉(Megoran 2006)。由于边境、通道和资源的争议,主流解释认定费尔干纳河谷的冲突不可避免;然而,一项对于同一边界两侧本地语言出版物的考察研究显示,各种危机是国内权力斗争的产物,而国家边界只充当了精英斗争的场所,用来铭刻地缘身份上性别化的、国族化的对立想象 (Megoran 2004)。

与此同时,关于危险的话语——良善的家乡被背信弃义的外部威胁包围——充斥在乌兹别克斯坦媒体和流行音乐之中,为日趋严苛的边境管理和对内部敌人的政治暴力进行正名(Megoran 2005)。这一紧急状态一度和美国的后911叙事无缝连接起来(Zanca 2008),因为美国2005年前在乌兹别克斯坦拥有一个空军基地,用以涉足邻国阿富汗。民族志可以展示国家到底如何作为权威和领土统一性的承载物被生产出来,例如通过关注国家修复(state-fixing)实践的情感维度,这对于理解吉尔吉斯斯坦最近的政治剧变非常有意义(Reeves 2011)。种族与边界错杂的戏剧场面可以通过简化的种族模式理解,因而边界旁的吉尔吉斯斯坦公民向塔吉克斯坦公民非法购买或租赁土地得以被解释为“移动边界”(“moving the border”) (Reeves 2009)。相似的,为了葬礼而跨边境运输尸体所引发的焦虑,彰显了合法的物品流通与当地人对于合法运输的理解之间的分裂(Reeves 2005b)。这些例子显示了,边界承载着普通大众和精英对于吉尔吉斯斯坦国家完整性的关切,但是对于居住在靠近任意一国边境的人们,正是边界的模糊性使得共同获得资源以及不同群体间的和平共存成为了可能(Reeves 2005a)。

06.

结论

本篇评论的关注焦点,在于那些引发了地区人类学知识的假设与议题。这是因为,由此产生的知识体系,已将这些用于书写中亚的问题和途径,导入了过去二十年的西方民族志记录。在很大程度上,身份、种族、传统和宗教议题垄断了学术研究,且是以其他知识为代价的(Kandiyoto 2002a, p.240)。这些议题反映了后苏联研究的混乱(对东方学本质主义的孜孜不倦,对确定正统中亚研究类别的需求,对探索苏联化的所谓限制的兴趣),也反映了当下正在发生的的情形(Grant&Yalçin-Heckmann 2007, pp.8-9; Shami 1999)。

当下也有一些议题,开始以人类学的方式跳出之前的框架,并且与本学科进行更重要的对话。这些议题包括:政治经济(后社会主义生产、市场、财产和福利对本地的影响)(如Kandiyoti 2002a, Trevisani 2011);殖民知识和后殖民时代的民族问题(Amsler 2007); 关于认同与联系的语境中的、流动的、多层的话语(Dautcher 2009, Gullette 2010); 伊斯兰教作为一种动态和社会的道德想象(Louw 2007, Rasanayagam 2010);政治情感导致的具体化与空间性(Liu 2012);或后苏联政体作为一种持续的、随情形而变的产物(Adams 2010, Reeves 2012)。一个富于潜力的信号是这个学术社群真正的跨学科(跨国界)特质:本评论中引用的许多作品都是基于民族志研究的文本,作者具有地理学(Megoran)、社会学(Adams, Ilkhamov, Amsler)、政治科学(Schatz,Fumagalli)及历史学(Kamp,Khalid)等专业背景。虽然学者也是被逼无奈而跨界,但正因如此,中亚主义者通过研究互相批判,从而能为设置议题阐明新的思路。

然而,中亚作为一个地区,理论化依然不足,仍有待理论上更为细致的作品,从广泛意义上论述中亚在全球地理政治想象中的定位,就如同Todorova(2009[1777])之于巴尔干半岛,Grant(2009)之于高加索,和Abu-Lughod(1989)之于中东阿拉伯。之前也一直有一些相对狭窄的比较研究,比如对比中亚和中东,还有对比中亚和前苏联治下的社会主义国家。这种双向对比对于研究前苏联地区、中国、内亚和南亚都是有必要的。尽管本篇评论集中于苏联的遗产,但也尝试与新疆建立一些联系(Millward 2007,pp.ix-xi),从而模糊中苏边界,这种边界持续地在亚洲“中心”问题上分化着学术界。中亚研究者需要衍生出一种统一的比较型视角,考察国家社会主义下的各类殖民主义,研究繁复且驳杂的各类群体,深挖历史与现实的联系,理解现代意义上互相交叉的民族或公民概念(例如,全局性地审视吉尔吉斯斯坦奥什市的乌兹别克人和300公里外中国喀什市的维吾尔族人)。

然而,在双向比较之外,当今新兴的学者还有更多任务。他们有着多重区域研究的语言和学术文献训练背景,在“欧亚”议题上,需要提出更大、更综合的问题(Shami 1999, p.189)。他们需要将中亚置于大陆语境中,同时延承历史学家Joseph Fletcher开拓的传统,Fletcher精通超多种语言,是中亚研究图腾般的先祖。其中一种可能的出路,是在现有框架的基础上,反对之前冷战思维下的学术知识生产,后者建立在将世界一分为三的基础上——第二世界(如今被后社会主义和新社会主义中国研究覆盖),第三世界(后殖民和发展研究),第一世界(主流社会科学)。这种出路主张“用区别化的历史重新构建同一个世界”,由商品、想象和主权构成,在这种构建中,各类学者可以相互提出更有建设性的问题(Chari & Verdery 2009, p.19)。在这项庞大的任务中,欧亚中部人类学扮演着特殊角色,人类学通过其狂想曲式的丰富性,以及热情洋溢的偶然性,呈现这一在文化和政治上过度定义的地区。这种视角拒绝用新自由主义化或者伊斯兰极端化来讲述该地区的“全球化”,而是跟踪新的集合和网络的形成,由此考察中亚与各种不同的、设计范围更广的项目的关联(比较Escobar 2008, Tsing 2005)。欧亚中部(中亚)不再是一个地理政治中可有可无的区域,它最终还是得到了应有的关注:面对这个独特的全球联结点,我们需要给予其恰如其分的理论关切,其中正在发生的现实对理解后冷战世界有极为重要的意义。

编校者注: 【1】qojas是哈萨克语中对和卓的称呼,参考突厥语和波斯语,也可拼为Khoja or Khwaja,中文则称和卓。此外,早期从中亚进入中国的苏菲老人家也被称为和卓。例如,清康熙初年,和卓·阿卜杜拉和和卓·希达叶图拉都在中国西北地区宣扬苏菲派纳格什班迪耶学理,影响深远。 【2】David Schneider(1918-1995),美国文化人类学家,1950年代起在加州大学伯克利分校、芝加哥大学等地任教,以其关于英美亲属关系的研究著名。 参考文献:请参见原文链接。

结绳志团队特别感谢本次的译者团队——啸风、焦巴弓和丁旖。 如果你对加入我们的团队感兴趣,请在后台联系我们,也可以将你感兴趣的选题或译文发到我们的邮箱[email protected]。若要转发本文,请在本文微信公众平台留言,或者邮件联系。

欢迎通过多种方式与我们保持联系。

独立网站:tyingknots.net

微信公众号ID:tying_knots

【倾情推荐】订阅 Newsletter

成为小结的微信好友:tyingknots2020

我们来信、投稿与合作的联系地址是:[email protected]

目次(持续更新)

- About us | 一起来结绳吧!

- 进口、洄游与误归:三文鱼的驯养经济与后新冠时代的多物种认识论

- 口罩为何引起热议

- 结绳系疫 | 错过新冠革命:后见之明与民族志知识

- 结绳系疫 | 后疫情时代的后见之明与具体研究

- Corona读书会第23期 | 医疗基建 Medical Infrastructure

- 新冠疫情会长久地改变洗手习惯吗?

- Corona读书会第6期 | 动物、病毒与人类世

- 非男即女?:生物学家有话说

- Graeber | 中文里的格雷伯

- David Graeber | 萨林斯悼念格雷伯

- David Graeber | 论飞行汽车和利润下降

- Graeber+Piketty | 劫富:关于资本,债务和未来的交流

- David Graeber | 傻屌:解开“领带悖论”

- David Graeber | 过于关怀是工人阶级的诅咒

- Graeber | 互助也是一种激进:恢复“冲突与和平之真正比例”

- 国际聋人周的礼物:一份人类学书单

- 「修车大水,就是我想要的生活」——自我去稳定化(self-precaritizing)的「三和大神」

- 算法文化与劳动分工:启蒙运动中的计算

- Graeber | (反)全球化运动与新新左派

- 书讯 | 英文人类学新著 | 2020年9-10月

- 欧洲以东,亚洲以西:后冷战世界下的中亚(上)

- 欧洲以东,亚洲以西:后冷战世界下的中亚(下)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐