新一代女性主义者,已经开始“解离”了?

Emmeline Clein,Yasmine

▼

译者注:根据美国精神医学会词典,解离(dissociation)指的是在记忆、自我意识或认知的功能上的崩解或失调。 起因通常是极深的压力或创伤。症状包括与周围环境的轻微情感分离,到与身体和情感体验的更严重分离,不等。

最近我截屏了一条推特,转发给了所有的朋友。大多数人其实早看过了,毕竟这条消息有七万多个赞,被疯转了17900次。我敬仰的许多女性主义作者也转发了这条消息:“70年前,我和我的朋友都会被施行脑叶切除术。我想,这反而是我爱她们的原因。”

我把截图丢进了一个群聊,群名有点讽刺,叫做 “歇斯底里的女性”。这个名字的起源还得追溯到2016年的秋天,当时想着我们或许能够重新诠释 “歇斯底里” 的含义 —— “我们” 是8个女性,均患有程度、类目不一的精神疾病。

我注意到一个新的趋势:许多才华横溢的女性在谈论她们的女性主义时,不再是大声疾呼或者抱怨,取而代之的是一种黑色幽默的口吻、面无表情的语气。这种口吻直白且充满讽刺地表达出有关女性斗争的可怕事实。或许,这是对00年代过于乐观的,以 #女强人,“女性统治世界!” 为目标的女性主义倾向的消极回应。在那时要想实现女性主义,要么只能声泪俱下、苦苦哀求,要么斗志昂扬,以为要迈向一个性别平等近在眼前的未来。但是《欲望都市》和《时尚Cosmo》给出的斗争指南并没有帮助我们彻底地打破枷锁。因此现在的我们似乎内化了存在主义的痛苦和焦虑,自以为是地轻蔑一笑,麻木自我,假装不在乎。让我们称之为解离女性主义(dissociation feminism)。

推特或许是承载 “解离” 的完美平台,毕竟信息能完全从使用者的身体和形象中剥离出来。达莎·内克拉索娃 (Dasha Nekrasova)是走黑红路线的演员,博客主播,也是推特网红。她有个主要发食评的小号,有一天发了一条,“做完了普拉提和巴西脱毛,感觉不错,解离了。”

作为一个曾经解离过的人,我其实知道她在说什么 —— 是从当下的身体和情感体验中剥离出自己的意识。毕竟有些活动,需要承受身体的强烈不适,才能取悦可能的未来观察者。解离意味咬紧牙关,意味着从始自终,意味着明白自己为什么要这么做。我在房间里和二十个人一起扇动手臂锻炼核心力量,只为了好看的腹肌时,我在解离。我在全身上下最私密的地方涂上热蜡再狠狠撕去,只为了有人能触碰我的时候,也在解离。

大多数女孩从小就学会解离了。大多数在刚刚进入青春期的时候,但更多的时候,是在她们意识到化妆打扮成不同样子,就能激起不同回应的那时起。很快地,我们开始在乏善可陈的日复一日间,练习剥离自己的身体。不论是清晨起来的简单梳洗,还是晚上出去玩的精心装扮,过程其实都只是 “看场合穿衣”,涉及到离开身体,在外观察自己的过程。我们像是变成占卜师的女巫,试图预测怎样的衣服能让我们被搭讪,怎样的衣服能让人认真对待,怎样的衣服,又能让我们享有独处的安宁片刻。

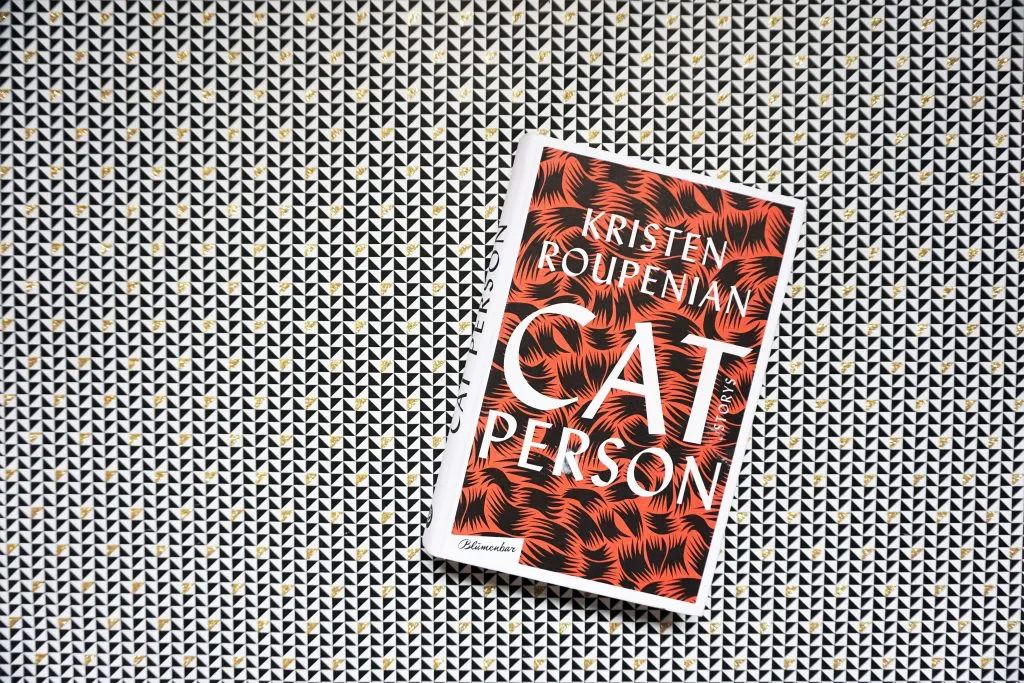

再长大一点儿,女人们,特别是那些仍和男性恋爱的女人,开始学习在性行为中解离。2017年发表于《纽约客》的现象级短篇小说《爱猫人》(Cat Person)里,作者克里斯汀·鲁佩南(Kristen Roupenian)这么书写女主人公的经历:她在并不想要的性爱中想象离开身体,“俯瞰自己裸身如鹰展翅,四肢摊开,下体插着这肥胖而衰败的男的手指。” 这个故事一夜爆红,所有女性不论年纪,在推特上纷纷表示,她们也经历过一模一样的性。我也是其中的一员,这个故事发生过太多次。最近的一次在上个月,我在约会软件上遇见的某个男孩,几杯酒下肚,说他得 “来我家给手机充电”。我简直想发明一种叫 “鸟瞰式” 的新体位:你从天花板的白炽灯望下,整个过程一览无余。

我发明 “解离女性主义” 这个名词,一开始是为了反抗某种在文艺作品中经常出现的场景:我们和《欲望都市》里的凯莉·布雷萧(Carrie Bradshaw)一样打开电脑望向窗外喃喃自语着,要么诉说着自己受到的压迫,要么抱怨方才离开自己的男人。莱斯利·贾米森(Leslie Jamison)把这痛感称为 “受伤之后” —— 一种 “疲惫的隐隐作痛”。她认为这种状态在《都市女孩》(Girls)里的女性角色中广泛存在,女孩们用言语刺伤在自怨自艾中沉浮的彼此。

作者提到的《欲望都市》和《都市女孩》中的角色,以及内克拉索娃、贾米森和普拉斯等人,都属于女性群体的小小子集,她们的生活无可辩驳地比大多数人容易得多。身为白人女性,她们漂亮、聪明又诙谐,有一定的阶级特权。丽莎·塔迪奥( Lisa Taddeo) 在她的小说《三个女人》(Three Women)中以三百页洋洋洒洒地书写异性恋女性的绝望,而莎娜·基廷(Shannon Keating)在这本书的书评中沮丧地指出,“这些承载了女性的孤独、脆弱、心痛和不幸的漩涡式对话”,仅仅围绕着 “世界尽在脚下” 的那一批女性。 雷贝卡·刘(Rebecca Liu)在她的文章中也指出了类似的趋势,《都市女孩》、《伦敦生活》和莎莉·鲁尼(Sally Rooney)小说中 “千禧一代女性的原型”,无一例外,都是顺性别的美貌白人女性。她们有足够的痛苦引起人们的兴趣,但也不至于令人反感。尽管她们的故事被称之为 “能引起共鸣”,但实际并非如此。

我无法把自己和这些理想化的,忧郁的美丽女性联系起来,可缺乏的这些共鸣,也是她们忧伤魅力不可分割的一部分。这些女性角色天真无辜,同时令人恼火:如果连莎莉·鲁尼这样苗条、聪明的爱尔兰美女都这么绝望,那么我当然有权放弃这个世界。另一方面,放弃对进步的追求,也许是当今白人女权主义的缩影,它促进了一种介于徒劳和危险之间的虚无主义。

比起说是 “受伤之后”,我其实觉得《都市女孩》中的女性非常善于拨弄自己的伤口,甚至到了上瘾的程度。汉娜·赫法斯(Hannah Horvath)会解离,不管有多难熬,都充分地把生命留在自己的肌肤之上。她啜泣,流血,把手指深深地插入自己的身体,棉签塞入耳道。她祈求人们爱她,在做爱时按照男性的指令肆意摆弄自己的身体。她叹息,却热爱琐碎的侮辱和转瞬即逝的轻视。

当《都市女孩》于2012到2017年播出时,不论是评论家还是普通观众,无一例外都觉得汉娜·赫法斯(以及其他角色)烦人、自私又恶心。 汉娜·赫法斯在大西洋杂志的 “史上最差电视角色” 名单中名列前茅,排行第十,《赫芬顿邮报》称她为 “电视剧史上最不受欢迎的角色之一,即使拿来做比较的角色,包括所有恶人和反社会分子”。

到了2019年,菲比·沃勒-布里奇(Phoebe Waller-Bridge)的系列剧《伦敦生活》(剧名《Fleabag》有 “邋遢、随便、廉价” 的意思,是女主的外号)播出。汉娜的恶习,“邋遢女人” Fleabag 也应有尽有:酗酒,与亲近的人争吵,和陌生人上床,也和朋友的恋人上床。她探索着看似无垠的欲望世界,再沉湎于自私之中。但 Fleabag 巧妙地避免了汉娜受到的指责:她不抱怨烦恼,而是直接选择解离。

不论在性,崩溃或争吵时,她总是在情节的高潮时离开自己的身体转向观众,以讽刺的口吻评论着眼前的一片混乱。在首映集中,她的男友流着泪,让她 “别再只穿内衣醉醺醺地出现在我家门口了,这次没用的”。在汉娜声音嘶哑时,Fleabag 却在低声呢喃,转向镜头,半笑着告诉我们:“会有用的。”

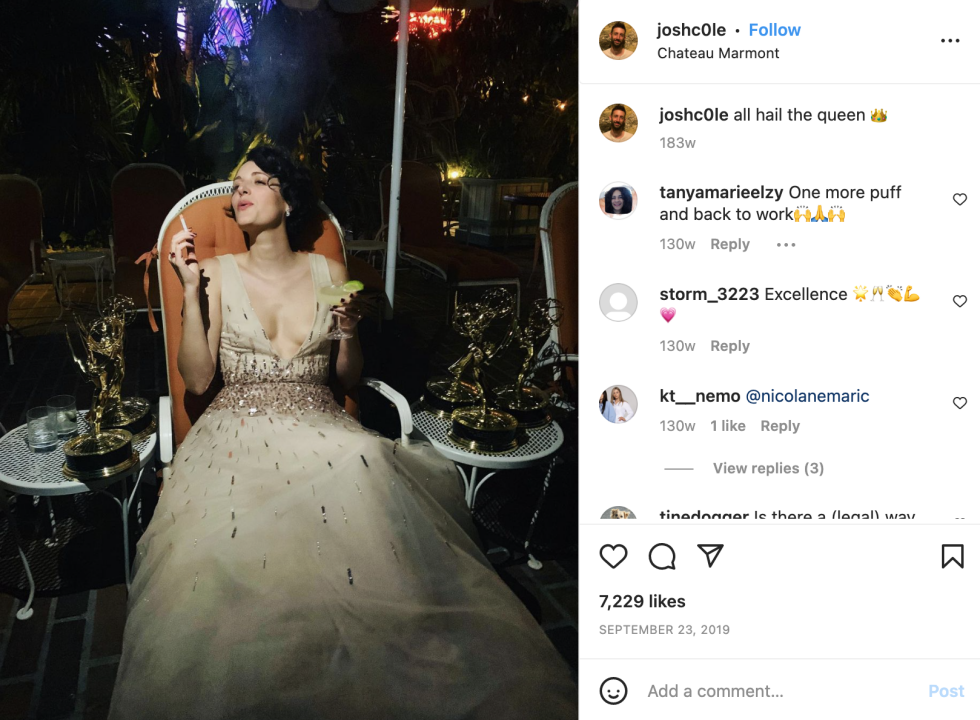

也许我们爱的就是这样的 “烂女”:从未抱怨,从未自怜,而是与自我保持距离地自嘲。两季《伦敦生活》都获得了一致好评,而 Fleabag 本人被认为是完美的 “受过伤的女主角”。《纽约杂志》将《伦敦生活》评为2019年最佳电视剧,《纽约客》则赞扬了她 “在唇彩涂满的嘴角低声咕哝着的俏皮话语”。《大西洋月刊》则认为她是 “可爱又肮脏的反英雄电视剧中应有的角色”。该剧的主创,主演沃勒-布里奇也因为本剧赢得艾美奖。

两代 “烂女” 的区别在于,她们都在把事情搞砸,四处做爱,但 Fleabag 从未将自己的女性情感创伤归咎在社会之上。与之相反,她自责,也把这种自责当成玩笑,这也更容易被观众接受。汉娜称自己为 “大写的女孩”,告诉我们看的不是电视剧,而是一面镜子,映照出自我,我们却在自我厌弃中向她投掷出利刃。当 Fleabag 将自己描述成腐烂生蛆的垃圾堆,我们却鼓起掌来,自以为更深刻地理解了女性气质。

Fleabag 身上寄居的的解离感,仿佛是 “酷女孩”、“淡定(chill)女孩” 的近亲,正如汉娜的绝望也映照着歇斯底里症患者那样。当歇斯底里的女孩叫喊时,淡定女孩在大麻烟中咳嗽,说话缓慢、嗓音嘶哑。我听过男孩们称她为 “接地气”(down),而对于淡定(chill)女孩来说,这个形容实在太吓人了(chilling)。这意味着她从不自相矛盾,也不会强硬地去反抗他的计划。从从词源学上讲,“down” 意味着屈服。一个 chill 女孩是放松的吗?也许吧,但她可能只是在无聊中宁愿选择伪装。

我也曾试图成为这样的女孩,试图谦逊地被蒸馏成上品的香槟酒。我的赞美如此强大,连最强壮的男孩也要醉倒在我的话语之下。可我更像汉娜,而不是 Fleabag,即使在断片儿的时候,我也无法彻底解离。我被告知自己嚎啕大哭地拨出电话,或是一觉醒来发现自己给别人发送了柔弱到下贱的短信时,我能做的只是删掉这些不忍卒读的消息。

我在约会软件首页用小写字母,波澜不惊地写自己的工作是 “研究生”(一项对约会软件的研究显示,女性用户的学位越高,性吸引力越低)。我还写了自己最喜欢的食物是各种各样的油炸/增肥食品,我在男孩面前吃这些高热量食物,让他们认为我纤细的身体是个意外。这是 “chill 女孩” 设定的一部分,但同时也是对在意健康、高度乐观的女性主义的一种拒绝。

已故作家贾德·夏尔玛(Jade Sharma)在她2016年的小说《问题》中,写阿片成瘾的厌食症患者的故事,“聪明的女人应当说这些话”。“这些话” 包括宣称她们在意的是健康,并不只是苗条的身材。那些开朗的 Instagram 网红其实就是这么做的。她们拍摄眼前的巴西莓碗,瑜伽垫在画面的边缘隐约可见。她们宣称自己追求的是某种心灵的平衡,与对理想身材的追求毫不相干。

而解离女性主义者正相反,她们只是简单地拒绝进食,有时生活在社会所崇拜的苗条身材内,有时则超越肉身的束缚,以男人的欲望凝视和其他女人的嫉妒目光为生。比起沉默地挨饿,这些女性选择在推特上以自己达成这种不公标准的方式开玩笑。例如,网友发帖钓鱼,说不会邀请卡特·马尼尔(Cat Marnell)参加自己组织的野炊活动时,她回复 “谁要去你组织的野炊,我根本不吃东西”;内克拉索娃则转推说 “神智不清的厌食症患者要路过了”。我邀请一个朋友参加自己组织的晚餐派对,她回复说她会迟到,会带上葡萄酒,但不会吃东西。贾德·夏尔玛(Jade Sharma)写挨饿的经历 “空荡而又轻盈”,而饥饿则像 “你在火车上感受到的振动”。我知道,当我在挨饿的时候,舌头会感觉到一些并非严格意义上的食物。空气尝起来像爽脆的汽油。夸奖尝起来像黑巧克力,苦中带甜,让我想要更多。

一种令人不安的趋势是,解离状态的风靡可能会导致自杀率升高。在2007年至2015年间,美国青少年女孩的自杀率翻了一番。2015年,宾夕法尼亚大学的女子短跑队成员麦迪逊·霍勒兰(Madison Holleran)自杀身亡,留下了简短的遗言,以及几近完美的 Instagram 首页。美国全球体育电视网几乎可以说是激动地报道了这个故事。2017年,歌颂少女自杀的 Netflix 系列节目,《汉娜的遗言》(13 Reasons Why)首播后,美国的青少年自杀率在一个月内激增,第三季则在2019年8月播出。

如果这一切让你无法呼吸,你可能开始使用毒品来解离自己。在《亢奋》(Euphoria)第一季开头,赞达亚(Zendaya)饰演的15岁女主角 Rue 被母亲从戒毒所接回家。她是一个完全脱离于现实的 chill 女孩。她纤细、松弛,阿片成瘾,花费了整整一季的时间缓慢地戒毒,却在某次分手后复吸。影片结尾的舞蹈场景有点超现实,好像要在让观众也感觉到毒品给人带来的解离感。

在我还挨饿时,我养成了一个周末的惯例,晚上失去知觉,上午服用一粒安定,当关于我对自己所作所为的质疑开始咀咬我的脑子时,大脑已经在前一晚削下思维碎片后变得娇嫩。一旦服下安定类药物,我就会清醒地做梦,让我能站在安全的距离,向朋友们讲述我的滑稽经历,将晚上的故事编织成连贯的叙述:女孩在夜间外出,偶尔偏离轨道。

菲比·沃勒-布里奇在19年秋天凭借《伦敦生活》获得艾美奖时,一张她靠在奖杯旁,左手香烟右手鸡尾酒的照片在网络爆红。她的眼睛几乎全部闭着,裙子在闪光灯下闪闪发光。我看着那张照片,看到了一个离那些被诋毁的绝望(desperate)女权主义者很远的女人。我看到了一个正在解离中(mid-dissociation)的女权主义者。她也许正在实践《伦敦生活》所宣扬的那种与世界保持一臂距离的美德。但或许这种解读并不能讲述整个故事。

《伦敦生活》第一季毫不掩饰它极其激进的黑暗,但第二季却出人意料地变得乐观,有时甚至有些感人。这个 “破烂女人” 走向了大多数观众从未想象过的道路,一条自我提升之路。她在情感上支撑着姐妹,也鼓励咖啡馆里的顾客相互交谈,她与帅气牧师展开了一段复杂的亲密关系。随着他成为第一位真正了解她的恋人,他也成为唯一一个注意到她的解离倾向,同时呼吁她面对它们的角色。我们看到她的脆弱,但也终于目睹了她的痛苦 —— 她痛苦地和自己的情感相连。沃勒-布里奇是否在暗示,人与人之间真挚的链接或许能让现实变得更加容易容忍,从此不再需要解离呢?

现在我还是偶尔会解离。在无法洞察深度的抑郁或令人崩溃的不安前,我也会不知所措。但我也一直试着更充分地占据我的身体,并允许自己在肉身中体验自己的情感。当我注意到皮肤堆叠形成褶皱,或焦虑的汗划过身体的感觉时,我试图把这种感觉用语言表达出来。我不再试图通过运动或饮酒来追求高潮,我意识到完全拒绝现实可能不是我曾经认为的通往崇高的途径。我可能正在积极地不那么 “淡定”,甚至有点歇斯底里,但我还在这里。

// 原文《The Smartest Women I Know Are All Dissociating》

载于 BuzzFeed,中文版有删减

— The End —

BIE别的女孩致力于呈现一切女性视角的探索,支持女性/酷儿艺术家创作,为所有女性主义创作者搭建自由展示的平台,一起书写 HERstory。

我们相信智识,推崇创造,鼓励质疑,以独立的思考、先锋的态度与多元的性别观点,为每一位别的女孩带来灵感、智慧与勇气

公众号/微博/小红书:BIE别的女孩

BIE GIRLS is a sub-community of BIE Biede that covers gender-related content, aiming to explore things from the perspectives of females. Topics in this community range from self-growth, intimate relationships and gender cognition, all the way to technology, knowledge and art. We believe in wisdom, advocate creativity and encourage people to question reality. We work to bring inspiration, wisdom and courage to every BIE girl via independent thinking, a pioneering attitude and diversified views on gender.

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐