跟我一起去云南赶街(Gai)吗?|BIE别的

2020年,我跟着赵茜的液态市集项目,在大理周边赶了半年Gai。对我来说, Gai 子时刻都在突破我的感官体验甚至认知,让我从超市的成品货架一下落到了生猛的活物面前。原文首发于BIE别的

撰文:Shifan

一

最近,我发现在大理的文艺青年,已经开始去三月街摆摊了。过年前的大集上,手冲咖啡、嬉皮首饰、露营椅和本土 Local 的竹筐背篓、镰刀锄头、凉鸡米线融合在了一起。之前在大理,创意市集和传统市集是两条平行的线,对应着大理新移民和本地 Local 不同的生活方式。

“文艺青年们也要开始考虑谋生了”, 赵茜跟我说。她是 “液态市集” 文化研究项目的发起人,专注研究中国的传统市集。从 2020 年开始,他们以大理为圆心,在各个村镇间赶 Gai 。在云南,市集被称为 “街( Gai )子”,衍生词还有 “ Gai 溜子”,指整日混迹街上的闲散人员。

2020 年夏天,我搬到了大理古城,成为一个 “ Gai 溜子”。初到古城,我发现各色的创意市集是年轻人们 “闲一下” 好去处。这里有聚集的场域,免费的场地,持续供应的阳光。手艺人们的古着和首饰依次铺开。文艺青年贩卖诗画。一旁还有神棍按摩、算命。消费不再是互联网上快速的一锤子买卖,重要的是,这里还有很多和你一样无聊的人,你很容易和摊主成为朋友。我从一个摊子晃到另一个摊上,烤完太阳烤篝火,在夜晚的 DJ set 中结束这一天。

现在各大城市商圈流行的创意市集,很早就在大理流行开来。这里的摆摊文化兴盛,创意市集像是借用了传统市集的框架,混杂了年轻人钟爱的文化,迭代衍生出来的精致版本。近几年加上房地产商的文旅开发对流量的需求,大理的创意市集层出不穷。

这样的创意市集,去多了会发现大都一个样。大理本质上是一个小型的熟人社会,不管你去哪个市集,看到的大概率是同一批摊主,时间久了,有种相看两厌却不得不见的感觉。再加上,作为城市生活的后花园,大理很容易被粗暴地标签化,例如 “躺平之都”,似乎它只是城市生活的一个对照、一个出口。特别是疫情这几年,书写大理的叙事中,大多带着浪漫化的乌托邦想象。

直觉告诉我,文化生活的表象之下,大理还有更为丰富的面向可以去探索。机缘巧合之下,我看到了 “液态市集” 项目的研究员招募。介绍里他们写,“投身市集,世界至少会扩大一万倍。当它们以新鲜的蔬菜、药草、农具、各式各样的穿着打扮和脸生猛地出现在你面前,你的生物性会重新苏醒。”

我被一张他们脚踏雨靴踩在泥地里合影吸引,“好好玩啊。” 那时候我还兼职做文化记者,习惯和学者们讨论观念,“在地”、“附近”,我总是念叨这些大词,却从没有尝试真正地踩在泥土上。

和赵茜联系上后,她约我做了一个见面面试。在大理喜洲的一个小咖啡馆里,我跟她聊了来大理的生活,学校的学习,平时读的书。要成为研究员,需要跟着大家从日常赶 Gai 调研开始。赵茜也很好奇我对这些 Gai 子的感觉。但当赶 Gai 成为日常之后,依然能吸引我们的东西可能更重要。就这样,我跟着液态市集,在各个乡镇之间赶了几个月的 Gai 子。

二

相比现代的创意记忆,云南保存着更为 Local 的传统市集。大理作为这里地形、物产、经济最发达的地方,可能算是传统市集的博物馆。大理最早的市集记录在元代。明清时期,随着内地移民的大量涌入,云南的城镇经济的兴起,关于集市的记载开始大量出现。大理身处滇、藏、缅、印商道要冲,工商业发育较早,历史上到今天留下大量的传统定期 Gai 子。

一个 Gai 子覆盖了本地生活所需的方方面面,是菜市场×农贸市场×小商品市场×美食一条街……的复杂综合体。涵盖吃穿用度、婚丧嫁娶、节日欢庆等生活所需。你甚至还能在云南的 Gai 上看牙医(不建议)和理发。

“大理的 Gai 子通常会有一个 Gai 期,所谓 Gai 期,就是多久办一次集。Gai 期一般分为两种,一种是按农历、阳历、星期、十二地支、十二生肖或一些口诀如空三赶四(空三天赶四天)计算的,还有每年依照农耕节奏,一年只举办一次,一次办好几天的年度大集,比如三月街和渔潭会。”

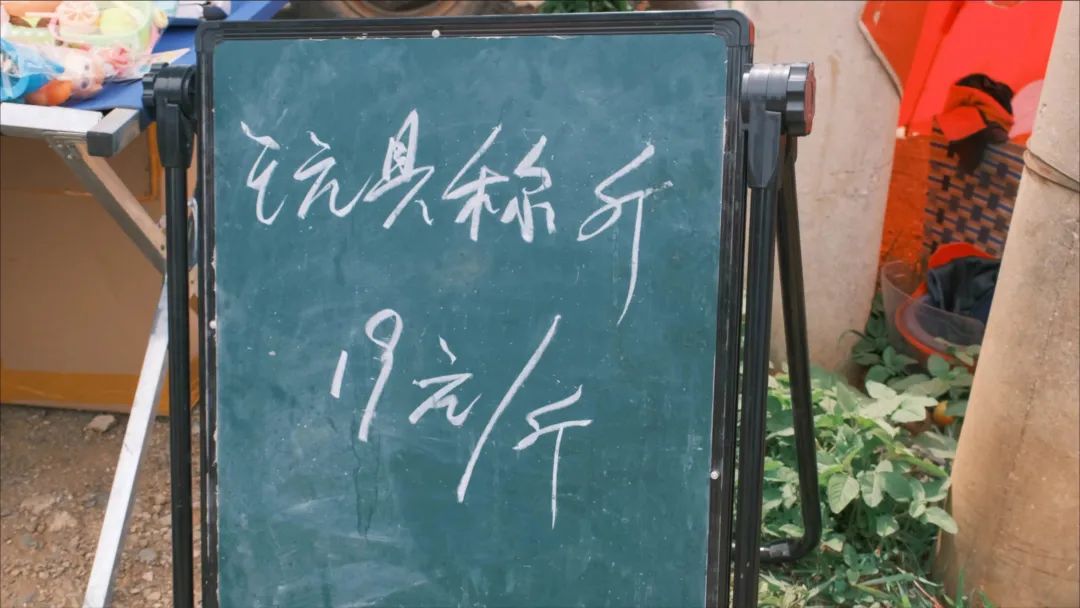

在大理住久了,我们也模仿起本地阿嬢的赶 Gai 穿搭,带着草帽、背着竹背篓,从街边打一碗稀豆粉开始一天的赶 Gai 。三月街是大理古城上边的一条街,是年度大会三月街的举办场所,平时是大理 Gai 所在地,堪称入门版本的 Gai 子。每到赶 Gai 日,附近乡镇的摊贩们就骑着三轮、开着卡车汇集到一起,征用人行道、街道、连带附近的空地、停车场,支起棚子,或者就地开摆。果农、菜农带着自家种的作物,像是从田里带着露珠直接来到你的面前,杜绝中间商赚差价。

在 Gai 上,谋生是必要的,“闲一下” 也是必要的。在田间散步时,我总能看到女性劳作的身影,市集日便是她们的休息日。白族女性穿着精致的传统服饰,头巾、包包、腰带、首饰都经过了精心搭配,捯饬一番后,与姐妹们相约着赶 Gai 。我们赶 Gai 的小伙伴也挺有意思,据说之前赶洱海边的市集,设计师张娜就嚷嚷着说市集穿着有种 “塑料感”,就是色彩和材质都非常吸引眼球;而年轻的农学家赵成法对一切新奇的水果和衍生品熟得不行。

在市集上吃饭是一种很大的乐趣,有些饭局从早上 9 点就开始了,赵茜于是开始好奇农民一天到底吃几顿饭。她在沙坝 Gai 找到了答案,两顿。以前大家 6 点起来干活,到 11 点吃一顿饭,下午 6 点钟再吃一顿饭。现在好多人还是保留这样的生活节奏, Gai 子的时间也是依照这个节奏开展的。沙坝 Gai 以好吃出名,每周三上午九十点钟,他们就约着附近村镇的朋友们,从四面八方赶到沙坝一起赶 Gai 吃饭。打一碗散装的白酒,切一份灵魂吃食生皮。讲究的生皮来自猪身上最嫩的不见天部位,从用稻草烧过的整猪身上割取。

“你看他们赶一个街,男性约着喝个酒,买个花,女性顺便买个菜溜个娃,家庭责任和兄弟情谊都照顾到。最后大家齐聚市集大排档吃饭。这不也是一种街头文化吗?” 赵茜认为,不是只有青年文化里才有街头一说。

在有些传统集市上,甚至还会有小型的旋转木马、海盗船、充气城堡,配合套圈、打气球等老少皆宜的游乐项目。空地瞬间就会变成主题乐园,“这看上去非常赛博朋克,但 Gai 子的偶然性是你猜不到,也是最有惊喜的部分。” Gai 子的丰富程度远不是功能性划区的菜市场或农贸市场可以比拟的。

赵茜本身是大理人,成长于下关城区,小时候只逛过三月街。后来她去北京做了多年媒体,当她再度搬回家乡,从一种相对抽离的视角再去看 Gai 子,民间生活的想象力给她带来了极大的震动,也驱使着她花了几年时间,全身心投入到了对在地市集的调研中。

“液态就是流动。流动带来价值。” 液态市集的说法来自于齐格蒙·鲍曼对后现代社会特性的研究。卖得最快的东西,通常会有原因;而做生意的摊贩,会在各个村镇的 Gai 子上来回穿梭。不拥有一个固定的商铺和摊位,给他们增添了许多灵活性。甚至,他们可以同时是农民、摊贩、手工艺人、捡菌人,外出务工者,有诸多的技能傍身。

三

第一次跟着赵茜赶 Gai,我 “脚踩土地”的愿望就得到了彻底的实现。我们去了巍山的甸中 Gai,这里是一个回族聚集区,也是滇西地区最大的牲畜交易市场之一,云南其他地区比如蒙自、临沧的村民会驱车几百公里,到甸中赶 Gai。

甸中 Gai 在一个宽阔的泥地上。刚走进去没什么稀奇的,入口处搭着传统的红色大棚,有固定的露天摊位。再往里走走,牲畜交易区是另一片天地。青草、干草和泥土湿漉漉地混合在一起,我一时间不知道要如何下脚,还要注意不要踩到牛粪。牛贩子开着卡车从各处赶来,把养了一段时间的牛卖掉,再买进小牛养。一头头牛被拴在车边或围栏里,等待着命运的降临。

买卖讲价的现场在外人看来过于激烈,以至于像在吵架。买方对着牛比划,努力找出一点 “不够好” 的地方来议价。在甸中,我第一次知道一头牛其实非常贵,大的品种牛要两三万。好的还要更贵。牛贩子们很少用电子货币,他们揣着大把的现金,多的一下就买十几二十头牛。买定离手好像是一种必要声势。“这像不像一个大宗期货交易市场?” 赵茜说,“比起美剧里华尔街的金融交易,甸中 Gai 更为生猛。”

牛贩子个个都身怀绝活儿,把专业做到了极致。他们一看牛的体格,大致就能估摸出斤两。问他们怎么挑牛,答说,看脚手长短,蹄子、毛皮、奶子等。对于只吃过熟牛肉的我来说,这些知识都过于生猛了。

聊起去甸中 Gai 的经历,赵茜讲起一件糗事,我当时兴奋地捧起一只毛茸茸的动物幼崽,以为是鸭子,旁人却告诉我这是 “雁鹅”,是一种大雁和鹅的杂交品种,我露出的惊愕表情让她现在想起来还觉得好笑。对于我来说, Gai 子时刻都在突破我的感官体验甚至认知,让我从超市的成品货架一下落到了生猛的活物面前。

云南的物产丰饶, Gai 子把这种丰饶展现到了极致。在 Gai 子的浸润下,我眼里统称 “青菜” 的绿色作物逐渐有了各自的名字。大理宾川是水果之乡,一筐筐的的石榴、葡萄、苹果和梨散落在街边,色彩明艳,很难捂住钱包。到了菌子季,松茸、红葱、鸡纵、羊肚菌构成了云南人令人艳羡的吃食文化。与植物打交道的过程中,某种程度上弥补了我困于楼房的童年。

Gai 子有千面,其独特性很多时候在于本地的物产,作物加上本地的前缀,似乎便是品质的保证。剑川有青刺果榨的油,乌龙坝有松子,在海东能买到老品种的梨。

在我们随机的采访中,发现其实大家花在 Gai 上的数目并不少,几百块一下就花没了。在 Gai 子上买鸽子、买兰花、买大理石,互相交流心得,是一些中年男性的业余爱好。

而喜洲的端午的佰草集更是一场植物启蒙。“几十种新鲜的草药被收拾得整整齐齐,捆扎得漂漂亮亮,它们被放在竹筐、篮子、塑料布或地面上。菖蒲和蕲艾可能是我唯一认识的药材。” 赵茜这样描述百草集最早带给她的震撼。金银花、黄连、藿香这些总是出现在成分表上的植物在市集上有了具体的形状。马蹄香健胃消食、香薷草治疗肠胃型感冒……这些药草知识在民间流传,是民间教育的一部分。

赵茜了解到,大理地区还有五六千人专门从事挖药卖药的工作。三月茵陈,四月蒿,五月砍来当柴烧。春秋挖根,夏采草,浆果初熟花含苞。这首古老的歌谣划出了采药人一年营生。

在赵茜眼里,佰草集是一场前卫的主题市集,药草融合在过节的名义下,被赋予了健康平安吉祥的附加值。

春节期间,正月初五,大理的三文笔村还有一场葛根会,是专门买卖葛根的市集。葛根是一种从山里挖出来的药材,健胃消食、用处多多,葛也可用于织布。今年,赵茜和朋友租了一个摊位,卖红糖、木瓜片和葛根酒,也当了一把摊贩。她这才深切体会到摆摊谋生是个技术活儿,选品、定价、摆法、沟通都有讲究。

在大理过年, Gai 子上有成捆的松针,本地人会买一把,挂在门前,讨个“轻轻松松”的彩头。这是大理人的小情调,沿海地区讲究勤奋刻苦,来云南之前,我从未真切体会到日子可以轻松地过。

四

在调研的过程中,我们慢慢学会从 Gai 子去体会周边乡村的经济情况,“就像是乡村变化的晴雨表”。宾川较为富饶,本地的 Gai 子可以持续一整天。而有些地方可能就只有半天。Gai 子接地气,大家的喜怒哀乐其实都可以在 Gai 子上看到。从 Gai 子上,我们可以大致估算出村里还有多少人,乡上还有多少人。一合算,就会发现留在本地生活的年轻人确实不多,大都出去打工了。

在距离下关城区几公里的凤仪,这几年正在如火如荼地开展城市化,开发区到处都是施工现场,高层建筑拔地而起。老城原本的格局被打得零碎,高楼小区和矮房挤在一起,一时分不清哪里是城,哪里又是乡,城市变得奇形怪状。“城市要建,但 Gai 期也很大,如果没有政府明确的通知,肯定会风雨无阻。” 于是凤仪 Gai 的摊贩们起舞于烂尾楼中,照样在一片断壁残垣中接着做生意。“这种因地制宜是没办法的选择,甚至还有点危险,但它是体现的正是 Gai 子和街贩的生命力。,简·雅各布斯(《美国大城市的死与生》的作者)肯定会被迷死。” 赵茜说。在很多城镇的 Gai 子上,连居委会都会被征用,大家乐于把自己的空间拿出来共享。市民生活总能在规制中生长出新的活力。

赵茜反感把 Gai 子称为农村 Gai ,在城市和农村之间划出一条泾渭分明的线。Gai 子是城市的雏形,有长久的历史。而中国的现代化,从建国后才开始。居住在城市的高楼里,在商场里购物吃饭,只是形式的迭代,内容并不见得比赶 Gai 的生活丰富。

快速的城市化进程比较简单粗暴,很容易就会把生活乐趣和共享的空间抹杀掉了。露天 Gai 子加了棚子,又加盖了房子,规整成了功能性的市场,活力和烟火气被打散,也少了生活的诸多面向。液态市集要做的,是做城市和农村之间的一个桥梁,探索传统 Gai 子和现代生活连接的可能性。

甸中 Gai 的牛市疫情期间停了一段时间,目前正在升级改造成一个水泥铺地的 “现代化” 牲畜市场,取代以前尘土飞扬、一下雨就变泥潭的 “土毯子”。一些牛贩子向赵茜抱怨,牛和马下车的时候,在水泥地上是特别容易崴到的,一旦骨折,这些牲口就只能杀掉。所谓现代化的畜牧市场,更多的是想象中的现代化。在做市集调研的几年中,有许多这样的无奈和可惜的部分,传统 Gai 子蕴藏的活力和价值并没有得到足够的重视。

“知识是粗糙的,而生活是微妙的。” 正如鲍曼的信条,生活需要想象力,城市和乡村都可以代表对好生活的追求,这种好并不只是效率和高楼大厦。

就像赵茜说的,“高楼也还是长在地上,人不能总是活在半空中,下了楼才能把人和土地重新链接起来。”

参考资料:

1、液态市集公众号 “五行QUE水”(ID:ontheweekend2020)

2、《中国农村的市场和社会结构》,施坚雅

找到我:

@小红书:Shifannn(会放一些个人文字)