节译 | 受过教育者的默许:学术界如何在中国维持威权主义的

作为支持批判性知识分子的启蒙价值观的推定堡垒,大学通常被视为自由民主的基石和受益者。相比之下,传统的假设是威权政体不鼓励接受高等教育,因为他们担心批判性知识分子的成长会危及他们的生存。尽管二十世纪的革命给中国的政治和教育带来了根本性的变化,但当代党国体制的中国也积极推动高等教育,培养互利的国家与学者关系,从而减少知识分子主导的反对的可能性。与过去的帝国一样,学术界同意政治上的顺从,以换取国家赋予它的许多好处——作者挑战了将高等教育的繁荣与自由民主联系起来的普遍假设。

本期引荐著名汉学家、哈佛大学政治学者裴宜理 (Elizabeth J. Perry)2020年的一篇论文,论文题目为受过教育者的默许:学术界如何在中国维持威权主义的(Educated acquiescence: how academia sustains authoritarianism in China)。全文包含了四个部分:帝制中国受过教育者的默许、革命和改良主义的空位期、后天安门时代中国受过教育者的默许,当代中国受过教育者之默许的根源。本文节译了第四部分当代中国受过教育者之默许的根源以及部分结论。为了发出,部分内容有删改,详情请参考英文原文,并以之为准((原文链接:https://link.springer.com/article/10.1007/s11186-019-09373-1)。(注:首发公众号,公众号版本有大量删节,由于未留底稿,本版本改回来时可能仍有遗漏)

节译:当代中国受过教育者之默许的根源

中国学术默许的原因是复杂的。首先,也是最明显的,是国家为维持大学校园秩序而部署的一系列控制机制。其次是一系列更微妙的“文化治理”技术,旨在产生政治效忠和政权忠诚度,第三,具有讽刺意味的是,学生们通过近年逐步生长的公民社会的社会服务参与(分散了精力)。最后,或许更具有讽刺意味的是,还有来自中国大学在 21 世纪为达到“世界一流”地位而采取的多项指标的影响。.

控制机制

让我们首先考虑控制机制。为了应对校园动荡的潜在威胁,国家制定了一系列监控和约束学生行为的方法。大学生按班级和学年组织,这些单位由政治上可靠的同龄人领导,他们向大学行政部门传达信息,同侪监督和压力嵌入于专业监督层次结构中,控制方案的基石是由所谓的辅导员组成,训练有素的人员负责密切关注学生的情况,以确保他们的信仰和行为不违反批准的界限。虽然早在1953年清华大学就引入了辅导员制度,但在\年之后,它的意义得到了更新和扩大。辅导员的一些职责类似于许多西方大学校园的驻校导师:帮助解决个人问题,提供学术建议,并通常作为本科生的榜样。然而,与牛津或哈佛的常驻导师不同,辅导员的主要负责人是意识形态和政治,辅导员(由学生信息员协助)大多是二十多岁或三十出头的年轻教师或高级研究生,直接向负责大学结构各级学生工作的党委副书记报告。

近年来,这些控制方法在新技术和新技术的帮助下已经“现代化”。例如,与美国一样,心理健康设施现在已成为中国大学校园的主要特色。但在中国,“精神疾病”的定义被广义地解释为包括国家认为具有政治危险的思想和倾向,然后对新生进行强制性心理健康检查的结果,则会被转发给政治干部进行分析,并进行可能的预防或惩罚措施。

互联网和社交媒体的普及提供了另一种衡量(和引导)学生意见的“现代化”手段。2008 年,中国超过美国成为世界上最大的互联网用户,通过微博(相当于中国的Twitter)和通过微信(Facebook 的替代品)发送消息在大学生中特别流行。博客帖子、短信和其他电子通信一度促进了中国大学生(虚拟的和实际的)公民社会的发展——但同时,它们还使国家能够更好地监控和应对新兴的激进主义。干部们不仅通过审查,而且通过委托宣传官方规定观点的反帖子来打击颠覆性或可疑内容。

最先进的硬件和软件有助于确保课程和公共讲座符合党的路线。监控摄像头记录了教室和演讲厅的过程,以便对其政治正确性进行审查。学生们在他们的智能手机上下载应用程序,以便对表达偏离官方正统观点的教授进行实时投诉。被认为传播了不正确想法的教师将受到纪律警告、减薪,甚至(在极少数情况下)被解雇。

国家采取主动和被动措施,努力将学术情绪引向有利于国家议程的方向。自20世纪90年代以来,思政教育和军事训练已成为大学课程的标准组成部分。此类课程和练习旨在灌输支持政权的性格和举止。近年来越来越重要的是“文化能力”教学,它以假定中国古老“传统”的辉煌与当代“社会主义”制度之间有机联系和本质相容的方式呈现中国历史、艺术、哲学和文学. 这是89年之后爱国主义教育运动的延伸。

由于中宣部的慷慨资助,不仅在课堂上,而且在剧院、博物馆、历史遗址的实地考察、著名学者和公共知识分子的邀请讲座、著名社会科学家和人文主义者团队的研究项目等方面,都提高了文化宣教的水平。在这场大规模的文化治理倡议中,大学是一个关键节点,该倡议旨在说服学生,其被赋予了“中国特色”,使其权威既自然又必要。

虽然公开的控制机制和正式的意识形态指导是中国大学生抱怨的常见原因,但更隐微、更复杂的文化治理模式似乎取得了相当大的成功。尽管人们在中国的校园里听到许多抱怨,但很少有人批评说,中国的政治制度在任何方面都“不中国”。对于一个基本意识形态和制度几乎全部临摹苏联者来说,达到这种程度的文化认可和接受是一项重大成就。

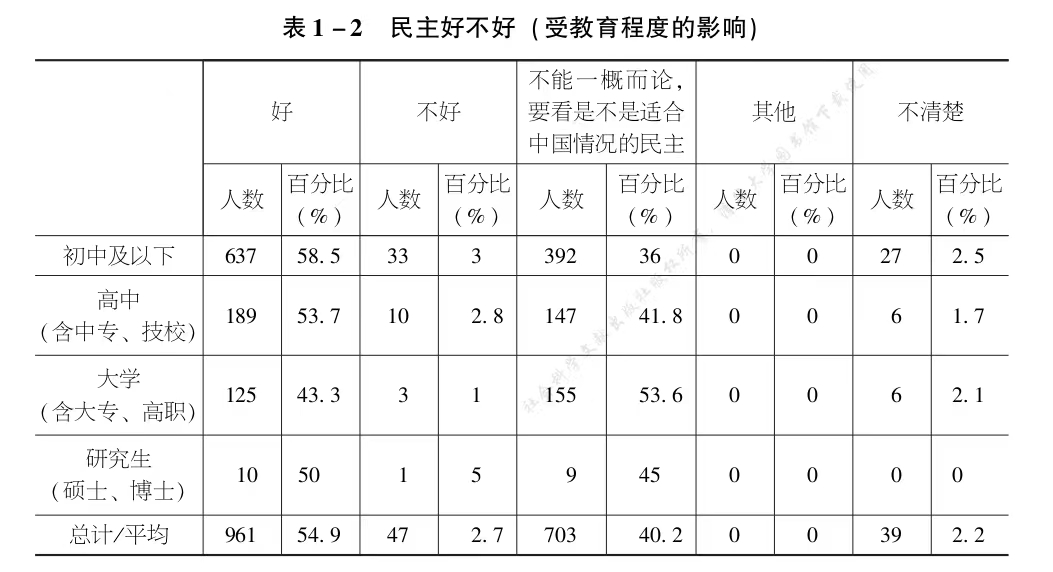

中国社会科学家最近的研究表明,意识形态和文化宣传具有使大学生去政治化的预期效果。一项针对中国两所一流大学近千名学生的态度调查发现,这些学生在爱国主义和民族认同指标方面得分异常高(与其他社会阶层相比),而在政治效能和政治参与指标方面得分异常低。在上个世纪里激发学生不满的对“民主”的渴望思绪似乎已经基本消散。在中国社会科学院对全国随机样本进行的问卷调查中,只有43%的大学生受访者对“民主好不好”的问题回答是肯定的。在其他社会群体(包括专业人士、公务员、厂长、工人、农民、个体经营者和失业者)中,肯定回答的比例高出整整十到十五个百分点,从53%到58%不等。只有高级领导干部对民主的热情(41%的肯定回答)低于大学生。

社群服务

可以说,在诱导校园服从方面,比控制机制或文化治理更有效的是近年来迅速发展的志愿主义和社区服务机会的扩大。自20世纪80年代以来,各种各样的学生社团一直是中国大学生活的一个特色。自2008年以来,又出现了许多组织,它们的使命也从传统的校园娱乐和教育活动扩展到学院以外的社会服务,尽管习政府将“公民社会”列为危险的西方概念列入黑名单,但它的出现实际上是对当代中国校园平静的重要贡献。——这些NGO的发展为学生们有意义的参与提供了空间,鼓励大学生(和他们的教授)专注于各种直接或间接有利于政党统治的行动主义——减轻国家的部分社会福利负担,同时引导年轻人远离潜在的破坏性行为。

近年来涌现的许多社团都与政党国家及其官方的“群众社团”有着密切的联系。共青团,其在中国的大学校园中发挥着特别突出的作用,它不仅是未来党员的训练营,而且还是一系列志愿者和慈善活动的发起人,它动员了源源不断的大学生志愿者,为最近在中国贫困地区建造的数千所小学提供服务。

(xxxx……)

另一方面,抗击艾滋病和环境污染的斗争中唤醒了中国第一代草根NGO,到了今天,关注的议题正在更加广泛。世俗的社会责任感正在推动各种捐赠活动,从学校图书馆的书籍到穷人的冬衣。而在为受压迫工人提供法律和福利服务的劳工NGO中,可以看出社会主义理想的原初影响。

与此同时,国家则急于从这种社区行动主义的荧光中收获积极的红利,在某些情况下,地方政府甚至与民间组织签订合同,以促进强制性福利政策和其他社会服务的实施。但是,国家的首要任务,仍然是“维稳”,即延续共产党的统治。由于担心社会活动家的网络可能会造成类似1989年东欧发生的事情那样的威胁,政府密切关注NGO,并使这些组织很难与该国其他地区的同行建立联系或接受外国资助(必须通过登记规则,以及面临着监视和骚扰)。正如最近对人权倡导者、女权主义者和劳工组织者的弹压所证明的那样,其特别注意监督知识分子(包括大学生)的参与,以防止他们成为不同地区或由不同社会阶层或利益组成的团体之间的桥梁,从北京到广州的大学校园里的马克思主义社团最近被注销,数十名理想主义的年轻成员被拘留,以阻止深圳同情学生和抗议工厂工人之间正在形成的联盟。

与直觉相反的是,事实证明,中国最近的结社热潮对共产党国家统治的永久化起到了帮助而不是阻碍作用。中国大陆蓬勃发展的公民社会并没有为民主化提供平台,而是为公共服务提供了一个渠道,减轻了国家自身繁重的福利负担,同时也满足了知识青年参与社会的愿望。发生在大学校园门外的普遍争论集中在不直接挑战中共权威的经济和环境问题上。作为 20 世纪中国政治动荡摇篮的校园本身,在过去的几十年里却出奇地安静。

指标激励

尽管学生和教师参与公共服务外展活动很重要,但如果认为中国目前的校园平静仅是由于知识分子的注意力从学术转向了社会援助,那将是一种误导。由于政府的慷慨支持,大学可以提供一系列极具吸引力的激励措施,以鼓励某些类型的学术生产力。在中国管理大学的工具包中,最有力的工具之一是一揽子评估措施——绝不是中国独有的——这些措施被国际公认为具有全球竞争力的高等教育体系的标准指标。中国令人印象深刻的高等教育全球化非但没有带来政治自由化,反而助长了对象牙塔的疯狂“扩张”,将人们的兴趣和精力从独立批评转移到享受国家为实现“客观”生产目标提供的奖励上。

中国当代高等教育改革背后的推动动力是将中国的一流大学打造成“世界一流大学”的运动,这反映在泰晤士报高等教育、上交软科、QS和其他世界顶尖研究型大学的排名中。作为对国家大规模财政投资的回报,大学引入了一套精心设计的评估和补偿体系——根据世界大学排名的基准量身定制——用于构建和约束中国学术界的活动和态度。这种评定和奖励学术成就(及其带来的国家承认)的“唯才是举”方法的明显客观性和普遍性,为该系统注入了一种合法性的光环,这与围绕着科举考试的系统类似。

文献计量学,即统计在 SCI 和 SSCI 期刊上发表的文章数量,已成为评估中国在攀登象牙塔方面取得进展的黄金标准。由于其重要性上升,中国所有主要大学都聘请了博士后大军。这些年轻学者(通常具有丰富的海外研究和学习经验)没有教学职责,并以短期合同受雇,在产生指定配额的 SCI 或 SSCI 期刊文章后方可续约。教职员工因在这些指定渠道发表文章而获得丰厚奖金;研究生则必须在这些场所发表文章才能获得学位。结果是学院更专注于实现“生产力”目标,而不是参与政治批评。

在确定世界大学排名时,研究经费的数量和规模是一个重要标准。党构建研究资助体系,使其同时发挥提高中国大学全球排名和抑制研究人员独立性的作用。党通过其中央和省级的宣传部门,通过为社会科学和人文学科的大规模拨款设定优先顺序,对大学研究实施相当大的控制。例如,宣传部门的影响力可以从大量专门用于研究“思想”的重大研究经费中看出。教师在申请这些有利可图且享有声望的资助时承受着相当大的压力,并且对那些不愿意或未能获得资助的人存在歧视。此类资金不仅会影响工资和晋升,还会影响大学排名。

有时有人认为,只要党委继续负责管理,中国大学就永远无法成为“世界一流”大学。但这当然取决于如何定义世界一流大学。如果用出版物的数量或研究资助的规模来定义,那么党将大量国家资源用于此类指标的能力是一个决定性的优势。从过去几年中国顶尖大学在世界大学学术排名中的惊人上升可以看出这一结果。当然,这个狂热的过程中产生的绩效的质量不太容易评估;如果将科技论文的被引量作为一项统计特征的话,可能会看到中国落后于美国、欧洲和日本。

批判社会学家正确地指出,后工业化国家之间的趋同,无论政体类型如何,都在促进专为“知识经济”设计的专业化高等教育,这种教育本质上是非政治化的。然而,根据两种政体的定义推断,权威国家可以使用比在自由民主约束下运作的领导人更广泛的奖惩措施。在过去的几年里,中国的大学出台了新的规定,鼓励知识分子将他们的学术成果与官方优先事项更加紧密地结合起来。除了在具有高影响力的学术期刊上发表文章外,还敦促教师准备政策文件以提交给党和政府机构。引起当局积极回应的政策建议可以替代学术出版物,以达到任期、晋升和工资奖金的目的。此类论文的作者会获得所在大学以及相关政府机构的认可和报酬。这一发展恰逢最近在中国大学校园开设了数百个政府资助的智库。如今,中国大学智库数量仅次于美国。但是,尽管美国智库被批评为“将一种智力实践模式制度化,将其生产者置于公共和政治生活的边缘”,但他们的中国同行却享有有影响力且报酬丰厚的地位。

结论

长期以来,学者们一直在争论知识分子主要和适当的忠诚在哪里,是在对真理、普世价值、神圣性、思想生活、精神或物质利益的承诺中。受过教育的默许指向知识分子效忠的另一个强有力的对象:国家本身。中国的案例让人想起 Julien Benda 的经典文章(1927 年和 1956 年),知识分子的叛逆,他在其中警告说,20 年代欧洲知识分子日益高涨的民族主义热情已经扭转了他们作为普世价值拥护者的传统角色,并增加了国际冲突的可能性。然而,与中国传统的一个显着差异是,自帝制时代以来,学者的预期和道德角色就是为国家服务。

……

中国的学者-国家关系建立在文化和政治力量的融合之上,这使它有别于大多数其他国家,正如杰罗姆·卡拉贝尔指出,文化资本的持有者通常从属于政治和经济资本的持有者。在卡拉贝尔的描述中,知识分子对现状的适应源于对政治和经济精英的软弱。相比之下,在受过教育的默许情况下,那些拥有文化资本(包括技术和政治知识分子)的人享有很高的地位,以换取满足国家既定的期望。国家通过竞争性考试和其他明显“客观”的学术排名和报酬手段来构建学术事业,以实现自己的目标,同时确保那些受过高等教育的人获得自己的功绩。

……

全球权威国家对现代大学的投资越来越多,这使人们对将此类教育机构的繁荣与强大的民主国家联系起来的熟悉理论产生了怀疑。从杜威到李普塞特的西方社会科学家都强调了高等教育对于自由民主的出现和持续的重要性。即使在后现代多元文化主义时代,罗伯特·罗兹 (Robert Rhoads)也将大学校园誉为“民主潮起潮落戏剧的中心舞台”。在评论这种看似明显的共生关系时,Edward Shils指出,“很明显,大学在很大程度上归功于自由民主,而自由民主的成功运作在很大程度上归功于大学。” 作为启蒙价值观的典型体现,现代研究型大学经常被誉为与狭隘的政治制度根本不相容的机构。然而,如今,最“开明”的独裁者正押注数十亿美元,而中国的例子表明他们的赌注可能没有错。

参考文献:

1.Perry E J. Educated acquiescence: How academia sustains authoritarianism in China[J]. Theory and Society, 2020, 49(1): 1-22.

*地鸣是一个共创小组,如果你想加入我们,一起尝试聚焦一些议题,拓展写作的空间,欢迎联系:[email protected]

我们期待你的加入。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!