“我不想离社会太远,但是我又不想太进去”|接力访问063 梁莹菲

文|杨樱

小饼干在邀请梁莹菲接力的时候,提到后者说的一句话,“关于创作,别人总是问我有什么想法,但其实我不是因为有想法,而是因为有很多痛苦”。

后来我在广州昌岗地铁站附近的一家咖啡店里见到梁莹菲,她说这句话其实是她刚结识的一位朋友说的,后者严重抑郁,并在这样的状态下参与了艺术家满宇发起的“一个人的社会”项目,这个项目要求一个人深度介入自我,并以某种创作形式表达出来。梁莹菲想知道,是什么驱动她参加“这么小众的活动”,是不是她一开始就知道要创作的东西是什么。

后者回答说,没有,一开始就只是意识到了痛苦而已。

梁莹菲觉得这话说得妙,“为什么我们想去做一些东西?最开始更像是我们只知道自己不想干什么。因为觉得痛苦,所以才开始去探索我们要说什么。”

“所以你认同这句话,是因为你有你的痛苦是吗?”

“对比起来,我已经是一个蛮普通的人。做的东西都是这打一枪那打一枪的。我没有深刻的痛苦,我可能是有同理心去感受别人的痛苦。”

梁莹菲之前是《财新》的摄影记者。平时她报选题,在选题通过后抵达事件发生的地点拍摄影像(照片或者视频),然后配合文字在财新发表图片故事。

见面之后我才想起来,之前在做孟建英的接力访问的时候,看到过梁莹菲署名的故事:那些侗族打工者在江边排练侗戏的场景,还有孟建英在五金加工厂里工作的样子。当时我的感受是,照片比文字好。虽然文字以现场描述和事件叙述为主,但梁莹菲有很多叙事者的问题,绕不过去形容词和赋魅的陷阱。这和技能训练有关。但是影像通常可以弥补文字信息的短板。从媒体需求的角度看,这也是她的工作的核心价值。

不过工作 8 年之后,梁莹菲连这一点也很犹疑。这可能是某种算不上痛苦、却更为根本的问题:你的工作价值到底是什么?

她说她经常会怀疑自己,觉得自己做得不够好,也怀疑自己做的事情的意义:“什么是真正重要的东西?”

“我做一个社会新闻,去拍拆迁、农民失地、失独父母,这些是不是真正重要的东西?我也拍了,或许对他们也是重要的,但是后来我又觉得,或许真正重要的东西并不是表面上的,而是一个人内在发生的风暴。我想拍那些。”

2018 年,梁莹菲做了一部关于“性侵”的影像项目。她在此前参加过一场公益徒步,小饼干也在其中,不过两个人交集不多。一直要到 2018 年,小饼干公开揭露当年徒步时的性侵者,梁莹菲才意识到原来身边发生过这样的事情,自己和对方朝夕相处,却一无所知。在复杂的心情下,她发起展览,除了使用当时徒步时拍的照,还有当事人此后的日记摘录、照片和其他性侵受害者的口述摘录,还邀请其他人朗读以第一人称写作的性侵害故事。这个叫做《伤痕之下》的影像项目入选 2019 连州国际摄影展,还拿了奖。后来展览被整理成文字,发在“财新 mini”公众号上。

做这个项目的时候,梁莹菲看过一张弦子的照片。央视前实习生弦子也是在 2018 年提起对央视主持人朱军的性骚扰指控,并提交至法院。当时弦子接受路透社采访,摄影师拍了一张照片,是她在一个空房间里背对着镜头的样子。这是一张其实让弦子很崩溃的照片。因为她不愿意让自己看起来像是一个需要隐藏自己的受害者形象,但是她无法改变媒体的叙事方式,只能写一篇微博反对自己被呈现的形象。

这篇微博让梁莹菲印象深刻。她在影像项目里使用的照片其实都与性侵本身以及当事人本身无关,反而都是事情过程中或者之后的一些环境,比如失眠时的天花板,徒步时路边的鸟……她更希望这些影像和文字、声音一起搭建某种场景,让人意识到性侵害并不仅仅是个人的不幸,也不能被一两个标签所概括。

不过这更多像一个个人项目,在职业环境里,梁莹菲有很常见的无力感。其实她原本是学广告的——她出生于 1990 年——在她毕业前后,短视频平台和直播正好颠覆了原有广告行业的运行规则,但她学的还是《广告狂人》那种传统广告业的做事方式。因为大学有很多人去做了摄影记者,前辈提携,她才进入了这一行。

她日常和社会新闻打交道,理论上要把事件发生现场用影像的方式传递给受众。不过新闻纪实摄影也面临民主化和碎片化的冲击,辛苦拍到的照片可能不如微博上的普通在场者来得有说服力,后者虽然技术不够好,但胜在位置、数量和速度。

与此同时,梁莹菲去到现场,直面当事人的痛苦和寄望,却发现自己能做的总是很有限。“你没有办法去推动这件事的发展,去促进良性的反响,甚至也不会有什么反响。就像石头丢进海里,你慢慢就会觉得虚无在累积,而且对方对你寄托那么多,你只能这样。”

有的时候她会责怪自己。武汉疫情时候她曾经采访过一位失去妻子的老人。她拍的视频后来在海外比赛里拿了奖,影响力扩大,老人被有关部门找去问话。我对梁莹菲说这不能怪她,这是她和老人共同面对的压力,但她看起来难以释怀,觉得自己拿了好处,而对方只有麻烦。

后来东航坠机,梁莹菲连夜翻山进去拍照。“就是为了拍那张小小的照片,然后就看到新华社之类的(媒体)直接坐车,就这样到现场,根本不费一点力气。那你这么辛苦是为什么呢?如果大家是公平的,我还可以用我的视角去拍不一样的照片,但你不能让我像做贼一样溜进去,进去了以后还拍不了。”

我觉得我和梁莹菲的对话有一整个媒体业崩塌的象征画面,出于不知道挽回一点什么的考虑,我提起上海疫情期间一张很有名的照片:深夜的五原路上,一个老人费力地拉着半身不遂的妻子去做核酸,没有轮椅,妻子坐在转椅上。路灯映照下,悬铃木的影子散落在俩人周围。

“我知道这张。雍和拍的。”梁莹菲说。雍和是上海最著名的摄影记者之一。

我说是,以及这张照片解封后还在某个画廊短暂展出。观看者无不动容。

梁莹菲说:“但是我有时候会考虑被当成符号的人,ta 自己是怎么想的。比如说轮椅上的老人,她看到自己的照片在网上传播的时候,她会想什么呢?”梁莹菲在上海封城的时候看了很多流出的照片,身在广州,却记得上海不同时间都发生了什么。

我想了一下,也只能承认这张照片是象征性的。并且象征的具体内容,在不同的人眼里必然是不同的。

梁莹菲可能想逃离这种象征性,所以做了两件事。

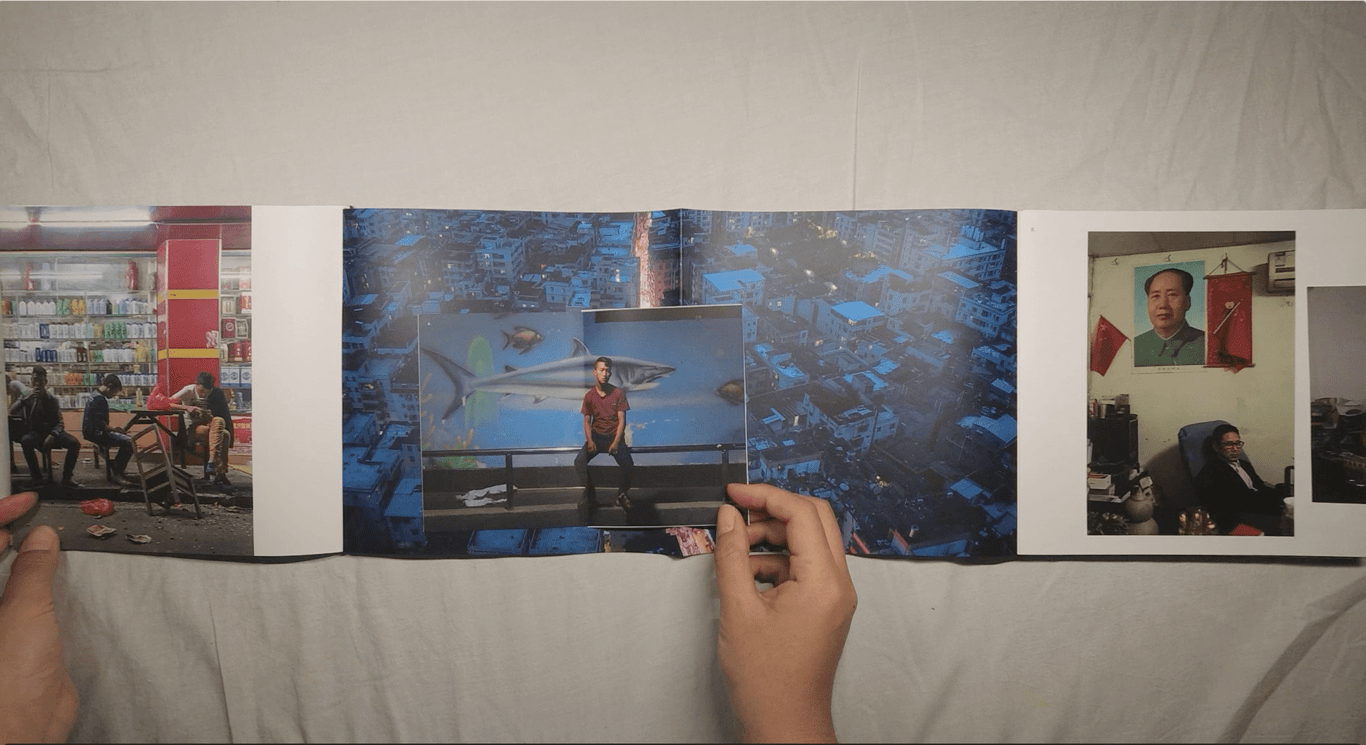

一个是做了一本手工书。她在咖啡馆里掏出书给我看。绿色布面封皮,看起来很像小时候的照相簿。左右翻页,照片与照片之间有叙事上的呼应,有的小一号的照片可以从大一点的照片上抽出、展开,形成更鲜明的对比。

梁莹菲一边翻一边解说。“我采访了很多珠三角的外来务工者,还有一些外国商人,其实他们理论上都分属于不同的群体,比如少数民族,比如不同的国家,但是我感觉他们的状态很像,都是那种在异乡打拼、又拼命想留在这里的人。”

我认出一些地方。这是小北。对。他们是谁?昭觉来的彝族务工者。昭觉在哪里?凉山,被政府那种对接务工的人接到佛山去打工。

我们就在类似的对话里一页页翻过这本书。“这都是我之前做的一些图片故事。”确实,我看到了之前在电脑前看过的照片,侗族打工人在排练。

“这是一个彝族少年,在东莞的一个溜冰场。这是深圳的白石洲,深圳最大的城中村,现在已经拆了。我觉得这两张照片里的样子很像同一个地方,就是那种生活在很拥挤的缝隙里的感觉。”

“这是康乐村的一个老板,我把他和一个小北的老板放在一起。”

确实很有意思,两个人都把精神领袖挂在墙上。小北老板挂着一个南非球员,康乐村的老板挂着财神和毛泽东像。

我在手工书里走过很多地方。如果没有梁莹菲的介绍,有些照片背后的故事我永远不会知道。她做了 20 本,放在微信朋友圈里,除了手上这一本都卖完了。一个前同事也买了一本。

这些拍摄于 2015 至 2022 年的照片有了和媒体报道迥然不同的叙事。“如果是媒体,这些照片会分散在不同的报道里,而且我觉得新闻有一个问题,如果一个人没发生点什么,就很难被报道了。但是做书不需要,我发现他们之间有相似点,就把它们放在一起。”

“我是一个土生土长的广州人,特别 local,就是我不会了解背井离乡的人,这个地方就是我的文化,从来不会不自在,而且我一直在广州读书工作。所以在接触这些人的时候,你会觉得他们什么都不知道,就被带到这里来了。他们的状态、表情、眼神都是不一样的。”

我问:“如果你不做摄影记者,你会注意到这些吗?”

“高中大学的时候会,但我不会敢和他们说话。本地人都有点排外,就是小时候我家楼下有外地人吃烧烤,很晚还很吵闹,我妈就直接泼水下去,然后他们就提着刀冲到我家门口这样。我以前在一个书店,一个黑人问我会不会英语,我直接说不会,但他是用英语问的。就不知道自己在怕什么,可能意识到他们和自己不一样。”

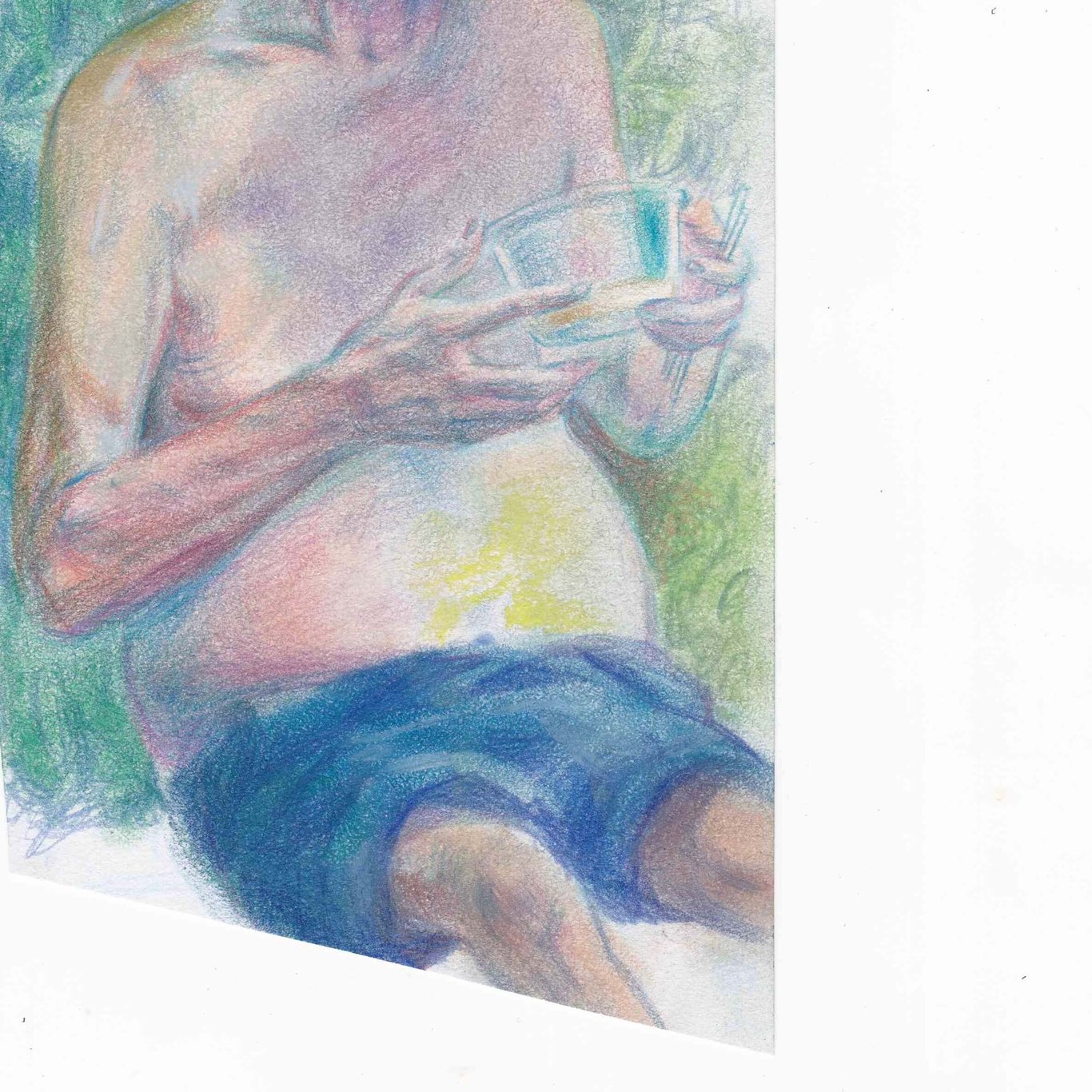

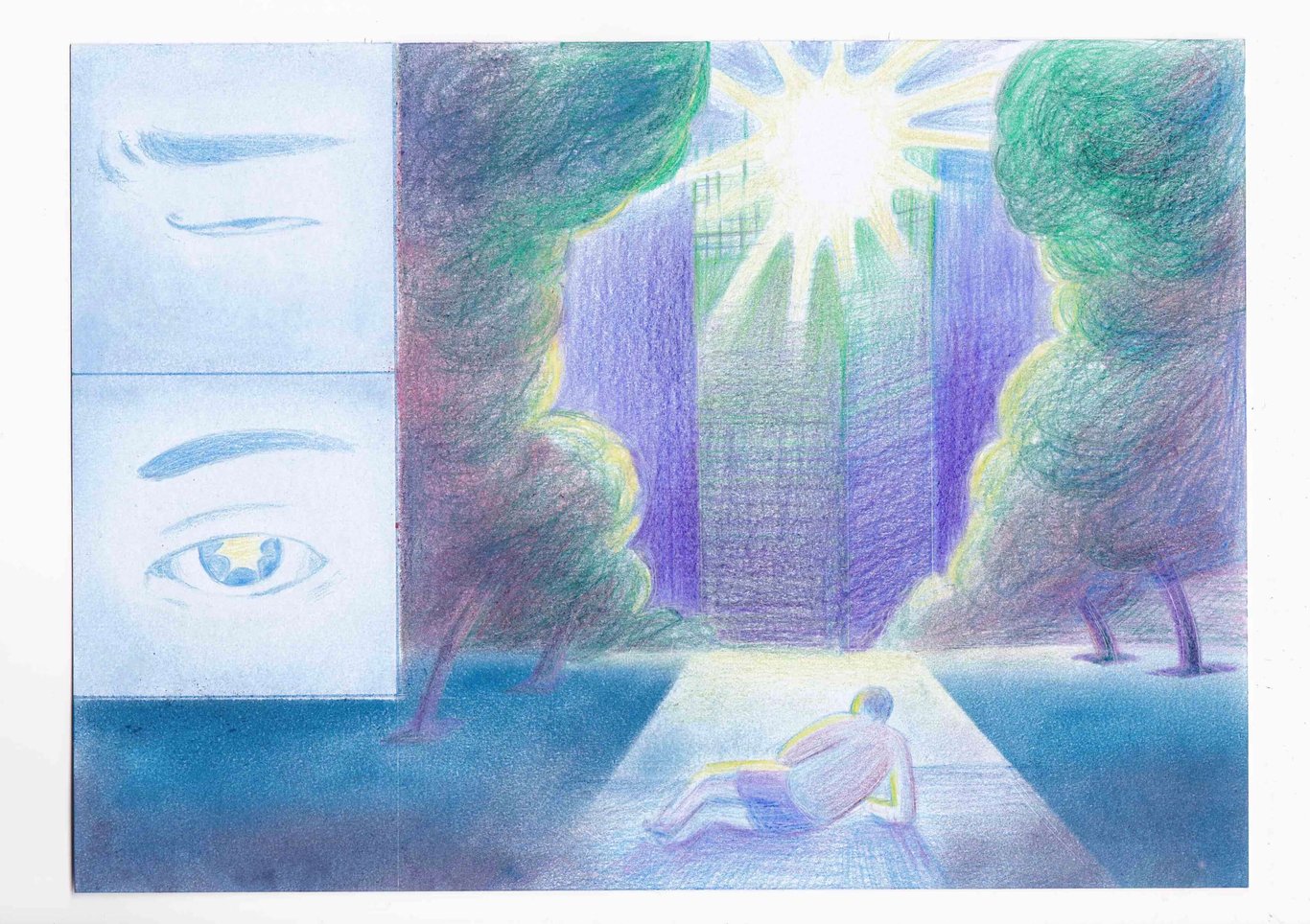

最近梁莹菲开始做第二件事,画画。她以前为了考美院也画画,后来变成兴趣爱好。如今画画让她感觉到放松。一个重要原因是她不必再承担对他者的责任,不会因为拍摄了什么就导致对方遭遇麻烦,另一个是可以表达更为不可言说的东西。

比如她发现家附近有一片回迁房,房顶一盏特别亮的路灯,恰好像舞台灯光一样照向一个流浪汉的落脚处,每天晚上都如是。梁莹菲就画下了这个场景。

她觉得画画这样的事情可以让她回到个人视角。她接受最传统的新闻摄影训练,一张照片应该体现被拍摄对象的某种特质。“但这不是很霸权吗?你决定了 ta 看起来是什么,你决定 ta 应当传递什么信息:肤色、眼神、在怎样的环境里。”

“我不喜欢这种上帝视角,凭什么?你凭什么觉得自己知道的就更多一些?”

Q:你最近做了什么有趣的事情?

A:我画了很多光膀子的男性,这也算是一种反男性凝视对不对?我觉得他们的肉体其实挺美的,类似这种(展示画作),我也说不清为什么。而且他们是免费的模特。

Q:你最近试图解决什么问题?

A:具体问题就是我在考托福。然后我最近还想画很多东西,但是我没有时间,可能考完托福以后就会开始画。我不想因为画画离社会太远,但是我又不想太进去。对,所以我想要找一个平衡点。

另外我正在策划一些新的拍摄计划,肯定不能跟我以前做的事情是一样的,不允许还是一样的。

Q:想找谁来接力?

A:张晓磊。在我当记者的时候,他在一家环保 NGO 工作,后来他从机构独立出来,还做公益。现在环境议题都比较容易得到资金赞助,他却选择了另一种不声不响的方式做事。最近可能在考察野生动物。他也是我见过最没有攻击性、最谦逊的男性。

文内图片由受访者提供欢迎你带着好奇心阅读小鸟文学

小鸟文学是个独立 App,它的表达在不停变化,认识它的人都有不同的机缘。此前你可能会从各种短篇小说、长篇访谈,人类学田野笔记或者和它的前身《好奇心日报》的联系认识到它,如今它还在持续作出调整。不过它的价值观一以贯之:和我们所处的世界保持距离,与此同时又不会袖手旁观。

你可以在这里找到我们:应用商店搜索“小鸟文学”,安卓手机也可以通过官方网站下载 APK

联系我们:[email protected] 或新浪微博、豆瓣 @小鸟文学