从“上海白纸”到“上海万圣”,那些在创伤后继续走上街头的年轻人

撰文 里予

编辑 炎炎

已有多年传统的上海万圣变装活动,为何会在今年火爆出圈?线下年轻人最活跃的集体公共表达,又为何出现在上海?

万圣节过去两周后,带着这样的问题,我间接找到五位上海万圣节参与者讲述此行经历见闻。随着对话的深入,几乎每个人都搁置了恐惧,谈起去年现场参与“上海白纸运动”的经过(仅有一位因出差“遗憾错过”),其中有两位当场被捕,最长的在派出所留置36小时。虽然心理有所预期,参与“上海白纸”和“上海万圣”的两波年轻人或有重叠,我仍然为我约访的双重参与者的“浓度”感到意外。正如外界对“白纸运动”前线参与群体的分析提及的,ta们不是女权主义者就是性少数。

在“后疫情”的近一年里,对于“白纸运动”,ta们或选择回避和埋藏这份记忆,或坚持言说和公共表达、在小社群中抱团取暖,但相似的是,万圣节成了ta们又一个共同“抓住”的出口——当日常工作无法再为年轻人提供普遍的价值感,参与公共生活的微小的“反抗精神”,彰显个体身份认同,让ta们真正感到生活在上海这座以“小资”和消费文化主导的城市的意义和希望,而这也正是连接“上海万圣”和“上海白纸”的内在延续性的内核。

作为“白纸”的万圣节

随意的“拉方舱”、封楼、调查行程轨迹带来的恐慌,从27人遇难的贵州转运大巴车祸,到广州女子在方舱上吊身亡,再到因封控导致10人遇难的乌鲁木齐居民楼火灾……去年此时,乌云几乎被政治抑郁吞没。11月27日白天,她将一束白花放在了乌鲁木齐中路路牌下,插着的白纸上写着改写自香港乐队My Little Airport的歌词:“我知已走到尽头,但请你请你留低,留低一起做见证”。

10月29日周日深夜,乌云下班来到上海成都南路一带。看着眼前摩肩接踵的“万圣变装”人潮,与两端路口把守的警察谨慎地保持距离,她仿佛又回到了去年11月27日上海乌鲁木齐中路的街头。两地不过相隔几公里。她内心隐约期待,会在人群中看到“白纸”相关的变装表达,却遗憾落空。

直到回家后,她才在网上看到那张照片:一个女孩身穿黑衣,上面贴满了一张张白纸。“她或许在用自己的方式,提醒大家不要忘记去年冬天发生的事情。我想,这不只是因为勇敢,而是在这样的行动中,我们才能更热烈、更鲜活地感知到自身的存在。”

手举A4白纸的动作,最早可以追溯到一位南京传媒学院的女生,随后被越来越多的人自发沿用,逐渐成为1989年后中国规模最大的社会运动的象征。这场被称作“白纸运动”的集体抗议,因纪念“11.24乌鲁木齐火灾”而起,以反对疫情“清零封控”政策为最大公约数,在那个周末迅速点燃了中国数个一二线城市,又在短短几天内被各地警方的高压逮捕和巡查行动扑灭。

“白纸一方面是空白,象征了我们过去在封锁、口罩、核酸、各种码中流逝、‘清零’的三年时间,也代表了我们想说但不能说的一切、尽在不言中,”乌云说道,“另一方面,因为它的空白,白纸可以被涂抹上任何色彩、写任何文字、被折叠成任何形状……我觉得它也意味着我们在这里的公共表达拥有无限、多样的可能形式。”

某种程度上,今年的上海万圣节正像这样一张“白纸”,邀请人们尽情在上面挥洒创意。“大家似乎都意识到了,这是这里为数不多的能够光明正大地上街、在街头自由表达的机会。”

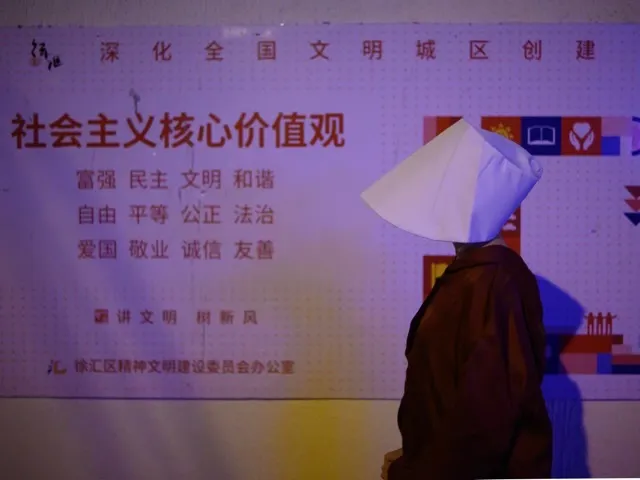

这里有“百变大咖秀”般的名人名角模仿,也有美女和肌肉男的动漫cosplay;有“建筑生”、“医学生”、“文科生”、乃至“乙方”扎堆吐槽就业和职场现状,也有不少讽刺时政的异见,比如:“学医救不了中国人”的鲁迅;抱着“三胎”娃娃的女性;在“社会主义核心价值观”标语前接受路人“Praise be”问候的故事里的“使女”;2070年“光荣退休”的“老人”;更少不了去年上海万圣便已“霸屏”、今年继续“还魂”的各类身着“大白服”的防疫人员、巨型核酸棉签、“套头”行程码等。

在这个稍纵即逝的时空里,每个人仿佛都充分拥抱着自由的“假象”,将那根心照不宣的“红线”向前推移。通过社交媒体的传播,更多人看到了行走的大号监控探头、挂着“打倒程蝶衣(电影《霸王别姬》经典角色)”牌子游街的京剧名伶,因形似习近平而早已在公共场所“敏感化”的小熊维尼,当然还有“白纸女孩”……很快它们又在“墙内”网络上消失得无影无踪。

前总理李克强在那个周五突发心脏病逝世,更为这场与死亡相关的节庆增添了几分戏剧性。无论是人形大花圈,还是“我在上海很想你死”路牌,都偶然与民间“挺李反习”的悼念情绪暗合。

花圈扮演者的一位朋友告诉我,当事人的花圈在现场被没收,随后被带走问话,但事实上他很早就置办好了这身“盛装”,与去年扮演纸钱相呼应。当天李克强逝世新闻传来,他就发朋友圈吐槽,这身万圣装扮可能不敢穿了,或许是为了不给自己留遗憾,他还是去了。有网友评论道,“不带走还不会让人往那个方向想,真就苏联笑话了。”

但乌云还是感觉,在欢乐、戏谑的氛围下,有愤怒和讥讽在暗涌和流转,指向这片土地上发生过与正发生着的种种荒诞,与无处宣泄的冤屈。这和“白纸”背后的群体情绪同源。有一刻,她清晰而强烈地意识到,“身边奇装异服的每一个人,都不是正在参加这次万圣节活动的变装‘鬼魂’,而是活生生的、共同经历了混乱、失序、创伤、疼痛的疫情三年的人们”,“大家都很需要疗愈,也都有很多想要说的、想要表达的东西。”

疫情中的“存在危机”

“这一切都是有关联的。” 包冷从大学生到打工人的身份转换,恰与疫情同步,原本热爱旅游和新奇体验的他,被迫过上了每天上班、通勤的单一生活。去年刚从北京裸辞来到上海,租好房子,他就迎面撞上封城,接连网络面试的压力、男友的不理解和摩擦,让他十分崩溃。两个月后解封,两人和平分手。今年3月,包冷开始出现右眼视力模糊,医生查不出任何原因;6月,骑车意外被撞,身体疼痛一直难以缓解;8月,他看了心理科医生,确认是轻到中度焦虑症引起的躯体反应。

有一天,他的脑子里冒出这个念头:“为什么要飞速抵达公司”,决定多花15分钟走路上班,走着走着便哭了一路。

服药一周后,包冷便自行断药。对他来说,看演唱会才是更好的“药方”。今年他已经“疯狂”看了15场,台湾流行歌手几乎一个不落,比大学的巅峰期还多。他笑称,9月最低落时,有过“不想活了”的想法,但一转念就是“还有买了票的演唱会没看”。

对包冷来说,万圣节就是又一次“释放”的机会。并且,有机会超越“异性恋消费主义”框架,成为肆意解构主流文化和性别身份的狂欢。

那个周末,临近项目出差,他加了整整两天班,但还是在周一凌晨2点出现在上海万圣街头。抱着“在外面就要有自己的表达”的初衷,包冷紧急定制了一件“打工人”T恤,吐槽节假日调休政策。虽然刚刚收获70多赞就在“小红书”上被“限流”,但他还是很满意能说出自己的心声,“这次的表达,让我突然意识到,我可以选择不过无聊的人生。”

和包冷同样经历了“存在危机”的还有吉吉。2021年夏天大学毕业后,吉吉gap了四个月,从建筑专业转向艺术摄影领域。那时,上海以其繁华和高级的艺术品味吸引了他,只身来到这座没有一个朋友的陌生城市。。

封城期间,除了爸妈,几乎没有人问候他在上海的情况;很多日子里,他的微信可以一天都没有任何声响。他感觉自己正被世界遗弃,难以回避思考关于世界的意义、自己的人生道路何去何从等“终极问题”。

解封后,他立马去新疆骑行了7天,经历了暴晒和极端天气,没迎来什么“灵魂的洗涤”,回到上海后反而更加低沉。直到去年10月底的万圣节,“算是一个小小的激发,见识到更多‘个体’的人,而不是群体里的人,群体只会淹没个体。”吉吉兴奋地回忆,当晚他玩到凌晨近三点,第一次感受到上海真正的魅力,这座城市的“内核”在他的眼前打开了。

“所有没听过的活法、故事、可能性,藏在巨大的财富之下更多元化和包容性的东西,才是吸引我的地方。”吉吉当即发誓,2023年一定要参与上海万圣节,成为变装队伍中的一员。

他后来“悟出来”的答案,可以凝练为一句话:“我不在乎”——嬉皮士的人生信条。“当我把‘不在乎自己的生命’放在这里,世界上的一切事情都不再是事情,想通这个以后,我比以往更强大,就像双雪涛的小说《聋哑时代》结尾写的,‘我应该再也不会被打败了’。”

一个“不在乎”的人,拒绝将疫情视作“人生转折点”,“对大多数人来说,经历一些苦难,虚幻的东西才分崩离析,对我而言不是。”吉吉说。

一个“幽灵”

但吉吉不能“不在乎”公共表达的“雷区”。他本来也想cos巨大的男性性器,但知道去年的扮演者被当场带走,便作罢了;他转念想或许可以cos阴道,但这很可能引来非议。最后他选了一个年轻人喜闻乐见的形象:粪便,与朋友扮演的卷纸组成cp,自认成功在一众粪便coser中“艳压群芳”。点睛之笔是一个写有“世界像粪”字样的布袋,他还特意挂了一个在泰国买的木制小鸡巴口哨。将一切似乎难以启齿的公开化,是他对这个世界“去魅”的方式。

后来他注意到,今年有女生cos男性性器,“网上吵翻天了,女的说她媚男,男的说她低俗,两边都很蠢。”在他看来,如今越来越重视性教育,公开谈论和扮演性器官,是在反抗大众文化中不合理的性禁忌,“没什么不好出现的”。

秋秋带着破除“月经羞耻”的主题参与今年上海万圣节。她提前两周就开始策划着装,有天晚上一直想到失眠。她不想只是单纯打扮成可爱漂亮的“花瓶”,而是希望这是属于自己的“有意义的表达”。“为什么万圣节一定要搞血来装扮呢?月经不也是血?”当这个逻辑链路打开后,她确定要用带血的卫生巾作为装扮的一部分,事后也为这一刻深感庆幸,“这就是我想要做的事情。”在万圣现场,她不断收获女孩们会心的目光和赞美,也努力向好奇的男生展开科普。

在她的初中记忆里,看到女老师口袋里的鼓包,男同学会下意识猜测是卫生巾而捂嘴偷笑,完全放下了原本对老师的敬畏。等到上了高中和大学,她愈发坚持在日常对话中用学名“月经”而非“姨妈”、“例假”等代称,有意识地影响身边的每位朋友。自2014年关注网上的女权主义博主以来,她越来越多地为女性议题发声。

之前的疫情三年,秋秋也有在上海参与小规模的万圣活动,她明显感到“今年风气和往年不一样”。

乌云说,如果没有任何限制,她想象自己的万圣cosplay show会是这样的:她是一个被铁链锁住脖颈、手脚的女人,朋友“粗暴”地抓住她,往她身上贴上许多写了红字的白纸。“精障女性被拐卖结婚生了八个孩子”、“被拐卖女性的婚姻被司法承认其合法性”、“荡妇”、“婊子”、“性骚扰都是女的自己不检点”……她被铁链牵着走一段路后停下,将身上的一张张纸扯下来,用力撕掉;然后她试图解开或挣脱铁链的束缚,却发现怎么样努力都无济于事。

现实是,她被繁重的工作和长久的抑郁症抽走了绝大部分精力,她更害怕继“白纸被捕”之后再次遭遇来自警察的暴力。她想起2015年初被短暂关押的“女权五姐妹”。走上街头cosplay,曾是青年女权行动派标志性的抗争行动,留下的经典形象有“被家暴的带血新娘”等,直到去年还有女权主义者在香港做了类似表达。

严格意义上来说,将离的万圣变装秀是在一家上海的俱乐部完成的,并不是在群众包围的街头,即更广为人知的巨鹿路found158下沉广场及其周边马路。在他看来,“158”那里的装扮“没啥内涵”,Club平时举办的活动要更为多元。在这里活跃的酷儿朋友总是被保护得很好,装扮也更出格,足以“秒杀普通人一大截”,“万圣节上所谓的’奇装异服’其实是我们群体的日常,只是落实到每个人的话,政治性表达会少一点。”

今年万圣节,应Club主题的设定,他灵机一动,决定做一个和社交媒体平台内容限制相关的造型,因为这就是游荡在我们日常生活中的“幽灵”。他没有刻意想到,这是一个“政治化的表达”,“它其实处于中间值,半政治不政治,你不能界定它,又有很大被曲解的空间,这种东西才是好玩的。”

吉吉则把大街上的路段变成了他期待已久的第一次”Drag Queen Runway(T台)。终点正是警察拉起的警戒线前,外面拦着几百号观众。他拖着巨大的粪便外壳,悬浮般走过,摆出ending pose(结束姿势)后来了一句口号“世界像粪”,转身谢幕。

在万圣现场,他夸张地“闻到”90%男性参与者的气息都是gay,“网上有句话说,‘母0’撑起了上海万圣节的半边天。”吉吉并不愿意被归类于群体中,他认为“个体存于群体中往往充当被裹挟的人质”,而他不愿成为任何的人质。但他仍十分享受上海万圣节营造出的这个短暂的“乌托邦”,从中感到一种难得的群体归属感。

“原来还有这么一群伙伴在,哪怕不认识,也像是上辈子认识的感觉,每个人都放下戒备,人与人的联结、信任又回来了。”吉吉说,“就是因为这种联结很短暂,很难被带到日常生活,才那么珍贵和让人珍惜。”

将离对今年上海万圣节的观感却是“整体很平淡”,“有种小红书上的网络流行梗像‘平行世界’一样涌入了你的生活。可能平时大家在上海,或者至少我的个人生活,已经是狂欢了,所以万圣节除了人多也没啥特别的。”他笑称,上海万圣节的火爆,只是印证了这句话,“直男们也想有自己的骄傲月”。

“白纸”时期的“爱情”和“记忆容器”

和乌云一样,将离也因为“白纸被捕”经历了半年以上的创伤,只要看到警车听到鸣笛都会涌起一阵害怕。原本他也没有预料到后挫力有这么久。今年中旬的一天,他在家里听到社区民警敲门,第一反应仍是给朋友们疯狂发微信报告。啼笑皆非的是,对方其实只是来宣传反诈信息。

“我很庆幸我去了(白纸现场),但我也希望我不用再去。”将离说,11月27日凌晨,他和朋友们喝完酒,听说乌鲁木齐中路的消息,犹豫了一下还是去了。他在现场并未做任何表达,单纯围观,可能是因为站的位置靠前,就被警察突然抓走。他度过了难熬的数十个小时,吃喝上厕所都不方便,睡觉也睡不好,逐渐感到恐惧和精神崩溃。

“庆幸”是潜意识中的本能印象,他很难具体展开诠释,便用玩笑来化解,“也许是无意之间做出了可以在30年后喝酒时吹牛的事情的’庆幸’?我也不知道这庆幸是哪来的,它让我可能失去的,比带给我的要多,工作、自由、心理健康、肉体感受……”

“我或许之前勇敢过,现在只想心安理得地当个懦夫,因为我还没有强大到那个地步。”将离说。释放后他几乎不会和人主动谈起“白纸”,现在他也不太情愿回忆当天的现场细节。记忆中零星的画面是,有男生割破手指在电线杆上写字,具体写的什么忘了,而之前已经留下的字迹写着:“冒着敌人的炮火,前进前进前进进,11.27”。

令他感触最深的反而是,路口便利店大叔给大家送来矿泉水喝。在那一刻,他惊讶于上海人竟打破了平时严密的“边界感”,产生某种同道情谊。

乌云形容,在“白纸运动”发生后,乌鲁木齐中路那片区域给她带来的感受,类似台湾“2·28”事件开启的白色恐怖;发生抗议的那两个夜晚,上海街头几乎可以用“刀光剑影”、风声鹤唳来形容。除了当晚和几个女生一起当面举着白纸与警察对峙,她更愿意珍藏和分享的也是那些暖心的记忆:

11月27日深夜,她想把一位警察正抓捕的女生“抢救”下来,结果却一起被带上了小巴车。在等待转运的过程中,乌云趁看守的警察不注意,把右手贴紧膝盖侧边,隔着过道向那位女孩两次偷偷竖起大拇指。她微微点头示意,和她对视而笑,“那是我和她心照不宣的时刻,无需任何语言,她便明白了一切。”那里有对勇气的赞赏,有“不要害怕”的互相抚慰。

一周后,一位博主记录的“真实爱情故事”在社交媒体上广泛流传:在其举办的读书会上,两个女孩相识,开始经常dating(约会),但尚未表达心意确定关系。而后,她们相约去了乌鲁木齐中路,其中一个女孩因拿出手机记录而被警察抓上大巴,另一个女孩为了保护她,也紧随其后被推搡上车。在一车惊恐无助的年轻人中,她看着她的眼睛说,“我们在一起吧?”她也看着她,坚定地点点头说:好。随后,她们不顾旁人的注视,忘情地拥吻。

博主写到,警察发现了“这里有一对同性恋”,车子开到一个公园后,所有人被驱逐下车,随意审问几句后,就都被放走了。没有人能证实这个另类“爱情神话”的真实性,尤其是这个“大团圆”的结局更是令人生疑。但许许多多“上海白纸”的参与者和同情者们,都情愿相信这是真的。因为它代表着人类所能拥有的最好的东西——爱,理想,希望。

包冷没有这个幸运。当时,他也是和dating对象一起去的乌鲁木齐中路,反而感到“孤单”。他内心想要更勇敢地站在前线,但对方更为保守和“软弱”,呆了半小时左右就觉得不安全,喊他一起退出了人群。他没有为提前离开感到遗憾,“时间长短不重要,be there(曾经在场)就很棒”。

不过,他还是忍不住想,“要是后期还有这样的行动,我一定要跟最爱的人一起参加,或者说能参加这样运动的人,才能是我爱的人。”回去后,意识到两人观念不合,包冷慢慢与他疏远了联系。

在现场,他看到许多LGBT“同类”肩并肩手牵手,“真的很受鼓舞,就觉得虽然是政治运动,但把我们不能公开表达的东西也一起表达了,不想你说什么就是什么,不是你说不存在我们就不存在。”

“能和同立场的人真实站在一起,让上面的人听到,我们要有正常的生活,不管是不是真地产生了社会影响,但至少对我自己很有意义。”包冷说。

三年前,他正在香港读书,目睹了“反送中运动”,虽然也会在街头骚乱中真实地感到害怕,他还是在国内社交媒体上努力发声,呼吁网友不要只看到“过激”现象,而是要将心比心地理解别人,是否受到了不公平待遇。可惜得到的反馈都是无脑谩骂。

如果不是出差离开上海,秋秋相信“白纸运动”时自己也会去到现场。“哪怕乌鲁木齐中路路牌被拆走,悼念鲜花都被扫走,留一个废墟在那里,就很有力量。这件事不可能被压下去,反而在已经有想法的人们心中打上一层烙印,更想去关注和表达。尤其在上海这个地方,简单地拆路牌、撤舆论,不是正确的做法,只会激起更强的反叛的声音和力量。”

在所有受访者中,吉吉在现场呆了三四个小时,直到凌晨人群基本被驱散,他说,“我要在场,真实记录下来这一刻。某种程度上,我想成为这段历史的‘容器’,让未来的人知道真实发生的样子,不能被轻易篡改,因为每个人都有获取真相的权利。我把它放在记忆的最深处,不会想起,也不会忘记。”

随着“上海白纸”一周年的时点临近,海外各地出现诸多纪念活动通告,但被问及自己会如何纪念,乌云笑笑说,接受采访可能算是唯一的纪念方式。她注意到,连日来上海街头增加了许多警力,她自己也接到警察电话,警告当天不能去乌鲁木齐中路,一旦去了被路上的摄像探头拍到,他们可能会直接上门把她带走。

警察比普通市民更积极地在“纪念白纸”,乌云和朋友们不无讽刺地笑谈。她还听说,去年“上海白纸”的被捕者夏巢川近期再次被上海警察以“寻衅滋事”名义上门带走调查,现正羁押于看守所,律师多次申请会见被拒,至今案件详情不明,尚不清楚是否和上海警方对万圣节游行“秋后算账”有关。这个消息让她震惊和担忧,“不知道她目前处境如何,警方是怎么定性的。”

据推特用户“李老师不是你老师”发布的一篇小红书笔记截图显示,一位上海网友自称因转发几张万圣节照片被警察约做笔录,警察称照片中所有当事人基本都被约谈过了。原帖目前无法在小红书上搜索查看。

在将离看来,“上海万圣”和“上海白纸”完全是两件不同的事,“万圣节大家自发聚集,目的就是想开心,也没想纪念什么”,直到出现“熟悉的配方熟悉的味道”:警察维稳约谈、社交媒体平台相关内容的限流或消失……“从官方的角度觉得这是有联系的”。

将离觉得,“我在上海很想你死”这样的标语,其实很符合上海年轻人的心情,“就是有种随便活活的美感,很多东西你没有办法,大家平时已经够累的了,也没有让自己生活状态变好,没有人告诉你要怎么做。”

明年上海万圣游行的传统还能继续吗?许多人心里打上了问号。包冷非常肯定,无论如何,他已经计划好“以后每年都要做一次表达”,“就像去年白纸和今年万圣”。他正在考虑出国读心理学学位,希望帮助更多经济下行的社会中有心理困扰的人,如果明年不在上海,“可能真的得去别的国家参加骄傲游行。”

秋秋对此也抱有期待,她为双性恋者在性少数群体中的污名而遗憾,“大环境本来就在收缩,为什么群体内部还要作分化?”大学时,她做过职业模拟沙盘,结论是她适合成为在性别议题上发声和推动者,虽然毕业后妥协地进入了企业,但她始终相信,在未来的某个人生节点,她还会去做相关的事,“这(次万圣)肯定不是我最后一次表达。”秋秋说。

(图片来自网络。考虑到受访者的安全,我们隐去了一些对活动形式和内容的具体描述。)

“WOMEN我们”是一个想象的共同体,用免于审查的中文书写当代史的初稿。欢迎您订阅我们,并帮助防火墙内的朋友邮件订阅我们;也欢迎您捐助和分享我们的文章。请联系[email protected],为报道提供线索或加入我们,成为撰稿人。我们会努力保证您的信息安全。