261|一切都是永恒的,直到它烟消云散:最后一代苏联人

俄乌局势风云突变。乌军收复伊久姆,俄军撤出哈尔科夫。据《卫报》消息,莫斯科一方的拥趸如普金粉丝、车臣领导人小卡德洛夫也不得不承认当下局势不妙,俄军表现不佳。而经《华盛顿邮报》核实,莫斯科和圣彼得堡的议员们也集体上书,要求普金下台。改变似乎在发生。

–

如何理解改变?是必然的历史进程?还是事在人为的结果?是外力的推动?还是内在的变革在让齿轮作响?苏俄永恒帝国的臣民绝非大棋的围观者,早已被绑上战车的他们或躺或润或抵抗,也会被卷入战争的仇恨和民族主义里,或者对改变和自身的能动性失去信心。

–

比如,在前日去世的戈尔巴乔夫宣布苏联解体前,虽然入侵阿富汗的失败是苏联解体的重要诱因,最后一代苏联国民却始终相信“一切都是永恒的”,直到听到“它烟消云散”,虽然当改变真的发生,他们也似乎早有预料。

–

这一时间性问题,对加州大学伯克利分校阿列克谢·尤尔恰克(Alexei Yurchak)教授而言,关乎我们如何看待体制下的亚文化,宣传喉舌背后的意义,如何理解“共谋”和“抵抗”,如何调和(后)社会主义的灰色与红色。这却并不是简单地幻想“弱者的武器”或者社会自我修复和矫正的能力。事实上,如何理解苏联的最后一代也就是如何理解当下俄罗斯的第一代人,理解他们的怀旧、仇恨、反思与勇气,理解他们对改变的理解与困惑。非“大棋”地理解他们,在对改变的具身体验中理解人的能动性,也就是尝试理解当今世界所有人所身处的或急或徐的改变。

–

本文源自《一切都是永恒的,直到它烟消云散:最后一代苏联人》(Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation,普林斯顿大学出版社,2006)的第一章,译者是宝藏号译窟的主理陈荣钢,译窟是诸多经典文献驶入简中世界的第一站,请大家多多关注。

作者 / 阿列克谢·尤尔恰克(Alexei Yurchak,加州大学伯克利分校人类学系)

译者 / 陈荣钢

译者:

来源:同名著作

模仿(mimicry)是一个非常糟糕的概念,因为它依靠二元逻辑来描述完全不同性质的现象。鳄鱼只是模仿树干,而不会复制(reproduce)树干,就像变色龙不会复制周围环境的颜色一样。粉红豹不模仿任何东西,它也没有复制任何东西,但它把世界涂成了自己的颜色——粉红色。

——吉尔·德勒兹(GILLES DELEUZE)和菲利克斯·瓜塔里(PIERRE-FÉLIX GUATTARI)《千高原:资本主义与精神分裂》(A THOUSAND PLATEAUS: CAPITALISM AND SCHIZOPHRENIA)

一个永恒的国度

著名作曲家、音乐家安德烈·马卡列维奇(Andrei Makarevich)在一次电视访谈中说:“我在苏联从来没有想过任何东西会发生改变,更不用说想象它的消失了。小孩和成年人都有一种完整的印象,认为每件事都是永恒的。”

马卡列维奇在后来出版的回忆录中说,他和数百万苏联公民一样,一直觉得自己生活在“一个永恒的国度”。直到1986年、1987年左右,当“经济改革”(俄语перестро́йка的字面意思为“重建”)拉开帷幕的时候,他才逐渐意识到,社会主义制度不可能永远存在了。

许多人都说起过类似的经历,他们深切感受过苏联制度的永久性和不变性,它的崩溃完全出乎人们的意料。然而,马卡列维奇和许多苏联人也很快发现了另一件特别古怪的事情——尽管崩溃来得突然,但他们发现自己对它早有准备。在那些年月里,这种奇特的悖论愈发明显。尽管这种制度的崩溃在降临之前是不可想象的事,但当它真正发生时,却又如此情理之中。

1985年,当苏联开始实施“经济改革”政策的时候,大多数人都没有料到会发生任何彻底的变化。这些运动被认为与之前无休止的、由国家主导的运动没有什么不同——运动来了又走,而生活照常进行。但在一两年内,苏联人民开始意识到周遭正在发生一些不可思议的事。

许多人说,他们经历了一次猝然的“意识断裂”,感到“十分震惊”,随后又迅速振奋起来,准备参与变革。尽管不同的人在那个时刻有不同的经验,但人们的经验都有些相似,而且许多人对此记忆犹新。

冬妮娅(Tonya)是一位1966年出生在列宁格勒(Leningrad)的学校教师。据她回忆,1987年左右她第一次意识到“某种不可能的事情”正在发生:

我在地铁上读书,突然觉得十分震惊。我非常清楚地记得那一刻。我当时正在阅读列夫·拉兹贡(Lev Razgon)的《真实的故事》(Nepridumannoe),它发表在文学期刊《青年》上。我从没想过类似的作品能发表出来。此后,出版物源源不断地涌现。

新出版物的数量开始呈指数增长,阅读、与朋友交流讨论读物的做法风靡全国。1987年至1988年,大部分报刊和文学杂志的发行量极速增加,在一年内增长十倍以上。许多受欢迎的读物销售一空,报刊亭买不到这些读物。读者抱怨要在凌晨五点报刊亭开业前两小时去排队,才有机会买到心仪的读物。

阅读杂志、观看电视直播、与同类朋友交谈,这些活动产生了新的语言、话题、比较、隐喻和想法,最终导致话语和意识的深刻转变。作为这一过程的结果,人们在上世纪80年代末期普遍意识到,曾经看似永恒的国家社会主义其实快结束了。

意大利文学学者维托里奥·斯特拉达(Vittorio Strada)在转型开始前曾在苏联居住过很长时间,他总结了自己在80年代末的苏联群众中感受到的历史加速:“人们想象不出这场崩溃……它发生得如此突然,过程如此之快……终结的时间和发生的方式都令人震惊。”

突如其来的变化也相当令人兴奋。一直以身为苏联人为荣,从来不认同异议人士的冬妮娅忽然发现,自己很快就爱上了新的批评话语,用她的话说:“我感到很兴奋,这一切是如此突然和意外,它完全征服了我。”

80年代末发生了数不清的故事。这些故事表明,制度的崩溃在它真正降临之前是许多苏联人意料之外和难以想象的事,但当它来临之时,又变得如此合乎逻辑且令人兴奋。许多人发现自己好像早已准备好了。人们似乎一直知道,社会主义的生活里充满了奇怪的悖谬,这个制度一直停滞不前又不可改变,既脆弱又活力满满,既黯淡又充满希望。

这些经验引发了各种与苏联社会主义有关的重要问题。以悖论为核心的晚期苏联制度和生活方式的性质是什么?这种悖论以话语、意识形态、社会关系和时间层面上的哪种内部制度转变为前提?此外,在这种制度中,知识生产和知识传播的性质是什么?知识被编码、传播、接受和阐释的形式是什么?

这些问题不涉及崩溃的原因,而是关乎使崩溃成为可能而又没有使其成为预期的条件。带着这些问题,本书探索晚期苏联的社会主义(从上世纪50年代中期起,那时距离苏联经济改革尚有大约三十年的时间)。在那时人们的经验里,这个制度仍然是永恒的制度。本书通过苏联最后一代人的眼睛研究这一时期,关注这些人与意识形态、话语和仪式的关系,以及由这些关系引发的、诸多意料之外的意义、社群、关系、身份、兴趣和追求。

二元的社会主义

今天,许多学术和新闻写作或隐或显地提出了某些关于苏联社会主义的假设,但这些假设是有问题的。这是我写这本书的动机之一。这些常见的假设认为,社会主义是“坏的”、“不道德的”的东西,是“经济改革”之前苏联人民的遭遇。人们假设这种“坏”和“不道德”是苏联社会主义崩溃的前提。广泛使用的术语“苏联政权”也暗含若干假设,用一种二元范畴来描述苏联的现实(压迫和反抗、压抑和自由、国家和人民、官方经济和“次级经济”、极权主义语言和反语言、公共自我和私人自我、真理和谎言、现实和虚伪、道德和腐败,等等)。无论在社会主义结束之后,还是在前苏联时期,这些术语都主导了对苏联社会主义的描述。

在这种话语的极端情况下,苏联公民被认为没有能动性(agency),他们之所以赞同“共产主义价值”,要么是因为他们被强迫这样做,要么是因为他们没有办法批判性地反思它们。上世纪80年代末,弗朗索瓦丝·托姆(Françoise Thom),在无处不在的意识形态语言背景下,语言的“符号不再正常运作”,使苏联成为“一个没有意义(meaning)、没有事件(events)、没有人性(humanity)的世界”。90年代末,弗兰克·埃利斯(Frank Ellis)进一步说道:

当理性、常识和体面倍受冲击之时,人格就会残缺不全,人类的智识就会瓦解或扭曲。真理和谎言之间的屏障被狠狠地破坏了。人们在恐惧和一切智识被剥夺的环境中接受训练。苏联人民永远只是党的思想和口号的传声筒,与其说是人,不如说是一个容器,时而被党的政策填满,时而被清空。

在这种观点中,哪怕主体被赋予了一些能动性,也是出于压迫和恐惧。这些主体的声音往往无法被听到。例如,约翰·扬(John Young)将苏联公民描述为“不顺从的异见人士”,他们“用‘事实’来反驳政府的欺骗行为,与官方的假话形成对比”,“他们关起门来和受挫的朋友谈话;他们发明手语以防隔墙有耳,秘密警察就在公寓门外偷听;他们在人与人之间传递手册或录音”。这些都是极端的例子,但它们是将苏联生活概念化的一种显著做法。

在前苏联“解体”后对社会主义的回顾性分析中,二元的隐喻也很普遍。在这些分析中,苏联文化被分为“官方”和“非官方”两部分。社会学家乌瓦洛娃(Uvarova)和罗戈夫(Rogov)认为,这种划分可以追溯到70年代一种特殊的异见意识形态,这种意识形态认为,“原则上没有什么好东西可以出现在(官方)苏联杂志上,而真正的文字只能发表在非官方出版物(Samizdat)或外国出版物(tamizdat)之上”。

乌瓦罗娃和罗戈夫在批评这种划分时,将苏联文化划分为受审查(podtsenzurnaia)和未受审查(nepodtsenzurnaia)两部分。这种术语的变化有助于突出苏联文化的悖论性。然而,他们仍然将苏联的现实还原为国家(审查)和社会(非审查)之间的二元划分,却没有说明社会主义中许多被允许、容忍、甚至在官方审查范围内被推广的常见文化现象,这些现象与党的意识形态文本有很大区别。

这些二元模式持续存在的原因之一,是许多与苏联社会主义有关的批判性知识的特殊“情境性”(situatedness)。这些知识要么产生于社会主义之外,要么产生于回顾社会主义之时,要么产生于反社会主义、非社会主义或后社会主义的政治、道德和文化议程和真理主导的语境之下。

罗戈夫在他的研究中提出,勃列日涅夫(Brezhnev)时期的日记(写就于20世纪70年代)和90年代的回忆录是用两种不同声音和语言书写的东西。并且,它们还以两种不同的方式或隐或显地评价了苏联社会主义的日常现实(everyday realities)。回忆录不仅对社会主义制度的批评比日记多得多,而且直到90年代的回忆录中才出现对社会主义制度的构想,以及对作者在社会主义制度中地位的想象。

此外,帕特里克·塞里奥(Patrick Seriot)认为,直到80年代末“经济改革”结束之时,有一件事对知识分子才有了强烈的政治意义,那就是突出区分社会主义时期的“官方语言”和“他们自己的语言”,因为后者被追加建构为一个“通过斗争获得的自由空间”。

此外,“停滞”(zastoi)这个词虽然是勃列日涅夫时期的标签,但也是在勃列日涅夫时期结束、社会主义制度正在经历快速转型之后,到了戈尔巴乔夫改革时期才出现的术语。其实,把勃列日涅夫担任党的总书记这段时间(60年代末到70年代)概念化为具有具体历史特征的某个“时期”,也源自“经济改革”之后的回顾。罗戈夫认为:“70年代,苏联人对时代历史坐标的理解相当模糊,比从80年代末和90年代的角度回头看要模糊得多。”

“经济改革”的批判性话语暴露了许多苏联历史的未知事实,并批判性地阐明了许多在那之前隐约知道但未被阐明的现实,也产生了很多迷思(myths),这些迷思被80年代末新出现的革命思想和政治议程染指。在这种革命的语境下,已成昨日的制度被诸多二元范畴统摄。

这些二元范畴有更深的源头,源自“冷战”下形成的广泛“知识制度”(regimes of knowledge)。当时,“苏联阵营”被表述为与“西方”相对立的范畴,而且也不同于“第三世界”。

仅批评二元论并不能解构它们背后这些更深层次的基本假设。例如,苏珊·加尔(Susan Gal)和盖尔·克利格曼(Gail Kligman)对主导国家社会主义研究的许多二元划分进行了重要的批判,他们认为,在这些社会中,“除了‘我们’与‘他们’、‘私人’与‘公共’之外,还有一种无处不在的、嵌套或交织的范畴。”但他们也认为:“每个人在某种程度上都是制度运作的同谋,他们撒谎、偷窃、两头下注、口是心非”,甚至“亲密爱人、家庭成员和朋友之间也互相告密”。这种观点认为,道德困境是人与制度和人与人之间关系的核心,也反映了前文提到的潜在假设,假设社会主义建立在一个复杂的“不道德网络”之上。

日常现实

苏联体制产生了巨大的痛苦、压迫、恐惧和自由的匮乏,所有这些都有据可查。但是,如果我们想回答社会主义生活的内在悖论问题,就不能只关注制度的这一面。二元对立的叙事往往忽视一个关键的、看似矛盾的事实——对大量苏联公民来说,社会主义生活的许多基本价值、理想和现实(如平等、社群、无私、利他主义、友谊、道德关系、安全感、教育、工作、创造力和对未来的关注)是真正重要的事,尽管他们的日常实践经常违背、重释、拒绝社会主义国家官方意识形态中的某些规范和规则。

对许多人来说,作为人类价值体系和“日常现实”的“社会主义”并不一定等同于“国家”或“意识形态”。对他们来说,社会主义生活往往意味着与国家修辞的官方解释完全不同的东西。

今天的“后苏联怀旧”现象是一种复杂的后苏联结构,它有一个不可否认的构成部分,那就是对社会主义现实所提供的、非常真切的人文价值、道德、友谊和创造性的渴望,这些都是社会主义日常生活中不可减少的一部分,它们同时与沉闷感和疏离感相伴。

一位俄罗斯哲学家在1995年写道,从“后苏联时期”的位置回头看,他才认识到苏联现实的灰色和恐惧与非常真实的开放主义和温情不可分割地联系在一起,与之相伴的是“人类的幸福”、“福祉”以及“亲切、成功和秩序”的形式,它们都出现在一个“设备齐全的、共同生活的空间”。一位俄罗斯摄影师也有同样的认识,对他个人来说,“共产主义的崩溃”也意味着一些非常个人的、充满希望的东西的崩溃,那些东西曾经标志着童年和青年的“热忱与真挚”。

我们需要带着批判的眼光研究这些回忆,因为这对理解苏联社会主义至关重要。如果不理解社会主义在许多公民生活中的伦理和美学悖论,不理解他们赋予社会主义生活的创造性和积极意义(有时符合国家宣布的目标,有时罔顾这些目标,有时则产生某种非二元的关联性),我们将无法理解社会主义到底是什么样的社会制度,为什么它的遽变对生活在其中的人们来说是如此难以想象,却好像又情理之中?

为了分析这种看似悖论的消极价值和积极价值、疏离和依恋,我们需要一种新的语言,它不会把对社会主义现实的描述简化为官方和非官方、国家和人民的二元论,也不会简化成“冷战”意识形态中形成的那些道德判断。

迪佩什·查克拉巴蒂(Dipesh Chakrabarty)批评一些后殖民主义历史学隐含地将“欧洲”作为“所有历史的主权和理论主体,包括我们称之为‘印度’、‘中国’、‘肯尼亚’等地的历史”,将这些他者的历史还原为“一种可称为‘欧洲历史’主叙述的变体”。查克拉巴蒂呼吁后殖民历史学使用一种新的语言,将欧洲的“主叙述”抹去并将其“省级化”(provincializing)。然而,在俄罗斯,“省级化”的对象不仅仅是“欧洲”(更具体地说是“西欧”),还有社会主义历史中的后苏联“主叙述”,它再现了“冷战”中“第一世界”和“第二世界”之间的二元范畴。

这本书也试图寻找这样一种语言,从而重建社会主义生活中伦理和美学的复杂性,重建它所蕴含的富有创造性、想象力却矛盾重重的文化形式。我要展示真实存在的社会主义现实,在那里,控制、胁迫、异化、恐惧和道德困境必然与理想、公共道德、尊严、创造力和对未来的关心混杂在一起,借此思考苏联社会主义生活,使之恢复人性(rehumanize)。

勒弗悖论

和西方民主一样,苏联社会主义是现代性(modernity)的一部分。福柯(Foucault)谈到斯大林主义和法西斯主义这样“病态形式”的权力时说:“尽管这些权力具有历史独特性,但并非原创。它们动用和延展了大多数其他社会中已经存在的机制,并在很大程度上使用了我们政治理性(political rationality)的思想和手段。”作为一项现代事业,苏联社会主义也体现着现代性的那些核心矛盾。

社会主义的一个核心矛盾,也就是克劳德·勒弗(Claude Lefort)所谓现代性意识形态的普遍悖论。在社会主义之下,意识形态圭臬反映了启蒙运动的神学理想,意识形态统治则体现了现代国家政治权威的实际考量。二者之间存在裂痕。我们把这个悖论称作“勒弗悖论”。意识形态统治必须“从一切有关起源的问题中抽象出来”,从而保持在意识形态圭臬之外,却破坏了启蒙的充分性。

换句话说,意识形态话语要实现权力再生产的政治功能,就必须声称代表了外部的“客观真理”,然而,这一“客观真理”的外在属性使意识形态话语缺乏内在地对其进行全面描述的手段,从而最终破坏了这一话语的合法性及其所支撑的权力。

勒弗认为,任何现代意识形态的这种内在矛盾只能被“主人”(“master”)掩盖,“主人”站在意识形态话语之外,拥有客观真理的外在知识,让矛盾“通过他自己显现”来暂时隐藏它。换句话说,基于启蒙运动乌托邦理想的现代意识形态话语,其合法性来自于外部的想象,如果这个想象的外部位置受到质疑或破坏,它将经历一场合法性危机。

在基于共产主义理想的社会中,这种悖论离不开宣布实现社会和个人全面解放的目标(建立共产主义,创造新人类),亦即将社会和个人纳入党的全面控制之下。苏联公民被要求完全服从党的领导,培养集体主义伦理,抑制个人主义,却同时要成为开明和独立思考的个体,追求知识、好奇心和创造力。

在苏联,“勒弗悖论”不是偶然,它源于革命事业本身。1825年,圣西门(Saint-Simon)这位政治、知识和艺术领域的早期前卫理论家(他的思想影响了马克思、列宁和俄国革命者)写道,解放社会的事业需要构建前卫的政治和美学,对社会行使“一种积极的力量,一种真正的牧师职能”。圣西门写道,这种前卫应该“直指人类的想象力和情感,并因此以各种方式采取最积极、最果断的行动”。为此,艺术和政治应该在“一个共同的动力和一种普遍的想法”下联合起来。

前卫的政治和艺术是一种创造性力量,以领导和完善社会为目的,但悖论在于,领导和完善的过程必须归入政治事业的控制之下,同时又要摆脱控制,以便专注于创造、实验和创新的过程,以创造一个更好的未来。

在俄国革命的背景下,现代意识形态的这种悖论在1917年被制度化。新的文化生产过程本应通过实现两个相对悬殊的目标来推进激进的社会思想和革命意识——实践一种实验性的、创新的美学,不断准备挑战旧教条;同时,将这些创造性的实验和创新置于党的严格控制之下。

革命结束后,列宁立即给克拉拉·蔡特金(Klara Tzetkin)写信。他写道,共产党人不能任由“文化进程”(cultural process)混乱发展,而是“必须努力用清晰的意识来控制整个过程”。列宁指责“第二国际”的成员是分离主义(separatism),因为他们中的一些人认为,无产阶级在夺取政权后,应该停止干预创造性的文化生产和实验。相反,列宁认为,要在共产主义中实现文化和意识的最终解放,唯一手段是加强党对文化生活所有领域的管控。

列宁认为,一个人不可能自发地成为真正的解放者,这个人必须接受教育和培养。在列宁的坚持下,布尔什维克政党通过了一项决议,要求与“无产阶级文化”(Proletkult)有关的所有组织无条件隶属于“人民教育委员部”(Narkompros)。换句话说,文化组织(所有形式的知识、科学和艺术实践)是教育和政治组织的附属机构,而所有形式的文化生产都将受到党的全面监督。基于这种看法,正是这种附属地位使这些组织能够充分发挥其创造潜力,为建设新社会服务。

苏联公开表明,国家对文化生产的控制是合理的事,同时试图促进文化生产的独立性和实验性。这种焦虑反映了“勒弗悖论”。迟至1984年,莫斯科马列主义研究所(Institute of Marxism-Leninism)的文化理论家们还集体撰写了一本题为《马列主义文化理论》(Marxist-Leninist Theory of Culture)的书,这本书仍然在为这一观点辩护。

该书指出——有人可能会说,要真正具有创造性,知识、科学和艺术领域的文化生产工作就不能被控制和指导,尽管这种观点并非完全错误,但它只讲述了一个侧面,忽略了所有文化生产的二元性。该书还认为,创造性工作既是创造性个体“严格的私人事务”,又是在社会中创造“精神价值”和“社会道德规范”的“社会劳动”。在社会主义社会中,文化生产的两个方面被认为同等重要,因为在这个社会中,“新人类的形成不是自发的(spontaneously),而是自觉的(consciously),是有目的的教育工作的结果”。因此,在社会主义的语境下,创作的独立性和党对创作的控制不是相互矛盾的两面,而成了必须同时进行的两件事。

这种张力不局限于科学和艺术领域,而是关乎在苏联社会中生产、传播的所有话语和知识形式。在苏联早期,前卫政治、科学和艺术的大声疾呼掩盖了这种矛盾。他们将自己置于意识形态话语的“外部”,并从这个外部位置对该话语进行公开评论和调整,但最终让位于对知识界前卫、实验文化和科学的压抑,让位于严格和统一的党的控制。这一转变由革命事业意识形态本身所固有的悖论促成,合乎逻辑。

斯大林扮演了“主人”的角色,他站在意识形态话语之外,从外部位置通过自己掩盖这种悖论。这种外部立场生产、传播了所有形式的政治、艺术和科学表达的公共元话语(metadiscourse),并以马列主义的教条来评估它们的精确性和正确性。

这些现象成为斯大林政权的标志——他那巨大的政治权力;对他个人的崇拜;他个人参与编辑的政治演说、科学论文、电影和音乐作品;党内的“大清洗”运动以及最终导致数百万人丧生的恐怖。在斯大林统治的最后几年,尤其在他于1953年去世以及随后对个人崇拜的谴责之后,这种对话语和知识的外部地位消失了。

结果不是对某个领导人的谴责,而是对国家社会主义整个话语体系的重大重组。换言之,外在于意识形态话语(政治、科学、艺术)的立场不复存在了,意识形态的元话语曾经从这里发起,如今也从公共传播中消失。

由于不再有外部声音可以掩盖苏联意识形态的“勒弗悖论”,构成这一悖论的目标和手段的失调就被释放出来。这种变化最终导致社会主义后期所有类型的苏联意识形态话语结构发生深刻转变(从意识形态的语言到意识形态的仪式、实践和组织)。

基于这种转变,解读意识形态表达的“字面”意义变得不那么重要了。重要的是重现意识形态精确的结构形式。这种话语制度的转变最终导致晚期苏联的文化发生了深刻转变,在流于形式的意识形态(形式、仪式和组织)之下,不确定性、创造性和未曾想到的意义空间被开辟出来。这样一来,“勒弗悖论”又再次困扰苏联体制。它使得社会主义制度在内部产生了一系列矛盾的条件,使得这个制度的“内爆”在开始之时看起来是如此出人意料,而一旦发生,又是毫不意外和迅速。

行为与仪式

苏联后期,意识形态的表现形式(文件、演讲、仪式化的做法、口号、海报、纪念碑和城市视觉宣传)变得越来越规范化,它们变得无处不在。话语形式的这种标准化是逐渐发展的结果,因为自20世纪50年代起,斯大林的声音消失了。随着这种转变,意识形态的表达形式被固定下来,并被不断再生产,从一个语境到另一个语境都没有什么改变。大部分时候,这些表达不再需要解读字面意义。

这种固定下来的、规范化的话语体系类似于巴赫金(Bakhtin)所谓的“权威话语”(“authoritative discourse”)。巴赫金认为,权威话语萦绕着一种严格的外部思想或教条(无论是宗教的、政治的还是其他的教条),因之凝聚在一起,并在一个时期的话语体系中占据着特殊的位置。

权威话语有两个主要特点。第一,基于编码的特殊“脚本”,权威话语与所有与之共存的其他话语截然不同,这意味着它不依赖于它们,它先于它们,也不能被它们改变。第二,所有其他类型的话语都围绕它组织起来。其他类型话语的存在取决于与权威话语的关系,必须参考它、引用它、赞美它、阐释它、应用它,等等,但它们不能干扰和改变它的编码。

社会主义后期,规范化的苏联意识形态话语不再是一种通常意义上的意识形态,它不再在“意义”层面上发挥作用,因此我将在下文把这种话语称为“权威话语”。

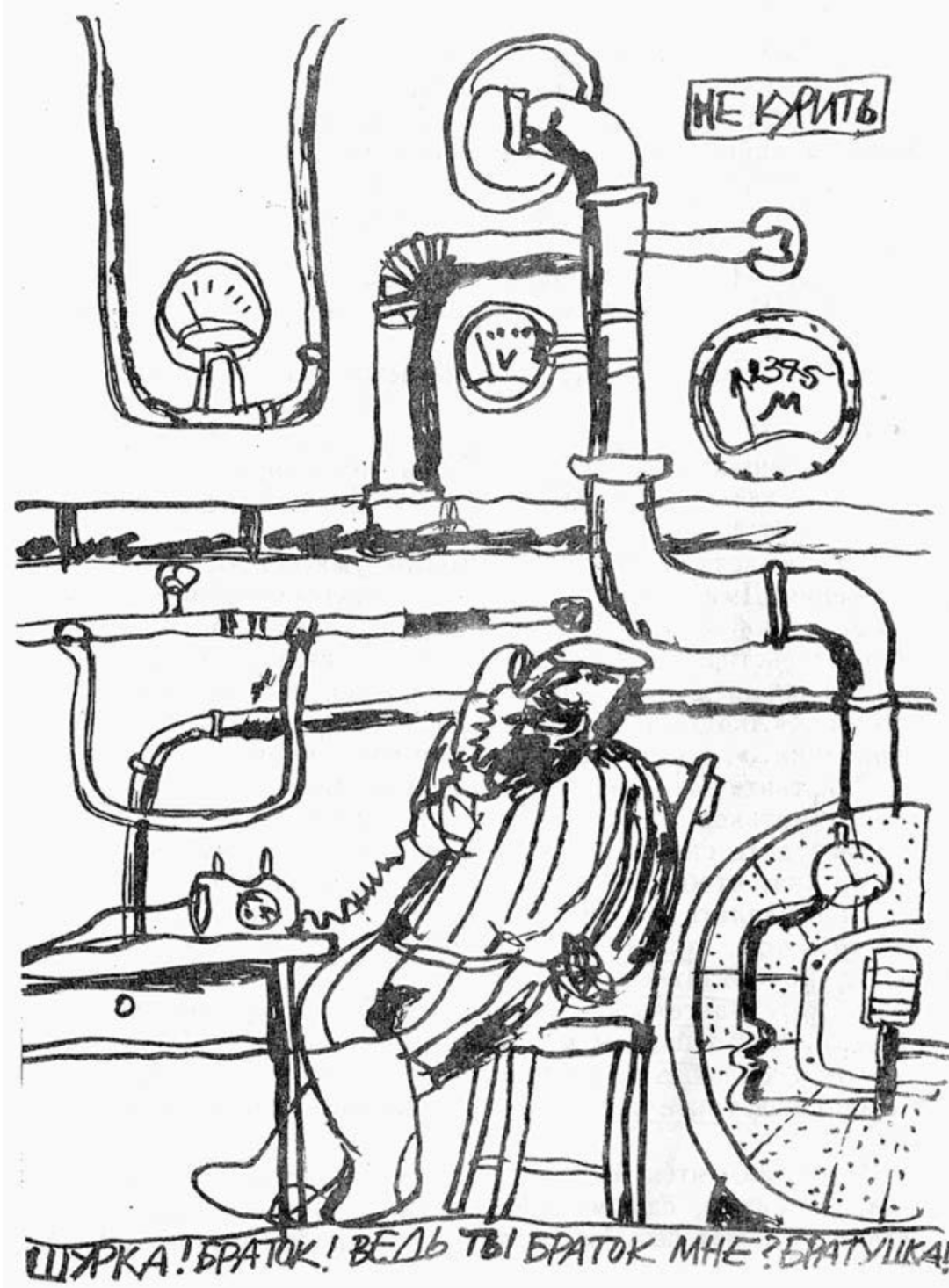

社会主义后期,苏联意识形态运作的变化反映在苏联公民参与意识形态仪式和活动上。很多民族志研究都探讨过这个话题。例如,20世纪60年代至80年代期间,绝大多数苏联人都参加了苏联各大城市的“五一劳动节”和“十月革命节”游行庆典。领导人站在高台上,向游行的群众挥手致意。当扩音器响起官方口号时,人们欢呼雀跃,这几十万人雷鸣般的吼声听起来令人印象深刻,而且像同一个人喊出的口号。1981年5月2日,据《真理报》报道,这些大规模的活动“无疑证明了党和人民坚不可摧的关系”。但实际上,游行队伍中的大多数人很少注意口号内容,许多人也不知道他们携带的画像上到底画的是些什么人。

大多数苏联公民还定期参加各种城市或地区政府的选举。这些选举通常只有一个正式的候选人,并且总是产生大量的支持票。但其实,选民们对选票投给谁不太感兴趣和/或无知。谢尔盖(Sergei,生于1962年)回忆说:

通常我不太清楚这是什么类型的选举,也不知道谁是候选人。我只是去当地的选举中心,拿着写有候选人姓名的选票,把它放进投票箱。这就是我的整个程序。几分钟后我就会忘记候选人的名字。我不记得我当时有没有兴趣,也不管是不是“假”选举。

大多数年轻人还定期参加在学校、大学、工厂和其他地方举行的共青团会议。在这样的会议上,人们参与某些程序,但不太关心内容是什么,比如在不知道决议内容的情况下投赞成票——并非每次都这样,但这无疑是一种主流模式。安娜(Anna,生于1961年)回忆说,80年代初,她所在大学的学生团体(20人至25人)定期举行共青团会议,会议召集人经常提议,也许大家应该直接投赞票,而不用真正进行讨论,毕竟大家都挺忙。

我们应该如何看待这类群众参与和支持的行为?在这些行为中,人们经常很少注意他们参与的仪式化行为和发言的字面意义。这些行为是否单纯是一种“假面舞会”和掩饰,只不过为了迎合国家和集体监督的目光?

这些仪式化的事件和文本如何运作,以及它们对制定这些事件和文本的人意味着什么?这些问题对于理解晚期社会主义的内在悖论至关重要。在大多数情况下,这些整齐划一的行为、手势和言语并不指向意识形态的字面意义,而是扮演着一个不同的角色。为了进行这种分析,我们首先需要了解权威话语在晚期社会主义产生、传播和接受的话语条件。

戴面具的行为者

为了解释意识形态文本和仪式如何在由不可质疑的权威话语之下发挥作用,一种常见的做法是,断言公民在公开场合“貌似”支持这些口号和仪式,但私下里却相信不同的东西。这个理论的基础是模仿(mimicry)和掩饰(dissimulation)。

彼得·斯洛特迪克(Peter Sloterdijk)在《犬儒理性批判》(Critique of Cynical Reason)中认为,在当代西方,意识形态的成功不是基于马克思所谓的“虚假意识”(false consciousness,“他们不知道自己在做什么,但他们只管做”),而是基于他所说的“启蒙的虚假意识”(enlightened false consciousness,“他们非常清楚自己在做什么,但他们仍然在做”)。

他认为,许多后现代犬儒主义者坚持戴着“误认”(misrecognition)的面具,他们明知道消费社会的意识形态是不可避免的事,他们也非常清楚这种意识形态歪曲了社会现实。这种“貌似”的行为模式呼应了詹姆斯·斯科特(James Scott)对属下主体(subaltern subjects)话语的讨论。

丽萨·韦登(Lisa Wedeen)在对叙利亚总统阿萨德(Asad)的“独裁”统治分析中,借鉴了斯洛特迪克和斯科特的观点。人们公开表现得“貌似”赞同意识形态的主张,但并不真正相信它们,这种技艺使普通公民“保持他们实际思想的私密性”,维持着“表现和信仰之间的差距”。此外,齐泽克(Slavoj Zizek)用类似的“仿佛”(as if)行动模式来理论化东欧国家社会主义的权力基础。

1978年,哈维尔(Vaclav Havel)在名作《无权力者的权力》(The Power of the Powerless)中构建了一种类似的、70年代东欧国家的社会主义模式。哈维尔认为,社会主义的捷克斯洛伐克公民生活在“谎言”之中。他们在公开场合表现得貌似支持意识形态的口号和信息,但私下里都认为这些口号和信息是虚假的东西。

奥列格·哈尔科尔丁(Oleg Kharkhordin)认为,晚期苏联社会的主体是“掩饰者”,这个主体在“官方公众”和“隐秘的私密”中有不同表现。据此,掩饰的主体分裂了,隐秘的私密自我“只供最亲密的朋友或家庭成员注视,但有时甚至也对他们保密”。

所有这些理论都存在一个关键问题。尽管它们改变了意识形态在“承认”和“误认”之间的二元划分,但又用另一种二元论取而代之(“真实”和“虚假”、“现实”和“面具”、“暴露”和“掩饰”)。根据这种二元模式,投票支持官方决议或在集会上呼喊亲政府口号等公共政治行为应该得到“字面”解释(也就是说,一个人对国家的支持,不是真的,就是假的)。

对语言、知识、意义和人格的假设是这种观点的基础,但那些假设本身就有问题。在这种观点中,语言的唯一功能就是指向世界并陈述有关世界的事实。因此基于这种见解的理论将语言划为“编码”(官方的或公开的、隐藏的或私密的文本)。这种观点认为,知识先于话语而存在。话语反映知识,而不生产知识。因此,意义是说话者在说话之前、在头脑中完全形成的一种心理状态,说话者是一个统一的独立个体,具有“独特的自我构成”意识和“统一的说话自我”,其真实的声音可以被隐藏或显露。

述行

为了更好理解晚期社会主义及其悖论,我们需要摆脱这些有问题的假设,转而研究那些生活在该制度中的人们如何参与、阐释和创造他们的现实。这本书思考在苏联日常生活中流传的话语和知识形式。它们并非固定不变的编码,而是永远不会被事先完全知道的过程。

许多语言理论都集中在语言的积极性和过程性方面。例如,符拉什诺夫(Voloshinov)强调,语言的使用涉及到一个情境过程(situated process),在这个过程中,意义被生产出来,而不是简单的反映或交流。巴赫金也批判道,有些语言模型假定孤立且有边界的意识,但它们忽略了构成事件的持续和能动过程。他认为,这种模型只能把事件转录为一个已完成的静态事实,“代价是失去了那些在事件仍在完成的时刻产生的实际创造性力量,即牺牲了事件中鲜活的、不能抹出的参与者”。

相反,巴赫金等人的语言模型将说话的自我理解为“声音”(“voice”),它从来不受限制,也不静止,而总是处在”对话”中,因为说话意味着存在多种声音,这些声音不是“自我封闭或彼此失聪”的状态,而是“不断听到对方的声音,相互呼唤,相互反映”。

语言的生产性也关乎约翰·奥斯汀(John Austin)对“述行”(performatives)的分析。奥斯汀在言语行为理论中认为,除了陈述某事物(呈现事实或描述现实,如“天冷了”、“我的名字叫乔”)的“述事”(constative)语词外,语言还包括一大类“做事”的语词,也就是“述行”的语词,比如法官在法庭上宣告“有罪!”或者在一个下水仪式上“我把这艘船命名为伊丽莎白女王号”,又或者“我跟你赌六便士,明天会下雨”——这些语词执行了一个改变社会现实的行为,而不单单描述了这个现实。奥斯汀称这一类话语为“述行”。“述事”语词传达的是意义,可以真实,也可以虚假;“述行”语词传递的是“力量”(force),不能说它真实还是虚假,只能说它恰当与否。

奥斯汀指出,使语词成为“述行”语词的不是说话者的意图(intention),而是围绕话语的公认惯习(conventions)——合适的人在合适的情况下说出合适的话,以获得公认的结果。如果没有这些“公约”,无论说话者的意图如何,“述行”都不能实现。相反,如果“公约”有效,那么无论说话者的意图是什么,“述行”都会成功。

在此,“意图”的问题是核心。根据我们对上述模型的批判性评估,这些模型认为话语中的意义是一种心理状态,预先存在于说话的行为中。例如,像宣誓这样的言语行为不一定是一种心理状态。如果一个人在法庭上宣誓说真话,尽管他在内心计划隐瞒真相,但这并不影响宣誓的有效性,也不能让说谎的人在被揭穿之时豁免于法律的惩罚。换句话说,这种言语行为在法律、规则或习俗中的约束力并不取决于说话者是否在宣誓时说“真话”。

在对言语行为理论的批判性解读中,德里达(Derrida)进一步推动了奥斯汀的观点。他认为,使“述行”成功的不是说话者的意图,而是言语行为的惯习。言语行为的约定性意味着它必须遵照公认的“编码”或“可重复”的模式,也就是说,它必须能够在一种无穷无尽的语境中被重复引用。然而,我们不可能穷尽对语境的认识。

由于言语行为的引用性(citationality)和语境的不确定性,任何特定言语行为的意义都不可能在事先完全确定。每个言语行为都可以以不可预知的方式与语境脱节,实现预先没有打算的效果和意义。德里达认为,言语行为与语境断裂的潜力是“述行”力量的构成要素。德里达的论点强调了严格受控和复制的规范和惯习,也承认变化和不可预测性的可能性。同时,德里达通过将讨论限制在话语的符号学层面,淡化了外部社会习俗、制度和权力关系在构成传统话语表达力中的作用。

在对“述行”行为的不同批判性解读中,布尔迪厄(Pierre Bourdieu)恰恰关注了这一外部维度,增加了对奥斯汀“惯习”的社会学分析,这些惯习是“述行”行为成功的必要条件。布尔迪厄认为,惯习言语行为的权力来源“存在于其生产和接受的制度条件中”,其权力“无非是说话者的委托权力”。尽管布尔迪厄的问题意识为权力的社会和制度性质及其委托过程提供了一个必要的外部视角,但它仍然只关注“述行”的一个侧面,却淡化了话语的符号学性质在构成“述行”力量方面的作用,从而进一步淡化了制度无法事先确定或预测的话语变化的可能性。

综合德里达和布尔迪厄对奥斯汀理论的批判性解读,我们可以思考言语行为的构成性力量。这种力量有两个要素,即外部社会环境和制度的委托权力,以及话语在新语境中产生不可预知意义和效果的符号学权力。正是因为“述行”的这两个要素(社会学和符号学)同时运作着,所以即使在严格控制的制度化语境中,言语行为也有本意之外的意义。朱迪思·巴特勒(Judith Butler)认为,这种意料之外的结果构成了“述行的政治承诺,它将述行置于政治霸权的中心”(译注:巴特勒的中译本里常译作“表演”或“展演”)。在对意识形态仪式、话语及其效果的讨论中,这一点至关重要。

言语行为和仪式行为

奥斯汀的理论以及后世有关“述行”的论著在许多领域都产生了影响。它影响了各种仪式化实践的分析,而且这些实践不一定诉诸语言的形式。它还影响了关于这些实践如何产生主体性(subjectivity)的分析。例如,朱迪思·巴特勒把身体规范(embodied norms)视为“述行”行为的仪式化重复ーー这些行为不仅仅指涉先验存在的“纯身体”(pure body),还将身体塑造成性别、种族、阶级等等。基于德里达和布尔迪厄对“述行”的批判性解读,巴特勒反对主体和意义的理论,根据这些理论,主体是事先完全被赋予的东西(given in advance)。相反,巴特勒断言,主体通过话语来实现,但不完全由话语决定。

艾米·霍利伍德(Amy Hollywood)借鉴了巴特勒的研究以及人类学和宗教研究中的仪式理论,她将“述行”扩大到各种“仪式化行为”,这些行为在不同的语境中被重复,其意义既不被事先完全知道,也不由参与者的意图决定。凯瑟琳·贝尔(Catherine Bell)进一步指出,通过在不同语境中重复仪式化的行为,“人”(persons)被生产出来,并将自己生产为“仪式化的能动者(agents)。他们清楚如何既保持又限定权力的复杂微观关系,并在这种关系中行事。”

这种将仪式化行为和言语行为看作“人之构成”的观点,与将这些行为划分为面具(“仿佛”)和现实、真理和谎言的观点不同。在面具/真理模型中,人首先被假定,然后被卷入戴面具或揭示真相的行为中。相比之下,大多数“述行”理论并没有在行为之前完全假定人(人在行为的重复中“述行”)。正如哲学家阿尔多·塔希(Aldo Tassi)所言,没有一个“述行”人先于戴面具的人而存在:

没有任何角色能够“支撑”我们所有的其他角色,也没有任何角色能够定义我们“真正”是什么,只有一种“知道”的行为能够“支撑”我们的“知道”行为,并且定义我们拥有知识(“知道如何”)。

述事维度与述行维度

奥斯汀在他著作的结尾处指出,任何严格划分为“述事”行为和“述行”行为的做法都是抽象的:“每个真实的言语行为都二者兼有。”言语行为不应该被单纯视作“述事”行为或“述行”行为。反过来,奥斯汀总结说,根据不同的情况,它们或多或少都具有“述事性”,又或多或少都具有“述行性”。有鉴于此,我将探讨言语和一般话语的“述行”维度和“述事”维度。这两个维度在话语中的相对重要性可能会在历史上发生变化。进一步说,仪式化行为的相对重要性也会在历史上发生变化。

在本书中,当分析诸如口号、政党演讲和讲话等言语行为,以及诸如投票和会议等仪式化行为时,我将谈到“述事”维度和“述行”维度的共存。从这种共存的角度来看,投票行为同时做了两件事——它表明了一个人的意见(“述事”维度),并将投票约束在规则和规范体系内,在这个体系中,它被认为是合法的投票(“述行”维度)。“述事”维度和“述行”维度的统一使投票成为现实,也就是一种被认为在法律、行政、制度和文化方面具有后果的意见陈述。

话语的这两个层面并不构成一种新的二论。它们不是二元对立、非此即彼的关系。相反,它们不可分割,而且相互影响。例如,一个人在投票时发表的意见可能会受到投票是否具有法律约束力和实际后果的影响。在任何特定的新情况下,仪式化行为和言语行为的“述事”维度和“述行”维度的相对重要性永远无法事先知晓,因此两个维度的重要性可能在历史上发生“滑移”。

举例来说,“述事”维度的重要性可能降低,而“述行”维度的重要性可能增加。比如,在某些制度环境下的选举中,人们陈述他们对候选人的意见不再是关键,但参与投票的行为仍然非常重要。投票的人可能意识到,在选举中永远只有一名候选人(或单一决议)——尽管他也仍然知道,成功执行投票仪式将使其他重要的事件发生。在这种情况下,为谁投票可能不如投票这件事重要。换句话说,这个人可能不需要关心投票的“述事”维度(决议或候选人的字面意义),但仍然需要密切关注投票的“述行”维度。在这种举手回应“谁赞成”的仪式化行为中,“述行”维度仍然是核心,但“述事”维度已经偏离了它原来的意义。结果成功与否不一定取决于一个人对候选人的看法,甚至不取决于他是否有看法。

述行转向

“述行”维度重要性增加,同时“述事”维度向新的意义开放——这种事可以发生在不同历史和文化语境下(而且确实发生了)。举一个当代美国的例子。今天,一些州的私立大学、学院和学校要求教职员工进行“忠诚宣誓”,以确保他们不会“怀有或培养不良的政治利益”。最近,一位法律社会学家在中西部的一所大学担任教授时,就进行了这样的忠诚宣誓。从政治的角度来看,她不同意这种忠诚宣誓的做法,后来,她表达了与宣誓中提到的政治立场相反的政治立场,并对宣誓的做法本身提出了挑战。

然而,在她这样做之前,她首先必须宣誓,因为她知道,如果没有这项法案,她将不会被该机构雇用或承认为一个合法成员,并且有权参与教学、研究和该机构的政治活动(委员会、会议、选举等等)。如果不先宣誓,她甚至没有机会公开质疑这种宣誓本身。在这里,仪式化行为的“述事”维度发生了转变,但“述行”维度仍然重要。宣誓开启了一个可能性的世界,新的“述事”意义成为可能。用这位社会学家的话来说,“如果你宣读了誓言,它就没啥意义,但如果你不宣读誓言,它就意义重大。”

这个例子表明了一种历史性的一般原则——“述行”维度日益扩大,而“述事”维度正朝着开放意义(甚至不相关的意义)发展。在苏联晚期社会主义中,在那时大多数语境和事件中,权威言语行为和仪式的“述行”维度正在变得重要。一位在70年代和80年代参加过大型共青团会议的人描述说,他经常在会议上看闲书,然而,“每当投票的时候,每个人都被唤醒了。脑海里闪过一个念头,当有人问‘谁赞成’的时候,你自动举手就行了。”(本书第三章谈论过这种共青团内部的仪式化做法)

在此,权威话语的“述行”维度变得空前重要。在这一时期,大多数权威话语的仪式化行为都经历了这样的转变。参与这些行为使自己成为“关系”、“集体”和“主体”体系中“正常”苏联人。这带来了一切限制和可能性。有时候,自己甚至会在投票结束后染指一些有悖于投票结果的利益、追求和意义。我们显然不能仅仅把投票行为看作“述事”行为,不能单纯区分投票者“真支持”还是“假支持”。这些行为并不旨在陈述事实和描述观点,而是开启了一些新的可能性。

晚期社会主义语境的独特性在于,那些管理共青团(会议和程序)的人自己心知肚明,大多数仪式化行为和文本的“述事”维度已经从原来的意义上被重释了。因此,他们强调这种话语的“述行”维度在社会规范、立场、关系和机构的再生产中的核心地位。这种对“述行”维度的强调发生在权威话语再生产和传播的大多数场合——投票、演讲、报告、口号、会议、游行、选举、各种制度实践等等。

参与这些仪式化权威话语的“述行”比“述事”变得越来越重要。然而,必须指出的是,这并不意味着这些仪式化的行为变得毫无意义和空洞,也不意味着公共生活中的其他意义正在减弱或变得完全受限。相反,仪式和言语行为形式的“述行”使日常生活中出现了多种多样、不可预测的意义,包括那些与权威话语的“述事”意义不一致的意义。

20世纪50年代,勒弗的苏联意识形态悖论发生转变,导致晚期社会主义时期权威话语的“述行”的兴起。这也使得话语的“述事”维度越来越不稳固、不固定,而且往往变得毫不相关。下一章将讨论这种转变如何发生,以及它如何影响权威话语和仪式化实践的结构。接下来的章节将讨论,基于这种转变,哪些新的意义成为可能。

我提请大家注意,这种向“述行”的转变并不在计划之中——它是50年代起变化的副产品,是苏联权威话语产生、传播和接受的条件。在权威话语模式中,字面的精确性需要根据外部规范(斯大林的意见)来评估,而在后来这种模式中,外部规范已不复存在。由于这种条件的转变,权威话语在结构层面上经历了一次重大的内部规范化。这种话语的规范化和固定化结构变得越来越牢固,并且从一个语境中被完整地复制到下一个语境中。

这个复制过程发生在文本、视觉(海报、电影、纪念碑、建筑)、仪式性话语(会议、报告、机构实践、庆祝活动)以及日常实践的诸多“形式结构”(学校课程、商品价格以及城市时空的组织形式)之中。最终,复制这些固定和规范的话语形式本身成为了一个目的,这些话语形式的规范意义变得越来越不重要。

创造性生产

复杂的制度和权力关系系统使得无处不在的、权威话语的仪式化复制成为可能。例如,如果党和共青团没有复制诸种形式的权威语言,或者如果他们公开参与对这种语言的批判性改写,他们将面临官方谴责、失去工作或更严重后果的风险。人们普遍认为权威话语无法避免、不可改变,这进一步塑造了这种话语的仪式化形式的再生产。这种看法以权威话语的生产、传播条件为依据,在这种话语中,国家拥有强制广泛传播的霸权,从而保证任何替代者或反对者都不会获得与之相当的“公共”传播地位。

然而,权威话语的仪式化行为和言语行为被复制并不仅仅是因为这些制度性的权力关系、控制或惩罚的威胁。它们被复制是因为述行层面的重要性。权威话语的再生产获得了强大的述行作用,它使人们能够参与新的、未曾预料到的意义、日常生活的各个方面、兴趣和活动,这些意义在晚期社会主义中随处可见,而且不一定由权威话语的意识形态述事意义决定。

这些新的、意料之外的意义与权威话语中明确描述的或设想的意义并不一致。然而,这个过程不一定是对话语规范和意义的“反抗”。德里达认为,一个符号(sign)打破语境的能力本身在政治上和道德上是中立的,直到被赋予新的意义。在对巴特勒关于“述行”的批判性解读中,萨巴·穆罕默德(Saba Mahmood)借鉴了福柯式的观点,即“反抗规范的可能性位于权力结构本身,而不位于一个自主个体的意识中”。但他反对将能动性等同于反抗:“如果影响世界和自身变化的能力特定于历史和文化,那么它的意义和含义就不能先验地固定下来。”

在这种批判性的解读中,我们应该补充,能动能力也可以包含在那些既不涉及变化也不涉及连续性的行为中,而是将微小的内部移置和变异引入到它们所阐述的话语体系内。这种行为对大多数参与者来说可能是无关紧要的事。它们不一定与制度的政治和伦理标准相抵触,重要的是,甚至可以让人保留制度的可能性、承诺、积极的理想和伦理价值,同时避免负面和压迫性的限制。

这种观点解释了新的意义如何通过复制权威言语行为和仪式而产生。而且,这种观点拒绝了形式和意义之间的二元划分,或者真正的意义和意义的伪装之间的二元划分。在苏联后期,权威话语的仪式和文本并不能阻止一个人去亲近社会主义的若干内涵、可能性、价值和承诺。它甚至允许人们从党的修辞中重新找回这些意义、价值和承诺。

20世纪50年代和60年代发生的权威话语述行转变使苏联人民与意识形态的意义、规范和价值形成了复杂的关系。在不同语境下,他们可能会拒绝某种意义、规范或价值,对另一种意义、规范或价值漠不关心,继续积极认同第三种意义、规范或价值,创造性地重释第四种意义、规范或价值等等,这不是一个静止的过程。

每章结构

第二章(〈形式的霸权:斯大林不寻常的范式转变〉)分析苏联权威话语的两个层面。首先是历史分析,我重建了20世纪50年代和60年代重大话语转变的谱系,这一转变带来了权威话语形式的逐步规范化和强化。其次是对原则和规则的分析,根据这些原则和规则,新的、严格拘泥于形式的权威话语(尤其是语言)被组建起来。这一章参考的文献包括党的领导人、未来主义诗人和语言学家的公开文本,也包括报刊社论、意识形态演讲和访谈(访谈对象包括官方演讲稿的作者和顾问、视觉宣传艺术家和设计师)。这一章也提出了另一种方法论观点,表明话语分析、语言学分析和谱系分析的结合可以创造出一种研究话语形态转变的工具。这种方法也被运用在以下各章中。

第三章(〈意识形态的内涵:伦理与诗学〉)分析苏联最后一代如何在共青团组织的语境下参与权威话语规范的再生产。他们中的大多数人在上世纪70年代到80年代初隶属于该组织。从这一章开始,我们将全面分析文本和仪式中权威形式的述行再生产如何让年轻人发明各种新的意义、追求、关系、社会和生活方式。这些都不一定由权威话语的规态意义决定,也不一定与之相对立。本章特别关注“意识形态宣传”的实践和语境(演讲、文本和报告的撰写;仪式的举行)以及管理这些实践的人——共青团的“意识形态生产者们”。

第四章(〈“活在外面”:去疆域的文化圈〉)从意识形态生产的实践和语境转移到文化圈的语境,该语境的基础是朋友网络、共同的知识追求和无休止的对话、互动、“与他人相处”的实践。本章重点讨论20世纪60年代和70年代的城市文化圈,其成员认为自己生活在一个与“普通”苏联世界“不同”的现实中。这些由考古学家、理论物理学家、文学爱好者、登山者、摇滚乐手等组成的社群,创造了一种“去疆域化”(deterritorialized)的现实,超越了支持或反对国家的二元范畴。本章认为,这些文化圈不应被视为晚期苏联生活的例外,而应被视为对社会主义规范的去中心化和重释。尽管这些文化圈的存在不一定被他们的参与者认为是对社会主义国家的一种反抗,但在其中进行的文化事业却促成了对社会主义制度的剧烈重释,最终“无形地”破坏了许多官方宣传的原则和目标。

第五章(〈想象中的西方:晚期社会主义的他处〉)分析晚期社会主义生活中出现的“想象”世界,尤其体现在年轻一代的生活中——特别是“想象中的西方”的文化和话语现象,一种基于与“西方”相关的知识和美学形式的地方性文化建构和想象,却不一定是指任何“真正的”西方。它也有助于从内部将社会主义日常世界“去疆域化”。这种文化建构在苏联生活中的产生离不开苏联权威话语的转变,以及由于这种转变而变得更加恶化的苏联国家文化政治悖论。本章从50年代和60年代开始,对“想象中的西方”进行谱系研究,并分析这个想象中的世界在70年代和80年代年轻人生活中的意义。

第六章(〈共产主义的颜色:“深红国王”、“深紫”、“平克·弗洛伊德”乐队〉)的文献来自日记、回忆录、报刊文章,特别是70年代末两个年轻人之间的个人通信。在这一章中,我认为对于那个时期的一些年轻人来说,共产主义的意义和理想与想象中的西方(影响、想象和欲望)并不一定相互矛盾,相反它们可以在一种关于未来社会的话语中殊途同归。

第七章(〈死亡讽刺:死亡美学、荒诞戏仿和苏式笑话〉)讨论讽刺的美学(aesthetics of irony)、荒诞戏仿(stiob)和苏式笑话(anekdot),它们在70和80年代日常生活的元素中体现得淋漓尽致。我不认为这些幽默旨在反抗制度或颠覆目标。相反,我认为这种美学是文化原则之一,通过这种原则,晚期苏联文化被生产、被重释。

结论部分将重提这本书的核心问题——晚期苏联制度的核心存在何种悖论,使得该制度的崩溃在公民看来既突然和意外,但又在情理之中?在话语、知识、意识形态、意义、空间和时间层面上,这些悖论基于什么样的内部移置(displacements)?在这些条件下,知识如何生产、编码、传播、接受和阐释?

最新文章(持续更新)

一切都是永恒的,直到它烟消云散:最后一代苏联人

欢迎通过多种方式与我们保持联系

独立网站:tyingknots.net

微信公众号 ID:tying_knots

成为小结的微信好友:tyingknots2020

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐