024 | Graeber | 如何改变人类历史的进程(至少是已经发生的那部分)

如果公共人类学得以成立,David Graeber (1961-2020) 的突然离去是这一领域能构想到的最大危机。而本专题并不想把这位了不起的有机知识分子封装在仪式性的悼念里。正如Mauss的《礼物》既是人类学名著,也是他献给在一战中阵亡的年鉴派诸友最好的礼物,所有关于此书的阅读和讨论皆是其回声。本专题通过编译、介绍这位学者/活动家来继续他的思考和实践。

本文由格雷伯与英国考古学者大卫·温格罗(David Wengrow)于2018年合写,从考古遗物、民族志材料出发,力图破除有关 “社会不平等起源”的各种迷思。虽然卢梭本人只将“自然状态”(The State of Nature)作为一个思想实验,却被当代学者如福山、贾里德·戴蒙德、伊恩·莫里斯当成分析社会不平等问题辩论的基本依据。本文力图破除现代人不可避免走向制度枷锁的绝望感,用考古学独特的长时间视角证明,在历史上,主张平等的城市、甚至是区域性联盟,比比皆是;令人痛苦的人类自由之丧失,反而始于小规模的团体——性别关系、年龄阶层和家庭内部的奴役——最亲密的关系,同时根植了最深层的结构性暴力。这些思考让我们看到,考古学可以是一门具高度批判性的学科,用坚实的证据帮助今人反思社会的另外一种可能。

两人呕心沥血合作近10年的新书 The Dawn of Everything: A New History of Humanity (暂译为《万物的黎明:人性的新历史》),也即将于2021年秋季由法勒-斯特劳斯-吉鲁出版社和企鹅出版社在英文世界发行。

原文作者/ 大卫·格雷伯(David Graeber)、大卫·温格罗(David Wengrow)

原文链接/ https://www.eurozine.com/change-course-human-history/

译者/ 甘聿群、徐璟萱、徐爽

编校/ 林子皓

我们习惯讲述的有关人类历史起源的故事是错的,并固化了社会不平等不可避免的观念。大卫·格雷伯(David Graeber)和大卫·温格罗(David Wengrow)拷问着为什么“农业革命”的神话如此根深蒂固,并认为我们能从先民身上学到的还有很多。

01.

太初有道

几个世纪以来,我们都在告诉自己一个社会不平等之起源的简单故事。人类历史的大部分时间中,人类生活在小规模、平均主义的狩猎采集者游群(band)中。接着有了农业,并产生私有财产。然后城市兴起,确切地说,文明崛起。文明意味着很多不好的东西(战争、税收、官僚主义、父权制、奴隶制……),但也使得文字、科学、哲学和其它伟大的人类成就成为可能。

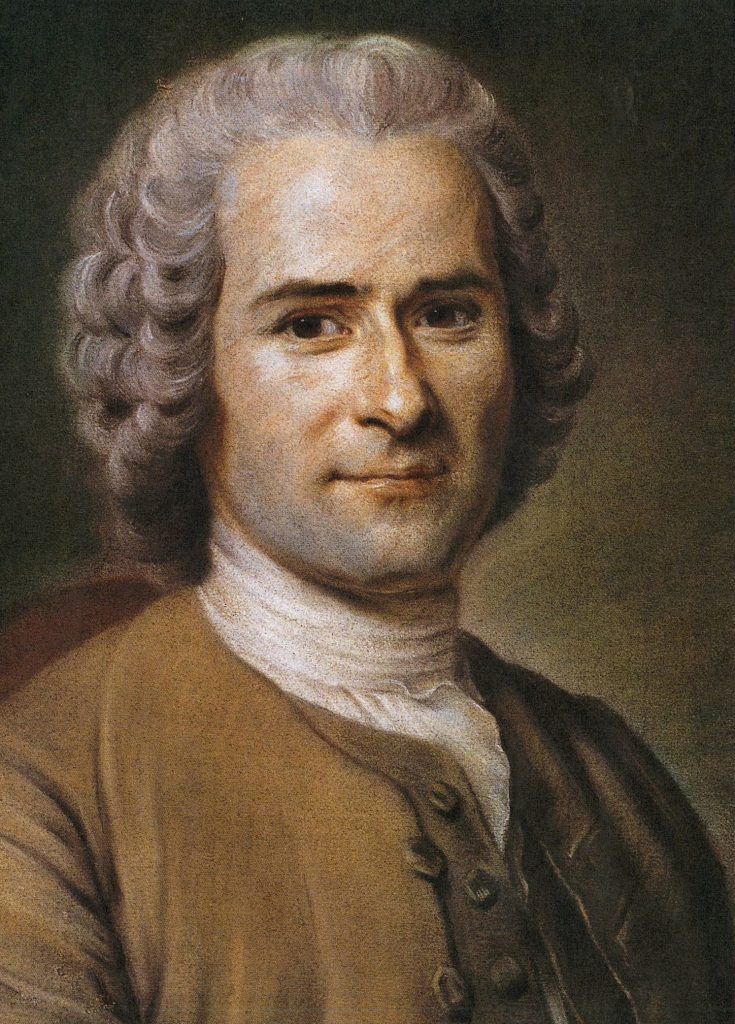

几乎每个人都熟知这个故事的梗概。至少从让·雅克·卢梭(Jean-Jacques Rousseau)的时代起,它就勾勒出了我们所认为的人类历史总体形态和方向。这一点很关键,因为叙事也定义了我们对政治可能性的理解。大多数人将由文明而来的不平等视作一种悲剧性的必然。有些人梦想回到过去的乌托邦,寻找一个类似“原始共产主义”的工业性替代社会,甚至更极端者想象着摧毁一切,重新成为觅食者。但是,没有人挑战这个故事的基本结构。

然而,这一叙事存在一个根本问题。

事实并非如此。

来自考古学、人类学和相关学科的确凿证据开始相当清晰地告诉我们4万年前的人类历史到底是什么样的,并且和老生常谈几乎完全不同。事实上,我们人类并没有在小游群中度过大部分的历史,农业并不是社会演化不可逆转的开端,最初兴起的城市往往秉持坚定的平等主义。奇怪的是,即使研究者们在这些问题上逐渐达成共识,他们仍不愿向公众——甚至是其他学科的学者——宣布他们的发现,更不必说思考更大的政治意涵。因此,像贾雷德·戴蒙德(Jared Diamond)、弗朗西斯·福山(Francis Fukuyama)、伊恩·莫里斯(Ian Morris)和其他反思人类历史这些“大问题”的学者,仍将卢梭的问题(“社会不平等的起源是什么?”)作为他们的起点,并假设人类历史叙事始于某种原始纯真的堕落。

用这种方式来简单地框定议题,意味着要做一系列假设:1. 存在一个叫做“不平等”的事物;2. 这是一个问题;3. 在某个时间中它曾不存在。当然,自2008年金融危机和紧随其后的动荡以来,“社会不平等问题”一直是政治论辩的中心。知识分子和政客似乎有这样一种共识,即社会不平等的程度已经失控,世界上大多数问题都以这样或那样的方式产生于此。指出这一点被视作对全球权力结构的挑战,但我们得比较一下上一代人本会如何讨论类似议题。与“资本”或“阶级权力”等概念不同,“平等”这个词几乎是为达到折衷和妥协而设计的。人们可以想象推翻资本主义或打破国家权力,却很难想象消除“不平等”。事实上,甚至连这样做意味着什么都不清楚,因为人本来就各有不同,没有人特别希望人人一模一样。

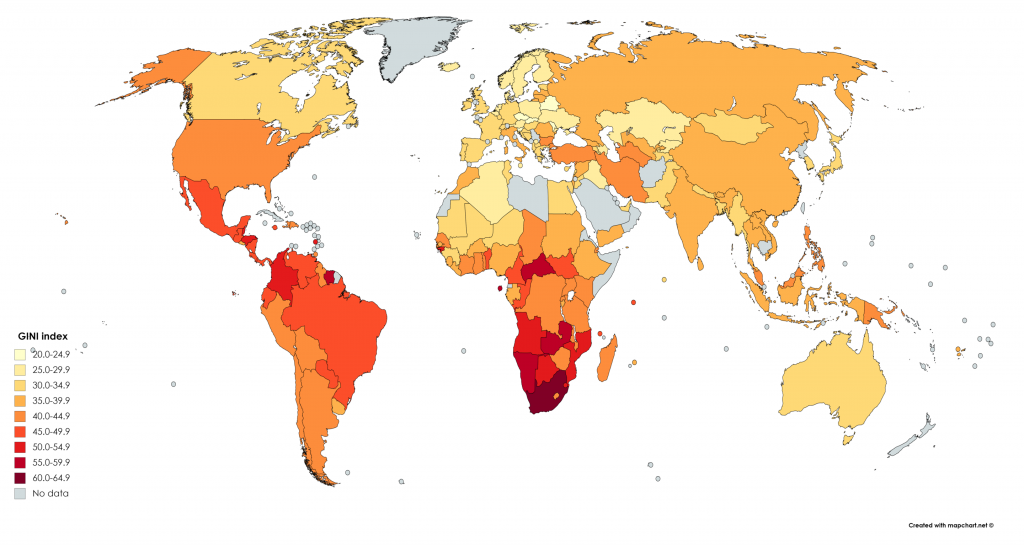

“不平等”是一种适用于技术官僚改革者的社会问题框架。他们从一开始就认为,任何关于社会变革的真实愿景早已从政治桌台上消失。这个框架允许人们修补数字,讨论基尼系数(Gini coefficients)和社会失衡的阈值,重新调整税收制度或社会福利制度,甚至用显得情况很糟糕的图表数据吓唬民众(“你能想象吗?全世界0.1%的人控制着超过50%的财富!”)。所有这些,都没有提到任何人们实际上反对这种“不平等”社会安排的因素:比如,有的人设法将他们的财富转化为凌驾其他人的权力,或是另一些人被告知他们的需求并不重要、他们的生活没有内在价值。我们被告知应该相信后者只是不平等的必然结果,而不平等则是生活在任何大规模的、复杂的、都会的、技术发达的社会中的必然结果。这正是对不平等出现之前的、想象中天真时代的无尽呼唤所传达的真正政治信息:如果我们想完全摆脱这样的问题,我们必须以某种方式摆脱地球上99.9%的人口,并再次回到四处捕猎觅食的小小游群中。否则,我们所能期望的最好结果,就只是去调整永远践踏在我们脸上的靴子的码数,或者也有可能去更多地争取一点回旋的余地,让我们中的一些人能暂时躲开它。

现在的主流社会科学似乎被集结一起来强化这种绝望感。几乎每个月,我们都会看到一些刊物试图把财产分配的当代痴迷投射回石器时代,让我们在一个伪命题的方向上想象着只可能存在于觅食者游群中的“平均主义社会”(甚至可能那里都不存在)。在这篇文章中,我们则要做两件事。首先,我们会花时间检视一系列看起来对这些议题有见地的观点,揭露它们背后的思维游戏,展示即使当代貌似最巧妙精细的学者最后也是在重弹1760年法国或苏格兰的老调子。然后,我们将尝试为一种完全不同的叙事奠定初步基础。这大部分是大扫除式的理清思路工作。我们正在处理的问题如此宏大、如此重要,以至于需要花费数年的研究和讨论才能开始理解其全部含义。但我们坚持一点:放弃从原始纯真之初堕落的故事并不代表放弃人类解放的梦想——即梦想这样一种社会,没有人能将其财产权变成奴役他人的手段,没有人的生存和需求是无关紧要的。相反,一旦我们学会摆脱观念束缚并感知到真正存在的过往,人类历史会变得更为有趣,承载着比我们想象中更多的、充满希望的时刻。

02.

当代作者论社会不平等之起源,或者,关于卢梭的永恒回归

让我们从关于人类整体历史过程的公认观点开始说起。它大概是这样的:

大约二十万年前,随着解剖学意义上的现代智人(Homo sapiens)的出现,人类历史的大幕拉开。我们发现自己的同种祖先生活在规模为20-40人的小型移动游群中。他们寻找理想的狩猎和觅食区域,跟随着牛群,采集坚果和浆果。如果资源变得稀缺或社会关系变得紧张,他们便会离开去往其它地方。这些早期人类的生活(或者,我们可以将其视为人类的童年)充满了危险,但也充满了可能性。虽然物质财富很少,但世界是一个未被破坏的诱人之地。大多数人每天仅劳作几个小时,加上社交圈子也很小,因此他们可以保持一种亲近随和的关系,也无需统治的正式结构。18世纪的卢梭将这种状态称为“自然状态(the State of Nature)”,但当下它被认为囊括了我们物种大部分的实际历史。它也被认为是唯一一个人类真正生活在平等社会的时代—没有阶级、种姓、世袭领导者或中央集权政府。

哎,但这种欢乐的状态终将结束。我们常见的世界史课本通常认为“自然状态”终结于大约1万年前,也就是最后一个冰河时代结束之时。

在我们的想像中,人类这时已散布在世界各大洲,并且开始耕种自己的农作物、养育自己的牛群。无论导致变化的在地因素是什么(这一点有所争议),该变化带来的影响都是重大的,并且在各地基本类似。领土依附和私有财产变得前所未有地重要,仇恨和战争也随之而来,不定期就会发生。农业生产中盈余的食物使一些人可以积累财富,获得超出他们直系亲属范畴的影响力。另一些人也因为不再需要寻找食物得以有机会发展一些新技能,例如发明更复杂的武器、工具、车辆和防御工事,或者追求政治和有组织的宗教。最终,这些“新石器时代的农民”很快就了解了他们那些还在“狩猎—采摘”模式的邻居们,着手消灭或吞并了他们,开启一种新型的、优越的、但不太平等的生活方式。

更麻烦的是——至少传统叙事是这样展开的——农业带来了全球范畴内人口规模的增长。随着人们的居住越来越集中,我们的祖先无意中又朝着不平等迈出了不可逆转的一步。大约6000年前,城市出现了,而我们的命运也就此注定了。城市的到来意味着需要中央集权的政府。新兴的官僚阶级、牧师和武士-政客拥有了自己的固定职位,用以维持秩序并确保物资和公共服务的畅通。曾经在人类事务中扮演重要角色的妇女退居幕后或被囚禁在后宫闺房。战争俘虏沦为奴隶。全方位的不平等已经到来,并且没有消除它的可能性。尽管如此,讲故事的人总是向我们保证,并非城市文明兴起带来的一切都是不好的。文字的发明,起初是用来确保国家账目,但这也使科学、技术和艺术取得巨大进步。以纯真为代价,我们成为了现代人(modern selves),现在只能带着怜悯和嫉妒去注视着那些少数由于某种原因而错失良机的 “传统”或“原始”社会。

正如我们所说,这个故事构成了当代不平等问题辩论的基本依据。如果国际关系专家或临床心理学家希望对此类问题进行思考,他们很可能会理所当然地认为,在人类历史的大多数时候里我们都生活在平等的小型游群中,而城市的出现则意味着国家的兴起。这种思路也存在于通过简述史前史来反思当代生活政治的最新著作。让我们先来看看弗朗西斯·福山的《政治秩序的起源:从人类时代到法国大革命(The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution)》:

“人类初期的政治组织,很像在如黑猩猩的灵长目中可被观察到的游群社会。这可被认作社会组织的预设形态……卢梭指出,政治不平等起源于农业的兴起,他在这点上是基本正确的。出现农业之前的游群阶段社会,不存在任何现代意义的私人财产。就像黑猩猩的游群,狩猎采集者居住于他们守卫的领土,偶尔为之争斗。但他们不像农人,犯不上在一块土地上设立标志,说‘这是我的’。如有其他游群前来侵犯,或有危险猎食者渗入,由于人疏地广,游群阶段的社会有移居他方的选择。游群阶段的社会高度平等……领袖地位的授予是基于个人突出的品质,如力大、智慧、守信等,但该地位是流动的,很容易移至他人。”

贾里德·戴蒙德在《昨天之前的世界:我们能从传统社会学到什么?(World Before Yesterday: What Can We Learn from Traditional Societies?)》提到,这种游群(这里他认为最近人类依然过得“和1.1万年前差不多”)只有“几十个人,大家几乎都有血缘关系”。他们过着相当贫瘠的生活,“狩猎和采集碰巧生活在一英亩森林中的任何野生动植物”。(为什么只占一英亩,他从未解释过)。根据戴蒙德的说法,他们的社交生活非常简单。通过“面对面的商讨”达成了决定;“个人财产很少”,“无须政治领袖,也没有经济分工”。戴蒙德总结道,可悲的是,人类只有在这种原始群体中才曾经实现过一定程度上的社会平等。

对于戴蒙德和福山以及几个世纪前的卢梭而言,在任何地方,这种平等的终结一直都是由于农业的发明及其带来的更多人口。农业推动了“游群”向“部落(tribes)”的转变。过剩的粮食贮存推动了人口的增长,导致一些“部落”发展成为被称为“酋邦(chiefdoms)”的社会。福山描绘了一个圣经式的画面,一个与伊甸园的告别:“随着小型游群迁徙并适应不同的环境,他们开始退出自然状态,发展新的社会制度。”他们为资源而战。这些社会正带着青春期的拙态,走向困境。

这是扩张和发展的时候,也是任命合适领导的时候了。不久,酋长便宣布自己为国王,甚至是皇帝。反抗没有意义。一旦人类采用了大型、复杂的组织形式,所有这些都是不可避免的。即使领导人开始表现不佳——例如谋取农业盈余来提拔他们的仆人和亲戚,设置地位的永久和世袭,收集骷头奖杯和更多女奴进后宫,或用黑曜石刀刺穿对手的心脏——也无法再回到过去了。戴蒙德认为:

“庞大数目人口的运行需要领袖来做决策,需要管理者来执行决策,需要官员监督决策和法律的执行。或许有些读者是无政府主义者,向往没有国家或政府的管制、自由自在的生活,然而这样的梦是不切实际的:你必须寻找一个愿意接纳你的小游群或部落,因为在游群或部落里的人都互相认识,才不需要国王、总统和官员。”

这是一个令人沮丧的结论,不仅对无政府主义者,而且对于任何想知道是否可以替代现状的人来说,都是令人沮丧的结论。但是值得注意的是,尽管语气自满,但这些断言实际上并非基于任何科学证据。没有理由认为小规模的群体更可能人人平等,或者大的群体必定需要国王、总统或官僚机构。这些只是被当做事实的偏见。

就福山和戴蒙德而言,至少可以注意到他们从未接受过相关学科的训练(前者是政治学家,后者是胆囊方面的生理学博士)。但是,即使是那些尝试着用“宏观叙事(big picture)”的人类学家和考古学家,他们的结论也都神奇地和卢梭的所差无几。在《人类不平等的起源:通往奴隶制、君主制和帝国之路(The Creation of Inequality: How our Prehistoric Ancestors Set the Stage for Monarchy, Slavery, and Empire)》一书中,两位杰出的学者肯特·佛兰纳里(Kent Flannery)和乔伊斯·马库斯(Joyce Marcus)编著了五百多页的人类学和考古学案例研究,试图来解决这一难题。他们承认,我们冰河时代的前辈们并非完全不懂等级制度和奴役制度,但两位学者坚持认为,这些制度仅体现在早期人类对超自然(祖先之灵等)的事物处理上。他们认为,农业的发明导致更大人口规模的“氏族(clans)”或“继嗣群(descent groups)”的出现;通过这种氏族或继嗣群,解读心灵和死者成为了获得世俗力量的途径(具体如何做并未展开解释)。根据佛兰纳里和马库斯的说法,不平等道路上的下一步是,当某些具有非凡才能或声望的氏族族人——熟练的医者、勇士和其他获得杰出成就的人——被授予向其后代传递身份的权利,不管后者的才能或能力如何。这差不多算是播下了种子,它意味着从那时起,城市、君主制、奴隶制和帝国的到来只是时间问题。

令人奇怪的是,在佛兰纳里和马库斯的书中,只有国家和帝国的诞生之后他们才开始展示考古学的证据。而他们对“不平等诞生”的所有关键时刻的解释都依赖于对小型觅食者、牧民和耕种者的相对近代描述,如东非大裂谷的哈扎人(Hadza)或亚马逊雨林的南比克瓦拉人(Nambikwara)。这样关于“传统社会”的描绘被当做是可以窥见旧石器时期或新石器时期的窗口。但问题在于它们并不能互相等同。哈扎人或南比克瓦拉人不是活化石。他们与农业国家、帝国、入侵者和商人接触了数千年,他们的社会制度主要是在与外部接触或避免接触中形成的。只有考古学才能告诉我们它们与史前社会有什么共同点。因此,尽管佛兰纳里和马库斯提供了各种有趣的见解,说明不平等现象可能是如何出现在人类社会中的,但他们几乎没有提供任何理由让人相信实际上是否真的情况如此。

最后,让我们来看看伊恩·莫里斯(Ian Morris)的《人类的演变:采集者、农夫与大工业时代(Foragers, Farmers, and Fossil Fuels: How Human Values Evolve)》。莫里斯的学术追求略有不同:他将考古学、古代历史和人类学的发现与经济学家的著作进行对话,例如托马斯·皮凯蒂(Thomas Piketty)关于现代世界不平等原因的研究,或者托尼·阿特金森(Tony Atkinson)爵士更偏政策导向的《不平等:我们可以做什么?(Inequality: What can be Done?)》。莫里斯告诉我们,人类历史的“深度时间(deep time)”对于不平等问题具有重要意义,但前提是我们必须首先建立一个测量不平等程度的通用统一衡量标准。他将冰河时代的狩猎—采集者和新石器时代农民的“价值(values)”转化为现代经济学家熟悉的术语,然后依据此来建立基尼系数(Gini coefficients)或正式的不平等率。莫里斯没有像佛兰纳里和马库斯那样强调精神上的不平等,他给了我们坚定的唯物主义观点,以传导热量为基础将人类历史划分进三个大写“F”标签。莫里斯认为,所有的社会,都有一个“社会不平等”程度的“理想值”——若用皮克特(Kate Pickett)和威尔金森(Richard Wilkinson)的术语来说,是一个内建的“水平仪”,与彼时人们主要的能量获取模式相适应。

在2015年《纽约时报》的一篇文章中,莫里斯为我们提供了数据——基于1990年的货币价值,以美元为单位来量化原始时期的收入 [1]。他也假设最后一个冰河时代的狩猎—采集者大多生活在小型移动游群中。结论就是,早期人类的消耗很少,相当于每天1.10美元。因此,他们也享有约0.25的基尼系数,也就是说,基尼系数可能达到的最低水平,因为几乎没有盈余或资本可供任何潜在的精英争夺。农业社会——在莫里斯看来,农业社会无所不包,9000年前的新石器时代村庄恰塔霍裕克(Çatalhöyük)、中国的忽必烈(Kublai Khan)时期、或法国的路易十四时期都算——则人口更加稠密,也更富裕,每人每天的平均消费为$1.50- $2.20,人们更倾向于积累剩余财富。但是,大多数人也更加努力地工作,而且工作环境明显较差,因此农业社会趋向于更加严重的不平等。

在化石燃料推动下,我们摆脱了繁重的体力劳动,社会的这一切本该被改变——带我们回到更合理的基尼系数,更接近于我们的狩猎—觅食祖先的基尼系数;而且有一阵子这样的事情似乎已经开始发生了,但是由于一些奇怪原因(莫里斯也不能完全理解),事情又重新发生了逆转,财富再次回到了一小群全球精英手中:

“如果以过去1.5万年曲折的经济历史为参考,那么税后收入不平等的‘正确’水平似乎应该在0.25至0.35之间,财富不平等的‘正确’水平应该在0.70至0.80之间。但现在,许多国家都处于或超过这些范围的上限,这表明皮凯蒂先生确实预见到了麻烦。”

这背后肯定存在某些技术官僚的数据游戏!

让我们撇开莫里斯的处方,只关注一个数字:旧石器时代的收入为1.10美元/天。这个数字到底是从哪里来的?这一项的计算大概与每日食物摄入的热量有关。但是,当我们将其与当代的每日收入进行比较时,我们是否也要考虑一些旧石器时代的觅食者能免费获得的东西,毕竟这些是现在的我们得付出一些代价才能得到的:比如免费的保安、免费的争端调解、免费的初等教育、免费的老人照护、免费的药品,更不用说娱乐费用、音乐、听故事和宗教服务?即使在食品方面,我们也必须考虑质量:毕竟,我们这里所说的是100%有机散养的产品,并用最纯净的天然泉水冲洗干净。当代绝大部分的收入都被用作抵押和租金。但是,想想看在旧石器时期的多尔多涅河(the Dordogne)或韦泽尔河(the Vézère)沿岸的黄金地段露营的费用,更不用说关于自然主义岩画和象牙雕刻的高端夜校了,还有所有那些毛皮大衣。即使按1990年的美元价值计算,所有这些的每日开销也肯定超过1.10美元/天。马歇尔·萨林斯(Marshall Sahlins)将觅食者称为“原始的富裕社会”并非毫无道理。这样的生活在今天并不便宜。

诚然,讲这一切显得有些愚蠢,但这正是我们的重点:如果将世界历史简化为基尼系数,那么必然会跟随着愚蠢的结论,以及令人沮丧的结论。莫里斯至少感觉到了最近全球不平等迅猛增长的偏差之处。相比之下,历史学家沃尔特·沙伊德尔(Walter Scheidel)则把皮凯迪式对人类历史的解读,带往终极悲剧的结论。在他2017年出版的著作《不平等社会:从石器时代到21世纪,人类如何应对不平等(The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century)》中,沙伊德尔总结道,事实上我们没有任何办法可以解决不平等问题。文明总是由一小撮精英们掌管着,这些精英也在占据越来越大块的蛋糕。唯一成功把精英打散的方法是灾难:战争、瘟疫、大规模征兵、全面的苦难和死亡。不彻底的行动永远行不通。因此,如果你不想回到山洞里生活,或者不想死在核武器大屠杀中(结果可能是,你作为幸存者还是得活在山洞中),你将不得不接受沃伦·巴菲特和比尔·盖茨的存在。

那自由派有替代方案吗?佛兰纳里和马库斯,这两个公开认同卢梭传统的学者,用以下建议作为他们调查的结语:

“我们曾经与考古学家斯科蒂·麦克尼什(Scotty MacNeish)讨论这个问题,他已经研究了40年的社会演变。我们想知道如何使社会变得更加平等。在短暂地咨询了他的老朋友杰克·丹尼尔斯(Jack Daniels)之后,麦克尼什回答道:‘请狩猎者和采集者来掌权。’”

03.

但我们真的就这么一路向前冲向自己的枷锁吗?

卢梭自然状态之纯洁与堕落论述不断被后人召唤出来,但最怪之处在于卢梭本人从未宣称自然状态真实发生过,这不过是一场思想实验。在《论人类不平等的起源和基础》(Discourse on the Origin and the Foundation of Inequality Among Mankind,1974年出版),也就是许多被我们提及(与再提及)的故事出处,他写到:

“我们在此情况下所致力的研究,并不能当成历史事实,而仅是假设性和条件性的推理,较适合用来勾勒事物的自然状态,而非展示它们真正的本源。”

卢梭的“自然状态”从来不指代某个发展的阶段。它不被认为能等同“野蛮(Savagery)”阶段,后者开启了亚当·斯密(Adam Smith)、弗格森(Ferguson)、米勒(Millar)和稍晚的路易斯·亨利·摩尔根(Lewis Henry Morgan)等苏格兰哲学家的演化论体系。这些其他学者感兴趣的是将历史变迁与生产模式相对应,由此界定社会和道德发展的水平:采集、游牧、农业、工业。卢梭提出的相比起来更多是个寓言故事。如有名的哈佛政治理论家朱迪丝·施克莱(Judith Shklar)强调的,卢梭一直致力探索他认为的人类政治根本矛盾:我们追求自由的内在动力,一次又一次以某种形式引领我们“自发地迈向不平等”。卢梭的原话是这么说的:“所有人都一路向前冲向自己的枷锁,同时却深信着他们正实现着自己的自由;因为尽管人们有足够的理由看到政治制度的优势,却没有足够的经验预视其危险性。”假想的自然状态只是一种用以阐明这个论点的方式。

卢梭不是一个宿命论者。他相信人类造的业,也可以由人类来化解。我们可以把自己从锁链中解放出来,只不过这将不会太容易。施克莱以为卢梭不平等著述中最核心的驱动力,就存在于这两种可能性之间(人类解放的可能性,以及我们再度将自己置于某种自愿奴役之下的可能性)。以上这些看起来似乎有点讽刺,因为法国大革命之后,许多保守派批评者认为卢梭个人该为断头台负责。他们坚持造成恐怖统治(the Terror)的正是他对人性本善的天真信念,以及他所坚信的,即知识分子空想出来的更平等社会秩序,会轻而易举地被公意(general will)所采用。但现今被抨击为浪漫主义或乌托邦主义的古人中,非常少人真的如此天真。举例而言,卡尔·马克思曾说过,是富于想象的反思力量让我们得以为人——与蜜蜂不同,我们先构想我们希望居住在什么样的房子,然后才动手建造它——但他也相信人不可能以同样的方式来对待社会,强制施行一个建筑师的模型。要这么做的话就是犯了“乌托邦社会主义(utopian socialism)”的罪,对这个行为他亦是全然鄙视的。革命家反而该对形塑世界历史进程更大的结构力量有所理解,并利用潜在的矛盾因素:举例来说,个别的工厂厂主需要压榨他的工人以利竞争,但如果全部都剥削得太过火,就没有人能够购买工厂的产品了。然而这就是两千多年的圣经的力量,就连顽固的现实主义者开始讨论起人类历史的巨大浪潮,他们还是退回到某种变异版本的伊甸园故事——恩典的失去 (依《创世纪》所言乃因人类不智地去追寻知识)以及来日被救赎的可能性。马克思主义政党融合了卢梭的自然状态与苏格兰启蒙运动中发展阶段的概念,迅速开发出了他们自己的故事版本。结果就是一套世界历史的公式,起源于“原始共产主义(primitive communism)”,毁败于私有财产制的萌芽,但是命中注定某日终将回归。

我们必须总结,革命家同他们创见的全部理想,并不特别有想象力,尤其是有关于连结过去、现在和未来的部分。每个人都在诉说着相同的故事。当今在千禧年开端,最富生机和创造力的革命运动之中,最鲜明的两个案例——墨西哥恰帕斯洲(Chiapas)的萨帕塔运动(Zapatistas)和叙利亚罗贾瓦(Rojava)的库尔德族(Kurds)——恰恰是那些同时根植于深厚过去传统的运动,如此恐怕并不是巧合。他们可以动用较多元且复杂的叙事,而不需要某种原初乌托邦的幻想。确实革命圈似乎逐渐意识到,自由、传统与想象力曾经是并总会是以某种我们不完全理解的方式纠缠在一块。是我们其它人赶上的时候了,该开始考虑一个非圣经版本的人类历史会是什么样子。

04.

现在,要如何改变人类(过去)历史的进程

所以,自从卢梭以后,考古学和人类学研究到底教了我们什么?

嗯,第一件事是探求“社会不平等的起源”可能是搞错方向了。确实我们对于旧石器时代晚期(Upper Palaeolithic)以前多数人类的社会生活是什么形貌还真没有概念。我们多数的证据是由破碎的加工石头、骨头和少部分较能保存下来的东西所组成。不同的人科物种曾经共存,但不确定能否适用于任何的民族学类比(analogy)。唯有到了旧石器时代晚期,也就是距今约莫45000年以前,包含所谓“末次冰盛期”的冰期高峰与全球冷化(20000年以前),事物才开始以某种形式逐渐能聚焦起来。末次冰期之后是较暖气候的开端与冰原逐步的退却,迈入了我们现在的地质纪元,全新世(the Holocene)。接着是更温暖的气候,为已经占居大部分旧世界的智人创造了迈向新世界的舞台。大约距今15000年左右,智人抵达了美洲的南岸。

所以,我们到底知道什么有关这段时期人类真实的历史呢?许多最早的有关人类旧石器时代社会组织的实质性证据来自欧洲,在公元前40000年尼安德特人(Homo neanderthalensis)绝种之前,我们的祖先曾在那里与他们共存。(资料集中于该区的原因,很有可能是反应考古学调查的历史因素,而不是说欧洲本身有什么特殊性。)与此同时与整个末次冰期间,冰河时期欧洲的适居区看起来并不像欧洲现今的任何一个地方,而更像是坦桑尼亚的塞伦盖蒂公园(Serengeti Park)。在冰原南部,苔原与密布森林的地中海海岸线之间,大陆被分割成谷地和草原,孕育着丰富的猎物,鹿群、野牛和长毛象随季节在其中迁移穿梭。数十年前史前史学者已指出——尽管没什么明显的效果——居于此地的人群和我们惯常想象的遥远祖先——幸福简单平等的狩猎采集游群——几乎没有什么共同点。

首先,早在冰河时期就毫无争议地存在着豪华墓葬。部分案例,如位于莫斯科东部有25000年历史的索米尔(Sungir)墓葬,已经为人所知数十年并的确不负虚名。费利佩·费迪南德·阿缅斯托(Felipe Fernández-Armesto)曾为《华尔街日报》写了篇关于《人类不平等的起源(Creation of Inequality)》的书评 [2],对于作者的疏忽,他表达了合理的惊讶:“虽然他们知道继承原则先于农业出现,但弗兰纳里先生和马库斯女士仍不能彻底摆脱卢梭的错觉,而认为该原则源于定居生活。因此他们描绘了一个直到公元前15000年左右都不存在继承性权力(inherited power)的世界,同时却忽视了一个对他们立论有致命影响的考古遗址。”因为挖入索米尔旧石器时期聚落下方的永冻层后,是一个埋有中年男子的墓葬,如费迪南德·阿缅斯托所观察到的,有着“与荣誉相关的惊人标志:磨光的长毛象牙手环、狐狸牙齿做的冠冕,以及约莫3000颗费工雕琢并抛光的象牙珠子”。并在几英尺远的地方,一处相似的墓葬中,躺了两个分别是10岁和13岁左右的孩子,被用类似的陪葬品装扮着——其中年长的那位有5000颗和成人陪葬一样精致的珠子(虽然稍微小了点)以及一件象牙雕成的巨大长矛。

此类发现就目前看来却没有对前文所述的任何书籍产生重大影响。如果索米尔仅是一个孤例,对这样的考古发现轻描淡写或是把它们缩减成脚注可能还是比较容易原谅的。但它不是。现在已证实横跨欧亚大陆西部,从法国栋村(Don)到多尔多涅省(Dordogne),旧石器时代晚期的岩荫与户外聚落中,都存在着同样丰裕的墓葬。譬如,我们在它们之中发现了16000年前“圣日耳曼德拉–里维埃之女(Lady of Saint-Germain-la-Rivière)”,佩戴着用幼年雄鹿牙齿制成的饰品,这种雄鹿推测是在300公里外的西班牙巴斯克地区(Basque country)狩猎而得;还有在意大利利古里亚(Liguria)沿岸与索米尔同样古老的墓葬——其中有“君主(Il Principe)[3]”,一位随葬特殊物品的年轻男性,包括外来燧石制的权杖、麋鹿角做的指挥杖、和一个华美的用穿孔贝壳和鹿牙编的头饰。这些发现给学者诠释方式带来了激动人心的挑战。难道如费迪南德·阿缅斯托所言这些是存在“继承性权力”的证据?这些人在生前又是什么样的地位?

更引人入胜的是存在着零星却可信的证据,能把纪念性建物的年代延伸到末次冰期。想以绝对尺标量化“纪念碑性”(monumentality),与用美元和美分量化冰河时期的开支一样,当然是愚蠢的想法。这是一个相对的概念,只有在特定的价值和既有经验的尺度下才会有意义。更新世(Pleistocene)没有直接能够等同吉萨金字塔(Pyramids of Giza)或罗马竞技场(Roman Colloseum)的东西。但依照当时的标准,那时确实存在可被视为公共建造的建筑,暗示着有一定程度惊人的复杂设计和劳动协做。其中有着令人震惊的以毛皮覆盖象牙制骨架的“长毛象屋(mammoth houses)”,类似的案例能追溯至15000年前,所在冰川的边缘横切面从现今的波兰克拉科夫(Kraków)一直延伸到乌克兰基辅(Kiev)。

更让人惊奇的是哥贝克力石阵(Göbekli Tepe),该遗址二十年前就在土耳其–叙利亚边境被发现了,但至今仍是激烈科学论辩的主题。它的时代在11000年以前,末次冰期的最尾端,由至少二十个巨石圈所组成,矗立在如今荒芜的哈兰平原(Harran Plain)侧面。每一个围圈都由超过5公尺长、重达1吨的石灰岩柱组成(更可敬的是如此已和英国巨石阵的水平相当,但是年代早了6000年)。所有在哥贝克力石阵的石柱几乎都是非凡的艺术品,表面浅浮雕着威吓模样的动物,狂暴地呈现出它们的阳具。雕刻的猛禽和割断的人头图像一起出现。这些刻划是雕琢技艺的明证,在应用于哈兰的基岩之前,雕刻工艺无庸置疑是在木材——过去在托罗斯山脉(Taurus Mountains)山麓丘陵地能广泛取得——等更柔软的材质中磨练出来的。有趣的是,尽管尺寸巨大,每一个大型结构只有相当短暂的使用时段,终结时人们会有盛大的宴飨并快速填实它的墙壁:起高石柱,仅仅是为了快速拆除它。而依据我们目前仅有的知识,在这出有关宴饮、建造和毁弃的史前异教剧目中,主人翁是单靠野生资源维生的狩猎采集者。

那么,我们到底要如何理解这一切呢?学术上的一种回应是要彻底抛弃平等的黄金时代的想法,并且将理性自利与权力累积归结为人类社会发展的永恒动力。但这样也行不通。有关冰河时期存在社会制度性不平等的证据,无论是表现在大墓或纪念性建物之上的,都相当稀少几乎没有。上述墓葬彼此年代的确相差了数世纪,且多相隔超过数百公里。就算我们搁下这点,归因为证据的零星分布,我们仍然要问为何证据如此零星:毕竟如果这些冰河时期的“贵族”已经有任何类似青铜时期贵族的表现,我们理应也发现堡垒、粮仓、宫殿等所有常见新兴国家的标志。相反地,超过数万多年以来,我们看到了纪念物和宏伟的墓葬,却没有任何其他等级社会发展的标志。除此之外还有更奇怪的元素,像是多数“贵族般”的墓都埋葬着体质异常奇特的个体,这些人在现代可能会被当成巨人、驼子或侏儒。

从较宽广的视角来检视考古学证据便能发现一把解决此难题的钥匙。关键在于史前社会生活的季节性节律。目前多数讨论的旧石器遗址都与一年一度或一年二度的集会证据有关,与之相联系的是猎物群的迁徙——无论是长毛象、草原野牛、驯鹿或羚羊(如果在哥贝克力的话)——以及周期性的渔猎或坚果采集。至少我们部分的冰河时代祖先,在每年较不好的时光,无疑是以小型游群的型态生活和采集。但压倒性的证据表明,在其他时期他们全体聚集在某种类似捷克摩拉维亚盆地(Moravian basin)布尔诺(Brno)南方的下维斯特尼采遗址(Dolní Věstonice)发现的“微城市(micro-cities)”之中,以超丰盛的野生资源举办盛宴,投入复杂的仪式、费时的艺术事业,并交易来自远得惊人地方的矿物、海洋贝壳与动物毛皮。西欧类似的季节性聚集地,可能是法国佩里格(Périgord)的巨大岩荫和坎塔布连沿岸(Cantabrian coast),那里的著名壁画与雕刻同样也是周年性聚散的一部分。

这样季节性的社会生活模式,在所谓改变一切的“农业诞生”之后,仍持续了很长的时间。新证据显示这种季节转换不只和历法的象征有关,可能还是理解英国索尔兹伯里平原(Salisbury Plain)上著名新石器纪念物的关键。事实证明巨石阵(Stonehenge),仅仅是长串仪式体系的最后一部份,在每年的特定时节,人们会从英伦群岛各个偏僻的角落聚集而来,在平原上竖立起木头和石头。仔细的发掘已经说明许多这类遗构——现在看似合理地被诠释成强大新石器时代王朝开创者的纪念性建物——在建造完隔几代后就被拆毁了。更令人震惊的是,此类竖立而后毁弃大型纪念建筑的作法,凑巧就发生在公元前3300年左右,当时的英国住民在从欧陆接收到新石器农业经济后,放弃了至少是它最关键的部份——谷物栽种,重新回到采集榛果为主食的生活。他们仍保留着牛群驯养,并在杜灵顿垣墙(Durrington Walls)中举办的季节性宴飨上食用牛只;巨石阵的建造者很有可能不是采集者也不是农民,而在某种意义上界于中间。如果在庆典季节人们一块大规模采集时,存在任何占据主导地位像皇家宫廷的东西,那么它在全年大部分时光,当人们分散回岛内各地的时候,也很快就会消解掉。

为什么这类季节性变化很重要呢?因为这揭示从一开始,人类就是有自觉地在实验不同社会的可能性。人类学家描述这种社会具有 “双重型态(double morphology)”。马塞尔·莫斯(Marcel Mauss)在二十世纪初曾写下,观察到极地的因纽特人(Inuit)“以及其他许多的社会,有两种社会结构,一个存在于夏季,一个存在于冬季,且他们具有两套平行的法律和宗教系统。”在夏季月份,因纽特人分散为小的父系游群,追捕淡水鱼类、北美驯鹿和角鹿,每一个游群都服从一位年长男性的权威。人们拥有明确的财产权,家父长对其亲族行使强制的、有时甚至是专横的权力。但在漫长的冬季岁月,当海豹与海象群集于北极海岸,因纽特人聚集在一块,用木材、鲸鱼肋骨和石头建立大型的集会所,另一套社会结构便全面接管运作。在这套社会结构之中,盛行平等、无私的美德与集体生活;财富会被分享;夫妻在海豹女神塞德娜(Sedna)的庇护下交换伴侣。

另一个例子是加拿大西北沿岸的狩猎采集原住民,对他们而言冬天——而非夏天——才是社会形成最不平等型态到令人吃惊地步的时节。木板做的宫殿在沿岸跃然而生,世袭贵族主持着法庭凌驾于平民和奴隶,也会主持盛大的被称为夸富宴(potlatch)的宴会。然而在渔猎的夏日季节,这些贵族宫廷分崩离析,又回到了小形的氏族组织,虽然仍具有等级差异,但是以全然不同且较不正式的结构存在。在这个案例中,人们在夏季与冬季实际上采用了不同的名字,根据不同的时令成为真正字面意义上的另一个人。

或许有关政治上的转换最令人讶异的,是19世纪美国大平原上部落联盟的季节性习俗——有时候农民会一度采取流动的狩猎生活。在夏末,移动性高的夏安(Cheyenne)和拉科塔(Lakota)的小型游群会聚集到大聚落中,替水牛狩猎做好后勤准备。在这个每年最关键的时节,他们安排了全权行使强制力量的警力,有权监禁、鞭打或裁罚任何干扰程序的犯规者。然而如人类学家罗伯特·罗伊(Robert Lowie)所观察的,这种“斩钉截铁的威权主义”只会在严格的季节性时间基础上运作,一旦狩猎季节以及紧随在后的集体仪式完成后,又会回复到较“无政府状态的”组织形式。

学术研究未必总在进步,有时它会走回头路。一百年前多数人类学家明白,那些主要以野生资源为生的人群正常情况下并不一定是小型的“游群”。这样的想法实际上是1960年代的产物,当时卡拉哈里的布什曼人(Kalahari Bushmen)与姆巴提人(Mbuti Pygmies)成为电视观众和学者共同偏好的原始人类形象。结果是我们看到了演化阶段论的回归,确实和苏格兰启蒙运动的传统没有太大差别。举例来说,这就是福山所依凭的框架:他写到社会稳定地从“游群”进化成“部落”再到 “酋邦”,而后最终走向如我们今日所亲历的阶层化复杂“国家”——后者通常的定义是对 “正当使用强制权力”的垄断。但依这样的逻辑,夏安与拉科塔就几乎是每年十一月从游群直接“进化”成国家,然后来年春天再“退化”回去。现在多数人类学家意识到了这些分类是无可救药地不足,然而没人提出另一套从最宽泛视角思考世界历史的方式。

考古学证据径自提示着,在末次冰期四季分明的环境中,我们的远祖以大致相同的方式生活:人们切换于不同的社会约定,明白没有特定的社会秩序是固着的或不可改变的,在每年特定时期准许权威性的结构兴起,而附加条件是这些结构无法持久。在同样的人群中,一个人可能有时过着看似游群的生活,有时又如在部落,而有时则像是生活在有着诸多我们判断为国家特征的社会。这样制度上的弹性提供了跳脱既定社会结构边界的能力,并且有助反思如何建立或拆解我们现在生活的政治世界。撇下其它不谈,这至少能够解释那些以华丽但孤独姿态突然出现于末次冰期、彷佛童话或古装剧中角色的“国君”与“夫人”。或许他们确实真像如此。就像巨石阵的王与后,如果他们真的曾经统治过,也就只有那么一个季节。

05.

该是反思的时候了

现代作家倾向于用史前材料作为解决哲学问题的画布:人类本性是善是恶?合作还是竞争?倾向平等主义还是等级制?因此,他们也倾向于认为在95%的人类历史中,人类社会几乎都一样。但即便是4万年也是非常非常长的一段时间。这似乎本身就证明、当然证据也证实:开拓了大半个地球的先民们也曾尝试过极其多样的社会安排。正如克洛德·列维·斯特劳斯(Claude Lévi-Strauss)常指明的,早期智人不仅在生理结构上与现代人相同,他们在智力上也是我们的同龄人。事实上,大多数先民可能比现代人更能认识到社会的潜力,每年都将其在不同的组织形式间来回切换。与其让社会闲置于所谓原始的纯真之中直到不平等的妖怪不知怎的从瓶中被放了出来,我们的始祖似乎已经成功地掌握了定期打开和关闭瓶盖的秘诀。他们把不平等限制在换装剧目仪式上,像建造纪念碑一样建造神和王国,然后再高兴地拆掉它们。

如果是这样,那么真正的问题就不是“社会不平等的根源是什么”,而是,在不同的政治制度来回变换的历史过程中,“我们如何停滞此间”。所有这些都与所谓“史前社会盲目地漂向束缚他们的制度枷锁”这一观点相去甚远,也远非福山、戴蒙德、莫里斯和沙伊德尔的悲观预言,即任何“复杂”的社会组织形式都必然意味着少数精英掌握了关键资源,并开始践踏其他所有人。大多数社会科学将这些可怕的预言视为不言自明的事实。但很明显,它们毫无根据。因此,我们或许有理由发问:还有哪些现在为我们珍视的真理必须被扔到历史的垃圾堆里去?

实际上,相当多。早在上世纪70年代,杰出的剑桥考古学家大卫·克拉克(David Clarke)就预言,随着现代研究的发展,人类进化历程的几乎所有古旧叙事,“对现代人发展、驯化、冶金、城市化和文明的解释——都会慢慢表现出其语义陷阱和形而上学海市蜃楼的那面。”看来他是对的。现在,基于细致的田野经验研究、先进的气候复现技术、年代测定和对有机遗骸的科学分析,信息正从全球各个角落涌来。研究人员正在用一种新的方法研究民族学和史料。几乎所有这些新的研究都相悖于我们熟悉的世界历史叙事。然而,最卓越的发现仍要依赖于专家的工作,或是只能从科学刊物的字里行间梳理得出。那么,让我们用自己的几个标题,来总结一下这个新兴的世界历史将会是怎样的。

我们列出的第一个重磅消息与农业的起源和传播相关。不再有证据支持农业标志着人类社会重大转变的这一观点。在世界上那些首次驯化动植物的地方,实际上没有明显地从旧石器时代采集者到新石器时代农民的“转变”。生活方式从依赖野生资源到以粮食生产为本的“转变”,大约要花三千年。尽管农业会带来更不平等财富集中的可能性,但在大多数情况下,这要到农业伊始的几千年后才会出现。在这段时间里,远在亚马逊流域和中东新月沃土的人们尝试耕作大大小小的农地——如果喜欢,可以称之为“玩种地”——他们每年都在各种生产模式之间来回切换,就像他们的社会结构也在不断切换一样。此外,农业向次级地区的扩散,如欧洲——一般人们用必胜主义的术语来形容之,并视作狩猎与采集活动难以逃脱的衰落的开端——这事实上是个非常脆弱的过程。切换失败的时候,就会导致农民而非捕猎者的人口结构崩溃。

很明显,使用诸如“农业革命”的概念来形容这一冗长且复杂的过程不再有任何意义。由于不存在伊甸园那样的国度让第一批农民可以迈出通往不平等之路的第一步,将农业作为等级或私有财产起源的标志就更没有意义了。如果要说这些人里有什么区别的话,就是那些“中石器时代”的人,他们在全新世早期变暖的几个世纪里拒绝耕种;如果当时奢华的葬礼、掠夺性战争和宏伟的建筑可作为参考,我们至少可以说那时的社会分层现象变得更加根深蒂固。至少在某些情况下,比如在中东地区,第一批农民似乎已经有意识地发展了另一种社区形式,以配合其劳动密集型的生产方式。与那些还在游猎采集模式的邻居相比,这些新石器时代的社会看起来是惊人的平等:女性在经济和社会上的重要性显著提高,这明显反映在他们的艺术和礼制生活中——杰里科(Jericho)或恰塔霍裕克的女性雕像与哥贝克力石阵极其男性化的雕像形成对比。

第二个重磅消息是:“文明”并不是作为整体打包出现的。世界上最早的城市,连同中央政府和官僚体制,并不只是出现在少数几个地方。比如在中国,我们现在知道,到公元前2500年,黄河下游就有300多公顷的人类聚居点,这比最早建立的(商)王朝还要早1000多年。在太平洋的另一边,大约在同一时间,在秘鲁的里约苏佩(Río Supe)山谷发现了规模惊人的仪式举办中心,尤其是卡拉尔(Caral)古城遗址:下沉式露天剧场和巨大平台的神秘遗迹,比印加帝国还要古老四千年。这些最近的发现表明,对于早期城市的分布和起源,人们所知甚少,而且这些城市可能比曾被认为是其基础的威权政府和文官管理系统要古老得多。而在更为稳固的城市化中心地带——美索不达米亚、印度河流域、墨西哥盆地——越来越多的证据表明,早期城市是按照自觉的平等主义路线组织起来的,市议会对中央政府保留了很大的自治权。在前两个例子中,拥有复杂市民基础设施的城市繁荣了大半个世纪,却也没有发现皇家墓葬或纪念碑的痕迹,没有常备军队或其他大规模胁迫手段,也没有任何官僚机构直接控制大多数公民生活的迹象。

贾雷德·戴蒙德可能会不同意,但绝对没有证据表明自上而下的统治结构是大规模社会组织的必然结果;沃尔特·沙伊德尔可能会不同意,但“统治阶级一旦建立,除非天灾,人们几乎无法将其摆脱”的说法是完全不对的。举个证据确凿的例子:公元200年左右,墨西哥山谷中拥有12万人口的特奥蒂华坎(Teotihuacan)(当时世界最大的古城之一),似乎就经历了一次深刻的转型。他们抛弃了金字塔寺庙和活人祭祀的传统,转而修建了大批规格几乎类同、环境舒适的别墅。这种情况持续了约400年。既是在科尔特斯(Cortés)的时代,墨西哥中部仍有一些像特拉斯卡拉(Tlaxcala)这样的城市,由选举产生的委员会管理,其成员定期受到选民的鞭挞,以提醒他们谁才是真正的掌权者。

上述内容都在创造一段完全不同的世界历史。很多时候,我们只是被自己的偏见蒙蔽了双眼,以至于看不到内涵与真相。例如,如今几乎所有人都坚持认为,参与式民主或社会公平,可以在小型社区或社会活动组织中发挥作用,但不可能“扩展”到城市、地区或民族国家一类的地方。但如果我们愿意去看看摆在我们眼前的证据,会发现情况刚好相反。在历史上,主张平等的城市、甚至是区域性联盟,比比皆是;但很少有平等主义的家户。从历史的裁定中我们将看到,令人痛苦的人类自由之丧失,其实是始于小规模的团体——性别关系、年龄阶层和家庭内部的奴役——这些最亲密的关系,同时根植了最深层的结构性暴力。如果我们真的想了解人们何时接受了一方将财富转化为权力,另一方却被告知自己的需求和生命并不重要,我们应该看向这些小规模的关系。我们预测,这里也将是要创建一个自由社会时最艰巨工作之所在。

尾注:

[1] 原文出自:‘To Each Age Its Inequality’ by Ian Morris. New York Times, 9 July 2015. 参见: https://www.nytimes.com/2015/07/10/opinion/to-each-age-its-inequality.html

[2] 原文出自:It’s Good To Have a King’ by Felipe Fernández-Armesto. Wall Street Journal, 10 May 2012. 参见: https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304363104577389944241796150

[3] 此处作者原文用了双关语,“Il Principe”也是意大利政治思想家尼可罗·马基亚维利(Niccolo Machiavelli)《君主论》的书名。

欢迎通过多种方式与我们保持联系。

独立网站:tyingknots.net

微信公众号ID:tying_knots

【倾情推荐】订阅 Newsletter

成为小结的微信好友:tyingknots2020

我们来信、投稿与合作的联系地址是:[email protected]

目次(持续更新)

- About us | 一起来结绳吧!

- 进口、洄游与误归:三文鱼的驯养经济与后新冠时代的多物种认识论

- 口罩为何引起热议

- 结绳系疫 | 错过新冠革命:后见之明与民族志知识

- 结绳系疫 | 后疫情时代的后见之明与具体研究

- Corona读书会第23期 | 医疗基建 Medical Infrastructure

- 新冠疫情会长久地改变洗手习惯吗?

- Corona读书会第6期 | 动物、病毒与人类世

- 非男即女?:生物学家有话说

- Graeber | 中文里的格雷伯

- David Graeber | 萨林斯悼念格雷伯

- David Graeber | 论飞行汽车和利润下降

- Graeber+Piketty | 劫富:关于资本,债务和未来的交流

- David Graeber | 傻屌:解开“领带悖论”

- David Graeber | 过于关怀是工人阶级的诅咒

- Graeber | 互助也是一种激进:恢复“冲突与和平之真正比例”

- 国际聋人周的礼物:一份人类学书单

- 「修车大水,就是我想要的生活」——自我去稳定化(self-precaritizing)的「三和大神」

- 算法文化与劳动分工:启蒙运动中的计算

- Graeber | (反)全球化运动与新新左派

- 书讯 | 英文人类学新著 | 2020年9-10月

- 欧洲以东,亚洲以西:后冷战世界下的中亚(上)

- 欧洲以东,亚洲以西:后冷战世界下的中亚(下)

- Corona读书会第30期 | 把XX作为XX:方法、地方与有机知识分子

- Graeber | 如何改变人类历史的进程(至少是已经发生的那部分)