一个在小区里摆公共借阅书摊的人|接力访问087 廖细雄

廖细雄是一个做什么事都全力以赴的人。这样其实有点可怕,起码会吓到同事,而她恰好还是有同事的。登记每日工时,她写:十三四个小时。这已经是“尽可能真实”的数据,换句话说,是自我控制过的,“以前大概十六七个小时”。廖细雄负责一家公益机构的沟通工作,白天把精力像雪片一样撒在 100 多个微信群里,还不包括临时工作群,晚上集中精力弄一些大活,比如数据统计和日志整理。她发朋友圈总结 2023 年,字数有折叠,一打开,1500 来字,就这样发在朋友圈里,行文口气让我想起我们的聊天,各种热情扑面而来。

有同事尝试理解廖细雄在干什么,琢磨了半天,想到一个说法:细雄在织网。廖细雄把这个说法转述给我听,又说,“对,我是用我自己的线把各种东西连起来,把要断掉的连起来。我是那种人:一件事情一旦有人做又能做好,就可以完全不关注它,但这个地方一旦没有人,我就会立马补位,非常快地去完成它。”

这事积极地说叫热心肠乐于助人眼里有活,搁在另一个语境里,就是另一层意思。廖细雄遇到什么样的语境,全看她当时在干什么,但不管她干什么,她都一样的不管不顾,做了再说。事后她自己总结,很多东西最后变成人生积累,你终将做事的时候总能派上用场。

廖细雄 1982 年生在湖南娄底,去北京服装学院上了大学,本来要学艺术,后来学了自己也很莫名的自动化。读了研,读研的时候在一家钢材公司实习,工作认真,把学习也撂下了。后来工作,在一个服务代理公司,遇到一个“三不管”老板,管得粗但支持多,全力以赴的性格得到充分发挥,一做就是十年。

但是在这十年的末尾,廖细雄开始重新调整自己的人生的方向。她想去做公益和教育。她用了三年的时间做准备——考虑到她工作的忙碌程度,这准备应该也进行得不那么轻松。有一些是财务上的,过往的独立生活还得继续下去,还要给家里寄钱;有一些是精神上的,她和家人朋友乃至老板反复沟通自己的意愿,希望得到某种支持,至少试图避免某种“战争”;还有一些可遇不可求的机缘,就是她得找到自己想去的地方。

这个机缘在 2017 年 10 月出现了,当时她已经辞职。一个叫“微澜图书馆”的公益项目对外招募工作人员。这其实是一个叫做“新公民计划”公益项目的行动之一,后者的创办者致力于服务流动工人,早在 2007 年北京奥运前夕就筹资办学,邀请公立学校老师来交流,以便让流动工人家庭得以在北京这样的地方安置下来。不过到了 2016 年,外部环境变化,“新公民计划”需要转型,大家在思考如何行动的时候,就有了“微澜图书馆”这个项目。如今你登陆微澜社区网站,可以看到遍布全国的密密麻麻的社区图书馆,还有各个志愿者上传的工作日志。在廖细雄看到招募的时候,三个社区图书馆已经建立,不过她当时对于工作时间有点顾虑,最终在 11 月底第二次招募的时候报了名,在微澜北京 5 馆工作。5 馆一直坚持到了 2022 年 6 月,最终因为所在学校拆除而被迫搬迁。

正如她的工作方式,廖细雄的工作项目巨细靡遗,尽管现在已经分出去很多,还是涉及到各种各样的传播和沟通。不过这些工作都有一个核心,就是书。应该看什么,应该怎么买,有了应该怎么管理。“微澜”从一开始就有透明的内部沟通机制,包括志愿者来图书馆的通勤时间要不要算在服务时间之内这种问题,都会在一个叫做“联席会议”的组织里讨论。参与者有每个馆的馆长、核心馆员两名,还有一些负责其他事务的同事。廖细雄很喜欢这个工作机制,这是她想要的平等和透明。

从某个角度说,廖细雄是个理想主义者。她为自己认可的事情付出尽可能多的时间。在她不同的成长阶段,她认可的事情也不尽相同。

廖细雄的人生转变要从央视主持人芮成钢 2014 年入狱算起。她喜欢、信任芮成钢,追随他的书和活动。“他会说澳大利亚总统是他朋友”,“这种平等性很激励我,因为我自己是不太有等级观念的”。芮成钢一夜之间出事,廖细雄备受打击,但因为一篇相关的文章知道了作者许知远,又从许知远知道了单向街,继而了解了刘瑜,《东方历史评论》以及(之前读过但并没深究的)汉娜·阿伦特。

这一串了解让廖细雄进入了“疯狂看书”的时间。她买了刘瑜在《观念的水位》里提到的所有可以买到的中文书,从 2015 年 9 月开始,每个周末都去参加《东方历史评论》各种沙龙,一直到 2017 年他们慢慢停办为止。

而在大学的时候,廖细雄做过安利,因为后者宣传的“人格尊严和自由”很打动她。她强调说,当时有很多社会成功人士都会进入她所在的社群,“每天都会受到激励,关于怎样成为一个更有尊严的人,更平等的人,所以当时把学业也荒废了,很多老师都成了我的客户”。“其实我觉得我有很疯狂的一面,那时候可以做很多事,坐一下公交车就会认识陌生人。”但后来,廖细雄发现社群变大了,进来了“一部分只是为了挣钱的人”,于是“马上跌入另外一个极端”。她不再做安利了。

廖细雄的全力以赴,全看热情的出口指向哪里。

2014 年是对廖细雄很重要的年份,不仅是新知识、新偶像的涌入,还有“对国家封闭的担忧”。她对芮成钢的消失耿耿于怀,想起自己高中的时候,中国驻南斯拉夫大使馆被炸,她写了一篇日记,认为政府应该让民众自由讨论这件事,“应该有这样的训练,这样他们碰到大的事情的时候可以自己判断是非,就不会有大的混乱”。

她认为自己后来从事公益和教育的原因,就出于类似“改良土壤”的目的。“我们国家没有创造那种环境,还是什么事情都瞒着你,就像家长一样,越瞒着小孩,小孩遇到问题就越不知道怎么处理。”

这种“家长-小孩”式的比喻套在政府和民众身上其实并不合适,但我大概明白廖细雄的意思。她有自己很在意的东西,其中包括独立、尊重和透明。在类似的环境里,她的行动力就可以得到发挥,而她在行动的时候,也会把这些作为行事标准。

2022 年,廖细雄服务的微澜北京 5 馆被迫搬迁,她也处于极不稳定的日常之中。疫情管控导致她无法正常去北京工作,还得连续不断做核酸。

“我住香河这边,这是河北,然后我窗外是天津,三公里外是北京。所以我的手机信号一直是北京、天津和河北漫游的。我每天都在收到消息,收到弹窗,反正哪里都不能去。我应该在 8 月去了一趟北京,然后就一直进不了城,也去不了学校服务,少数几个开的馆我也去不了。到了 9 月,我们应该是参加北京图书市集,已经约好了一些好几年没有见面的伙伴,还有作者来签售,都安排好了,我就坚持一两个星期每天投诉,终于把自己的行程码弹窗取消了。然后我高兴了一个晚上都不到,第二天早上,又跳出来了,就在我即将出门的时候。”

“我没崩溃,我很冷静,但我心里非常愤怒。我即便愤怒也很冷静。然后我脑子里冒出来一个声音,为什么我要等到别人允许我才行动,我为什么不能在小区里就开始做事。”

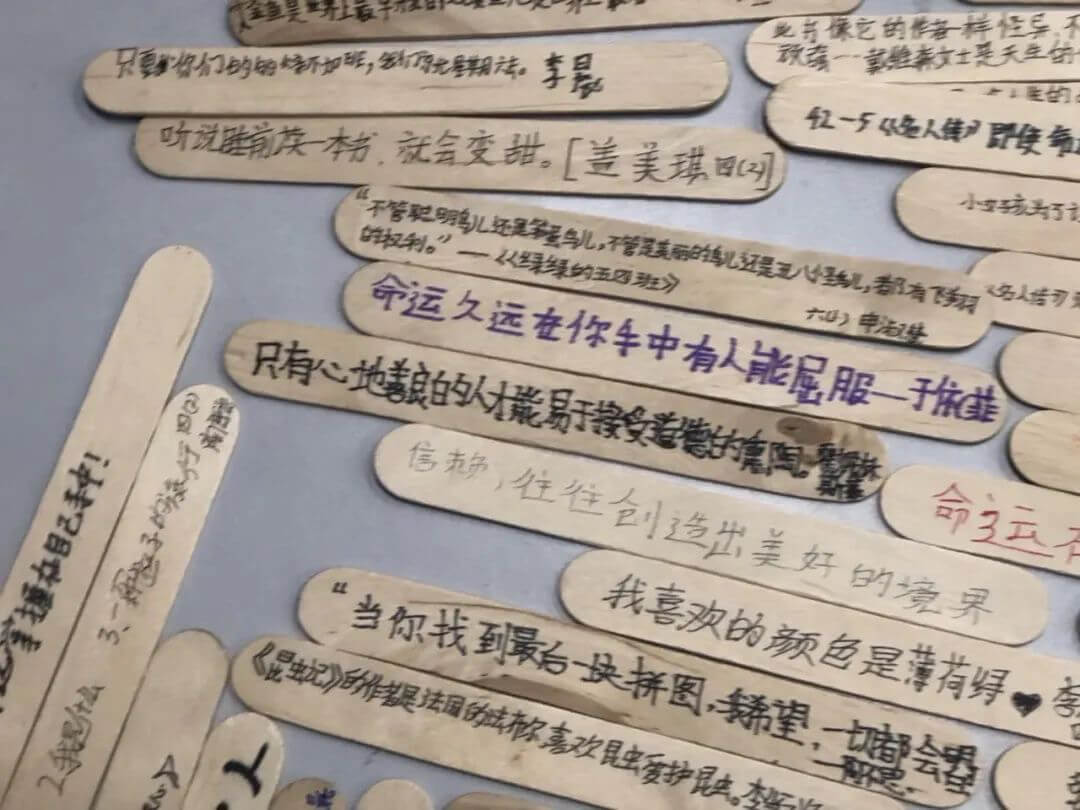

廖细雄解释说,她平时日常就会买很多童书,如果觉得合适就会捐到微澜的图书馆里。那段时间,她无法值班,买的书也只能放在家里,就这么积攒了一两百本。于是她就拉着一辆小车——后来用了两个月就坏掉了——拿纸箱装了书,塞进两条床单,直接在小区地上一铺,开了书摊。

在 Jack 邀请廖细雄来接力的时候,我读过她在小区摆书摊的访问故事。她主动向小区住户介绍这是图书馆的书,可以借阅,在家长说孩子太小没办法看书的时候,就示范如何给小朋友朗读绘本。那个时候廖细雄和微澜北京 5 馆的理事商量,借用后者的借阅系统,把她自己买的书录入到馆藏图书里,这样小区的住户就可以用系统借书。

和廖细雄聊天之后,才知道即便是小区摆书摊这样的事情,其实也涉及到很多人情世故和做事规则。

“其实在摆书摊的时候,你就会知道很多妈妈和孩子都太需要支持了。”“妈妈们需要离开妈妈的身份,有一个喘息的地方,有一个公共的空间,可以闲聊或者不闲聊都可以,她只是来待一待,不要处理家务事,就很放松。”

书摊摆出来,廖细雄发现自己无意之中创造了一个公共空间。天气渐冷的时候,她从小区挪到地下室,每天晚上从 7 点摆到 10 点。就这样两三个小时,甚至是临收摊前半小时,会有人来诉说自己的生活经历。后来有的时候她走在路上,会有来过书摊的妈妈抓住她“诉苦”——隔着口罩廖细雄根本没有认出来对方是谁——讲的都是婆媳家事。这是她做公共图书馆/书摊没有想到的状况。

这样的公共空间让人安慰,不仅是小区里的人,还有廖细雄线上的朋友。“一些比较紧密的伙伴,在那两年都很抑郁,所以我会在那段时间发每天出摊的朋友圈。”

“我后来开图书馆的时候,我也跟图书馆给我提供场地的幼儿园老师讲,我说要让图书馆长久的开下去,就得居民之间避免互相猜测和猜疑。所有的内容细节都公开,给大家一个安全的环境。”

廖细雄解释说,会有人问她,为什么要做这件事情,钱从哪里来,是不是以及怎么不为自己谋利益。在她希望读者留下的时候,她会当面回答所有类似的问题,包括为什么要做公益,做了几年,现在是工作人员的身份,有工资(其他志愿者没有工资),也包括最近买书的钱来自图书馆的资助,如此等等……

廖细雄所在的小区有 10 栋楼,住户身份各有不同,大部分都是在本地打工,也有在北京的上班族,也有北京退休的,市里房子出租了,自己住在这里。疫情期间的书摊已经变成了独立的分馆,每个月会有一百二三十个孩子和家长到馆,和廖细雄见至少一次以上的面。她在摆摊的时候有个细节让我记忆深刻,如果一个家长带着两个孩子出现,年龄较小的孩子没有被关照到阅读需求,廖细雄就会单独问这个小孩,你希望和哥哥/姐姐看同一本书,还是希望自己选一本呀?她能做到这样的细致。

最初的时候,她希望图书摊可以有居民共建,后来她发现这个过程没有那么容易,捐书的家庭渐渐多了起来,捐款的倒是还不多。还有一些借阅者,借了喜欢的书可能长时间都不归还。在这种情况下,廖细雄也不能直接批评,但有需要有所回应。又比如大家成立了借阅群,但基本只有事务性的对话,并没有公开讨论,反倒是线下的场合,会有关于二胎家庭教育,或者是女性议题的探讨。

廖细雄说,和书有关的公共讨论很少发生,真正关心公共议题还愿意付出时间的,或者行动的同样很少。但她觉得,有一些改变是会有的,哪怕是一个只想要占有东西的人开始关心一些他人的利益,开始产生一些羞耻心反省自己不能占用公物,就已经是好的变化。

“这种进步需要在很多人之间发生,社会才会发生真的变革。”

Q:你最近遇到了什么有趣的事情?

A:有一个小朋友,三年级,他每次来都会问,馆长你今天给我推荐什么书?我说昨天的阿姨没有给你推荐吗?他说也有,但是我想听你推荐。上个星期我推荐的书《9 个哲学家给孩子写的幸福课》,漫画版,但其实内容还蛮难的,三本书里头他选择了这一本……有一次这个小朋友在讨论问题的时候发言,里面有一部分是关于他妈妈的,他说,我妈妈以前要做一个伟大的人,这个伟大,那个伟大的,她现在不也就是一个普普通通的程序员?……我之前知道他一直阅读很好,我也给他推荐,但是我从来没有了解过他的家庭是什么样。

Q:你最近想解决什么问题?

A:最近在做数据报告,看怎么通过数据来了解自己的运营。比如很多时候,大家都会觉得“我要买很多书”,“我平均馆藏要达到多少”,但我可能会更希望大家去关注你服务的孩子有多少,他借阅有多少,潜在的读者是谁,然后通过这种去挖掘,再购买图书馆的新书。这样就会有一个有效循环,而不是停留在有和没有的焦虑上面。

Q:你想推荐谁接力?

A:岑锦苗,她是阳江人,大概 2016 年的时候,我在广州待了 20 多天,参加了一个公益组织的教育活动,她当时说了一句话特别打动我,大概意思就是说,虽然这个社会有那么多令人失望的地方,但是还是很可爱的、值得努力的,只要努力还是会有改善。我当时一下就击中我了。

欢迎你带着好奇心阅读小鸟文学

小鸟文学是个独立 App,它的表达在不停变化,认识它的人都有不同的机缘。此前你可能会从各种短篇小说、长篇访谈,人类学田野笔记或者和它的前身《好奇心日报》的联系认识到它,如今它还在持续作出调整。不过它的价值观一以贯之:和我们所处的世界保持距离,与此同时又不会袖手旁观。

你可以在这里找到我们:应用商店搜索“小鸟文学”,安卓手机也可以通过官方网站下载 APK

联系我们:[email protected] 或新浪微博、豆瓣 @小鸟文学