書評•評書|翟理斯談清末女性地位

《Historic China, and Other Sketches》出版於1882年,是翟理斯對中國世情百態的一個描畫。全書從您能想到的各個方面介紹了外交官翟理斯眼中的晚清中國景象,從牙醫到過年過節,從女性地位到公會當舖,不勝枚舉。從前,我寫過翟理斯對於晚清中國殺嬰傳統較公允的討論,今天,偶然看到他在此書中對於晚清中國女性地位的討論,覺得值得在這裡整理一下。

閨閣中的「知」與「不知」

「女性地位」(The Position of Women)一章的最後兩句是這樣的👇

“One of the happiest moments a Chinese woman knows, is when the family circle gathers round husband, brother, or it may be son, and listens with rapt attention and wondering credulity to a favourite chapter from the "Dream of the Red Chamber." She believes it every word, and wanders about these realms of fiction with as much confidence as was ever placed by western child in the marvellous stories of the "Arabian Nights.”

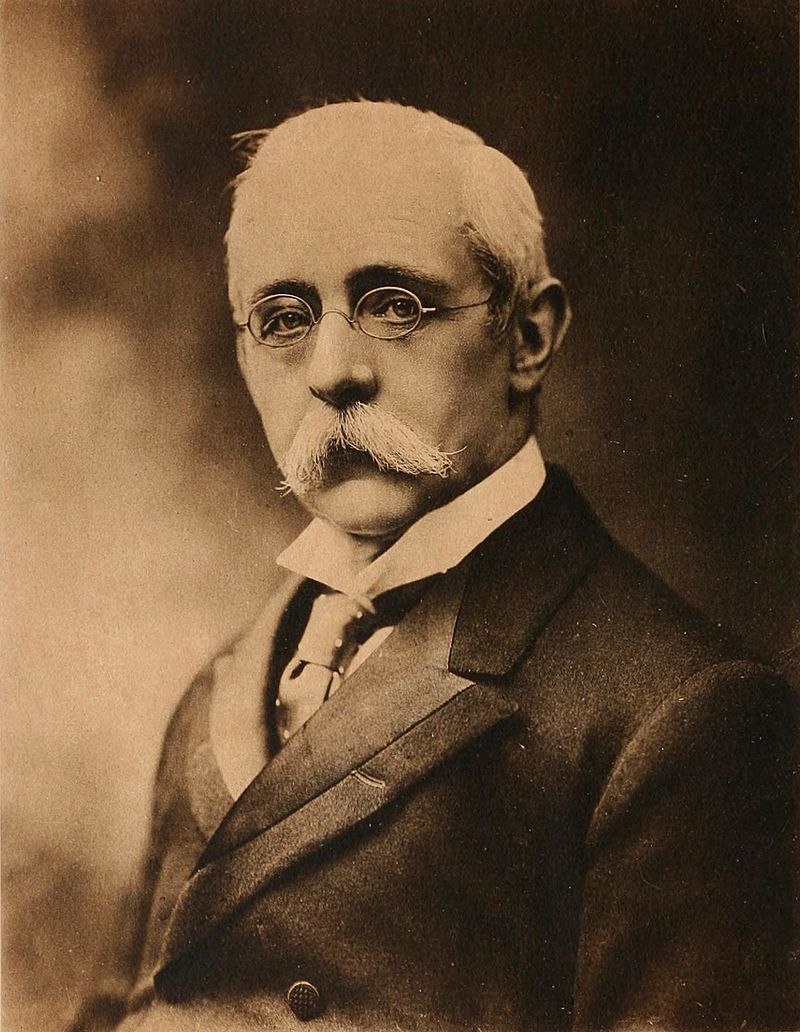

——《Historic China, and other sketches》Herbert Allen Giles

所以,討論完中國女性的總體地位之後,翟理斯說,中國女性所知道的最快樂的時刻就是當全家男女老少圍坐,聚精會神地聽《紅樓夢》中的章回故事。翟理斯覺得,那個聽故事的中國女人一定相信故事裡的每一個字,並將這種對於故事的沈醉與聽《一千零一夜》的西方小孩兒相比。

翟理斯給出這樣的比擬是有他的原因的。在「女性地位」中,他是通過社會階層的分別來談晚清中國女性的地位的。當談到富裕家庭的女性時,翟理斯觀察到,

She is represented as a mere ornament, or a soulless, listless machine—something on which the sensual eye of her opium-smoking lord may rest with pleasure while she prepares the fumes which will waft him to another hour or so of tipsy forgetfulness. She knows nothing, she is taught nothing, never leaves the house, never sees friends, or hears the news; she is, consequently, devoid of the slightest intellectual effort, and no more a companion to her husband than the stone dog at his front gate.

所以,富裕家庭的中國女性就好似一個裝飾、擺設,是閨房中丈夫的附屬品,而這些被剝去了智識的女性自然可以跟西方聽《一千零一夜》故事的小朋友相比了——她們並沒有被當作獨立的個體看待。

在重男輕女的社會中,「女子無才便是德」就是翟理斯筆下的「她什麼都不知道,她也什麼都沒有學過」。這樣的女性跟門口的石獅子差不多呢。

將人比做物,大多數情況下是很讓我不舒服的。至少,這是對於一個人的人性的極度壓縮,縮到完全不存在,成了物件。有時候,我覺得這種比擬就好像是一種最深切的失望,對人類好奇心、探索求知慾望的徹底泯滅的絕望嘆息。不得不說,人與人之間從交流中汲取養份,又不斷地在交流中受到傷害,真彷彿是個出生後就要面對的悖論,誰都逃不掉。女性,被關在閨房中,是福還是禍呢?

然而,對於社會底層的窮人家的女性而言,翟理斯持的態度卻不太一樣。對於貧苦人家的女性,翟理斯則提到了中國大家庭之間相互「提攜」和幫助的傳統文化。也因此,翟理斯說,晚清真正在大街上流浪、無家可歸的人比歐洲少很多,而同等社會階層中的女性也相應地過得比歐洲「姐妹們」要好。

再談中國的「女嬰問題」

之前也寫過,翟理斯對於很多「外國人」記錄的中國重男輕女和殺女嬰的傳統嗤之以鼻,在「Female Children」一章中,他將這種誤解稱之為「trashing」,很嚴重的一個詞了。在《中國速寫》這本書中,翟理斯再次表示,並不是所有的中國父母都這樣極端,都會殺死女嬰,還是有很大一部分的中國父母對於女嬰的降生感到快樂的。除了不會像男嬰誕生給親朋好友發紅雞蛋以外,父母依舊會高興並依照傳統在第三天給女嬰起乳名,並用一粒煮過的米粒在女嬰耳垂上揉,通過摩擦讓耳垂麻木之後用穿有沾過油的線繩的針為女嬰穿耳洞。

其實我在這方面還是比較贊同翟理斯的公允看法的。關於能夠做出殺女嬰行為的父母,我並不否認,肯定是有,晚清到現在,一直都有,是文化,甚至是一個很大地區的文化產生的後果,但是如果推而廣之涉及所有的父母,則不成立。

不過,有時候也有點佩服翟理斯的自信,畢竟晚清中國也算是很大的地方,四散各地的每一個外國人看到的、經歷的都大不相同,自然,所記錄的也都不一樣。翟理斯倒是更堅決地維護自己的觀點,從「女性地位」一章開始就以「誤解」來概括其他人的觀點,甚至「trashing」,或許有點過火。只不過,他還是從未否認過,只是對於紀錄中殺嬰或者女性地位的問題提出了自己的看法,並覺得其他人可能並沒有完全理解,怎麼說呢,在我看來,依舊能夠歸於「公允」之列。

在我眼中,翟理斯有點像中國的馬克·吐溫,他的文字詼諧幽默,漫遊中國,對中國瞭解深入,我喜歡讀他的小案,看他筆下的晚清風土人情,那些故事總讓我想起馬克·吐溫的歐洲遊記。當然,翟理斯並沒有像馬克·吐溫嘲笑德語一樣地嘲笑中文,相反,他學習了中文,對漢語語言有著深入的研究,甚至他發明的拼音系統至今仍然有沿用。

日後,我依舊會持續記錄翟理斯筆下的晚清中國和有意思的小案。☺️

桃花潭水深千尺,不及讀者送我情♥️♥️♥️

- 来自作者

- 相关推荐