22年终了,我们讨论失去

作者:胶泥、虾、沉吟、芥芥子

编辑:芥芥子

引言

2022年结束了,可以记起来你失去了什么吗?

无论接受或抗拒,艰难的公元2022年已经过去,清零的日期是一切从头开始的积极暗示。但在仔细回顾过去这一年的时候,不免发现,这辛苦的一年中我们比想象中失去了更多珍视之物。

从私人角度开始,胶泥失去了信任感,取而代之的是失序,感受到了更多幻觉的破灭,这也带来了何为正常生活的思考;虾失去了对陌生人的善意,也失去了使用过很久的社交账号,这种冲击也使他开始怀疑自己抵抗审查的能力;对沉吟来说,电影是重要的,而在过去的一年里,隐匿不见的不仅是某一部影片或者电影行业,还有更多关于电影的一切都受损了;芥芥子细数了宏观世界里我们失去的更多事物,我们是否准备好了直面更困窘更惨痛的现实?

我们在2022年结束之时,讨论并记录下来,那些在过去一年中,所失去的东西——希望这些记录,能有助我们每个人探索何为更好更良善的生活,也帮助我们在2023年未来的日子里,尝试重建自己的生活。

胶泥

计年法在仓促中结束了2022年,这是人们会说起的一年——

对于没有固定写日记的人来说,要面对年终的整理总是难事一件,北岛经常在年底被引述,用来描述一种切割时间后恍然的惊奇:“挂在鹿角上的钟停了,生活是一次机会,仅仅一次,谁校对时间,谁就会突然老去”。

但不论怎么说,年终总结是一个很好践行“直面”这一动词的机会,直面如此惨烈的,哀恸我们作为幸存者所有失去的,不遗忘也不原谅我们应当铭记的。

我失去了一种对信任的想象,而信任的缺位滋生的是怀疑。前几周我刚回成都,那天刮起了很大的风,吹跑两件T恤掉下楼,卡在离地估摸九米十米的树丛中。

找了物业帮忙,一位穿ugg的女士过来了,很郑重其事对待冬天的样子,她拿来了竹竿,够不着。我们三个人在树下仰头站着,遥远地看鸟群在T恤旁边跳跃了很久,小而啸叫的飞禽在其中穿行。

这原本可能是一种和陌生人共享静谧的时刻吧,但我实在忍不住想象,想象这位物业员工在风控期的生活,她是会那个在门上贴封条的人吗?她会是呵斥外卖员的人吗?她那时也像现在这样乐意帮助我吗?

我也很想信任陌生人,即使是恐吓和匮乏的威胁旷日持久,如此切肤,曾深入我的喉咙、双足和胃袋里时,但我做不到,可能也不再做得到。

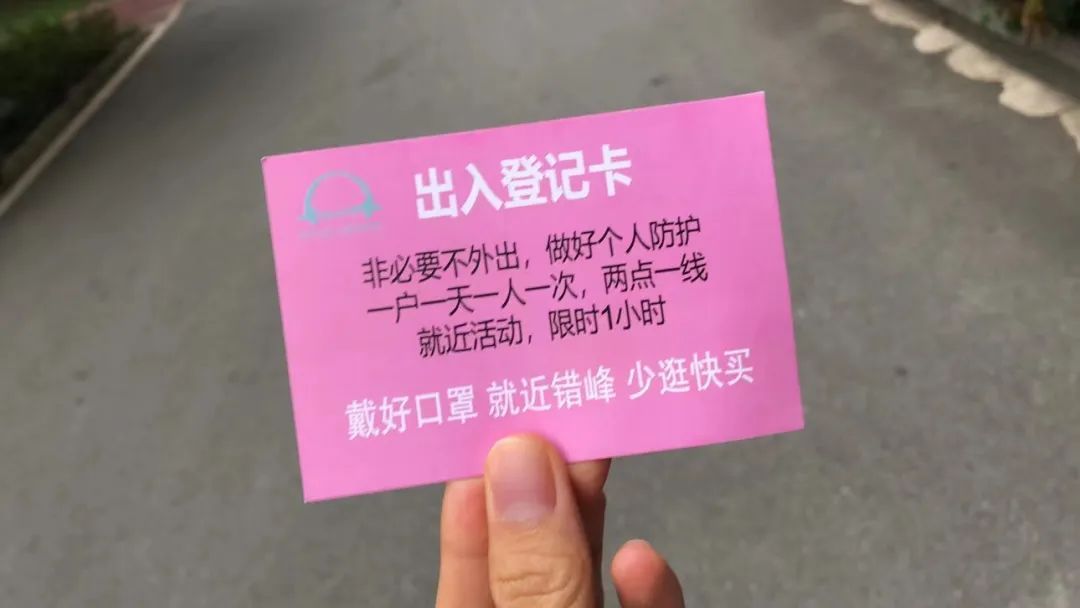

这种恐慌空穴来风,这一年的大部分时间里我生活在成都,但其中有将近一个月的时间我过着一种被迫静默的生活,仅仅在家里活动,精打细算每天的饮食,为基本的温饱而提心吊胆,和所有恐慌的人挤在一起抢购了马铃薯、猪肉、洋葱、卷心菜和其他对于存活所“必要”的粮食,每天虚掷时间和其他人排长队撩喉咙,等待赐予一个绿色的合格证。除此之外的一切生活都被视为“非必要不”的次要,包括且不仅限于散步、烹饪东南亚料理、走路歌唱、乘坐交通工具出门看朋友等等。用现代生活的幻觉换不确定性。

有人比我禁足了更久失去了更多,在上海,更多人被迫承受荒谬而错过了整个春天和初夏,有人无缘无故地死,在转运途中或者一次本以为平常的飞行,有人死而有因,恐惧、饥饿、疾病或者只是疼痛难忍。有更多的人草率地死去了,现在是2022年的最后一天,这个上午我在小区里曾听闻四次救护车长长的哀鸣。

我还失去了想象何为正常生活的能力。“和原来一样正常”很显然是不够了,当“原本的正常”正是滋养当下疯狂的温床时,我们要如何再去想象和创建一个新的文明世界会是新的命题。从很多公共面向的讨论而言,2022也充斥着各种令人失望的事件,已经不仅仅停留在隐喻层面,有时候事件糟糕得就是陨落本身。而那些承诺,千禧年之初承诺过的全球化和多元并没有实现,免于匮乏的自由还屡屡陷落。不过这种全球化的承诺落空或许也是一个错觉,毕竟国人没再那么急于证明自己了,至少不像2020年初那边急于展示自己的作业,对于全球化发展或者经济正处于一个失语的状态。

并非只在民族自豪感上失语,我们每个人都失去了自己的声音,也失去了交流的机会。失去网友,赛博空间进一步逼仄,我们很多人的网络账号被炸号了,也与很多人失联,成为一个“没有历史的人”,一片白茫茫的404是2022年最后留下的东西吗?

没有电影,也没有更可见的公共讨论,除此之外大家的生活里好像只剩下了一个话题,只关于如何在封控中活下去。而在大转弯之夜,我也没能快乐起来,有很多疑惑产生比如,我们真的还能回到“正常”的生活里吗?快乐还有机会不蒙尘吗?当想起那些所有在2022年因为疯控而枉死、而伤、而受愚弄、而匮乏的人,那几乎是我们所有人时?我们还有机会重建友谊吗?当那些隔阂、立场、观点阻隔在我们之间以至于有时候你否认我的痛苦时?

有朋友被带走了,希望ta平安。

在这一年里我们经历更多极端事件,经历了更多失去,以至于有时候会令人反思是否拥有这些便利和这样“正常”是一些特权或是一些弥足珍贵的小事。春天时,我住的楼下有一棵梨树,它开出了很盛大的花朵,华丽持续了几天,与此同时远东传来了俄罗斯入侵乌克兰的消息。这一年的夏天极端的热,川渝缺水导致了大面积的停电,很多人的生活挣扎在高温的炙烤中,不知道未来极端天气会不会成为新的常态。

虾

我失去了社交账号和抵抗审查的能力。

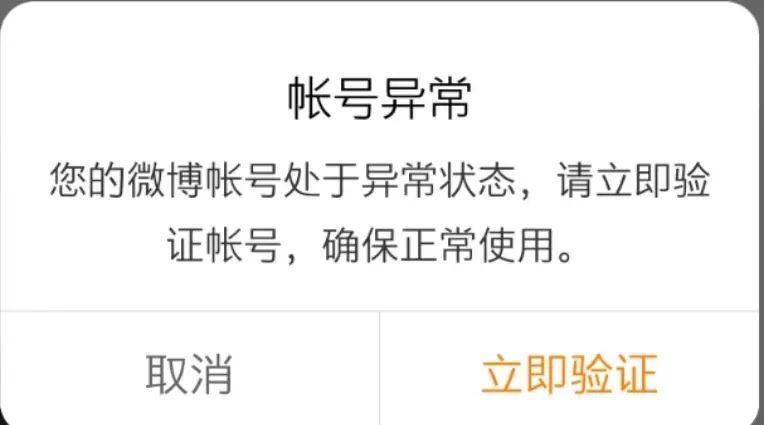

在上海的封城风暴里,有许多求助出现在我的信息流里。我一如既往地转发,就像我从13年注册微博起一直做的那样,而后在某天起床我使用九年的账号就变成了一具赛博幽灵。

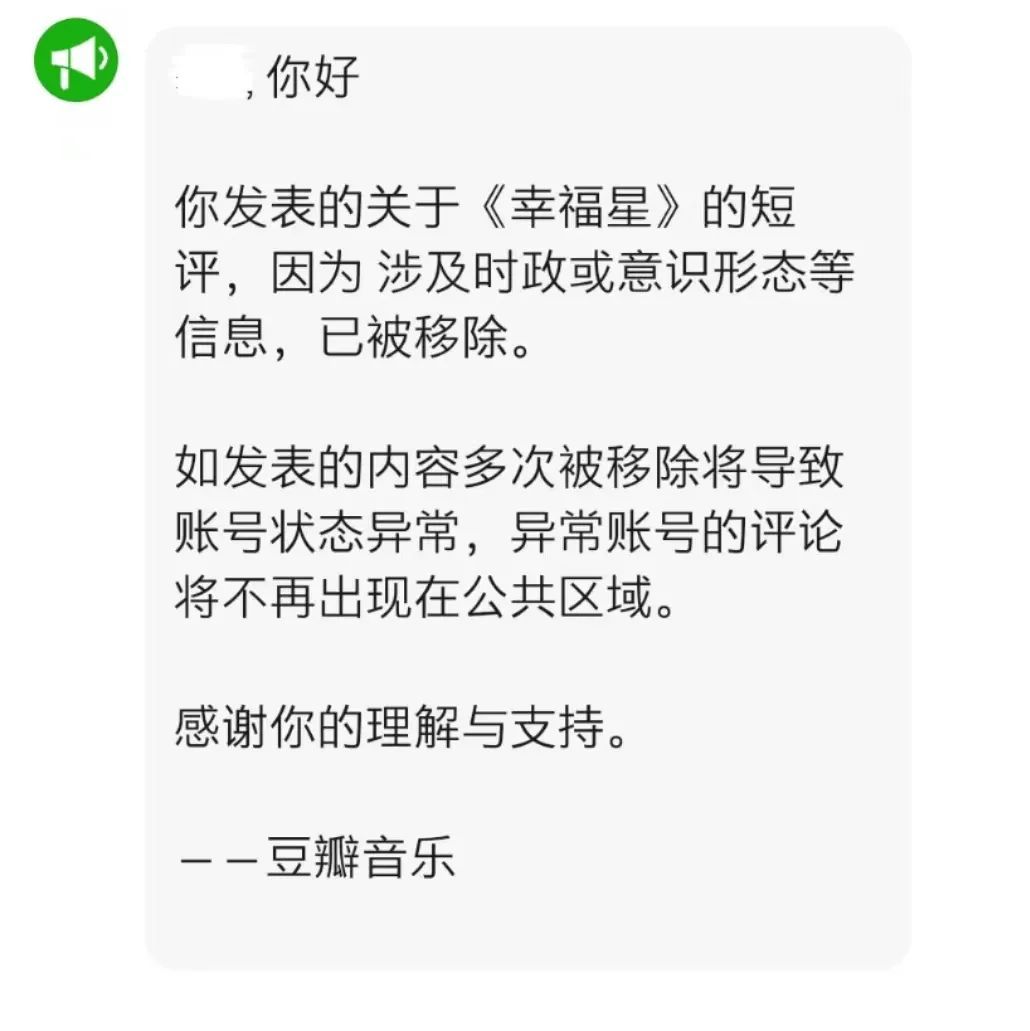

这几年我已经养成了一个习惯,在国内的公共平台上表达前我总会进行一次自我审查。而即便如此,我也想不出来自己究竟是哪一条消息逾越了他们水涨船高的红线。昨天我听完一张新专辑,在豆瓣标记下称赞歌手性感的短评,而后豆瓣官方给我发来私信,因为我的评论涉及“时政或意识形态”而予以删除。我感到荒谬,继而发现自己甚至没有任何对抗这种审查的力量。

在互联网上作为数据的我,与在物理世界里作为肉身存在的我,哪个更自由?在过去我们似乎对赛博世界寄予了过多它无法承载的关于自由的期待,但我也从未设想过滑坡会如此巨大:我在现实世界中并不害怕说出的话会遭到各个平台的围堵;比起真正与病患的接触,在数据后台判定中的“时空交集”更让人感到恐怖;物理跨越国境线是一项公民权利,而数据的流窜是一种罪行。过去一年里,我们在城市间的物理流动囿于一张未受病毒入侵的保质证明,通过让渡自己身体到巨大的监管体系中换来了有限的自由。但我们的账号,我们在虚拟空间中延伸的人格在让渡出自己的全部之后,换来的只有更加严苛的审查。

我在回看自己九年来说的几万条废话的时候确实感到了一种“往事不可追”的恍惚,原来我也曾经这样看问题,原来我现在认定的理所当然的事在当时的我(或当时的社会环境下)是值得讨论的。我翻着自己的关注列表,纠结着新的账号是否要把他们找回:我们之间的关联并不强,可能缘起只是一次手滑的关注,在若干次看到对方发布的消息中只有一两次我们会选择互动。现在许多平台的社交属性大多是这样,我们允许一个并不熟悉的人进入自己的生活,大多是因为两者之间共享某些兴趣或者朴素的观点。在默认情况下我们会觉得这是“安全”的,但当这种关系被炸号之类的突发事件下被打断时,即使在技术层面上重新建立这种连接并不困难,不过是再点击一次关注按钮,我们却很难坦然地把这种“非必要”的情感连接重新纳入自己的生活。这种社交关系所具有的脆弱易逝的、来去自由的、互不纠缠的特征,也许是我们能够在与陌生人交流中保持安全感的原因所在;而当我试图找回并加强这种关系的时候,便在打破这种共识。我最终只好选择放弃。

我也失去了对陌生人的善意。

过去一年里,指数级增长的核酸次数与封控时间对我的生活造成了相当严重的困扰,糟糕的情绪继而迁移到了这些措施的执行者(而他们甚至可能也是这些措施的受害者)身上。我会将自己在互联网上看到的负面形象与我身边的物业人员联系起来,他们在面对居民质疑时候的木然和疑惑是他们作为帮凶的确凿证据,他们限制我自由的手段一定是他们自作主张的加码。但当大转弯过后,我告诉那个曾经在凌晨把我拦下要求我去三公里外的医院做核酸的宿管阿姨学校里出现了病例,要她加强防护的时候,她一直对我表示感谢,我才感觉也许这才是我们之间该有的关系。假想周遭对我保持恶意,是在例外状态里我选择的自保方法,而随着这种状态的结束,我也应该重新去找回自己对陌生人的善意。

沉吟

大学开始我从喜欢看电影到开始接触迷影文化,因此就从我所经历的学校电影社团的被“静默”,与所观察到的电影行业的整体遭遇,谈谈我、我们具体失去了什么,这具体的失去又指向了我们在失去什么。

从事实上说,我的大学电影社团被有司、被学校宣传部门介入审查,进入如今无法以官方名义,而只能以半地下形式存在的境地,源头是我推荐放映的一部纪录片——讲述十年前一个小村镇的权利抗争与有斗志的人们最终被分化瓦解的一段事实(被有司视为反动)。但是社团里的许多朋友都在说,其实都知道,这样的环境下,早晚会有这样一天,甚至惊讶我们曾经能存在那么久。也的确,这半年来,我们陆续目送数个院校的电影相关社团宣布关闭,或被学校强行干涉。

我不知道该怎样概括经由这个事件——数次与相关管理部门对峙、交涉,数次以为重燃希望,又数次被堵在不知社团该如何继续的死路,我在失去有相对自主权的电影社团这个具体事物外,在象征意义上失去了什么。自由、独立、先锋?好像这一切我们都心知肚明从未拥有过,只是自以为尚有一隅自留地而已。所以,或许本质上,我所真正失去的,是一直还以为可以有所逃避的自我催眠的空间。再转过头去假装没有看见也没有用了,国家机器的轰鸣声已经盘旋于耳畔,我首度如此清晰地感知到,连“消极自由”都已经在被干涉禁止的范围之内。我想这也许不完全是坏事,至少意识到会让人更多准备而更少天真,但我不得不承认我的情绪在比以外更往的时候,被一种在外人看来近乎被迫害妄想的仓惶与不确定感占据了。

从更宏观的角度,来看电影这个行业,则在疫情与主旋律政策任务夹击下,能清晰地看到这个行业快速下坠的痕迹,与必将继续下坠的趋势。疫情导致的电影院的不断关闭,已经让观影这一在一代人看来是日常娱乐的项目,失去了这一属性。不知道放开恢复后,将观影作为日常娱乐一种的习惯能否逐渐恢复,但我总体上持悲观态度,原因之一是多年养成的习惯一旦断掉,就并不容易恢复,之二则是波米已详述的,电影创作已经不再是艺术或商业导向,而是政治任务导向,不是创作被干涉,而是规定好要制作出怎样的产品。而过往有了龙标即过审的年代也一去不返,舆论、曝光度过高,或者说不清道不明的原因,都可以让已经过审、定档,甚至公开放映一段时间的电影销声匿迹(参照《隐入尘烟》),这种极大的不确定性、制度的失效,让权力的傲慢如此赤裸地展现在我们面前。——说得再露骨一点,那个当局用经济腾飞换取统治合法性的时代已经一去不返了!如今,存在即统治,合法性无需论证,因为拳头够硬。

芥芥子

我来回忆和叙说一些我们在2022年失去的。

我们在年初失去了和平的幻象。

2月24日开始的乌克兰战争,已不知不觉绵延了一年。

纷飞的战火打碎了冷战后30年的和平幻象,打破了人类进步的虚假事实。乔姆斯基说“乐观而不绝望”,相信人类一定可以扭转历史之轮,避免危机,然而事实是帝国的野心和民族的迷梦一次又一次将人们拖进坑里。

对我们所有远在他乡的人来说,乌克兰的战事不是遥远的实况连续剧,不是电影,不是观众的感官消费品,它是活生生的人被帝国的车轮碾过,是历史的悲剧,也可能是未来的预演。

唯一幸运的是,在过去一年里,侵略者速通的幻想破灭了。

保家卫国的乌克兰人在战争中失去了太多,但战争也带给他们勇气,他们在过去的一年里谱写了壮丽的篇章。

祝他们未来好运。

我们在年末失去了历史的参照。

在12月初,我们迎来了毫无预兆的放开。

突然之间,一切封控的阻碍都撤除了,毫无预兆的政策巨变,一如这三年的防控一样令人不可思议。

我们的今天究竟会走向何方?没有任何参照,一切都太过戏剧性。荒诞成为了每日历史新的主弦律,在此处,时代的变化太快了。

我们失去了许多的空间。

防疫的日子里,仿佛有一张无形的罗网,让人寸步难行。

奥密克戎潜滋暗长的传播力防不胜防,22年也许是大疫三年里防控最严格的一年。当出国不再成为可能,当出省也要犹豫再三,空间不在和自由与流动连系起来,隔离与禁闭成了空间新的属性。然后是出市的重重关卡,出小区的道道门禁,万事俱备,最后就是足不出户的漫长日子。绳子在一点点收紧,空间在一点点缩小,我们被关在了名为“家”的监狱里,我们被关在了名为“学校”的监狱里,我们被关在了名为“方舱”的监狱里。

物理空间的幽闭,也带来了心灵的收缩。想象世界的方式,也在跟着发生变化。

当自由在年末终于好像重新回来,改变已经发生过,失去无可挽回,改变连同着失去,被一起埋葬在了2022年的混凝土下。

当门重新打开,走向远方,不要回头。

我们失去了宝贵的时间。

时间在个体和宏观的层次都被失去。

在个体的层次,于防控的大棋之下,22年我们有太多最终放弃的计划。

当时间也由于时不时的封控被切割成一段段碎片,所有的一切又回归到了一种不确定之中。正如线下上课推迟了又推迟,雅思考试取消了又取消,计划总是赶不上变化,想做的事情永远也做不完,看不见潮水,却时刻如逆水行舟,每个人似乎都过得劳累疲惫,活的像卡夫卡一样,“我什么事都没干成,因为我没有时间,而且我的内心感到紧迫……我还要忍受很久吗?忍受他有什么目的吗?我究竟会不会有时间呢?“

而在宏观的层次,三年防控,一招放开,但节约出来的时间,我们却并没有做得更多。上亿的资金流向了核酸、方舱,却没有花在医疗器械、药品上。

药品短缺、医疗资源短缺等各方面的问题,仍然首当其冲地摆在了面前。有人开玩笑地说,这次疫情是真正开始了。所有别人走过的弯路,我们都要重新再走一次,放开之后,仍然步履维艰。

日子过去了,但白过去了。

我们失去了自己的账号。

22年是赛博空间继续收缩的一年,我们失去了我们的账号,也失去了发声的地方。

年初,豆瓣迎来了又一轮新的整改,伴随着前所未有的言论打击力度,和针对海外用户新的实名制要求,一位又一位友邻被消失,被禁言动辄90天,180天起步,更是一不留神可能就直接被封掉,在这一轮年初的整治中,我不幸也中招,旧帐号被永久,新账号随机又喜提半年的禁言。随后,则是蔓延至全网的ip显示,互联网变得更加透明起来。

说话的声音在变少,时间线逐渐稀疏起来。而随着莫须有的删帖,让被塑造和被显示出来的赛博空间变得更加干燥乏味,一条稍微有趣的广播,可能因为转发人数过多,而很快被扼杀掉。

2022年,我们失去着有趣的友邻,失去着多元的言论,失去着公共空间,甚至失去了“自己”——只剩下了一个更加荒芜的赛博世界。

我们失去了表达的语言。

22年,我们在更广泛的程度上被拒绝言说。古老的语言中充满了禁忌,一个又一个的词汇成为了无法言说的。当语言被束缚得越来越深,语言本身的破碎也不可避免,最终,沉默成为了一个无法逃避的选择。

另一方面,新词又以一种前所未有的速度,又侵入了我们的语言与思维。其中最为明显的,则是疫情的新词。全员静止、时空接触、时空伴随、时空交集、呃意返乡、疫苗外溢、电子栅栏、无害化处理、社会面清零、无症状感染、境外输入、外省输入、全程红灯、全员黄码、非必要不离x……新词从另一个方面,缩小着思想的范围。

正因为语言本身是有力量的,所以失去语言,也是失去力量。但另一方面,语言仍然有着一条曲折的生命空间,那就是线下的言说。

多说,多在线下去和朋友言说,多表达,多讲述,多无禁忌的讲述。在未来,让我们通过和朋友的言说来找回失去的语言,让力量重新被酝酿出来。

我们失去了远方的义人。

徐州丰县的事情发生以后,90后网友乌衣和拳妹开车前往当地看望铁链女,在拍摄视频时,手机被抢,俩人前往报案,于2022年2月11日晚被扣留抓捕,罪名寻衅滋事,后迫于舆论压力,徐州于2月18日将俩人释放。获释后的乌衣,曾在微博披露自己在关押期间的遭遇,引起了广泛的关注。

在经历多次骚扰后,3月1日,乌衣再次被带走。7月14日,她的微博账号被彻底封禁,成为又一座赛博坟墓。

天冷了,年末了,她没有回来,也没有消息。

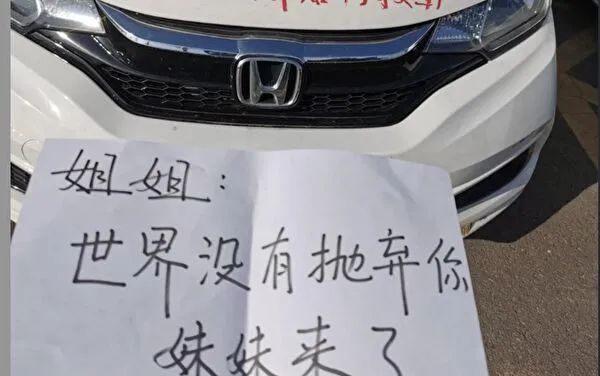

我们也失去了相识的朋友。

12月,解封了。

在大家终于享受到自由的时候,有人正失去着自由。

Ta们怀着对人民的爱走出来。

Ta们是勇敢的。

Ta们在北京,在上海,在广州,也在成都。

Ta们有女生,有非二元,也有男生。

Ta们是年轻人,是未来的希望。

Ta们承担了太多不该承担的,现在还有人没有出来。

快到新的一年了,希望ta们早日归家,早日自由。

我们失去了陪伴我们的宠物。

21年时,已经有不少因为防疫“无害化处理”宠物的案件。21年9月在哈尔滨,三只猫被上门安乐死;11月在四川成都,主人隔离期间,三只猫被打死;11月在江西上饶,主人隔离后柯基被打死……

即使有着各种宠物不会传播新冠的科普,22年,在全国,仍然继续发生着,那些被消杀的宠物,被打死的狗,故事仍然在全国各地出现。

3月2日,防疫人员打死了无症状隔离者的狗,一只名叫雪球的3岁的萨摩耶。

4月6日,上海浦东新区曹路镇星海家园,一名阳性患者被大巴车拉走隔离,其柯基宠物狗被留在小区外,大巴车刚一开走,现场防疫人员就手持铁铲将该宠物狗活活打死。

8月18日,新疆伊宁市怡心苑小区一户居民被隔离,家中3只宠物狗被社区干部扑杀。

10月底,福建莆田,主人密接被拉往方舱隔离,其1岁的边牧被扑杀。

当宠物被粗暴地打死,我们失去的还有文明。

希望悲剧不要再发生。

我们还失去了许多的同胞。

过去的一年里,我们还失去了许多的同胞。

不论上海还是瑞丽,不论天南还是海北。

不论山路上的大巴车,还是西域里的大火。

不论是流产的孕妇,还是猝死的老人。

不论是春夏秋冬在漫长足不出户中去世的人。

不论是突然放开因缺乏准备而去世的人。

不论是四五六七八九十月之声。

我们看见,我们记录,我们记忆。

我们追悼了过去的人,还要发愿:要自己和别人,都纯洁聪明勇猛向上。要除去虚伪的脸谱。要除去世上害己害人的昏迷和强暴。

我们追悼了过去的人,还要发愿:要除去于人生毫无意义的苦痛。要除去制造并赏玩别人苦痛的昏迷和强暴。

我们还要发愿:要人类都受正当的幸福。

一九一八年七月

——鲁迅 《我之节烈观》

*地鸣是一个共创小组,如果你想加入我们,一起尝试关注一些议题,拓展写作的空间,欢迎联系:[email protected]

我们邀请你加入

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!