新西兰游记:飘浮的灵魂落到了大地上

前言:

其实在八月份就写完了澳洲的这篇文章,但一旦写完搁笔,就开始对行文架构和文章里饱含的情绪有了一种莫名其妙的羞耻与愧疚,觉得写得太差以至于“对不起自己的这段经历/内心的感受”——我对我的写作,从一开始的信心十足,到完成时的骄傲,再到重读时的自我怀疑与落寞,已经无法再拥有“客观感受”。我看不清它们的好与坏,是恰如其分还是不合时宜——最近的日子里我总在经历这样的感受。

我太少阅读,太少思考了,把所有的精力都留给了感官感受。因此表达能力的缺失以及社交能力低下,也确实是避无可避的事实,我不该逃避它们。

邮箱里收到了2025IAMCR的报名邀约,我才想起来时间已经过去了这么久。当我时隔几个月重新读起这些文字,我还是一如既往地想念那些日子,想念仍然充满希望的自己,想念朋友们和老师们,它让我在坠入被剥夺了意义感的工作与消耗之余,仍然感受到一些遥远又缥缈的力量。于是我还是决定要把它们发送出来。

非常感激你的阅读。就算这里的读者不算多,但我依然感觉到自己是“被看见”的。也把最真挚的祝福送给你。希望我们都是健康的,自在的。

CW 内容预警:

存在较多(不知道正不正确的)中英混用;多图预警;长文预警

7月5日,在新西兰基督城飞往澳大利亚墨尔本的飞机上决定开始写下这段旅程,我此刻没有了来时的兴奋,也没有离别的悲伤与难以释怀,反倒是觉得整颗心沉甸甸的,把原有的逼仄流水般倒掉,装进了许多光亮又平常的东西。

就像是澳洲冬天的阳光那样,光亮又平常。

从落地基督城时告诉自己“是来休年假的而不是参加什么会议”,就丢掉了几乎所有的包袱。作为学术菜鸟,没能为老师的论文汇报打辅助,最开始我是惶恐的,毕竟所有人都做好了英语汇报的准备,而我连日常英语对话都听得非常吃力,更别说开口讲了。——感谢老师最后做了pre,让我不用当众丢人现眼。

说服自己just enjoy,结结实实享受了七天没有工作也几乎没有线上社交的真空状态,飘浮不安的灵魂落到了大地上,被阳光和干爽的空气接住,被朋友们每天见面聊天喝酒接住,被自由的空气接住。

平静不是想象中幸福的模样,而是一种真正的抽离,与空白。当然也可能是休息不足,但当我的敏感触角全部都回收到我的壳中,我反而久违地体验到如此长时间的空白。不需要借助药物和自我对话,焦虑没有被触发,也安安静静地缩在我的壳里。

01 公共领域

出行的机票本来是和几位研究生朋友一起订的,但由于报销的事情有朋友改签,最后只剩下我和另一位友人一起出行。

做下的最正确的决定就是选择了中转时长长达10个小时的航班,让我们得以凭借免费的中转签证出机场,在墨尔本的市中心游荡,既能够短暂地感受当地人文又不必掏澳大利亚两千多的旅游签证。

下了飞机出机场,第一句话就是,sooo fresh!

告别了广州春夏闷热又阴郁的天气,终于在被潮湿空气困扰了好几个月后,第一次呼吸到了干冷且新鲜的空气。马路对面的旗子在风里摇晃,灵魂被洗涤出一条金色的镶边,在阳光下暖融融的。

路上的建筑各有特色,有时候会让我幻视冬天的香港,但又比香港有趣得多。每一栋建筑都有自己的造型,又和谐地融在一起,忍不住驻足停留多看几眼。

墨尔本的市区有一块免费搭乘电车的区域(free zone),由于短暂地停留没有买交通卡,我们决定就在free zone里搭车,其他地方走路。电车的路径就在车道最中间,上车与下车都不需要刷卡,车站站着一位穿着黄色马甲的大叔,哼着歌从这边晃悠到那边,问过路的人需不需要帮助。

同伴说要去墨尔本大学打个卡,但没有找到校门,从路边的小径穿行而入,才发现已经走到了校园里。“好的大学没有围墙”,这句拿来调侃的话居然格外契合了。

校园就笼罩在树木和红砖建筑中,响起下课铃,抬头望只有飞鸟。草坪格外地绿,让人想要流泪。

很难想象我在这样的大学里读书会有多幸福。

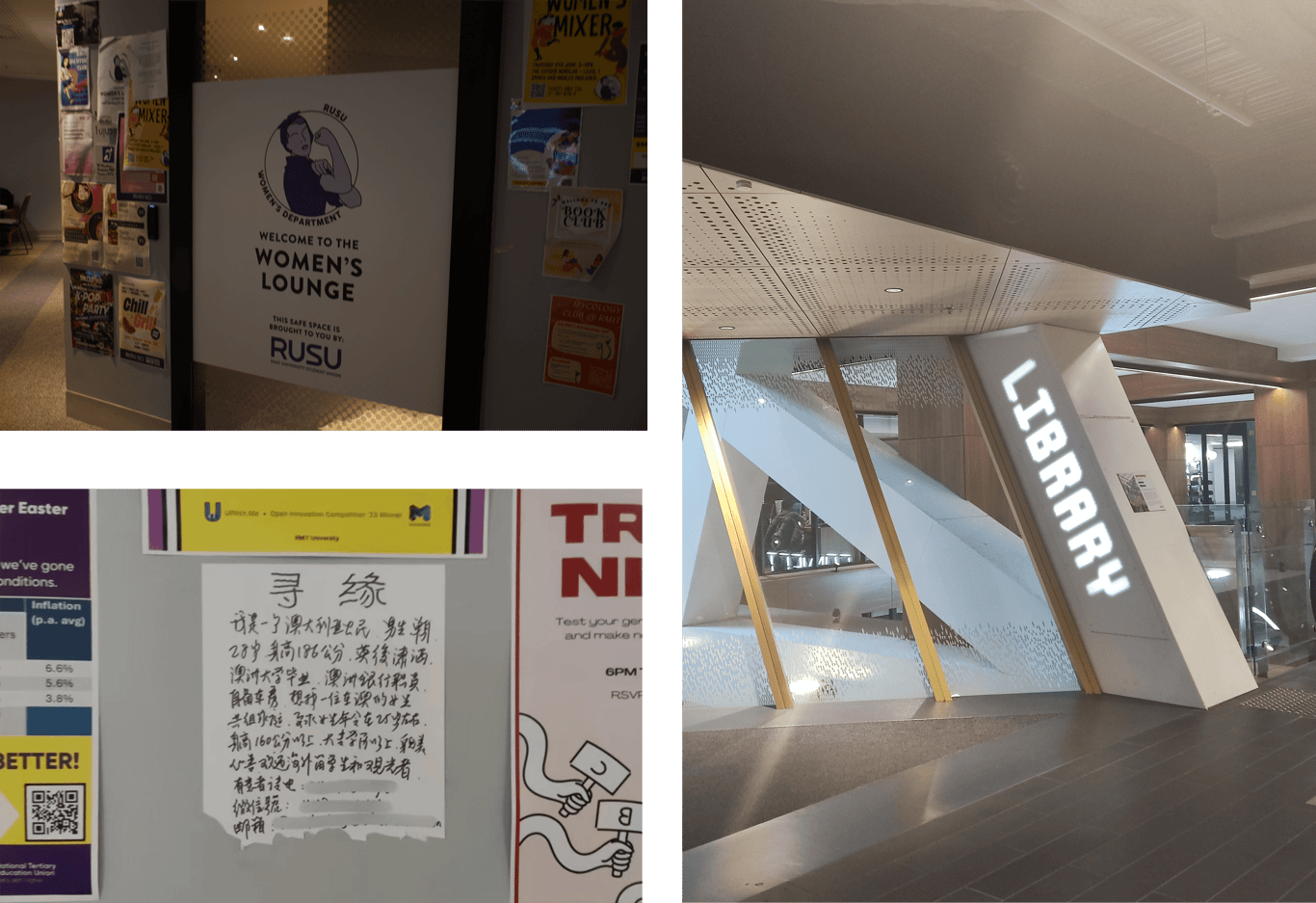

在漫步去州立图书馆的路上又偶然走入了墨尔本帝国理工大学的图书馆,同样是在路边,要往上坐两层电梯,图书馆外是非常宽敞的公共空间,任何人都可以使用,也有大小不一的密闭讨论室,零零散散坐了一些人。

我们在角落里发现了一间“女性空间”,墙上贴着许多活动告示,非常讽刺地夹杂着一张全中文的“寻缘”,让人有点想笑。

走进州立图书馆,最开始的地方是四个讨论空间,还包括一处独立的儿童阅读区。再往里走才是藏书和阅读的区域,地上铺着鱼骨木地板,踩上去吱呀作响,像是回到了中古世纪。书架上是沉甸甸的英文书,我看不懂,但能感受到分量。

图书馆外是人群和鸽群,有女生邀请路过的小女孩一起唱歌,路人为她们驻足鼓掌。

毕业一年,大多数知识已经从我的脑海里缓慢流走了。隐约记得哈贝马斯的公共领域理论,他认为公共领域是存在于权威领域和私人领域之间的一个空间,人们可以在这里进行讨论公共事务,自由地进行交流。实际上,公共领域最初就是在指代小型咖啡馆、图书馆等地方,后来才扩展到报刊书目等范围。

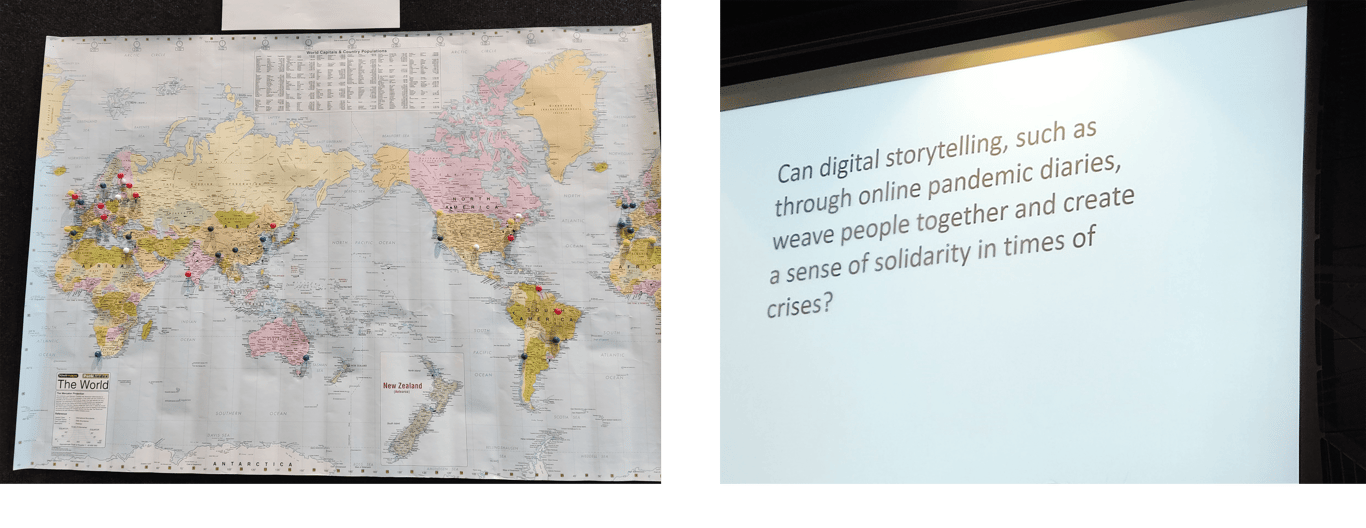

有意思的是,我此次新西兰之旅的缘由——参会的论文也是由社交媒体中的公共领域展开。

在蒂卡泼湖那天晚上,为了省钱体验生活我们三个人选择了青年旅舍,被分到了和一位19岁的德国小哥住一间。小哥说是他gap year出来旅行的。大多数时间他抱着一本书慵懒地坐在客厅里。

晚上下了雪,房间外冷到人们裹紧羽绒服,而房间里壁炉里火焰在木头间翻滚,散发着热气。东亚胃还是需要一点热食,我们在公共厨房煮泡面,旁边的炉子上做着炖土豆和烤培根,几位来自不同地方不同种族的人窝在沙发那一块聊Chinese politics。

会议同场的教授汇报的题目跟疫情间的个人日记有关,听到了教授关于Wuhan lockdown and Shanghai lockdown online pandemic diaries的研究,提到了Li Wenliang,顿觉恍若隔世。教授说到最后保留下来的信息实在是太少了,很多收的数据都没了。存档也散落在各个角落里,零零星星的,它们都不完整。

(ps:半吊子的英文水平导致大部分与会的英文presentation我都听不懂,后续的英文内容也是后来重新整理的)(新的一年一定好好学英语)

我们某天晚上回到民宿的时候聊着某些敏感话题,有同行的朋友说等等让我开一下飞行模式。虽然隔墙没有耳朵,但声音无孔不入地像气味一般环绕在身侧,不知道是否就会引发一场嗅闻。

会议的汇报结束后,有在美国读书的华人学生过来请教老师,她说对这个题目很感兴趣,因为据她在美国校园的观察,更多的年轻人是倾向于“不谈政治”,而不是“想要参与公共讨论”。

老师说这可能与人群和代际都有关系。

能够接触到“公共领域”的人,和想要参与“公共讨论”的人,前者需要具备检索能力,后者则要具有动力去思考。大部分的“我们”所拥有的空间都不太多,思考太容易陷入危险的境地,明哲保身是最好的选择。不去看,不去听,也不去想。

但我想起教授在会议上答疑时的那句话,“I provided a particular kind of meaning for both the communities, for others, for the public, as well as for the writers themselves.”

它让我在遥远的大洋彼岸感受到一些力量——既然我还什么都不会,为什么我要花掉我两个月的工资漂洋过海短暂地到达这里。

我想要想象某些东西,构建某些东西,它们暂时还只能存在于我的身体里,我的感官与精神之间。我的内核如此不稳固,就像我的身体状况一样摇摆,它们在躁动的世界里频率不等地颤动着,却在这里得到某些宽慰和安抚。

我在期冀某天它能够笼罩住更大的一些世界,生长出某些鼓舞人心的力量来。

02 人类友好

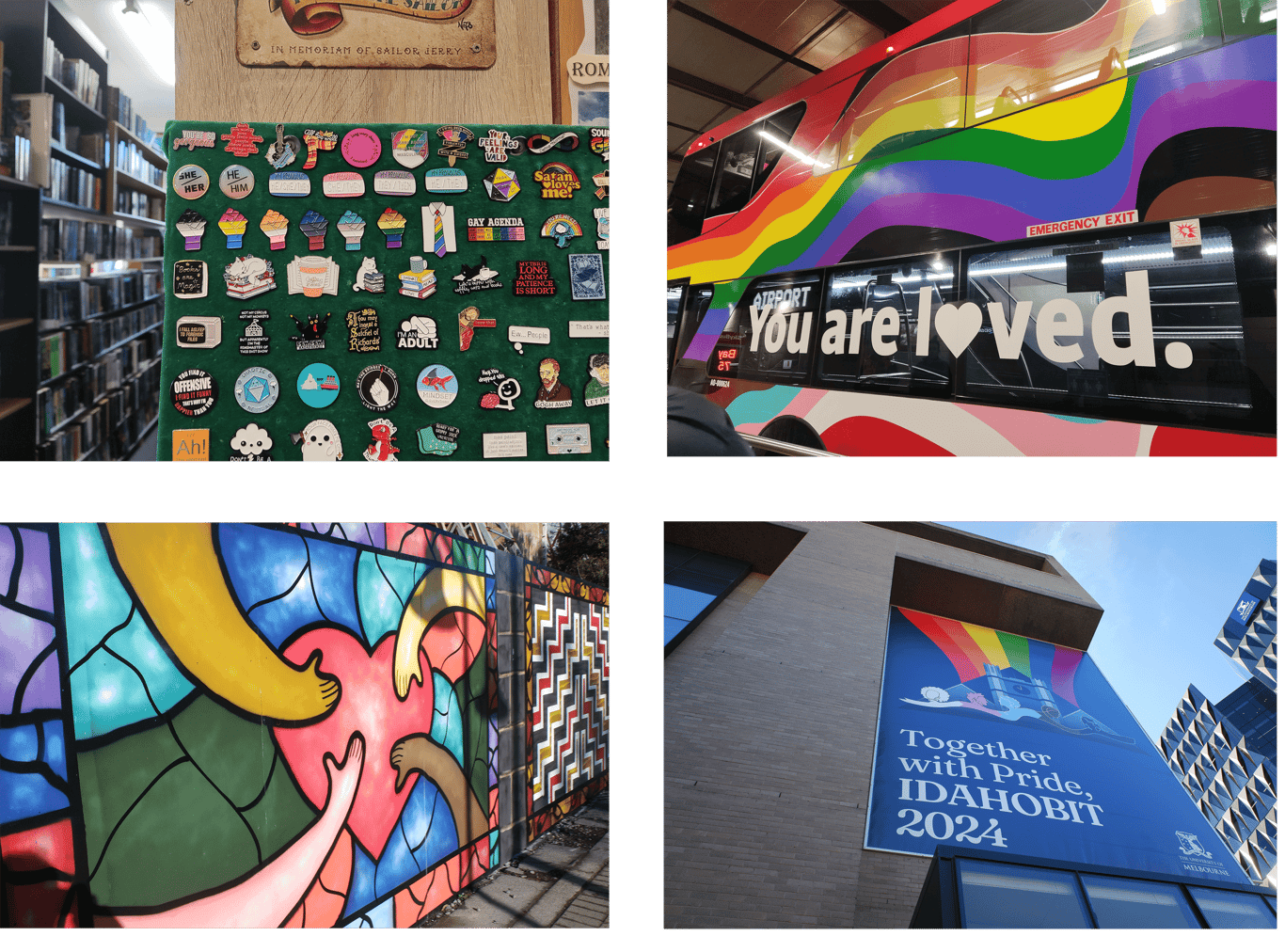

到墨尔本的时候还是在六月的尾巴,pride month还没过去,在墨尔本大学看到了墙上反歧视的大海报,回机场的巴士上也贴着彩虹,“you are loved”。

和几位友人聊天时还在戏谑地讲,新传专业学生里男生本来就少,而男生里性少数群体也占掉不少的一部分。但总避免不了有一部分是“让我考考你”的那一种学术npd,远远地就能被其高浓度的自信所亮瞎眼睛——就算是所谓教授也不例外。(此处省略一些八卦)

基督城的市区很小,和友人坐公交到郊区逛进一家旧书店,偶然在书店里看到了售卖的徽章,第一次在现实里看到了各类代称和性取向的周边,我甚至有点惊讶,怎么会是在旧书店遇到,是因为太过平常吗?By the way我的徽章别在书包上第一天就不知道掉在了从上飞机到到达墨尔本的哪个角落,fine,就当作送给这片土地的礼物吧~

开幕式的时候每一位上台致辞的人们都会说一小段毛利语,再开始英文的演讲。后来才知道,毛利人是新西兰这片土地的原住民,出于保护与尊重,新西兰政府将其放置在本地文化中的重要地位,在重要的公共场所都会进行双语标注。

在墨尔本转机的时候我和同行的朋友英语都不太好,对方说了carousel我们俩在那里“what?”“sorry we don’t understand ”,咨询行李问题时想排到华裔工作人员的队伍,但被推到了另一条,只能硬着头皮把字打到翻译器里请对方看。

中亚面孔的小哥耐心地看完我们的问题,又在电脑里帮我们check in,最后跟我们说行李完全没问题。最后还挑了挑眉,用不太熟练的中文跟我们说:“xie xie!”。

跟二波发消息说,来澳洲的感受就是,哪怕是服务业,如果我手头有多项工作你就是得等我先把前面的做完,如果没做完,完全不会来接待你。但每个人的态度都非常良好,会非常自然地笑着说hi ~ morning~ thanks~和have a great night~ 甚至在街上路过的人们也可能会对你说morning~

所以自己也不由自主跟着微笑,跟着打招呼,说很多的sorry,excuse me 和hi,morning,oh thank you sooo much!

甚至于,某天在基督城市集闲逛的时候接到了kiki从国内打来的电话,问我协商寄养小猫的事情。我回答完问题后脱口而出就跟她说了一句“谢谢”,对方也说谢谢时我才反应过来这个语境不太对——我应该说“没事”的!

基督城坐公交车的规则是下车需要提前按按钮,所有当地人——真的几乎是所有人,都会在下车时对司机说“thanks!”,甚至会对着后视镜遥远地跟司机挥挥手。跟着他们这么做,于是我的心情也快速地明媚起来。

在基督城的最后一天,我独自去逛纪念品店。经过一处工地的时候,距离下午五点还有两分钟,工人们已经搭着肩走出来,最后一个人把工地的大门落上锁。五点钟下班。

或许这也是能够保持友好的必要条件之一。

飞澳大利亚的前一天在广州坐公交时,我遇到了有乘客不确定是否到站在车门处犹豫,被司机以粤语破口大骂的场景。想起沥心沙大桥撞桥事故公交车坠海的新闻稿里,遇难的公交车司机家属披露了他工作时间,早上四点出门前往公交站,五点多开出第一班公交。

身边的朋友们大多都陷入到这种状态里——找不到的工作机会,难以忍受的无理由加班,领导或是乙方无厘头的要求——人们心情糟糕地在工作缝隙中疏解不满,又把疲惫带回到自己的生活。这似乎是难以解决的问题。

在日常工作中已经习惯摆出一张没有太多情绪的脸了。没有微笑,没有愤怒,也无趣。

那天下班的时候帮走在后面的邻居按了一下要关上的电梯,对方似乎想不到会为她留电梯门,抬头愣了一下才加快脚步,然后与我道谢。我也似乎很久没有跟陌生人微笑点头了。

在毛象我一直默认自己“不是人类”,很多潜在的规矩和意涵我都不能很好的掌握,比如996,比如酒局,还有一些说话的艺术。就算这样也能遇到很多同样“不是人类”的小动物朋友。大家的观点并不一定相同,但底线都是不做出伤害人类和其他小动物的行为。

我在想,这个世界是友好的吗?

对少数群体友好吗?对残障人士友好吗?对妇女儿童老人友好吗?对不同族群不同肤色的人友好吗?对小动物和环境友好吗?对新闻和法律友好吗?对教育友好吗?对抱持有不同意见的群体友好吗?

对人类友好吗?

我仍然无法想到我们能做些什么。当你无法避免地掉入到某个环境当中,“不正常”的事情也可能变为理所应当,由不得我们决定。

缺乏公共领域的讨论和环境,同样缺乏某些友好和善意,我突然又想起建筑学里的无障碍设计和适老化改造,在空间里首先要构建一个环境、一种状态,才能使得气氛缓和到足以进行交流与讨论的地步。

如果环境是封闭的、扭曲的,人人自危只不过是时间问题。就算自己每天浸淫在微博里,看到发生着的无数类似的或大或小的新闻,还是会觉得恐惧,愤怒,绝望。

当环境还做得不够好的时候,但愿个体也能够尽量保持善意。

03 自然

没想到是在新西兰看到了人生中的第一场雪。

原本计划去Tekapo蒂卡泼湖是想要观星,但到达湖边的时候天开始下雨,把气温拖入零度的边缘,我穿着羽绒服和毛绒长裤,撑着伞阻挡着冷风冷雨在湖边走,还是忍不住冻得瑟瑟发抖。

下午还在感叹雨天没有好景色,晚饭时间结束后,和老师还有学姐在青旅的客厅喝着白葡萄酒吃着坚果,一边随意地聊着天。突然有人推门进来说,下雪了!

下雪了。

白色的雪粒就这样从空中落下,甚至还能看出未凝结成雪之前的雨滴雏形,细小且随意。我伸出手去接,又伸出舌头,被老师催促着拿帽子出门“淋雪”。

踏出门时雪粒已经越来越大,砸下来落在肩头,落在黑色的毛线帽上,化成湿漉漉的痕迹。我们一直冒着雪走到路灯下,才看见雪势已经像是大雨一般,试图用相机拍下来,不过瘾,又开始录像,打电话给亲密的家人朋友,感受到一种雀跃的惊喜。

原来站在飘雪下是这样的体验,抬头逆着风会感到晕眩感,像是在时光里倒流着,倒流着。

第二天起床时雪还没化完,树木顶着一头白雪,骤然有了圣诞的气氛。司机催促我们说路上的风景要比这个美得多,于是我们一路坐车到了库克山脚下,仰头便是冰雪覆盖的山坡,树木被覆盖掉绿色变成白的一部分。

太美了。我说不出来其他的话。

在雪地里一步步走,踩出“噗噗噗”的声音,昨晚下的雪结成冰,又化了冻,踩得多了变成一个泥泞的小水洼,湿滑得很。

上山时碰见了一个家庭在团着雪球堆雪人,下山的时候只剩下雪人一个人站立在路边。几个年轻人在打闹着,把对方推倒到雪地里,自己又扑上去,发出一些原始的嚎叫和大笑。

体力不支,我只走到了一半的路程就折返了。和在日本读书的姐姐结伴往回走,在吊桥处把我的小象挂了上去——这是一只看过世界的小象了。把照片发给淼,她回复我,如果知道它能见这么多世面,当时应该买jellycat。

我大笑,说,这叫“小象也有大世界”。

从灌木上捧下一小块雪,指尖失温却能感受到融雪的触感。碎成絮状的白色,被团成坚实的冰块,再崩成小块的冰晶,缓慢地变成水珠淅沥而下。我觉得有点渴了。

在新西兰买的饮用水,到最后一天才发现外包装写着“由雨水过滤而成”。在商场里挑牛油果,把它们放进纸质的袋子里,再装进自己的背包。

在湖边我们买了酒和泡面,年轻的小哥从后面拿出一个纸箱帮我们装东西,看了看酒,又看了看我们,把我们拦住要我们出示护照或者身份证。

在rivermarket吃饭的时候,要了一份东南亚炒饭用纸盒装着,配三支纸叉子,我们几个围坐在一起艰难地分食,不得不说甜口的肉串配炒饭味道确实很奇怪。

我的环保主义基因在这里得到了非常舒适的安抚。终于不用跟随处可见的塑料垃圾袋作斗争了。

甚至于新西兰的纸币一面是人像,另一面被各种动物植物占据,漂亮极了。最后离开的时候我还集齐了除了一百元以外的一套,带回去送给外公。

All for nature!在入境新西兰时小象因为体内的填充物是颗粒状的,被海关的姐姐一脸抱歉地拦下了,想半天也不知道该如何证明,最后灵机一动说了一句“I have washed it”,姐姐立刻“Oh, okay!”被允许放行——新西兰不允许携带任何种子、植物过境,鞋子上沾有太多的泥土也会被拦下处理。

租车去Tekapo的司机阿亮告诉我们,新西兰境内没有大型的野生动物,所以可以放心地让牛和羊在草地上闲逛。

这个地方就像是一片与世隔绝的“净土”,因此对于入境物品的排查会严格一些,为了不要让外来的动植物入侵,就像新西兰居民也要给毛利文化让出一定的空间那样,all for nature。

04 夏令营效应

七月底的月底总结,翻开满满当当的相册,心里又泛起来一阵思念与不舍。“想了。”真的想。

在见面的第一天我就感叹,当然也可能是我已经处于零社交的状态里太久了,合住的同行的友人们都非常nice非常有趣——

两位男性友人,一位刚见面时说话慢慢的,做决定也慢慢的,在如何煎牛排如何设置洗碗机的步骤里犹豫了很久,但在cocktail social event时喝了酒就开始话多起来,被盘问时也可可爱爱的。

另一位有很多有趣点子且热情,一口一个老师把所有人都带偏了,爱拍照但不好意思被拍,聊起政治和文史哲时给我们疯狂安利书籍和播客,一起在墨尔本citywalk也是和他一起。

超酷且衣品超好的学姐,在书店在集市就能很自然地跟当地人闲聊起来,带着我逛了古着店和书店。非常敏锐地发现身边各种奇奇怪怪但有趣的事物,例如院子里伸出头的邪恶向日葵。

只打了几个照面但超级活跃的学妹,聊了一下才发现她不久前在我所在的公司实习了一阵子,于是愉快地开始指名道姓地吐槽起了公司的不愉快。

一起出门一起逛超市逛集市一起煎牛排一起吃饭......凑齐的次数总共也没多少,总是有人缺位,有人补齐。

唯一凑齐的一次是晚上,在公寓五个人一起挤在吧台上吃红丝绒蛋糕喝可乐聊天,高脚凳都不够用。我托着腮晃来晃去,蛋糕巨甜不好吃,但我喜欢听朋友们讲话,哪怕我是听不懂或者是无法参与其中的那个,我也觉得幸福。

遇到的人们都很好。

在汇报的分会场终于见到了老师说“一直想介绍你们认识一下”的,工作后去荷兰继续读书的学姐。好喜欢她给人的干净利落又温和包容的feeling,汇报结束后我们一起去美术馆看展,时间只够我们看完女性艺术家作品的展厅。她说如果申请学校请尽管找她免费改文书,因为“希望女孩子们都能走出去”。

在开幕式cocktail social event结束后大家说要去看毛利新年的灯光秀,我们就很自然地同几位深大、中大等其他学校的朋友们凑在了一起,本科生研究生博士生甚至是高校老师,大家素未谋面,但很快就开始互加微信互相三三两两地聊天,在几乎空无一人的街头上,一群人一起笑着闹着往前走。真的太美好了。

只有这样的共同体能给我这种感觉,只有这种地方和这样的人们能给我这种感觉。

从新西兰飞回广州,落地已经是周末的早上六点钟。在机场找不到行李,联系了工作人员后被告知行李还滞留在墨尔本,签了延误单,两手空空地跟朋友们拼车回师大暨大,在辗转回到家。九点钟开始值班。

那个我很快就得从新西兰的梦境中抽离出来。

社会心理学有”夏令营效应“这样一个概念。就像是夏令营,我们因某种共同的事件或体验短暂地相聚,共享过一些感受,结成一个互相理解、彼此信任的共同体。但”夏令营“很快就结束了,我们都还是要回到各自的,截然不同的生活里面。

七月份到十二月份,我与其他人基本失去了联系,只有十月份时短暂地在某次观影会上再次见到了学姐和老师。

我不知道该以什么样的理由或契机再维系这一段友谊,毕竟我不再是学生,我的内里也始终还是贫瘠的荒原,未曾”立体“地把自我深深地锚定。——我更习惯在集群里当旁观者,倾听者。我不擅长社交,不明白如何表达欣赏,不知道维系友情的分寸,也不太懂在短短的时间里该如何将友谊推向更深的连接。

于是回望在新西兰、在澳大利亚一周左右的时光,我像是短暂地从平日的”自我“中抽离,被抛掷到了我心心念念期盼着的又感到惴惴不安的,那个所谓的”更大的世界“中去。

一切都是那么不真实。直到广州的天气终于下降到个位数,我终于把为了去澳洲买的灰色羽绒服翻了出来穿到身上。蜂蜜在冰箱里还没吃完,Kiwi的毛绒玩偶被放在我的床头陪着我入眠,昨天整理日记本,年初所写的”2024心愿“里”看雪“的一项被我用紫色水笔画上一个”√“,我告诉自己——它们是真实的,它们曾经被我真实地经历过。

多亏了老师的提携,多亏了朋友们的帮助,我才能有机会走到那样遥远的地方。

即使我已经从不真实中下坠,掉回到现实世界里继续我周而复始的工作与生活,但新西兰的经历还是遥远地提醒着我,向外看,还有更大的世界,不要沉迷于把自己困于自我诘问的牢笼之中。

能否有一天能够再见面呢?和朋友们,和老师们,和学术,和勇敢与坚定,且能把事情做成的自己。能否再见面呢?

我或许还是抱着希望,期盼着。

(End.)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!