洛特雷阿蒙《馬爾多羅之歌》:不要平靜地走入閱讀的世界

致謝 微批 刊登本文

連結:https://paratext.hk/?p=3684

我們總認為人是透過語言來認識這個世界,它幫助我們命名周遭的事物,讓我們能夠熟悉和談論「他們」,進一步產生分析、理解,最終生產了各種知識,並以文字延續了這些認識,使後人能夠繼續研究事物之中尚無法被命名、理解的東西。就如同「觀念」、「看法」這些詞所呈現的,語言想要扮演帶來光線的視覺,使事物能夠將他的身姿投影人的內心並被照亮。「意思」成為光芒,驅散的他們原本帶來的不確定性。同時,「概念」成為語言的視域,擴大事物對我們的可見性。

但語言,也彷彿人為了擺脫光線而產生的第二視覺,一種為了獨自在黑暗、在缺席中進行想像的感官。在語言裡,只要描述精準、細膩或概念清楚,人不一定需要真的看過某些東西,也能「看見」自己沒看過的東西,這種「視覺」甚至比真實的視覺還更能把握自己「看見」的東西。某個程度上來說,文字在反覆斟酌的描述裡,讓自己變成了一座內在光線、視覺的實驗室,沈浸在自己密佈的由文字構築的視神經、突觸所激發的呈現中,試圖藉由語言的重新部署,「看見」人無法看見的東西。彷彿語言的運用,最終都是為了發展重構「自身」的視覺。

「那個游水人和他救出的母鯊正面對面,眼睛相互注視了幾分鐘,每一方都因在另一方的目光中發現如此多的兇猛而感到驚奇……他們懷著相互的讚賞,懷著深沈的尊敬,在水下屏住呼吸,一起向對方游去,都想第一次凝視自己的活肖像……肉慾緊跟著這種友誼的表示而來。兩只有力的大腿如同兩條螞蟥緊緊地貼在怪獸那發黏的皮膚上,臂膀和鰭片在所愛的對象身上交織在一起,而他們的喉部和胸部很快地便成為一個藍色的、散發海藻氣味的整體。在繼續猖獗的暴風雨中,在閃電的光芒下,在冒泡的海浪做成的婚床上,被一道宛如搖籃的海底潛流捲走,翻滾著沈入不可知的海淵深處,在一次長久、貞節、可怕的交配中結合在一起!……終於,我找到了一個和我相似的人!……從此我在生活中不再孤獨!……她具備和我一樣的思想!……我面對著我的第一次愛情!」

語言在《馬爾多羅之歌》裡,完全幻化成比喻的舞蹈,他的文句或許過長,而且充滿詭異的情節,讓人難以一眼看明,但其中流露的情緒卻相當直接,像某種極具動態和影像的音樂,如同閃電一般直接劃開我們無所事事的眼睛與平庸的視覺。在這其中,所有的文字就像是一種新奇的影像一樣,給我們帶來騷動心靈的奇觀。他不但讓我們「看見」許多我們原本看不見的東西,甚至也重新改變語言「觀看」事物的使用方式。在這些話語裡,詞彙原本的「意思」被自己一一抹除,「意思」不再是自己的意思,而僅僅是自己的一種形象。「鯊魚」並不是鯊魚、「海洋」也不再是海洋,「暴風雨」、「閃電」等也不再是他們自身,而是變成情緒、感受與思想的比喻與象徵。

更激進的地方或許是,在這樣的書寫中,語言不再是為了認識世界而產生的目光,而是要將人從自身的視覺徹底解放出來,產生一種彷彿不是為了觀看而發生的目光。這種「目光」不是為了看見我們能夠看見的東西,而是為了「看見」我們看不到、甚至不存在在這個世界上的東西。同時,語言不再意指它在世界中的對應物,反過來是將原本的指涉物變成用來理解自己的符號和印象。

究竟是語言不停在描述世界?還是「世界」的影子不停地在描述我們的語言?

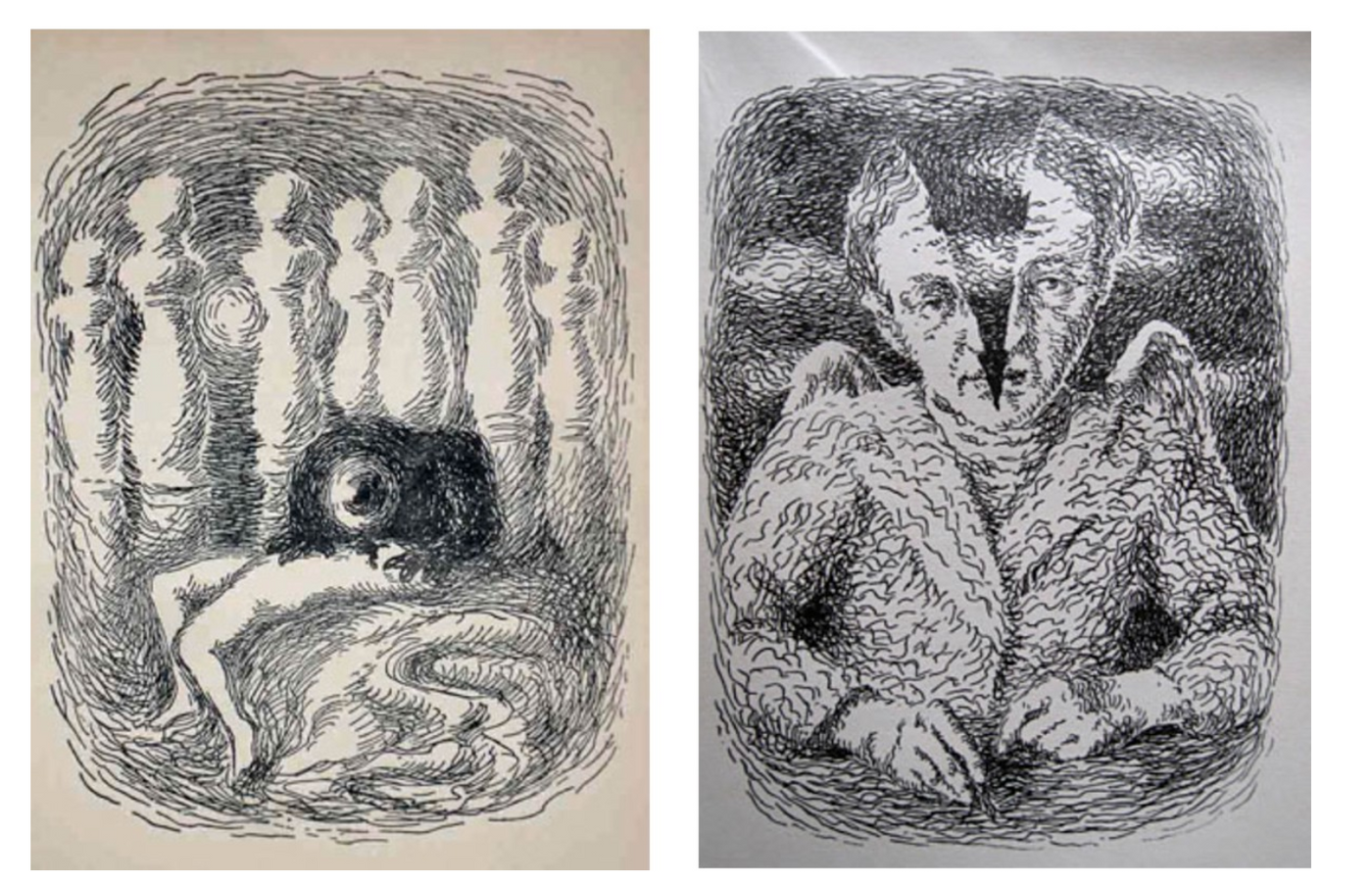

不過,如果要說第一次閱讀《馬爾多羅之歌》的感受是什麼,那感覺就像是在視覺上經歷一場困厄的航行一樣,充滿了失神、暈眩、困惑的時刻,因為擁有「詩歌恐怖份子」之稱的洛特雷阿蒙(Comte de Lautréamont),筆下的字句雖然奇特、巧妙並讓人讚嘆,難以不被其魅力懾服,但這樣的文字卻完全不是為了愉悅讀者而書寫的。相反地,它們彷彿就像作者為了阻礙人們閱讀自己一樣,從中精心打造的暗礁和召喚出來的漩渦與浪濤,聲聲嘶吼著,凶險地驚嚇著讀者,要他們不要平靜地抵達詩歌的盡頭。

雖然過去被超現實主義者譽為人手一本的「聖經」,或者人人愛看的「暗黑指南」,但某種程度上,《馬爾多羅之歌》是個不容易閱讀的散文詩歌。文中描寫主角馬爾多羅為了追尋自己的詩歌而展開的旅程,可實際上它的主題並不那麼明確,中間夾雜著很多其他主題的探討,例如善與惡、創作的痛苦、精神與肉體的死亡等等議題。敘事上,他也不是線性的,而是非常參差、紛雜。宛如多條意義不明的細線纏饒,織成的一張巨大的蛛網,以無數的困惑黏著沿著文字緩慢前行的無數讀者。

「但是……我的手指怎麼啦?我剛開始工作,關節就癱瘓了。然而,我需要寫作……這不可能!好吧,我重複說我需要寫下我的思想:我像別人一樣有權服從這個自然規律……但是,不!不!羽筆仍然不動!……」

「馬爾多羅的第一支歌去哪了?自從他口中塞滿顛茄葉子,穿過憤怒的王國,在一個沈思的時刻讓它逃出之後,這支歌去哪兒了?……我們不大清楚。看守它的既不是樹,也不是風。道德經過此地,意外地在這些熾熱的書頁中發現一個剛強的保護人,看見他以堅定、正直的步伐走向意識的陰暗角落和秘密纖維中。科學至少可以確定,從此,那個長著蛤蟆臉的人不再認識自己,經常陷入瘋狂的發作,酷似一只林中的野獸。這不是他的錯。他在羞怯的木犀草下捲起眼皮,一向以為自己僅僅由善構成,惡的數量極少。突然,我把他的心靈和陰謀暴露在陽光下,告訴他正相反,他僅僅由惡構成,善的數量極少……」

《馬爾多羅之歌》裡面的很多段落,讀者第一次看恐怕都不知要做出怎樣的反應,因為我們不太確定作者書寫的焦點是什麼。看過去只覺六支詩歌裡充斥著各種不同視角的話語的瀰漫,也充斥著不同文體的描寫手法。一會兒像詩歌一樣,以異樣的字句表現特殊的景物與意象,一會兒,也可能像戲劇、小說一樣描寫人物的對話,這些對話有時講到一半可能也不像對話,因為他會開始描述和對話無關的場景和心思,甚至說著另外一個場景中的人物開始講起的話語。彷彿他有很多話語想說,但彼此之間充滿衝突,導致最終話語像是被多種話語層層包覆,失去自己的對話對象,甚至也失去書寫的目標。究竟為何要書寫?為何要說話?成了這本書內在的焦慮一樣,四散在六首詩歌裡破碎的話語,成為飄散而難以被解讀的意象。

事實上,可能就連作者也不確定自己的書寫,最後要追求和抵達的盡頭是什麼。六支詩歌裡,充滿著各種困惑地自問自答,且到頭來,書寫帶來的不是美好的完成,不是理想的終點,而是各種對自身的毀滅,讓詩歌中的主角一步一步落入邪惡、墮落的思想與行為裡,全身像得了可怕的疾病般,任由慾望和各種衝動掌控、燃燒自己,最後走向熱烈的死亡。

毀滅和創作之間的關係是什麼?是《馬爾多羅之歌》不停在觸碰的一個主題,且這個主題某種程度上,對應到文中善與惡的議題探討,也對應到文中對造物主、上帝的反叛思想。某個程度上,《馬爾多羅之歌》有著波特萊爾《惡之華》或甚至是薩德《索多瑪120天》的影子,充滿著對惡與殘酷的歌頌,同時也充滿著對上帝、造物主信仰的詆毀、批判,並接著寫到他對社會、人群的厭惡。

一種厭惡、仇恨貫穿了整部詩歌的中心,針對著控制著人們和社會的各種秩序,然而,在另一方面,整部詩歌也瀰漫著一股強烈的絕望與悲劇的宿命感。因為就連主角也發現,即使是他自己也很難掙脫這些秩序的控制和影響。在某一段詩文,他將自己的靈魂比喻成被鎖在名為「身體」的刀鞘中,彷彿內心的思想、語言再怎麼銳利地刺痛自己,意志也無法將它從自身裡抽出,只能一生承受著這樣的痛苦。

「是的,我感受到我的靈魂被鎖在身體的刀鞘中無法解脫,他無法遠離人潮拍打的海岸,以便不再目睹災難組成的鉛色獵犬的表演 — — 他們穿過大屠殺造成的沼澤和深淵不懈地追逐那些人型羚羊。但是我不抱怨。我接受生命如同接受一個傷口,我不允許用自殺來治癒創傷。我希望造物主在他那永恆的每時每刻都凝視著這道敞開的裂縫。這就是我給予他的懲罰。」

古今以來,人們對於「創造」,總是帶著歌頌的心態,認為創造是美好的事情。但洛特雷阿蒙的「創作」,其實帶有一種對「創造」的反抗。這種反抗,表現在它彷彿最後什麼都沒有完成的文體身上,也表現在文中他一直強調自己無法創造的現實困境。事實上,《馬爾多羅之歌》給人的第一印象,與其說是詩歌,其實更像一連串失序、失去自我、一直在自己身上打轉的話語。但正是這樣的特質讓我們發現詩歌裡一直在追尋(同時也在放棄)的「創造」,和一種毀滅的意志有著同源的關係。它即是對自身的毀滅,也是對語言秩序、結構的破壞和越軌,彷彿,在閱讀的過程裡,《馬爾多羅之歌》將我們原本存在的世界和知覺的秩序都瓦解了。

洛特雷阿蒙或許從來不認為自己真的創造了什麼東西,因為他只希望自己寫下的話語帶來的是一種無序,一種充滿毀滅感的詩文,試圖在這些虛無的話語與感受中,重新挖掘一些不被世俗所認同的美感以及一些能夠產生反思和反抗的衝動。他的詩文不是一種看起來已經完成的作品、一種彷彿已經完成的生命,而是如他所說,他的書寫只是為了呈現「存在本身的傷口」,因為真正的生命從來不是也無法被完成。詩歌、文學,既不是為了歌頌某些早已成型的東西,也不是為了治癒自己內心的傷口。而是透過語言的精煉,使活著的傷口被文字擴大、深刻地爆發出來,讓人明白,書寫,是讓人學會深入自己傷口的一種方式,並在深入中發覺現實的空洞,感受藏在其中的不滿和憤怒,進而點燃和引爆那些彷彿還在打轉的話語…… 宛若:

魚類發出雪崩的聲音,潛入浪濤。

這或許也是為何,寫於19世紀中葉的《馬爾多羅之歌》一直到20世紀後,因為超現實主義運動興起,才被世人重新認識,並躋身當時詩歌巨大潮流的代表作品。因為洛特雷阿蒙在這首詩歌裡要喚起的,其實就和超現實主義運動的訴求類似,要求人要敢於創造自己的絕對現實,反抗並毀滅現實的語言、說詞一再套在人們身上的感覺枷鎖。

詩歌中的馬爾多羅之所以離開自己幸福的家,正是因為他想要逃離平靜的生活。

「有個東西在我體內翻騰,我沒法解釋,現在,什麼都讓我煩惱……我聽見遠方有撕心裂肺的痛苦長嚎……熱愛生活的理由是什麼?馬爾多羅,離開這個平靜的家吧!你的位置不在這裡……」

馬爾多羅之所以追求自己的詩歌,是因為他想要離開平靜的生活,但對許多在現今喜歡文學的人來說,「文學」卻常常成為或象徵某種庇護所一樣,提供現實的避風港,並給予人們心靈的平靜,或者一種鼓勵來讓人重新面對與適應現實。這恰恰是《馬爾多羅之歌》最不想做的事情,甚至可能就是作者最憎恨的事情。對他來說,這世界上最墮落的不是去描寫殺戮、姦淫、虐待、醜惡,而是一直反覆強調人生是美好的這種很心靈雞湯的思想。因為他意識到,創造的潛能一直和創造的痛苦息息相關,但在閱讀淪為消費與歌頌藝術欣賞的時代,原本想在書寫的交流中召喚的痛苦感或許反而消失了,因為在閱讀中,人們想談論的往往是文學帶來的各種「美好」,而不是文學在今天不敢讓人面對的痛苦。

「願大膽的、一時變得和這本讀物一樣兇猛的讀者不迷失方向,找到偏僻的險路,穿過荒涼的沼澤 — — 這些陰森的、浸透毒汁的篇章;因為,如果他在閱讀中疑神疑鬼,邏輯不嚴密,思想不集中,書中散發的致命煙霧就會遮蔽他的靈魂,彷彿水淹沒糖。」

洛特雷阿蒙筆下的主角馬爾多羅,除了是自己的內在自我外,其實也是在暗指那些願意閱讀這首詩歌的讀者們。如同作者在第一支歌對「讀者」的呼告,「馬爾多羅之歌」,是馬爾多羅尋找自己的歌的旅程,也是讀者渴望在閱讀中找到另一個自我的旅程。但撇開這種浪漫的遐想之外,《馬爾多羅之歌》在今天讀起來最讓人感到恐怖的地方是什麼?那或許是,他彷彿警告我們,讀者應該讓自己逃離平靜的閱讀、讓自己逃離使心靈平靜的「文學」和詩歌。

(本文未經詢問,不得轉載。)

FB粉專:https://pse.is/TCBRA

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐