那四个相约赴死的年轻人

4月4日,四名年轻人(三男一女)在湖南张家界天门山跳崖自杀。悲剧发生后,他们的处境才第一次被媒体的聚光灯照到:四人都是外出务工的农村子弟,家境不好,生活也不顺,仅仅活着恐怕就已耗尽了他们的力气。

这当然值得同情,然而在这同情背后,隐约可见的往往是这样一层意味:“好可怜,他们都是因为太穷太苦才活不下去,我可不能落入这样的境地,只有努力向上爬,才不会掉队。”在此,“同情”其实是一种居高临下的怜悯,并庆幸那些边缘人的处境不会落在自己头上。

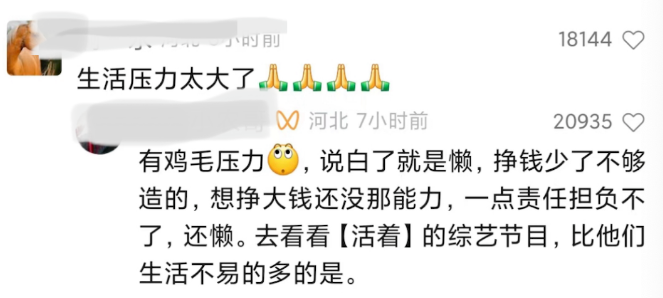

像这样还是好的,还有一种声音对他们的抉择更是不屑:“连死的勇气都有,还有啥可怕的呢?好死不如赖活着。”根据这种生存逻辑,自杀是懦弱不负责任的行为,理应受到严厉的道德谴责,生活再困苦都不是自杀的理由,因为比你不易的人多的是。

毫无疑问,这一事件是个悲剧,但真正的悲剧还不是自杀本身,而是其悲剧被普遍误解。说那些话的人恐怕不会意识到,这样的舆论环境正是让那些年轻人陷入抑郁、绝望并最终自杀的根源之一。

悲剧发生后,“约死群”被关停,还有许多人要求以进一步收紧控制来防范、干预自杀现象,但正如凯博文在《苦痛和疾病的社会根源》中断言的,“中国社会的主要社会问题都是由于严密的和广泛扩散的社会控制系统造成的,这个系统严重限制了个体权利。”

当下的问题并不是“堵”得不够,而是“疏”太少了。《三联生活周刊》对此事的报道末尾,有人提到,自杀者之一的彭志军在加了微信好友后还把对方屏蔽了,“他的朋友圈背景什么都没有,什么都看不到。感觉他还是挺封闭自己的,自己内心有一个小世界,很少人了解他。”

确实,在事件发生后,公众最大的疑惑就在于其突然性:这些决绝赴死的年轻人大多很久都不回家了,连亲友也不知道他们的真实想法,毫无征兆,也就无法干预阻止。但他们为什么会这样?仅仅是因为“内向”吗?

再内向的人,都有社会联结的内在需求。他们的内心之所以不可见,更可能的,不只是因为“不善言辞”,也是因为他们清楚地知道,自己的感受就算说出来,周围也无人能理解,反倒是自取其辱。

真正的问题不是“他们不说,我不知道他们在想什么”,而是“就算他们说了,你也不理解他在说什么,到最后就干脆不说了”。自我封闭,其实是他们保护自己内心那个小世界不受外部玷污的最后手段。

为什么这么说?因为在这一事件中,真正的关键点不是他们的生活困苦,而是这四个原本毫无关联(原籍分别是河北、河南、福建、四川)的年轻人,竟能相约赴死。他们是怎么找到彼此的?又是怎么决定去做这件事的?这至少有一个前提:虽然亲友们全然不了解他们的想法,但由于相同的处境,他们彼此之间却能产生深切共鸣,并秘密地共同行动。

在世人眼里,他们的形象都是在不起眼的角落里,过着穷困潦倒的生活,简言之,是“不够现代化”的群体,因而只要解决这些底层的温饱,也就能解决这一问题了。然而,他们的死并不是一个前现代问题,恰恰是相当后现代的。

吴飞在《浮生取义》在研究了中国农村的自杀问题后曾断言,自杀者通常不是一种精神失常导致的不正常行为,而正是“正常人享有的一种特权”,个体感受到人格价值无法得到实现,才以这样“烈性”之举捍卫自身尊严。这可能有两个原因:“第一,公共政治没能有效地维护或教会人们维护人格价值;第二,人们对人格价值变得过于敏感了。”

这有助于我们理解天门山跳崖事件,不过在他的研究里,农村自杀者遭受的人格挫败大多来自家庭政治中所受的不公待遇,但这次赴死的四个年轻人既不是因为家庭里的“委屈”,也不像是被谁“冤枉”,而是出于一种更抽象的“生存绝望”,可以说是“哲学性自杀”。

没错,他们是边缘的底层,但正因此,他们站在了这个时代的最前沿,“生存绝望”正来自极限的生存处境。“进城”对这些年轻人来说,已经不像上一代那样是进步的象征,而是异化的经历——在一个由庞大的机器组成的都市里,温暖和联结都是奢求,流动的人原有的认知基础碎了一地,在这里,他们的自我身份逐渐分裂,难以感受到自身的完整。

那是一种精神分裂般的自我异化,只有敏感的心灵才会捕捉到,因为人一旦沦落到非人的困境,就能更看清楚地看到周遭和自我的真相。如果说他们没能振作起来,那不是他们的错,因为在孤绝之中产生的洞察是难以承受的。心理学家弗洛姆说过,那种无能为力感是摧毁性的,“个人发现自己在消极意义上是‘自由的’,也就是说,孤独一人面对一个被异化了的敌对世界。”

在《芙蓉镇》里有一句著名的台词:“活下去,像牲口一样的活下去。”余华那部小说《活着》所表露的也是中国人的这样一种生命态度:活着,对于中国人来说有着存在论的意义,它不需要别的意义,因为活着就是一切。

然而这些年来的不少自杀事件中,那些年轻人已经表露出一种完全不同的态度:“不,如果不能像人一样活着,我宁可不活下去。”从这一意义上说,那些试图用“好死不如赖活着”来开导乃至批评他们的人,其实观念比他们落伍得多了,那是“试图用前现代信念来解决一个后现代困境”。

曾有一个高中生和我说:“我们这一代人的普遍心态是对生死很淡漠。老师在台上讲到以往的战乱、屠杀,台下哄堂大笑。生活毫无乐趣,相比起来,死也没那么可怕了。”

这种深刻的无意义感带来的痛苦,是上一辈难以理解的,“意义?那是吃饱了撑的才想的。”但人确实是靠“意义”活着的,物质生活上的困窘还能忍受(事实上这方面中国人的忍受力是无限的),但不知道自己为什么活着,那才是致命的。

如果一个人环顾四周,看不到生活有任何自我改善的可能,并强烈地感觉到自己的命运不受控制,此时自杀就成了他唯一能自主的决定:他看穿了这场游戏,决定退出。那不仅是情感缺乏濡养带来的内心枯竭,也是“未来的枯竭”:他明确意识到,可预见的未来也不会变好,再继续下去已失去意义。

在这次天门山跳崖事件中,四个年轻人都留下了遗书,但仅有简简单单一句话:“本人某某某,具有民事行为能力,本人是自杀,与其他人无关。”这倒像是一种替他人着想的免责声明,既是他们的善良所致,也表明他们是自主自决的。

尽管有很多不理解乃至批评的声音,但理应指出的是,他们在被这个社会冷漠以对之后,至少没有选择报复社会。当然,即便这样“赤条条来去无牵挂”也是需要争取的一种权利,因为在以往那种紧密的宗法社会里,个体以自杀、出家来脱离关系都属于对祖先不负责任的行为,但现在,他们至少表明一种态度:我们自己的人生,可以自主决定。

四个相约赴死的年轻人中,唯一的女孩子小陈原本准备这个月回家照顾父亲,但她或许太累了,还是走上了这条路。在临别前,她发朋友圈,对这个曾经让她陷入绝望的世界报以最后的温柔:“晚安世界……我决定要当一个睡美人啦。”

我能理解他们那些未能说出的苦闷,也无法指责他们的决定,我只是遗憾,他们在找到彼此之后,原本或许可以试试依靠这种联结来对抗那个庞大的世界。希望是个好东西,但是这希望,要放在我们自己身上。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!