Ms. D 綺彤 × 彭靜(上) | 一個人的社會

彭靜最初計劃的題目是「我在燃燒的房間里給你寫信」,我們能感受到藝術家基於身體的那份迫在眉睫的焦灼。隨著工作的進展,彭靜遇到越來越多的困難。這個困難如同一個朋友所說,《一個人的社會》本身就是一封封「困難的信」,因為它需要我們自覺的意識到,這封信會同時抵達自身與合作者。我們每個人都在各自形成的「濾鏡」中結構了「看」的功能,以此達成與他人的關係,同時也建構了自我,不然這世界只是一團失序的迷霧。但也正因如此,只有那離開了幻像的「盲人」才能抵達真理。這封送出去的信必然返回(指認)自身。在與綺彤互動的過程中,彭靜不斷的回應著她←→她的恐懼、焦慮與徬徨。在項目快要結束時,彭靜去了綺彤的老家,在一家賓館的房間里,給她一字一句讀她的、也是她的《困難的信》。綺彤一邊聽一邊流淚,臨了將她之前重要的私人物品交與彭靜保管。由於彭靜的坦誠,當然也是非常艱難回應自身的過程中,獲得了來自他人的信任。想起去年內部分享會上,我聽完彭靜的分享渾身顫抖,一時無法清楚:是我一瞬間觸摸到那轉瞬即逝、只在模糊的記憶中存在、沒有絲毫灼人的目光嗎?有意思的是,在工作群中,大家都想如果我是彭靜的合作者就好了,卻沒有人想如果我能像彭靜那樣就好了。但終其一生,我們離自身有多遠,離他人和世界就有多遠。我們被各種材料或場景捕獲,以便隔絕那令人焦灼的真理。

-- 編者

困難的信

大概是兩年半前,滿宇問我是否要加入《一個人的社會》。我說好,心裡卻很忐忑。我不是藝術家,雖然知道「人人都是藝術家」這句話,真要去實踐,卻感覺惶惑。後來有次閒談,我問他為什麼覺得我可以?他說:「因為你有困難。」 我心頭一震,雖然不確定他是感知到了還是普遍性地言說,但我知道這個理由已經足夠。當時的我,表面上看風平浪靜,卻時刻面臨著被分裂撕碎的危險:我越來越懷疑工作的意義,高校的環境也變得日益難以忍受,我在考慮離開,卻又不時陷入矛盾和掙扎之中。

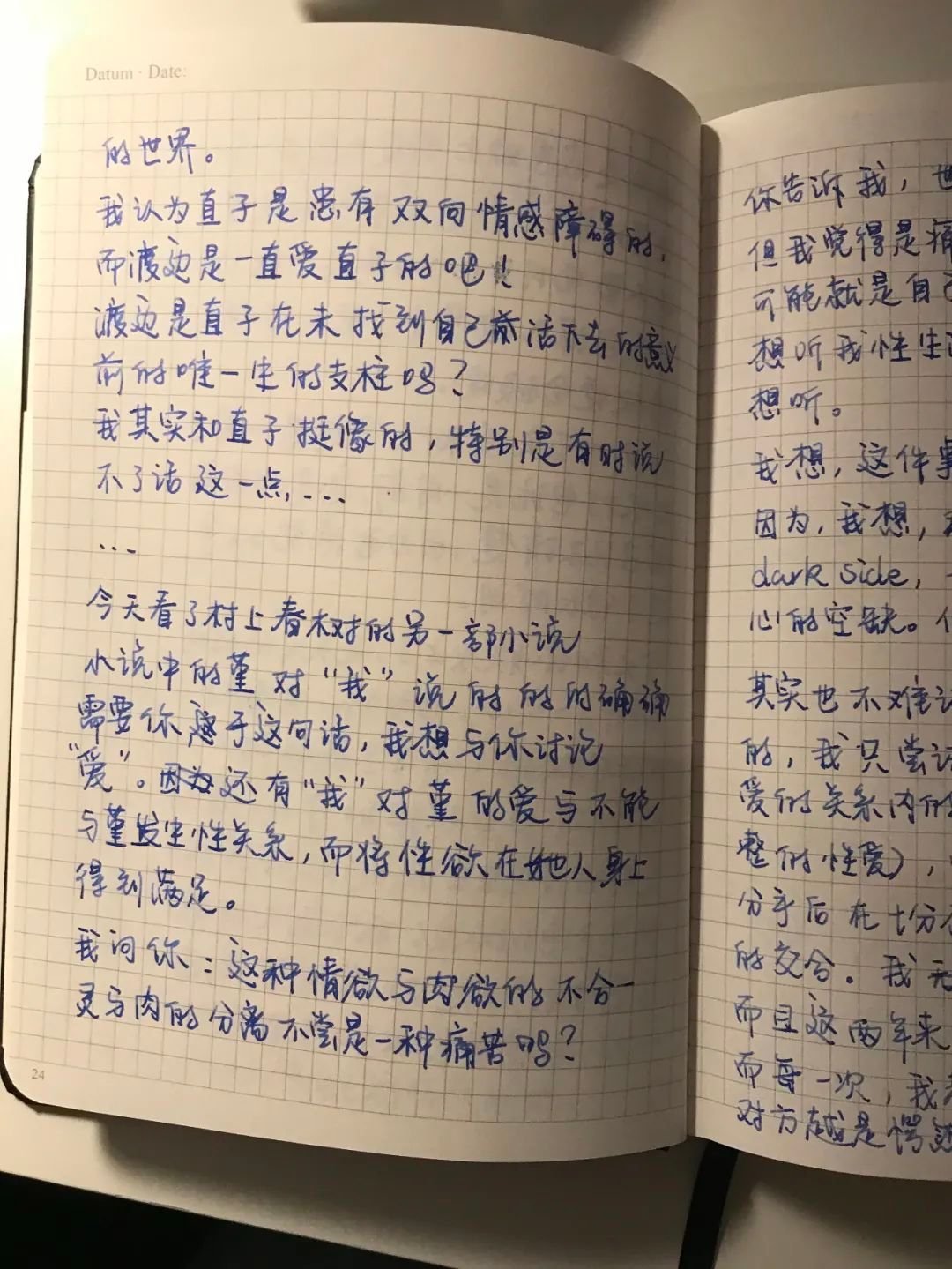

這時我遇到了另外一個困難中的人 -- D。她曾是我的學生,一個成績優異、上課總坐在第一排的女孩。兩年前她因抑鬱躁狂雙向情感障礙住進了醫院,她「毫無徵兆」的病倒令我非常震驚,我覺得自己從來沒有瞭解過她。這一次,她向我求助的也不再是一個語法問題,她的學業和生活都陷入了停頓。D的病倒也讓一個已經結痂的傷疤裂開了。那是一個多年前的朋友,當他精神崩潰被送入醫院時,我屏蔽了所有的難過情緒。可是,一個問題從來沒有離開過我:一個人病了,這究竟意味著什麼?

某種意義上我也病了。2019年的夏天之後,我的精神常處於支離破碎的狀態。之前和學生也會有觀點上的分歧,但在那個夏天(注:指發生在香港的事件)卻完全割裂了,我們彼此無法理解,這種關係的斷裂讓人痛苦。另外,也許在生活中我做了一些力所能及的反抗,但始終沒能在精神上為自己鬆綁,幾十年的生活在我精神上的划痕是無法抹去的,不過至少,我要理解是何種力量在隱秘地雕刻和塑造。

就這樣,兩個在困難中的人決定開始對話,雖然我們處在不同的人生階段,困難的內容也不盡相同。這些談話因為日常所以艱難,之前所有關於「理解」的理論,在一個活生生的人面前,都變得輕了。我們之間會有誤解,有時語言會乾涸沈默。當話題涉及到最深的黑洞時,我們在旁邊繞圈子,誰都不敢跳進去。我常感覺這些話語有如信件,D把它寄到了我這裡,然而信件在路上會遭遇壞天氣,有些字跡被雨水浸透了,模糊不清。有時,因為路途和時間過於遙遠,我收到的是一堆碎片,我嘗試著把那些碎片黏合在一起,但每一個黏合處也是裂縫,我很難說清楚這些裂縫意味著什麼,言說的困難總是和生活的困難攪合在一起,而意義要滯後很久才會到來。

綺彤

「綺彤」這個名字是在談話中被召喚出來的。這是D的第一個名字。她是家裡的第一個孩子,在她降生前,爸爸查字典準備了很多備選。不過,這個精心挑選出來的名字後來因為難寫被放棄了,第二個名字的筆畫要簡單得多,而最後身份證上的名字,則是姑姑幫她上戶口時臨時決定的。綺彤的媽媽在接下來的三年里,又生了妹妹和弟弟。「我猜,我媽那麼急生第三胎可能是因為計劃生育,妹妹當時生下來就被抱到親戚家藏起來,還差一點要送給別人,是太婆後來又把她抱了回來。」因為超生,上戶口時必須避開鄉鎮審查,家裡在市裡托了關係才登記成功。綺彤妹妹的名字在上戶口時寫錯了,之後就一直錯了下來。

「我不太喜歡現在這個名字,綺彤聽上去比較斯文。小學三年級的時候我才知道自己戶口本上其實是另外一個名字,不過那時也不在意,就把作業本上的名字都改了過來。」弟弟的名字則從一開始確定後就沒有變過,他是按照家譜的字輩來被命名的。

我也更喜歡「綺彤」這個名字,因為它像不斷變化的顏色,更加符合我慢慢看到的她的樣子。綺彤的老家在廣東潮汕地區的一個沿海小鎮,在那裡,生男孩傳宗接代仍舊是每個家庭的要求。「小學六年級的時候外婆去世了。她出殯那天,只有男人才能送她上山,女人走到山下,就不能再往上走了,這時我才意識到男女是有差別的。長大後我經常向爸媽抱怨:沒有能力為什麼還要生那麼多?為什麼一定要生男孩?媽媽回答說:那以後清明誰去拜我呢?」

媽媽嫁過來後,清明就只在婆家拜祭了。只有家族中的男丁才能為先人立碑,女性不能在石碑上刻下自己的名字。

有一天綺彤問我:「可以改身份證上的名字嗎?我有時很不喜歡我的名字。」我說當然,我有個朋友就改了。我也有過改名的想法,因為它太普通了,我碰到無數個與我重名的人,不過我一直沒有找到那個更適合自己的名字,於是就這樣用到了今天。很多人說名字只是一個符號,但這個符號里有父母的期望,或者代表了某種紀念和傳承,當然它也可能只是某個年代的流行詞。也許名字才是我們內心真正的身份證,綺彤社交媒體的署名是英文,疫情期間她還給自己取了一個希伯來文的名字「Emunah」,她告訴我那是「信心」的意思。

頭髮和泡泡

「媽媽生我的時候才22歲,自己還是個孩子。我沒有喝過母乳,因為一吃就會吐出來。」 吃米糊長大的綺彤是個小不點兒,爸媽去了廣州打工,對童年的綺彤來說,清明和春節爸媽回家是一年中最重要的事情。「媽媽回來時我總想跟著她,她去哪兒我去哪兒,但有時她有自己的聚會,就會想辦法擺脫掉我和妹妹。」 綺彤在父母身邊讀了一年小學,後來弟弟也到了讀書的年紀。家裡的經濟條件不允許兩個孩子都留在城裡讀書,她便被送回了老家。

回到老家後的綺彤有一個問題:為什麼弟弟能留在爸媽身邊而她不能?爸媽告訴她,男孩子容易學壞,所以要帶在身邊管教。綺彤在心裡暗暗立志:我要向爸媽證明,我比弟弟強。我不知道這次送回老家的經歷是否讓她很難過,她只和我說過一件和頭髮有關的小事:「從家裡走路去學校只要幾分鐘,有一天,我在校門口碰到了媽媽好朋友的女兒,她見到我就說:綺彤,你的頭髮怎麼這麼亂!這句話我到死都記得。她的聲音好大,我覺得大家都聽見了。一年級時,媽媽會幫我扎頭髮,回到老家後,奶奶沒時間幫我扎頭髮。」

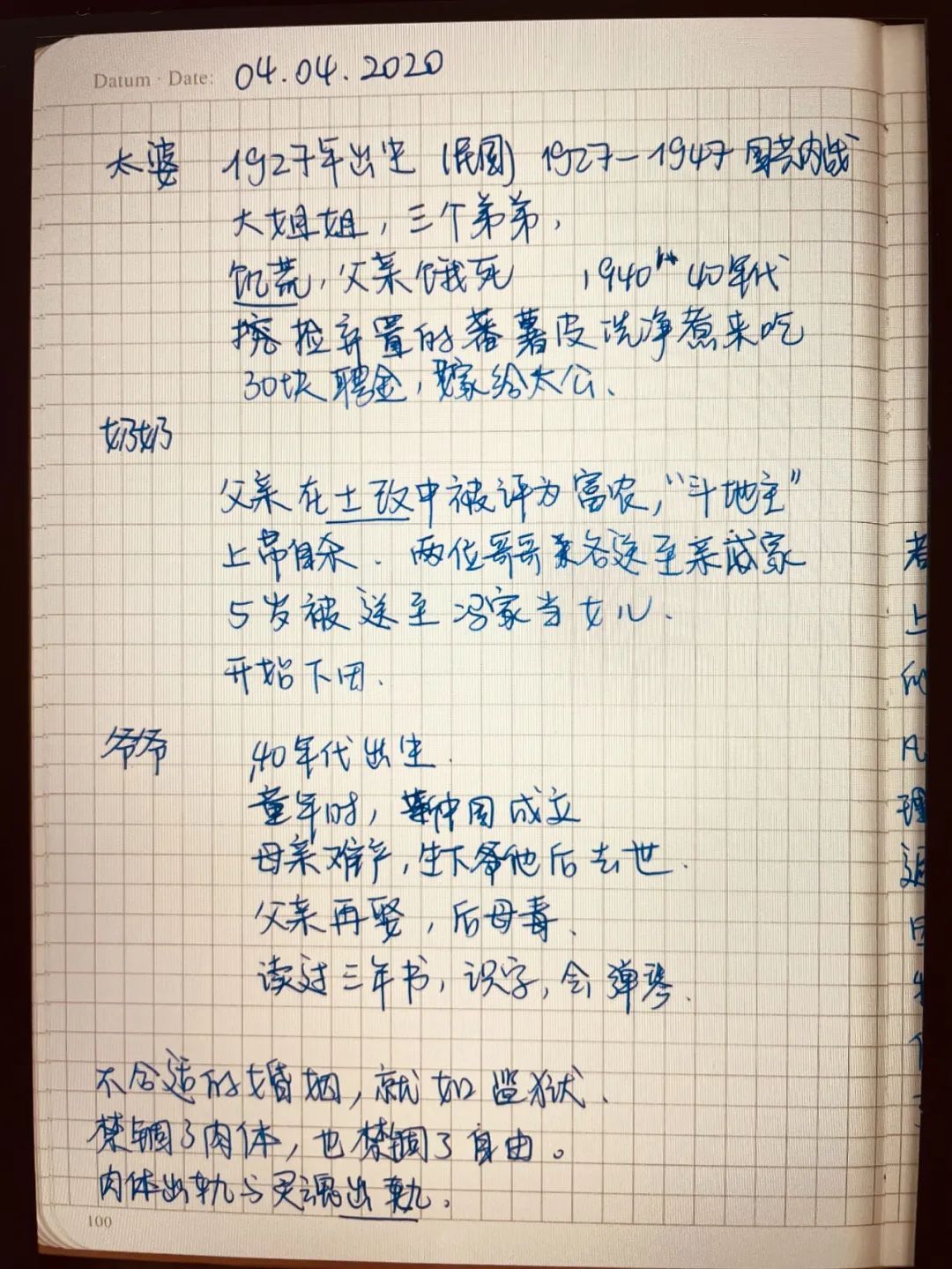

綺彤的奶奶五歲時被太婆收養,她一直是家裡的主要勞動力,每天很早就出去乾活了。奶奶很嚴厲,綺彤小時候很怕她,「當我做了一些違規的事情,就會做一些她喜歡的事情來轉移她的注意力,我努力討好她,因為我覺得她不喜歡我。」

「爸爸說我從小就懂事,他帶我去公園,我看到其他小朋友友吹泡泡,也想要。爸爸說要省錢,我就不吵了。我應該算是一個很乖的小孩。家裡人說我是那種很宅、文靜的女孩,妹妹喜歡在外面跑,所以她挨打更多。媽媽說我唯一不乖的地方就是比較倔,我會直接把想法說出來,和他們辯論,他們便說我頂嘴。一次週末,老師要我們回學校排練節目。那天奶奶拿藤條打了我,小腿打得一條條紅色,我穿著短褲。我那時已經知道什麼叫羞恥,心裡暗自希望老師不要問我腿怎麼了,我不想讓別人知道我是不乖的小孩,但是老師還是問了,那時我覺得自己要爆炸了。」

她說的時候,我想起自己小時候曾經有過的一個隱密角落。那是家屬區樓房側面凸出來的兩根水泥牆柱,中間有一個狹窄的凹進去的空間。每次被大人責罵,我就偷偷跑到那裡,蹲在那個灰色的小凹洞里,牆上一個個凝結的小水泥塊好像一幅地圖,我幻想自己是一隻螞蟻,可以沿著地圖爬走。一天中午,一個住在附近的同學經過時看到了我,她大聲問我在那裡做什麼,我低著頭,努力躲開綺彤說的,那個讓人炸裂的「痛苦暴露在空氣中的時刻。」 後來長大了經過那裡,我發現其實不管從哪個角度看,那個角落都是顯而易見的。

我看過一張綺彤小時候的照片。照片上她的頭髮剪短了,像個男孩,眉頭微微皺著, -- 這個表情我仍經常在她臉上看到。她不開心的時候會寫日記。我們聊起童年的孤獨,她覺得沒有人在自己身邊,妹妹有太婆,弟弟有媽媽,而她是一個人。「我腦子一直有那種畫面,一個人在這個世界上,在一條很長的路上,一個暗暗的房子里。」

現在綺彤有一頭濃密、黑亮的長髮,有時扎起來,有時披著。去年我們在波恩見面,約起去市中心吃飯,出門前,她看著鏡子中的自己說:「我就是那種別人家的孩子,成績好,而且很乖。」 -- 這是她小時候努力長成的樣子。那天陽光燦爛,路邊的咖啡館坐滿了人,人們看上去都很閒適而滿足。也是在那天,我讀到一位做小學老師的朋友記下的一段值日趣聞:一低年級女生披頭散髮經過,「老師,幫我扎頭髮。」 我見她沒禮貌,搖頭說 :「不行,我手裡拿著東西。」 她直直望著我:「 我可以幫你拿,你幫我扎。」

選擇

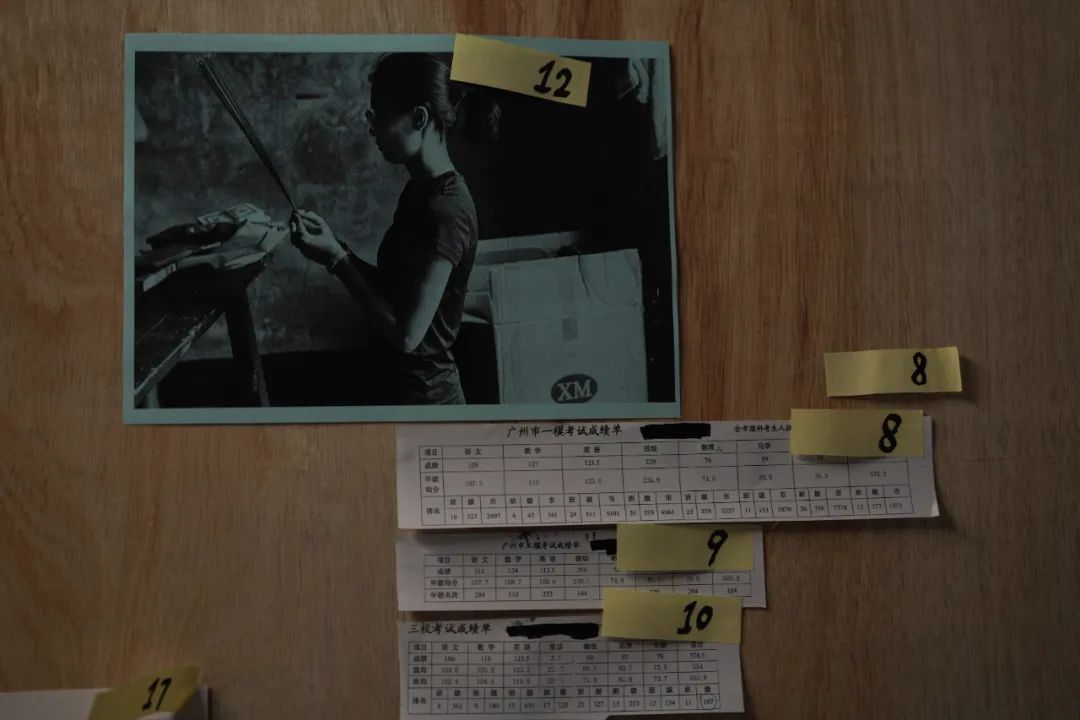

「誰想離開自己生活的地方,那她准是不快活的。」小學畢業時,綺彤考了年級第一,她如願以償地再次來到了廣州。「爸媽為了我們三個孩子,在這個城市打拼了二十幾年,別人問我來自哪裡,我一般說廣州,如果再問廣州哪裡,我就答不上來了,我們住過太多地方,二十多年搬了19次家。爸媽以前做紅酒批發,每天送貨到煙酒行、酒吧,很晚才能收工,我們經常晚上九、十點吃晚飯,他們很辛苦,卻始終賺不到什麼錢。上高中後,家裡的經濟情況好些了。那時我們班有很多出國的,高考後我也有了這個想法,但提都不敢提。大學時我能出國其實是個奇跡,因為那時家裡轉行做了液晶屏回收批發,我出國時正是他們生意最好的時候。」

「我也反思為什麼自己會出問題。以前我的目標很單純,腦子里只有一件事情。小學的目標是離開老家,高中的目標是大學,但我現在已經無法像高中一樣從早學到晚,那樣的話我會崩潰。準備出國時,我和別人的目的也不一樣,我是到外面去尋找自我的。到德國後,我看到了更多的可能性,讀書並不是唯一的出路,我覺得自己不如德國學生,知識面太窄,也很容易無聊。回天津實習時我想改變自己內向的性格,主動與人交往,發現自己的潛力其實特別大,老闆和同事都覺得我善於處理人際關係,不過那樣我也很累。那時我還想了很多關於未來職業的事情。以後我要乾嘛?公司的每一個部門我都去嘗試了,在企業工作只能接受命令,無法主動去做一些事情,我覺得這樣的工作也會痛苦,無聊的痛苦,可能還是學校更適合我。那半年中,我在生活中也做了很多嘗試:生平第一次喝醉,第一次熬夜後去爬山…… 精力完全透支了,回到德國時又選了一門很難的課,壓力很大,所以再過半年崩潰也正常。」

綺彤的經歷,就如我曾給學生描繪的美好前景真實版:瞭解陌生的文化、嘗試新鮮的事物,適應多變的時代,給自己更多、更好的選擇。相對於大部分上完課後就呆在房間里追劇或玩遊戲的同期交流生,綺彤把自己開放給了更多的可能性。

可是,事情在什麼時候卻走向它的反面?

「新的東西太多,我什麼都想學,又覺得自己有點跟不上了,越學習越覺得自己很垃圾。我每天要在四五種語言之間切換,潮州話、粵語、普通話、英語、德語,每一次角色轉換就要換一種語言,每一次轉換都很耗費精力,有時會讓我很混亂。我的語言表達出了問題,永遠沒辦法解釋清楚我自己。」

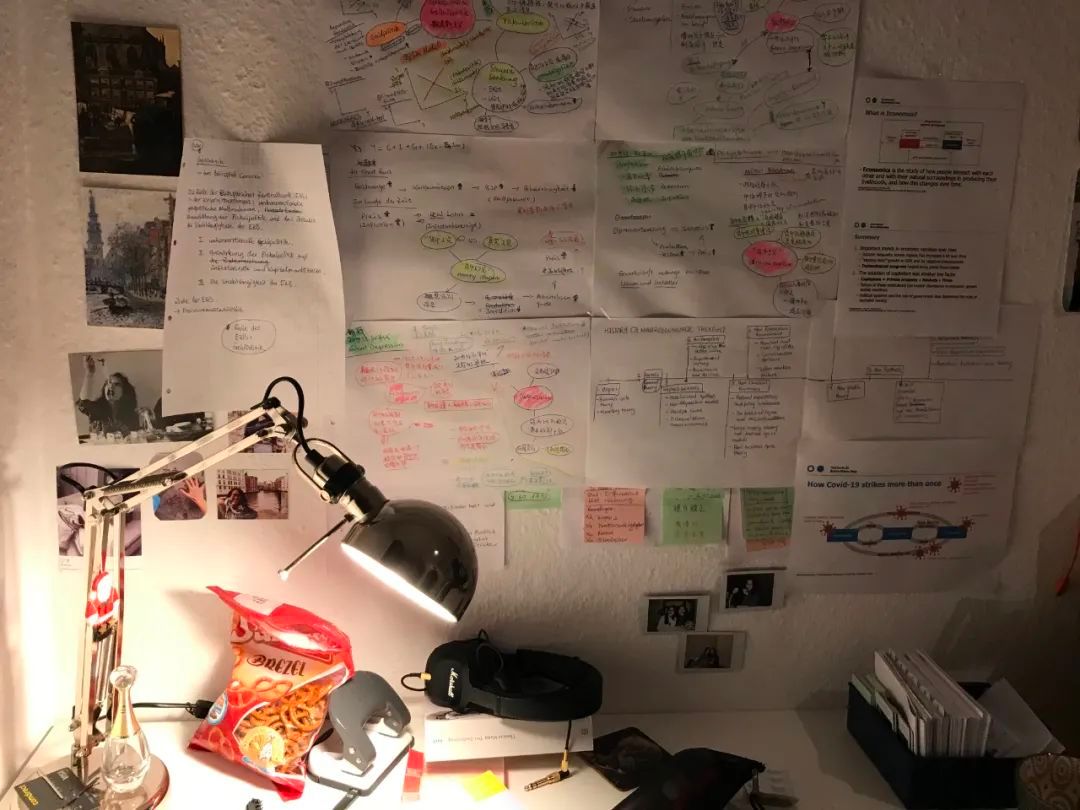

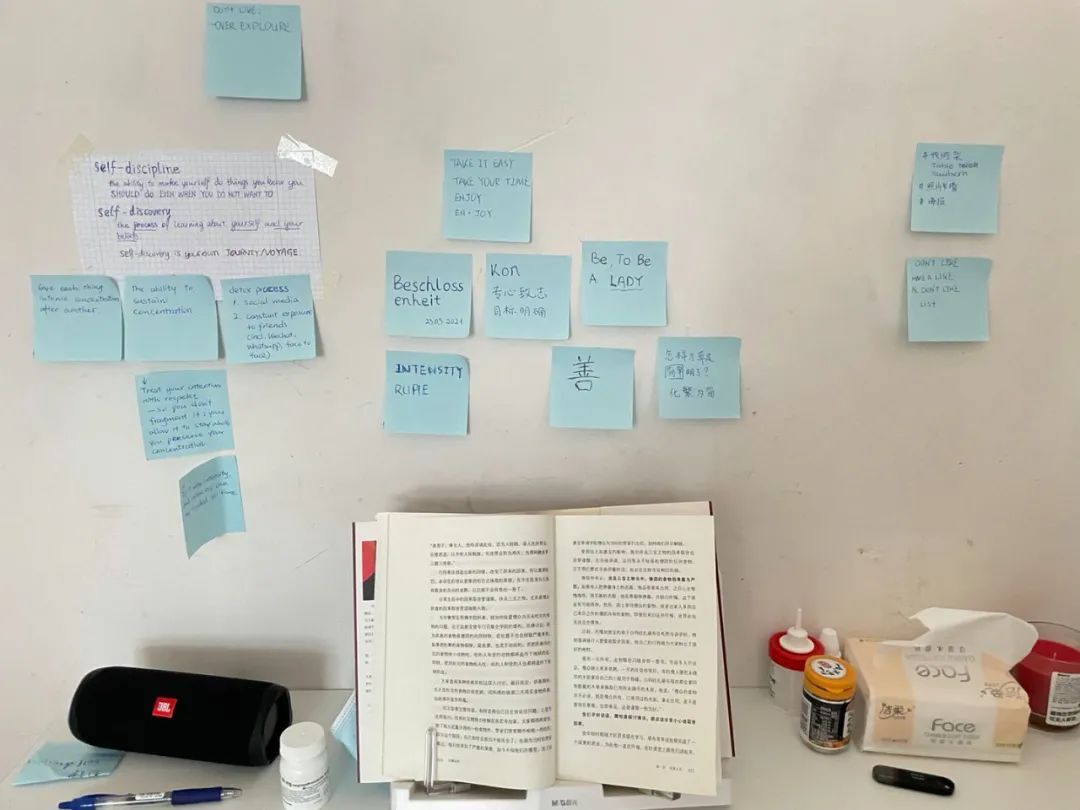

在德國的房間里,綺彤用照片和文字貼滿了她床邊的牆壁。她抄下了《生命中不能承受之輕》的著名段落:「人應該怎樣選擇?是沈重還是輕鬆?他反復想,直到最後他對自己說,他不知道他想要什麼,這再正常不過了。去檢驗一個決定是不是正確與否幾乎是不可能的。因為沒有對比,一切經歷都轉瞬即逝,一切都是第一次並且沒有準備,就像一個沒有事先排練過的演員登上舞台。」

「現在擺在眼前的選擇都有一個時間節點,它們在時刻提醒我,錯過這個村就沒有下個店了。每個節點到來時,我都很惶惑,我就哭了。」

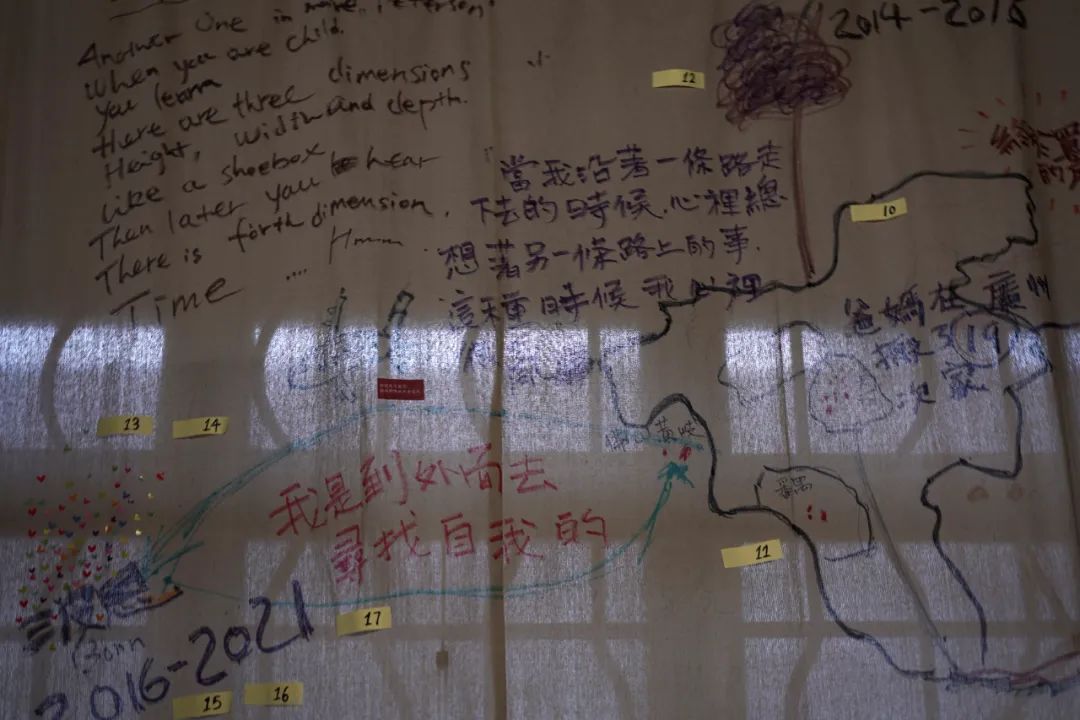

我仔細地讀著綺彤的時間表,被精心設計的線性時間,其中的躊躇、徘徊被省略了,這枝離弦的箭會射向哪裡?

綺彤是家族里走得最遠的人,太婆和奶奶幾乎沒有離開過家鄉的小鎮。「不開心的時候,走得越遠我越害怕,會特別想家。活在家裡比較簡單,為什麼我要出來呢?」她病倒的時候,奶奶去媽祖廟拜神為她祈福。「她說我是媽祖的孫女。以前我對她拜神嗤之以鼻,但慢慢地,我也覺得,人總是要相信些什麼,而且,你真的信什麼是說不出什麼原因的。」

可是,我們能相信什麼呢?

我們已經無法真正相信太婆和奶奶的世界了,雖然媽祖廟的香火依舊旺盛。新的秩序尚未建立,也許,它永遠無法建立起來。當我們學會用複雜的、多樣的角度去觀察世界時,這本身就是反秩序的,這樣的悖論注定了我們只能在碎片中不斷地去尋找某種統一,它意味著一次次的失敗和重組,一個準備好了的時刻就是面對不確定的時刻,你不再可以依靠慣性而行動了。

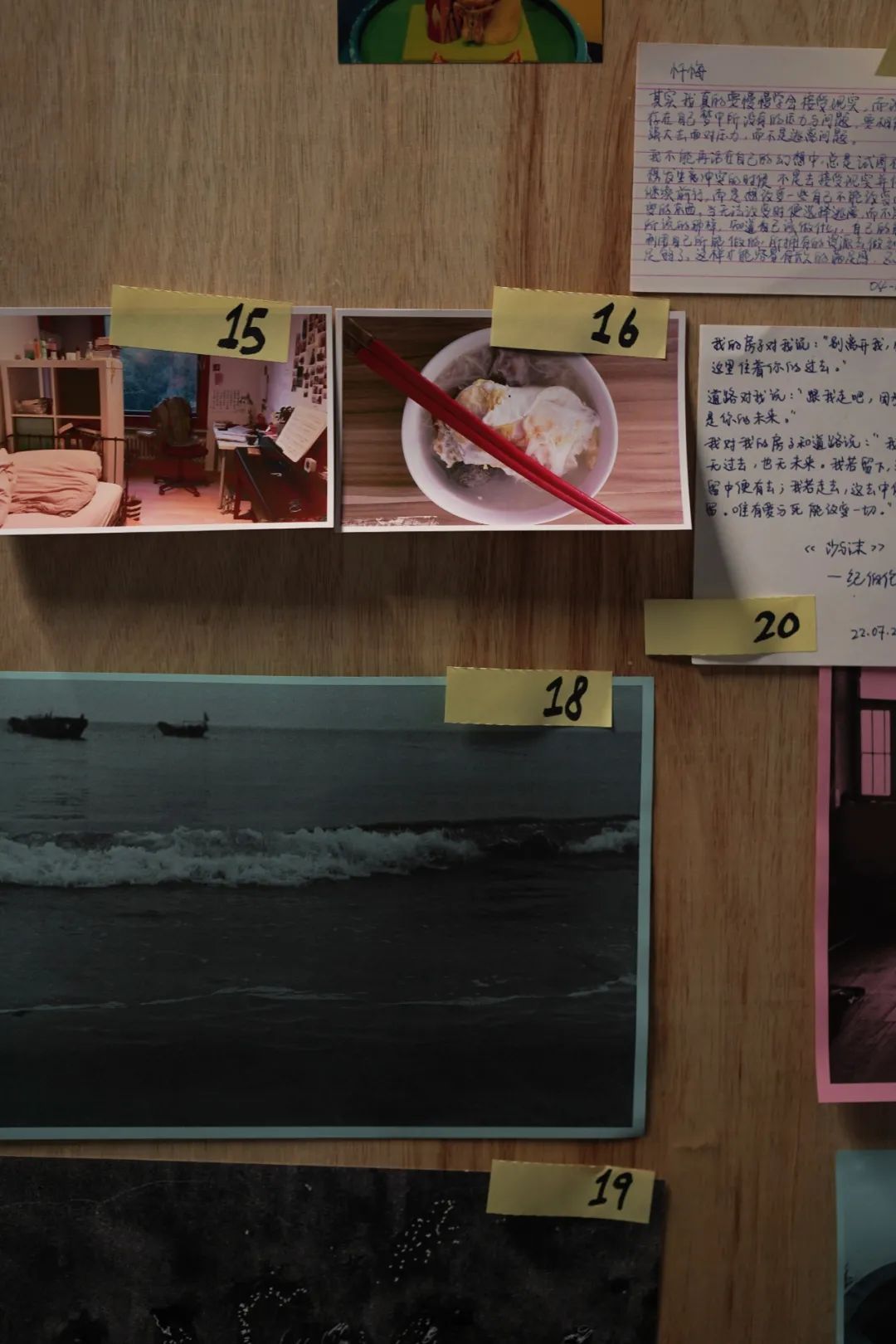

今年四月,我去了綺彤的老家。住在海邊的小客棧里,我第一次看到了黎明前的大海。海浪一波又一波地衝過來,帶走一些沙子又退回去,有一些沙子離開了腳底,帶來短暫的暈眩感,要在流沙上站穩,並不是一件容易的事情。

陰影

在一次家庭聚會後,綺彤媽媽說:「當我知道第二胎又是女的,我是哭著回家的,我想生男孩,我怕生完二胎會被拉去強行結扎。」綺彤問:「那你恨肚子里的那個女孩嗎?」媽媽回答說:「自己的孩子怎麼會恨?」

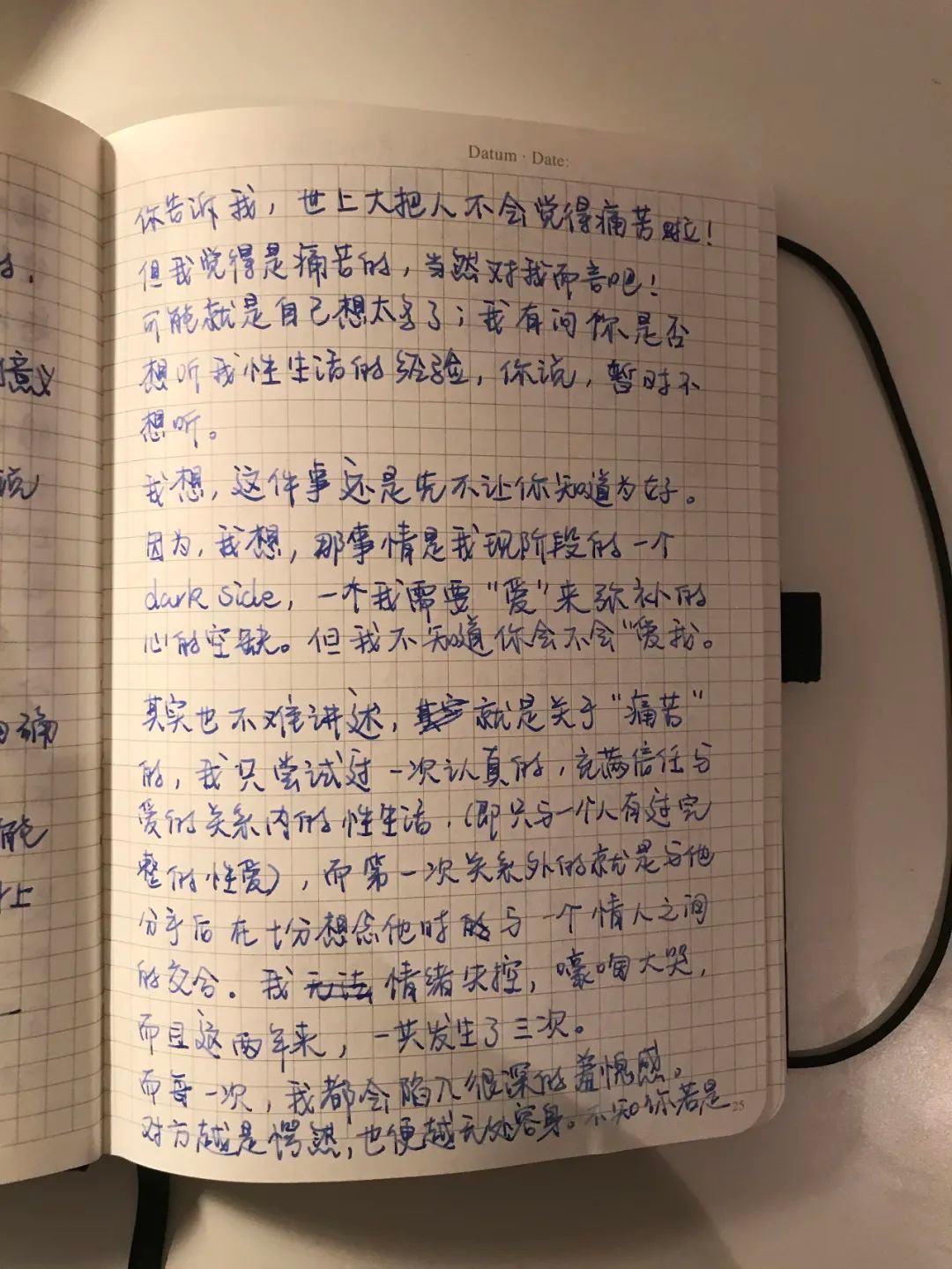

媽媽愛我嗎?這個問題曾經困擾過綺彤。「她不是那種母愛泛濫的人,我小時候和她的親密關係不多。那時我特別害怕她不和我說話。她會冷戰,然後說,你不要叫我媽媽。無論我是對是錯,都要主動去找她,有時候甚至要跪著求她和我說話。我總覺得她偏愛弟弟,我和妹妹都缺乏被關愛和安全感。大學時,綺彤遇到了C,綺彤很黏她,很喜歡她。「我分析過我們之間的感情,我有一點戀母情結,我和媽媽的關係對我的性格養成影響很大。C是那種特別有母愛的人,我曾經寫信給她,告訴她我們之間不是一般的友誼,有點像媽媽和孩子之間的感覺,有種強烈的依戀感。我不知道同性、異性戀的區別,在情感中我不介意對方是男是女。」

媽媽愛我嗎?成年後這個問題變成:他愛我嗎?

N是綺彤第一個真正愛上的男人。「我們在一起總有說不完的話,之前我很相信柏拉圖式的愛情,我會懷疑對方是否真的喜歡我這個人,也疑惑性在男女關係中的位置,有時甚至有慾望我也會壓抑。他說我在這方面不是很健康,因為這個我們會爭吵。我覺得,這和家庭環境有關係,我一直被訓導不要隨便和男人上床。在這樣的訓導下,我覺得我的身體不僅僅是自己的。C是虔誠的基督徒,她也反對婚前性行為,我夾在友情和愛情之間,選了A就不能選B,因為這個,我和C越來越疏遠了。」

「 N 過生日之前我們已經考慮分手,他生日那天我送給他一條親手織的圍巾。他哭了。第二天他來找我,可能他感受到我的心意,覺得我們還可以在一起。他想牽我的手,我卻把他甩開了。我也不知道自己為什麼會這樣,也許我覺得還有很多問題。我們又開始冷戰,最後就分手了。我身上有很多不好的影子,很多地方很像我媽媽。以前媽媽說我像她,我是極力反抗的。我覺得我們彼此並不理解,但是我很愛她。」

我問:那些不好的影子是什麼?

「媽媽和太婆、奶奶一樣,生氣的時候會頓足捶胸。初中三年和爸媽一起住的時候,每次過節的時候他們都會吵架,媽媽會錘自己的胸脯,還用頭撞牆。和 N 在一起的時候,當發生口角而我卻無法解釋的時候,我也會哭、失控、撞牆、傷害自己。這可能嚇到他了,所以我們分手應該是對的,這讓我與那些影子保持一些距離。」 綺彤做過一個這樣的夢:去世多年的外婆變成了一個小孩,要求她打掃乾淨房間角落里的蜘蛛網。這時媽媽過來抱住了外婆,外婆在媽媽的懷裡安靜地睡著,就像再次死去了一樣。綺彤松了口氣,想回到自己的房間,這時外婆卻追隨她上了樓。外婆推開了房間的那一瞬間,她驚醒過來,心臟在狂跳......

綺彤想和陰影保持距離,而我曾經比她走得更遠,我拒絕陰影。從十多歲開始,我就有意識地拒絕成為母親那樣的女人。我覺得她思想落後,她的不幸(中年遭遇丈夫出軌)和她的軟弱抑或固執(堅決不願離婚)都讓我哀其不幸又恨其不爭。我在所有的書本里尋找獨立、自主的可能性,並在生活中實踐它,直到有一天,我也在親密關係中歇斯底里了。當時我跪在地上,絕望地想:為什麼?為什麼我也變成了這個樣子?難道真的有所謂命運?-- 那個母親經常提到的詞。

我花了很長時間理解陰影究竟意味著什麼。

那是一種強大的力量,人們說,她被情感吞沒了,一種無法言說的痛苦,在身體里衝撞著尋找出口,她不再有自控力。但是,自殘是無計可施的最後表達方式 --「人們常常指責一個女人歇斯底里,但是從不問她為什麼會那樣」(艾萊納•費蘭特)。

德語詩人策蘭生前最後一本詩集名為《光之強迫》,這是策蘭自造的一個德語詞,沒有人能夠解釋清楚它的含義。不知為什麼,和綺彤談話時我總想起這個詞,每次她憧憬地談起愛情的美好時,以及,每次她為自己的歇斯底里而羞愧時。——她為那一刻她的衝動、混亂、失控而羞愧,就如一個被光明審判的罪人。

我仍感到羞愧。但這一次是因為,我曾經想要拋棄陰影。當我往母親身上貼上軟弱、失敗、不理性等標籤的同時,也不自知地這樣暴力審判了自己。

綺彤說起她被送進醫院的那個晚上,媽媽一夜沒睡,坐在她的床邊流淚。「我一直在昏睡,所以並不知道。當她告訴我的那一刻,我覺得她是愛我的。經過好幾次的爆發後,我和爸媽的關係比以前親密了。」 綺彤媽媽說:「為什麼我的孩子這麼不省心?我有時候真想跑到廟里去,就跪在那裡,跪一天,這樣我會覺得好受點。」

而我的媽媽一天天衰老了。有一天她問我,「焦慮」這個詞是什麼意思?是不是胡思亂想停不下來?她開始變得害怕出門,外面的世界瀰漫著隨時可能入侵的病菌。我去給她拿藥。到家時天已經黑了。媽媽說:「天黑了外面危險,你回去要好好看路。」我說:「你越來越膽小了……」

綺彤說:「奶奶可能也有強迫症,她的帕金森症越來越嚴重,她連馬路都過不去,但她仍舊每天一定要給家人做飯,如果我們要她不要做,她就會哭。」

我無法忘記那些瞬間:我的媽媽在擰開一個藥瓶,綺彤的奶奶拿著鍋鏟在炒菜,她們的手在顫抖,那是母親傳給我們的,最真實的東西,陰影,你想跳出去,這樣會輕鬆些,但是,「你知道:那一跳,總是越過你,永遠。」(策蘭)

《理智》與《情感》

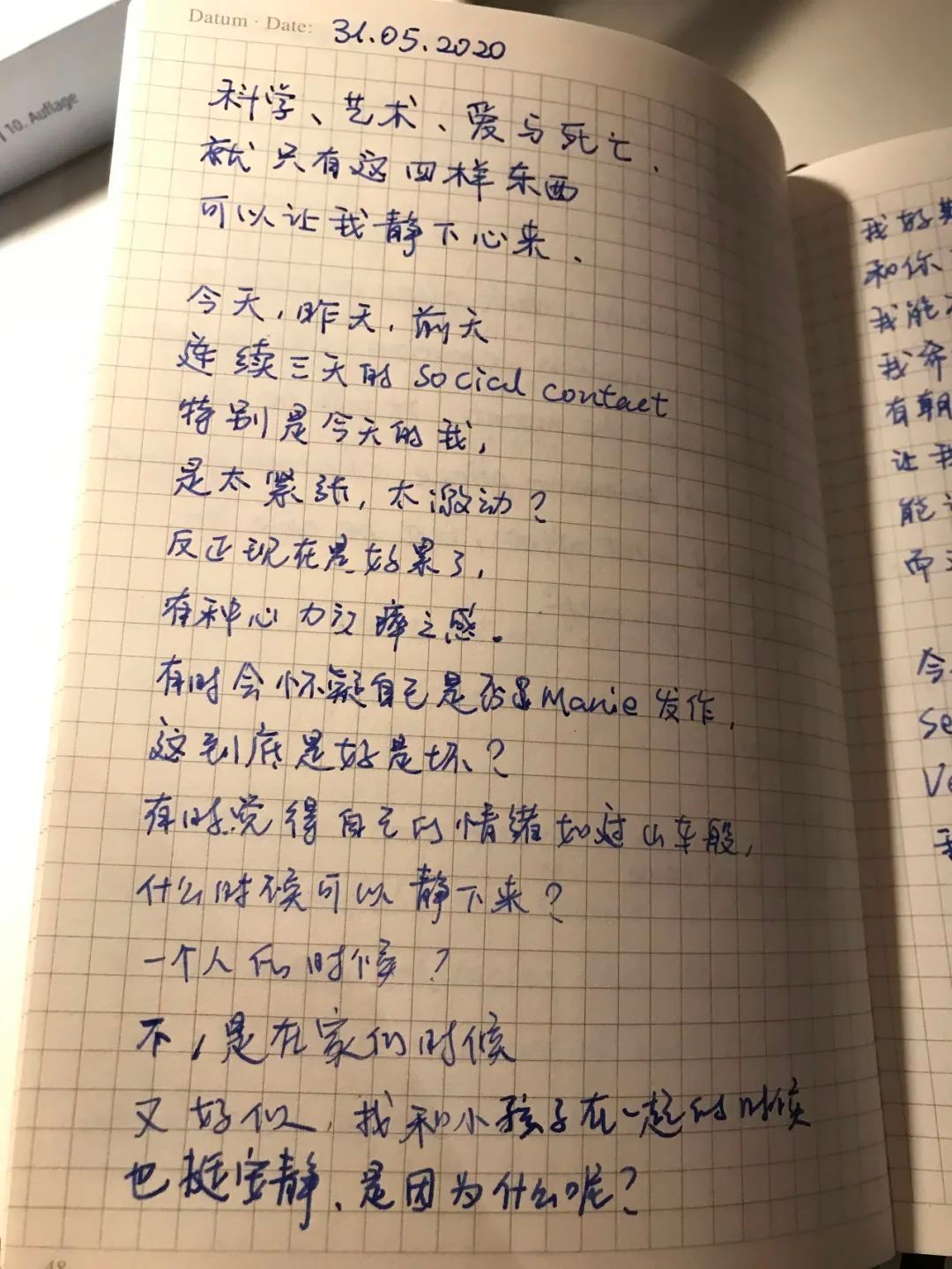

2018年12月,綺彤在日記中寫道:眼睛是心靈的窗戶,始於此,終於此。她買了兩個一大一小兩個藍色本子,小的稱之為 《情感》,大的那本則命名為 《理智》。德國的冬天陰鬱而漫長,和N分手的痛苦仍未離去。實習之後的精力透支了。學業的壓力卻日重,力量正在一點點離開她的身體。有一天她躺在房間里,虛弱到了極點,是同學送過來的熱粥讓她活了過來。死亡從未如此地接近過,她在《情感》中寫道:「恐懼死亡,是對失控的恐懼,恐懼未來,是對未知的恐懼。」 在另外一面,她又寫道:「 渴望死亡,是對自由的極度渴望, 渴望未來,是對擁有的極度欲求。」 她隨身帶著《情感》,她的手在不停地書寫,寫給她帶來安全感。她在本子里寫下了一個個對子:戰爭--和平、逃避--勇敢、陰--陽、克制--渴望,一邊是空,另一邊卻是多,多到沈溺.......她也在裡面寫下了2019年的新年寄語:期許自己做一個獨立、理智的女生,在新的一年里,可以成為一座堅固的島嶼,學會放下,放過自己、原諒自己。

《情感》里有很多新年計劃,要學習、要旅行、要讀書,但終於她還是買了回國的機票。在老家呆了一個星期後,她去了外地旅行。走在大街上,綺彤的不安全感越來越強烈。「我回國前讀到國內現在有很多攝像頭,心裡很緊張,我覺得自己政治不正確,會被他們監控。」 她開始對黑色特別敏感,彷彿其它顏色都消失了,街上到處都是穿黑衣服的男人。她和朋友去酒吧喝酒,卻四處找不到門,因為門和牆已經合為一體。

「在回廣州的飛機上我歇斯底里了,我覺得身邊坐滿了黑衣人,不斷的問乘客飛機是不是真的去廣州,一直在哭和尖叫,飛機到了我被拖出去時,內心充滿了恐怖和絕望,自己太弱小了,我只能接受命運的裁決。我出來就看到了爸媽,第一反應是松了口氣,但是又不相信自己的眼睛。我以為自己出現了幻覺,我還和我爸媽說暗語,並要去警察局報案。」她住進了醫院,身體以一種強制的形式讓時間斷裂了。

「在醫院的很多東西都不太記得了,我吃了很多安定藥,感覺一直在昏睡。兩個星期後我還是沒有完全正常,但我強烈要求出院。在醫院服用的藥有很多副作用,比如說記憶力下降、發胖、遲鈍等等,於是我就主動停用了,為此國內的醫生很不滿。」

《情感》終結於2019年2月16日。綺彤之後沒有再讀過它。

在《理智》的開篇,綺彤抄下了作家黑塞《納爾其斯與歌爾德蒙》一書中的片段:分裂和矛盾讓生命變得豐富和綻放,如果理智和冷靜不知何為迷醉,如果感官慾望沒有死亡在其後駐足,如果愛沒有性別之間永恆的鬥爭,那它們又會是什麼模樣呢?

召喚

2019年秋天,綺彤重新回到德國繼續學業,她開始努力重建自己的生活。在德國的房間里,有一架電子鋼琴,那是她用自己打工賺到的錢買的,「回來時最開心的事情就是再次見到它。」她喜歡音樂。在鋼琴的上面,放著一個溫度計 。「我老是要去看看溫度,因為覺得房間很冷」 。人在童年時對於世界的最初觀感,可能很大程度上決定了之後他如何感知世界。綺彤有時還呆在「那個暗暗的房間」里,而我則喜歡有風的陰天。不管如何努力,對於這個世界的不安全感從來沒有離開過我們。我曾嘗試問過為什麼,據說,嬰兒時期我曾從床上摔下來,那時恰好沒人在家。媽媽懷疑那次我受了很大的驚嚇,因為之後的半年,每個晚上我都啼哭,她不得不抱我走到天明。其實,沒有人知道真實發生了什麼,只是我需要一個解釋,還有什麼比無來由的受苦更折磨人的呢 ?我把解釋的膠布貼在傷口上,感覺到些許釋懷,但是,那個言語無法到達的深洞仍在那裡。因此,我們只能一次又一次嘗試著訴說,並希望每次能往深處再走一點點。

疫情來的時候,我們都被困在房間里,剛開始不能出門對綺彤來說有一點開心,因為可以心安理得地宅在家裡。我們之間隔著七個小時的時差,她會興奮地告訴我她遇到的一些人和事。我們聊的最多的,仍是情感問題。我有時樂觀,覺得我們一起戰勝了什麼,有時又覺得極其無力,有些障礙彷彿是無法逾越的,它既來自外界,也來自於我們的內心。綺彤夢見自己在過一個全德國最長的紅綠燈人行道,而我則繼續在夢里不停地錯過火車和飛機。

在我們開始談話之前,我曾經把她設想為一個教育體制的受害者,這是一個過於簡單的解釋。綺彤其實在這個系統里生存得不錯,她需要這個平台支撐日常生活。在德國她得到了很多老師的鼓勵,儘管困難重重,她最後仍以很好的成績畢業了。不過我知道她經歷了什麼 :「最近壓力挺大,沒怎麼好好吃飯。昨天吃了幾口就胃脹到心跳加速,感覺食道阻塞了一樣。著急去了醫院後,抽血化驗的指標都正常。醫生問我是不是壓力太大,我是受不了自己不專心去準備一樣東西,也不是那種可以同時進行多項任務的人,而且我真的太追求完美了,所以很累。一想到好多事情要做,我就會緊張,全身抖。有天早上,腳濕濕的從洗手間去廚房弄熱水器,我還摔倒了,側摔躺下,幸好我才23歲。」

一位朋友曾經教我高效工作的秘訣:首先隔離情感,然後運用理性和邏輯,他說:「我就是這樣把自己變成賽博人的。雖然不知道這是進步還是退步,但未來將是賽博人的世界。」儘管沒人承認或者意識到,成為穩定輸出的機器人才是現代人最隱密的夢想,機器可以對抗死亡的恐懼,因為它永遠運行。綺彤和我以肉身碰撞系統,受傷終歸難免。

在去潮汕老家的車上,綺彤的父親對我說:「人活著最重要的是正能量和責任感。」這個每天都在為生意操勞的中年人,女兒生病時為了去看她申請德國簽證時,手已經粗糙得很難錄到指紋的人,我很難去詰問他什麼是正能量。每到年末,綺彤都會寫下對新年的希望,「過了今晚,我希望看到一個精力充沛,有夢想的人。」 她在日記里不斷地檢討自己,督促自己自律,要成為更好的自己。我也很難去問她,什麼才是更好的自己?窗前飛過的那只小鳥也想成為更好的小鳥嗎?

今年綺彤沒有寫什麼,她決定放棄了本已找好的實習工作回國。新年之際,內心是不捨和矛盾。在飛機上看著太陽升起,她確定自己在向日而行。「我聽從我的心與生命的呼喚去做每個人生階段的重大決定,現在的我也要清醒地知道,生命的召喚永不停息,就如死亡的召喚一樣。」

在酒店隔離期間她做了一個夢。夢中回到了老家,見到了熟悉的小學同學們。她們穿著白色的婚紗站在路邊,等待著另一半來接親。綺彤高興地上去與她們打招呼,但是她們都已不認識她了。她只能回到酒店,瞬間她又來到了在德國寄居家庭的房子里。她住過的房間已經被清理,每個人都在忙碌,她和他們說話,但是聲音就像在空氣中消失了一樣,沒有人聽見,也沒有人回應,她只能再次回到「只隔了一條街」的酒店。「我徘徊在兩個家之間......」

夢總是在訴說著某種真相,有時我會問,我們到底要在這其中徘徊多久?有些問題注定沒有答案,我們永遠生活在問題之中,一切答案都是暫時的。

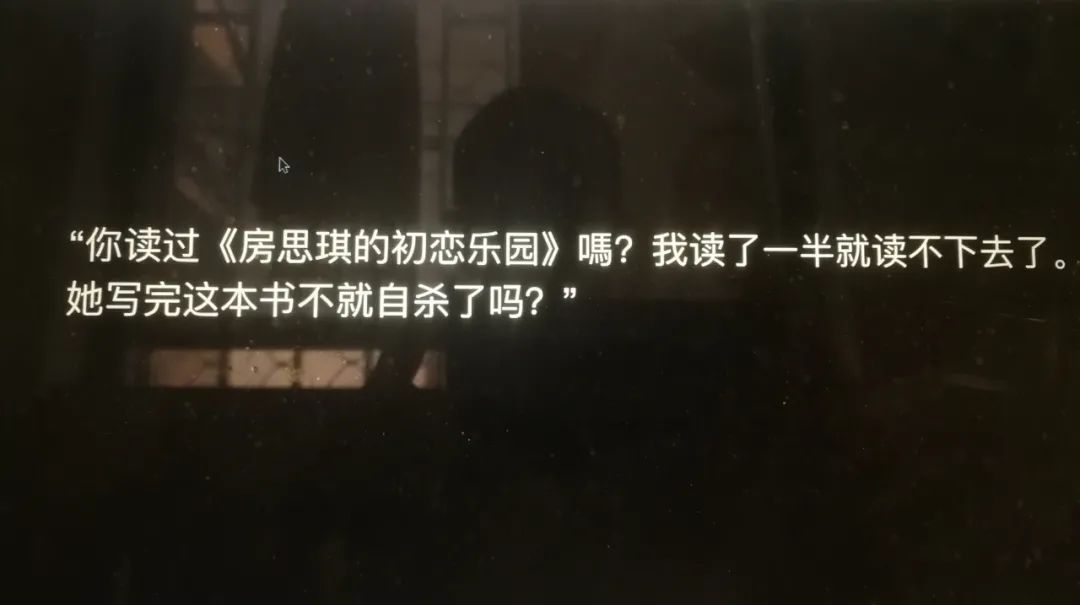

有一次綺彤問我:「你讀過《房思琪的初戀樂園》嗎?我讀了一半就讀不下去了。她寫完這本書不就自殺了嗎?」

我無法回答,只有沈默。我也許可以分析出幾十條原因她為什麼會死,但是還是窮盡不了這個問題。

那天我們還聊到了《女性癮者》。綺彤說,我喜歡第二部的結局。我說,第一次我看這部電影時,看到女主給自己墮胎就看不下去了,連聽都聽不下去,最後關掉了聲音。我喜歡裡面的對白,像在讀小說,就是畫面有點累人,而且我害怕自己也會那樣。我買了一本性心理學的書,也想分析下女主為什麼會這樣。其實她和她媽媽的關係很糟糕,她的婚姻對象也不是很好,裡面有好多問題,我覺得它灰暗到了極點。可是現在,我覺得那是一個勇敢的結局。

本文作者:彭靜

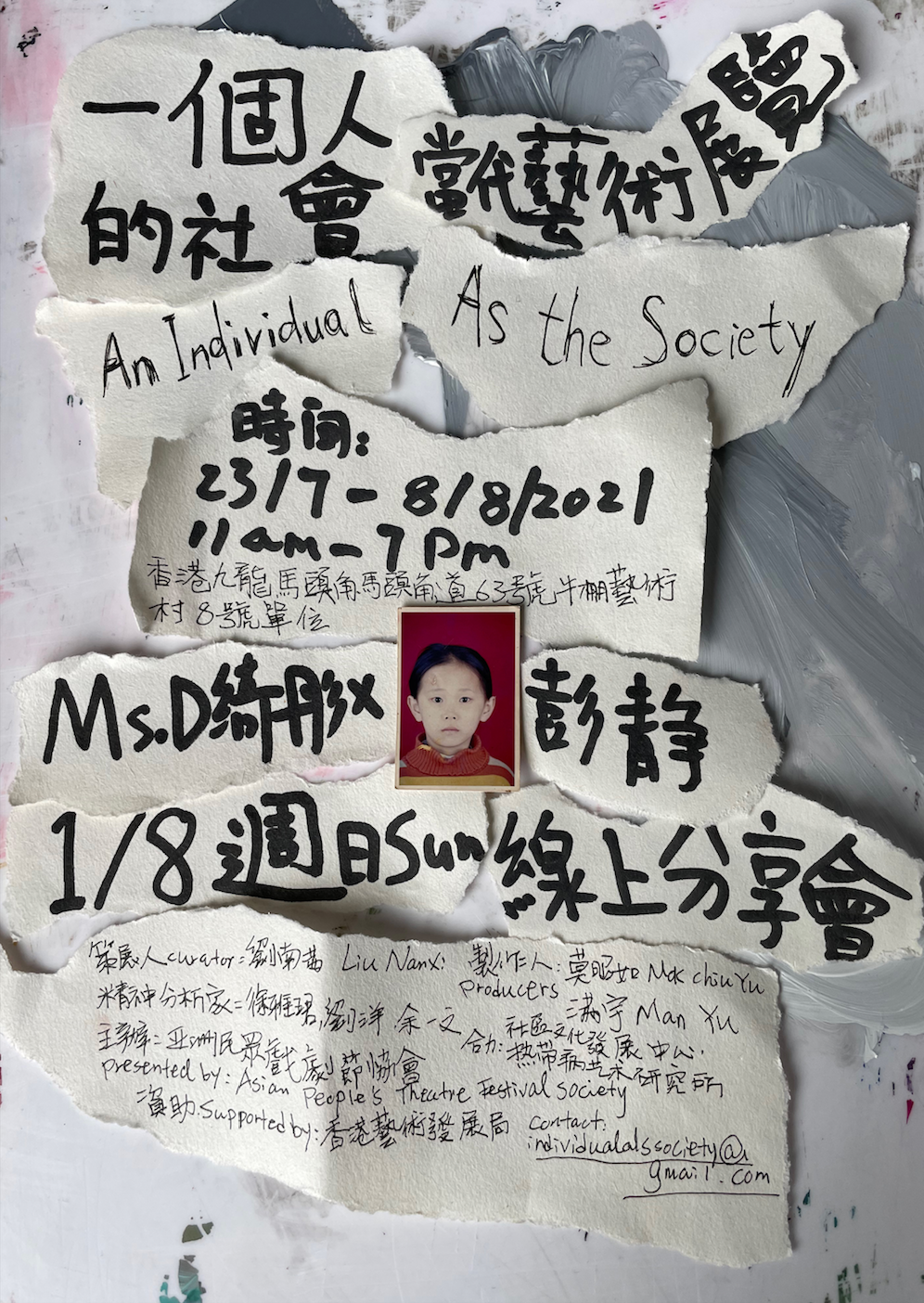

展覽及直播 Contemporary Art Exhibition / Online Sharing/

時間 Time:23/ 7 - 8 / 8 / 2021 11am - 7pm

地點 Venue:香港九龍馬頭角馬頭角道63號牛棚藝術村8號單位 Unit 8, Cattle Depot Artist Village, 63 Ma Tau Kok Rd, To Kwa Wan, Kowloon, Hong Kong

藝術家 Artists

韓振華 x 潘秋蓉 Han Zhen Hua x Pan Qiu Rong

林壑 x 武老白 Lin He x Wu Lao Bai

李京燁 x 藍海騏 Li Jing Ye x Lan Hai Qi

羅福興 x 蘇宇俊 Luo Fu Xing x Su Yu Jun

馬戶 x 鄧亞娟 Ma Hu x Deng Ya Juan

余生 x 余生 Mr. Yu x Mr. Yu

白紙 x 嚴瑞芳 Pak6 Zi3 x Yim Sui Fong

邱洪峰 x 徐若濤 Qiu Hong Feng x Xu Ruo Tao

王墨林 x 王楚禹 Wang Molin x Wang Chuyu

Ms D 綺彤 x 彭靜 Ms D Qi Tong x Peng Jing

V x Y

策展 Curator: 劉南茜 Liu Nanxi

精神分析家 Psychoanalysts: 劉洋 Liu Yang,徐雅珺 Xu Yajun,余一文 Yu Yiwen

空間布展 Exhibition setup: 陳式森 Chen Shisen,Rico Lau

製作人 Producers: 莫昭如 Mok Chiu Yu,滿宇 Man Yu

發起人 Project Initiators: 李一凡 Li Yifan,劉洋 Liu Yang,徐雅珺 Xu Yajun,滿宇 Man Yu

主辦 Presented by

合力 Collaborated with

資助 Supported by

聯絡 Contact

https://matters.news/@anindividual

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐