沪上学生艰难返粤之旅|大国小民|上海|木下|新冠疫情|隔离|大写|大学生|返乡

5月23日一整天,我和室友都在抢回家的票。上海到潮汕没有开直达列车,所以我只能寻找中转点,比如:厦门、温州、上饶。到了下午,终于抢到了在温州中转的两张车票,不过要在车站的椅子上睡一夜。

我对温州的唯一印象就是“浙江温州,浙江温州,皮革厂倒闭了”,这似乎是个没有什么危险的城市。保险起见,我给温州疾控打了电话,前几个都是忙线,终于接通了,我礼貌发问:“请问从上海回来可以在温州中转吗?”

“不可以的。”

“不出站也不行吗?”

“不行的,要隔离7天。”

“就是只要一下列车就要拉我去隔离7天吗?”

“是的。”

我的心凉了凉——从来没被人拒绝得如此爽快——我很想再问一句:“你再看看,我还有机会吗?”

没有机会。上饶、厦门还是抢不到票,一天的劳而无功之后,我还是选了在广州中转。

其实,有经验的朋友早早就建议我选广州,被我拒绝,因为从上海兜到广州再回潮汕,就是一个钝角三角形,绕一大圈。可事实证明是我错了,现在从上海来的人,几乎是神憎鬼厌,躲闪不及。各地的隔离政策又一日三变,这个时候我还在考虑什么三角形,多少没有点自知之明。

77天的校园牢狱生活,已经让我对外面的世界感到些许惶惑,总是隐隐感觉,从学校到家的这段路上,说不定在什么地方就会因为某个原因被扣住——比方说,我只能抢到中转的学生票,但与学生证上写的优惠区间不符,学校倒是开了证明,但也不能打包票管用,万一取不出票,就要滞留在车站了。

从沪上返乡,集中隔离7到14天这个过程,被我们同学之间戏称为“净化仪式”。虽然从3月13日封校以来,我们足不出户,连做了几十次核酸全阴,但仍然要经历这样一个在时间和空间上隔离的过程,才能把“上海”的帽子摘掉,成为一个相对的自由人。

1

室友早我一天出发,给我发了7条备忘,是出校门之前要完成的事情,包括:48小时核酸,24小时抗原,给学校提交申请,企业微信提交申请,班车申请,跟宿管登记等等诸多事宜。我自己还需加上打印学生证明,向家乡居住地申请,和小程序上报备等。我向来拙于应付这些琐事,但此时须得一再认真检查,少了一项,都会让回家之路充满变数。

26日晚上,我收拾行李到12点。为预防6月份江浙地区的梅雨季,我把所有的衣服提前洗了晾干,再放进柜子,又用塑料薄膜把书桌封起来,提防学校会入室消杀。宿管阿姨路过,看见我在忙活,慈爱地说:“你傻呀!你们又不是阳性,学校干嘛要入户消杀?”我笑了一下——按道理是这样的,但是现在没有什么道理可讲,不能冒险。做完这一切,房间里就像搭了两个蔬菜塑料大棚,窗边的风一吹就哗哗作响。

赶早上8点的高铁,只能坐4点半的学校班车,所以堪堪睡了两三个钟就起床了。4点一刻,天空半明半暗,我拉着硕大的行李箱,背着两个包,在校门口登记后就上了班车。

车走时,天已经大亮,从车窗往外看,街道上空荡荡的,一幢又一幢密集的楼房,从路边延伸到远处,没有止境。我感到一种后知后觉的震撼——原来这2个月里,真的有这么多的人被关在了这些楼里面,这世上竟有力量能让2500万人口闭门不出2个月,多么不可思议的事情。

6点到了虹桥站,站外的队伍排了好几个弯儿。走在我前面的一个大哥用绳子拉着一个白色的塑料箱子,没有轮子,就这样拖着在地上走,可见“想走”的心愿是真的很强烈了。我从人工通道进去后,又去人工窗口取了学生票,也许是中转的情况太多,工作人员甚至没有朝我要学校的证明。中间电脑卡顿了一会儿,我就有点紧张,差点以为拿不到票了。

候车大厅里人满到坐不下,有些人干脆坐到了地上或者行李箱上,从外表看,大多数都是学生。高铁从5月底起开通了很多学生专列,为的是送走60多所高校的70来万大学生。学期还未结束,但学校发通知赶人,让我们在6月前离开上海,如果留校,后面即便解封了,校门也仍是锁着的。这么一通连哄带吓,除了要留下找工作、做科研的,基本上能跑则跑。

大厅里很吵闹,同时也很寂静。我被两种矛盾的感觉困惑着,后来发现,吵闹的只有外围进来的安检通道那一片儿,中间在等车的人,无论坐着站着,则都沉默着。这个空间好像分成了两半,那些嘈杂的声音只盘旋在大厅的顶端,而底下是寂静的、疲惫的年轻人。

上车后我就开始昏睡,依稀感觉到左边坐下来了一个女生。将近11点时,我起身去洗手间,她也一起去了。我俩站在列车中间的车厢里看窗外一闪而过的田野,她忽然间看向我,问:“怎么没有人吃泡面呢?”

“什么?”

“我带了泡面想吃,可是没有人吃,我有点不好意思,会不会味道太大?”

“嗯……车里都是上海回去的人,可能大家不想摘口罩吧。”我想,这班列车上的人大概都是挨着饿的,一群关了2个半月的惊弓之鸟,谁还想在路上出什么意外?

她呆呆地说了一声“噢”。我忍不住笑了,忽然感觉放松了很多,好像整个车厢的沉闷被她这一句发问给打散了。是的,毕竟还有人可以这样松弛。我说:“你想吃就吃吧,不用等其他人的,今天应该不会有什么人吃东西的。”

回到座位,她拿出了泡面开始冲泡。我们又聊了几句,得知她想要回海口,以往都是飞机往返,这是第一次坐高铁——她需要先在广州中转去茂名,再换乘第三趟列车,凌晨3点才能回到海口。而坐在我右边的男生,家在昆明,也是抢不到票,所以买了这一趟去广州的,但会中途就在长沙下车再换乘,多买的一段,等于损失了300块的票钱。

我本来打定主意不吃东西,但闻着泡面实在香得诱人,跟爸爸打电话时,他又叫我在车里买个热饭吃。他还以为我不吃东西是想省钱:“不要计较这个钱了,出门在外总要被人宰的,吃饱肚子才重要。”

于是,我痛下决心,叫了一份车上的盒饭,还煞有其事地问乘务员:“有些什么饭呀?”

“有鱼还有牛肉。”乘务员弯腰对我讲。

“什么鱼呀?”

“巴沙鱼。”

我也不知道我为什么要问,其实我根本不在乎什么鱼——在学校吃了2个半月的盒饭,没有一块新鲜鱼肉——可能我只是想让这个举动显得自己更加深思熟虑。

60块钱的盒饭很大,我特意数了数,里面搭配的蔬菜有11种之多,比我前2个月所有吃到的蔬菜种类加一起都多。我一口一口慢慢吃,直到再也吃不下了才放下筷子。吃完又昏睡过去,迷糊中感觉到海口女孩帮我把餐盒交给了收垃圾的阿姨。我在心里感慨了一句:这人能处。

一觉醒来,爸爸又打了个电话过来,说家那边出了一点变数。

出发之前,我跟区疾控中心打过电话,那边说从上海回来的人下车后要统一拉到隔离点集中隔离7天。没想到村干部又跟家里人说,也可以居家隔离,但是要单人单层,不能下楼,而且要在家里安监控。

我和家人出现了一些分歧:爸爸说,之前有人从隔离点回来后说住的是板房,条件很差,他想让我回家隔离。但是装监控这个事我不能接受,一想到有个黑乎乎的眼睛装在家里,无论是楼梯口还是房门口,光想一下,就鸡皮疙瘩起一身——如果非要装,那我宁愿去集中隔离。

我又跟镇疾控的工作人员联系,他给我发来一个CDC的《居家隔离》与《居家健康检测》说明,前者并无“安装监控”这一项,显然又是地方的人自己加的,他们并不信任我能真的足不出户,我也无法自证清白,有点棘手。

我又问:那隔离的条件怎么样?对方倒是很耐心,帮我咨询了一下,回复说住的地方有好有差,要跟大城市一样好,是肯定没有的,但也不会很差,有WiFi、有电视。

我这边还在沟通,爸爸插进来电话,说村里又补了一条:如果居家,不仅要安监控,而且家人也一样7天不能出门。这下家人们就不干了,我爸说:“妹仔,你还是不要回来了。”

就这样达成共识,我决定听天由命,看看盲盒能抽到酒店还是板房。我努力平息掉“家里安监控”带来的惊悚,继续昏睡。

再次醒来,列车即将到达广州,车厢广播播报说:中转预计要2个小时,请预留不足2个小时的乘客及时改签。我刚好留了2个钟,而海口妹子只留了1个钟45分,有些焦急,和我商量了一通,决定把第二班、第三班列车都改签了,这下她到达海口的时间就要从凌晨3点变成凌晨6点,相当于要花一天一夜的时间在路上。

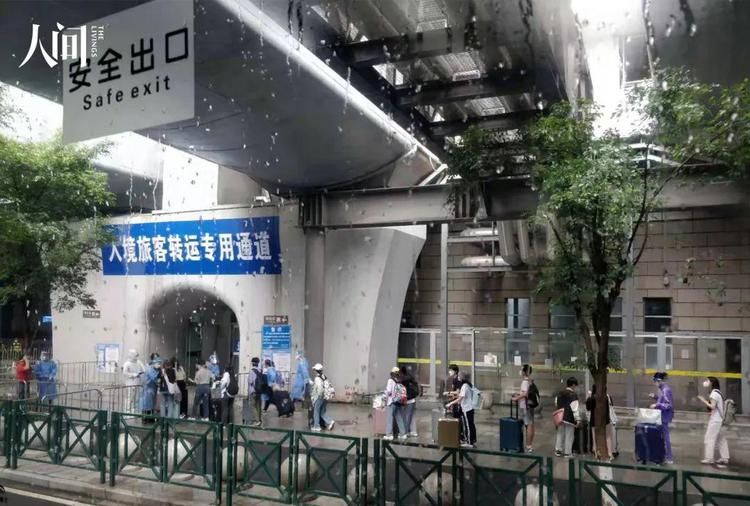

在广州一下列车,我们在站台上就被安排坐进了几辆大巴。车里满人后,有一位男性工作人员拿着张打印的二维码,让我们扫了之后填上自己的信息。来人嗓门粗大,先说一句粤语,再重复一句粤语口音的普通话,让人一下有了回到广东的感觉。

旁边的女孩子填到一半问我:“珠海是哪个区呀?”

“啊?”我凑过去看,她的目的地选了“广州”,但是在“区”那一栏犹豫了。

“珠海是市,不在广州,你要去哪里?”

“要去珠海高铁站,然后回澳门。”

“我帮你查一下高铁站在哪个区。”

香洲区,她填上了,跟我说了谢谢。我心想,应该又是一个第一次坐高铁回家的人——航班的取消率太高了。

不久,大巴把我们拉到高铁站另一个入口,排队做了核酸之后,进了一个单独的候车厅。车次越临近的人越早被工作人员领走。大厅里异常闷热,我把原先穿着保暖的隔离衣脱下了,看了下在场地里不停走动的工作人员,他们的防护服里面应该都已经湿透了。我的车比海口妹子还早半个钟,便跟她说再见,击了一掌,告别了。

几百号人在等待,坐了6个钟的车,这会儿大家都急躁了许多,拥挤着到前面登记。我背着一个包,把另一个包放在行李箱上,然后拉着箱子在人群和座椅中间穿来穿去,看到底啥时候能轮到我上车。有个工作人员拿着喇叭也在人群中穿来穿去:“没有买到中转车票的过来我这里登记,提供一晚的免费酒店。”

广州此举温情许多,至少没有对我说一下车就得拉去7天隔离。等了将近1个钟,我们这个班次的人排成一队,像小鸡跟着老母鸡一样,被领着从单独通道上了列车。

2

4点坐上回潮汕的高铁,一路上担心被拦下的担忧消失大半,没有任何事情可以再阻拦我回家了,此时我已经离开上海1500公里了。

坐在窗边,看着从广州回来的一路岭南景色,低矮的山林,分割的水田,流淌的江河。车里面的人说话吃东西,看小视频,还有小孩子哼哼唧唧,热闹得有些陌生。空调有点凉意,我本想从行李架上的包里面取出隔离衣再穿上,但站起来的时候看到一车的人,不再是蓝色与白色的主色调,忽然间意识到,这车厢里的人都不穿隔离衣,我一穿上,立刻就会被认出是从上海来的了,于是又坐下去了。

车停深圳站的时候,上来了一个穿着花衣裳的奶奶坐在我邻座,手里拎着大包小包,坐下后打来一个塑料袋子,里头装着湿漉漉的三和李,一边吃一边给家里人发微信。聊完放下手机,她看了一下窗边的我,摊开袋子说:“拿去吃呀!”

“啊,谢谢,不用了哈哈。”

“吃吧,我洗过的。”婆婆又说。

盛情难却,而且这青皮红肉的李子看起来很好吃的样子,我就拿了一颗,然后顺势聊起来。婆婆也是潮汕人,年纪大了跟着孩子去了深圳住,家里还有其他亲人,所以经常两地来回,“这趟是回老家过端午呢”。不过听她给深圳的家人打电话,对方应该还不知道她已经在回家的路上了,是个风风火火的可爱性格。

5月的三和李正当季,酸酸甜甜,我咬了两口,忍不住拍照跟同学分享。我们用方言闲聊,说了一些他们家的粽子与我家的双拼粽子的不同。后面有一个乘务人员穿过车厢,走到我面前,要我出示刚刚在“广州南”的核酸检测结果。我打开小程序,上面写着“核酸结果检测中”,还未出来,他有些焦急的样子,说待会再过来看,说完又给了我一个N95口罩,要我换上。我担心他会说出什么“上海来的人要怎样”之类的话,便立马照办。

乘务员总算走了,没有说出我的“身份”,我松了一口气,有点担心婆婆如果知道我是从上海来的,会不会不跟我聊天了,拔腿就跑。

“可能是抽查吧。”我欲盖弥彰地跟婆婆解释。

婆婆说:“我们在深圳那儿也是,48小时核酸才能去菜市场买菜。有个老头自己在山上种田,他就不做核酸,买菜都是托别人买的。他说:‘我自己一个人在山上住,做什么核酸?’”

我脑子里想象了一个住在山上的倔强小老头,笑了,问她:“那你做吗?”

“做啊,隔一天散个步就做了,上车前才做了一个。”婆婆说,完全没把这个当一回事的样子。

6点的傍晚时分,窗外的天色变得像海水一样的蓝。列车经过山间和水边,水天倒映着这流淌的蓝色,美妙不已。我惊喜得如同第一次看见世界的人,不顾婆婆在旁好奇的眼光,拿着手机贴在玻璃上认真拍照——这样寻常的自然景色,寻常的傍晚,已经很久没有看见过了。

我时常觉得被关在宿舍里的那77天过得很快,什么事情都没有做。但那又是漫长的一段时日,从宿舍出来之后,再看见任何寻常的景象,跟一些与陌生人的寻常交谈,都显得如此新奇。上午下着小雨,雨水在列车的窗玻璃上汇聚成一条又一条的细流,横着流淌,我也感觉很奇妙,好像从来没有见到过一样。

封控期间,我一共做了37次核酸,外加几乎每日一次的抗原自测。那2个月里,我第一次情绪失控,是学校发了通知要做2次抗原的那天。我的作息习惯是晚上学习,早上要睡到10点才勉强能醒,偏偏学校的抗原自测要求每天8点半做。我每天都得在迷迷糊糊中起床,爬下来做个自测,棉签捅到鼻子里,把自己捅得一边打喷嚏一边流眼泪,然后再迷迷糊糊爬上床去继续睡。那天早上已经自测过一次,学校又通知说晚上还要再做一次,我听到后怒从心头起,坚决不服从,拿着上海市“防控区每日一核酸”的规定找辅导员理论。辅导员一个电话过来,聊了半个钟,聊到最后,我偃旗息鼓——学校的规定,我若坚持不做,一则劳累辅导员,二则整栋宿舍楼的结果都没法送上去。在决策者看来,你就多捅一下鼻孔,算得了什么大事?

但就是这样的次次让步,让我们的个人生活被切割得支离破碎,被压缩得只剩下“等待发饭盒”和“等待传唤做核酸”两项。

那些时日,我经常想起一只狼。几年前我在内蒙古哈乌尔河畔的一个公园里,看到一只狼被关在圆形的铁笼里。铁笼有一间屋子大小,狼在里面,不停地沿着铁笼边缘跑动,以一种在草原上行走的韵律和节奏来回踱步。它的眼睛一直盯着外面的人,偶尔停下来,又很快继续跑动。我那时想,那是一只野狼吗?它为什么会这样子?

如今轮到我在人均活动面积不足5平米的宿舍里每天踱步,我终于能够理解它了。

到4月20号,足足37天不让下楼之后,学校终于允许我们每隔一天下楼活动。有一天下了雨,我仍然撑了伞去散步。被挡板隔出来小小的一片区域,8栋楼密集有序地排列着。说是散步,就是从第八栋走到第一栋,再从第一栋走到第八栋。哪怕这样简单的步行,对于心灵都是重要的,每一次散步,我都仔细观察植物的变化——茶花落了之后,就是杜鹃开,杜鹃谢之后,我又在雨水里闻到了海桐花的悠远香气。到离开学校时,饭堂门口新开了一株荷花木兰,高大的植株,硕大的白色花瓣,叶片蜷曲坚硬且长着细细的绒毛。长在树上的荷花,是我以前没有见过的。

围墙之内,人类的时间已经停滞了,而植物仍在自顾自地生长,凋落,循着时令发生。那棵荷花木兰是我离开学校时唯一的不舍。望着它的时候,我好像就能原谅所有的事情。

在南方浓重的暮色里,列车风驰电掣一路向前。婆婆早我一站下车,她差点忘记看时间,到站了才赶紧收拾东西,叨咕着:“差点就坐过头了。”

我说:“没事,那就顺便到我家喝个茶吧!”

她快活地笑了,临走时又让我多拿两个李子。我拿了,没有吃,藏进了口袋里——水果是珍贵的,这次的封控教会我这一点。

到站时,天已经黑了,站台的工作人员一路带着我们出站,把我们领到了站外一个搭起来的雨棚下面。天仍然在下雨,棚子不停地漏水,核酸检测的材料和登记的文件就放在红色的塑料椅上。一个年轻的小哥一直在吆喝人做核酸、登记,过会儿又从屋里拿出一箱矿泉水,隔着一个棚子的距离,一瓶一瓶地扔给我们:“你核酸做了吗?这个填了吗?”“谁还要水?给那个小姐姐递一瓶。”

帐篷下,说着方言的人声交错,雨声淅沥,竟有种奇异的热闹。

上海来的人走完流程,等待自己区的隔离点派车来接就好了。虽然4个小时前我刚在广州南站被捅过一次喉咙,但想来,各地对核酸不厌其烦,想必都觉得自己做的检测最放心。等待中,我忽然意识到晚饭还没有着落,于是问给我们拿水的小哥:“这里有饭吃吗?”

没有的。

“待会拉去酒店会有饭吃吗?”

不知道的。

我看了一眼10米之外的牛肉面饭店,指着问:“我可以去那里吃吗?”

当然不可以。

短短10米,有如天堑。我叹了一口气,觉得自己有点异想天开。

隔离点派来的车到了,我先上去,继续等还没来的人。在车里,我把婆婆给的李子吃了,因为中午那份巨大的盒饭,我还未感觉到饥饿,只是疲惫。罗大佑的线上音乐会正在进行,手机电量不足且信号不稳定,只能短短续续地听一两句,音乐会的最后一首,68岁的罗大佑唱了《明天会更好》——一首我儿时常在各处听到的老歌。

一直到晚上9点钟,第二位要隔离的人才姗姗来迟。是一个爽朗的说普通话的阿姨,拎着大包小包就上了车。她风风火火,好像刚刚度假回来,热情地跟司机攀谈几句后,又好奇地看向我。我避开了她的目光,表示此时并没有交谈的欲望——在车上等待了近1个钟,此时我的手机和大脑双双没电,陷入宕机状态。

刚上车的时候我曾问了一嘴,司机透露,我们要去的并不是什么“酒店”,而是专门建起来隔离的房子。我给室友发消息:看来今晚是注定要住板房了。

3

夜色中行驶10来分钟后,车子开进了一个门,进了一条像是虫子样的甬道。司机停下,让我们在车里等候,等他们交接完,才让我们拉着行李下来登记。

一个穿着防护服的年轻人将我们领到了其中一条甬道,看到板门上写着“A区 污染区”的时候,我心底惊讶了一下。走进去,是两排整整齐齐的板房,我被分到其中一间。打开门,深绿色的地板,左边是一个挂着的电视和一套桌椅,右边是一张有4个轮子的病床。

工作人员要我发身份证和几个二维码截图,我麻溜地全给了——这一路已经不知道报了多少次类似的信息,离校时填了,在广州中转的时候填了,潮汕高铁站也填了,这里再填一遍。我已经熟练到如果走在路上忽然来个人说要我的身份证都会二话不说就背给他。上午9点的时候,我还接到过两个浙江金华的电话,问我“是不是从上海回来的?”我当时心想,怎么浙江也给我电话了?复盘一下,大概是因为在路上我曾在微信上给家人发过一个定位,那个时候列车刚好走到了金华。我觉得自己现在就是自然纪录片里那种在脚上带了定位装置的海鸥,你以为你远走高飞了,其实一举一动都在监视范围里。

交待了几句之后,工作人员离开了,我把行李放下,在床上坐了一会儿,想着要拿这个屋子怎么办。

镇防疾控的小哥说,有WiFi有电视,我打量了一圈,叹了一口气:他还真没有骗我,这可能是这个屋子唯一能拎出来说的“亮点”了。地板是奇怪的深绿色油漆,任何一个地方摸起来都是一手湿黏黏的灰。白色的墙板上还有一些硕大的脚印,让人疑心这屋子曾经住过会飞檐走壁的蜘蛛侠。

隔离点的宣传人员看来深谙先礼后兵的道理,墙上两张宣传画,一张硕大,画着2个竖起大拇指的防疫人员,旁边写着“……无论您有什么要求请尽管提出,我们会尽量满足您。”不过这张画的大部分都被电视挡住了。另一张小一点的画,其实是告示,更显眼,上面写着在这里“禁止”做的事情,包括“禁止携带利器”,“禁止把涉疫信息传播到社交平台上,如造成负面影响,将追究其法律责任”。

不得不说,在经过一天的奔波、身心俱疲的情况下,这句话给我造成了不小的震荡。我一边思考什么是“涉疫信息”和“负面影响”,一边想如果自己在朋友圈发这些屋子的照片,有多大的可能性会被“追究法律责任”——毕竟,这样简陋的板房,能引来许多同情,有几个朋友跟我说:你是我见过(隔离)住得最差的。

过会儿,工作人员给我拎来了一个盒饭,说太晚了,只能买到这个。我跟他说了谢谢,就把那份大半菜花都有霉点的饭给吃了。人已经累极了,稍稍把卫生间冲洗了,把床铺上,洗完澡就滚上去睡觉了。

睡觉前关门的时候,我发现门的内锁被拆掉了,从里面是没法“关上”的,只能“合上”。要是平时,我怕是会愤怒至极,但此时,我只是再次小小地惊讶了一下,就接受了这件事——奇怪的是,我其实感觉比在路上安心,毕竟,此刻,我不是流民了,是个犯人。

第二天醒来,我开始对房子进行改造。昨晚我已经从走廊和其他空着的房间里偷了三把塑料椅子进来。屋子还有一个后门,我从旁边的窗户伸出手,从外面打开了这扇门。这样,光线和空气都好多了,还能把衣服拿到外面晾。后门连接的是另一条走廊,跟一片草地隔着铁网,草地对面是一排水泥房,零星住着人。再望过去,就是矮矮的山丘了——真荒啊这地方。

缩回屋里,看着深绿色的油漆地板,在此之前,我没想到还有一种绿色能如此令人生理性不快,我决定把它想象成足球场的绿茵。

还有一个问题摆在我眼前:这些房子顶上都是铁板,雨一下就是哗啦啦的巨大响声。那几日雨水连绵不绝,雨势大时,轰击铁板的声音从四面八方袭来,躲无可躲。我只好侧躺在病床上,一手垫在脑袋下,一手捂住上面的耳朵,感觉略有点狼狈。实在捂不下去了,便趁着下雨时练练吉他的扫弦,正好平时担心吵到其他人。可不多时也放弃了,因为雨声完全盖过了吉他声,听不见声音,练了等于没有练。

不下雨时,是另一番境地。板房隔音极差,隔壁的每个动静都听得清清楚楚。安静躺着的时候,忽然就能听到耳边传来一声低微的说话声,或者是规律的打鼾,像电影里常使用的空间叠加,好像这屋子里还住着其他人一样。

开头两天,整个屋子好像是建在海底,地面、墙上都是凝结成珠的水,一踩一个脚印。我以为是山间水汽大,加上这两日总是下雨,后来爸妈说,“这是回南天呀”。噢,我竟忘了这回事。开了空调后,好很多,感谢伟大的空调发明者。

前门每日打开6次,3次取餐,2次测体温,晚上把垃圾拿到门口。我常趁这个时机打量这面对面的两排板房,试图发现其他人的踪迹。与我同时入住的阿姨住在我右边,隔着一个屋子。板房平时倒也十分寂静,我一直以为这个地方可能就隔离了三四个人,直到发饭的时候,看到工作人员的小推车上叠着起码十来份餐食,这才意识到这里的人数应该比我想象的要多很多。寂静的生灵。

我们像被圈养的小鸡仔一样,有一位年纪大点的饲养员,定时在门外投放三餐;还有一位医务人员,负责每日测体温和测核酸。我们站在门里面说话没有问题,一把头探出来,医务人员就会开始紧张地挥手:“不要出来不要出来,头伸出来要戴口罩啊!”

我恍然大悟:原来这门有个透明的结界啊。

相较于前门走廊的“公共性”,后门更像一个游戏里隐藏的“副本”。我偷偷打开后门之后,发现这一排板房只有3个人开了后门。有一天晾衣服时,刚好那个同车来的普通话阿姨也出来晒衣服,我问她是怎么开的门, 她说,是风把后门吹开了。

噢,所以他们既不会提示你有个后门,也不管你开不开这个门。但在我开这个后门之前,也并不知道这门是不是可以开的,以及开了之后会发生什么,真是薛定谔的门。

我对阿姨有点好奇,便问她是哪里人。她说“四川”。那过来这里是探亲吗?她说:“我在你们这里打工打了十几二十年了。”

我便笑了:“那你咋还不会说这里的话呀?”

“嗐,你没听我在车上讲嘛,你们的话太难了。”她说的是上车时她跟司机闲谈那几句。

我其实听到了,阿姨,我只是在练习与陌生人闲谈的技艺——一项荒废3个月的技能。

熟悉环境之后,住得便舒心很多。隔离第二日下午,爸妈便不远70公里给我送来了一箱水果、茶叶和干粮。除了第一晚那个临时买的饭盒,这里吃得着实不错,顿顿搭配合理,蔬菜肉类煲汤一样不缺,比我在学校吃的盒饭好多了。

在山脚下里住到第四天,遥远的上海市政府终于定了口信,说6月1日解封。学校闻风而动,30日晚上,宿舍区里面的挡板终于被拆掉了。那些绿色的挡板和围栏,曾把我和100米远的好朋友分割成2个区域。封锁的这2个月里,我们只在最后的两周里能隔着围栏见面说话。到最后好友要回国了,我仍然不被同意跨区去送别,仍然无法跨越这个围栏,给彼此一个拥抱。

那天晚上,朋友圈里许多人发了视频,配文:“柏林墙终于倒塌了。”

我看到了工人们拆掉围栏的视频,也看到了学校隔壁的居民区区为解封而放烟花。很多人冲过界线,朋友拥抱,恋人接吻。我无法描述自己的心情,只是觉得心里沉甸甸的,又想哭又想笑。你看,这个围栏矗立的时候,哪怕一刻钟之前,只要两边的人说话时靠得近了一些,都会被监管的人呵斥。而一刻钟之后,它就变成了一堆无人在意的建筑废料,是什么赋予了它如此不容质疑的权威?

“这么多的围栏,都是为了让我们不能拥抱。”朋友说。

“我们受的苦都是无谓的。无法细想,一想就好难受。”我回。

4

7日有期徒刑结束,恰好在端午那日我被“刑满释放”。

上午10点,工作人员通知后,我们几个今日出去的,就拉着行李跟随着他走了出来。出来的路上,我第一次看清这些板房的内部构造,里头四通八达,每一条白色甬道都被划为一个区域,A区,B区。中间有一片露天区域,晒着很多被子,让这里有了一点生活气息。一排一排的板房上面还印着不同的商家名字:XX住人集装箱,电话1XXXXXXXXXX。这个隔离点的建造工期应该很赶,走马观花,就扫到了3家不同的集装箱公司。至于工作人员,他们包得太严实了,从上到下严丝合缝,基本上只能认声不认人。

从甬道内部走出来,外面是还未平整的杂草泥地,拉着行李箱走有点艰难。后门有一位工作人员站着,让我们各自举着《隔离解除告知书》拍一张照片——像监狱里拍囚犯与认罪书的合照。看见我过来的路上拍了周围的环境,他特意叮嘱:“不要发上网啊。”

我着急跑路,没有回应。后来仔细一想,这句话未免有些莫名其妙——如果这是政府公开的项目,光明正大、妥妥当当,怕什么给人看?如若不是,那我是被外星人绑架了7天吗?

出了后门,目的地相近的人被安排进同一辆车,那个普通话阿姨恰好也同在车上。路上闲聊,她仍是笑呵呵,一点也不见疲惫的样子。车开到了她说的那个路口,我瞧见路面杵着一个圆脸的中年大哥,不知是要做甚。路口有一家工厂的厂楼,阿姨一边下车一边对我说:“我就是在这里做了十几年啦。”路中间的大哥走过来帮忙提行李,原来是她老公。夫妻俩开心挥手跟我们告别,我说:“再见!”想了想,又真心诚意补了一句:“平安如意呀!”

师傅一直把我送到了家门口。一进家门,我如蒙大赦,吃饭喝茶都觉得格外自在。爸爸打趣我现在是“省长做派”,出入都有专车接送。

刚吃完午饭,村里就通知我去卫生站做核酸。走到卫生站门口,穿着防护服的医生已经在桌子后面等我了。我刚想走过去,医生就叫起来了:“你就站那里,别过来了!”

我愣了一下,就站在了离桌子2米处。期间另一个人在填关于我的信息,我想走过去填,又被制止了:“别过来,你说就好。”

我又愣住了——这敢情是畏我如虎,昨天刚做的核酸也不算数,他们只看得见我脑袋上明晃晃地发射出“上海”两个字。

从学校这一路回来,我提前做了许多心理建设,把自己当成闹剧中人,从不真情实感去考虑这些对待,但偏偏回到家,这一口气松了,等来了劈头盖脸这两句。我心里忽然升腾出许多委屈,这委屈让我有些意外,硬生生把它压了下去。

我问,村里有几个从上海来的,医生说:“就你一个啊。”

没想到啊,我心想,没当上“村里唯一的大学生”,当上了“村里唯一从上海来的”。回到家里,给家人讲了一遍卫生站的操作,爸爸笑:“哎,他们怕你怕到魂儿都没有啦。”

我也跟着大笑,心里轻松了一些。

端午的早上,爸妈已经祭拜过。妈妈做好了粽子,熟悉的一半咸一半甜的口味。晚饭的饭桌上,我跟妈妈说:“我呢,现在身体还好,就是精神有点不太正常。”

“又乱讲。”她假装嗔怒。

我说:“真的,现在从上海出来的人十有八九都这样。关了这么久,精神正常才不正常呢。”

妈妈笑了,没有再说什么 。

第二天晚上,天气晴朗,我跟爸爸一起出去,在田野里面交错的灰埕路跑步。村庄的夜晚是深浅不一的黑,一轮下弦月低低地嵌在夜空,映着水田里一片亮一片暗。夜风凉爽,我听到了熟悉的虫子叫和牛蛙叫。上海的一切,隔离点的一切,忽然都恍若隔世了,不知道哪里才是真实的。

回来的路上,遇到了以前的邻居,一对和爸妈差不多年纪的夫妻也出来散步。

“你能跑得过你爸吧?”伯伯打趣说。

“跑不过,我已经好久没有运动了。”

“她被关了3个月了。”爸爸笑说。

我下意识地紧张了一瞬间,不知道这句话会不会引起对方什么联想。

“妹仔生来雅死(口语,夸人好看)。”阿姆落下一句惯常的夸奖。

我的心也落了下来:幸好,他们没有什么反应。

我们与他们错身而过。在月光的照拂下,我和爸爸沿着两侧都生长芦苇的小路,朝家里慢慢跑去。

在自然、乡村和家人的庇佑之下,我好像短暂地回到了以前的世界。6月10日,手机的行程码里,带星的上海记录就会消失。可是有什么不一样了,我知道。2022年春天上海发生的这些事情,永远地改变了我。

本文系网易文创人间工作室独家约稿,并享有独家版权。

投稿给“人间-非虚构”写作平台,可致信:[email protected],稿件一经刊用,将根据文章质量,提供单篇不少于3000元的稿酬。

投稿文章需保证内容及全部内容信息(包括但不限于人物关系、事件经过、细节发展等所有元素)的真实性,保证作品不存在任何虚构内容。

其它合作、建议、故事线索,欢迎于微信后台(或邮件)联系我们。

本文题图选自电影《安魂》,图片与文章内容无关,特此声明。

作者:木下

(责任编辑:邹燕平_NBJS18935)